操作乍一看特别复杂,但是任何事情都要有框架和规则,操作也不例外。在实际工作场景中,无论我们是个人还是团队管理者,都需要对长期稳定的运营业务流程进行梳理,避免一次又一次的人工运行,实现效率和效果的双提升!

但是,个人和管理者如何以不同的身份构建业务流程,可转让运营业务构建流程的底层规则是什么,有哪些通用的工具和方法可以借鉴?

分享大纲

第一,移动式运营业务流程建设整体解决方案

二、操作流程构建工具及其使用方法

三。自迭代日常操作方法

我在职业经历中接触过几百个运营商,发现有三个常见的痛点:

1。我应该学什么

作战能力有很多象限,时间精力有限。我应该改进什么?

2。难以设计

不知道如何改进自己的操作,操作过程中心态波动,有什么不可预知的结果;

新业务之后,比如加入新公司,很难设计新的业务流程;

3。不会教

我能理解别人的sop,但是当我开始一项新的事业时,我不知道我想做什么。

即使我的表现很高,我也不知道怎么教别人做。

现在职场环境的快速变化,比如去年教育行业的双减,让很多经营者职业痛苦。构建可移植和迭代的运营业务流程的能力是运营商的长期增长能力。

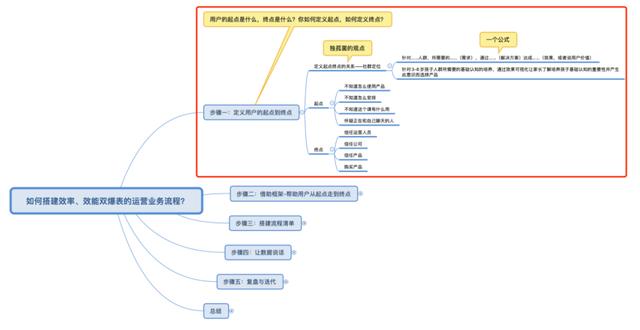

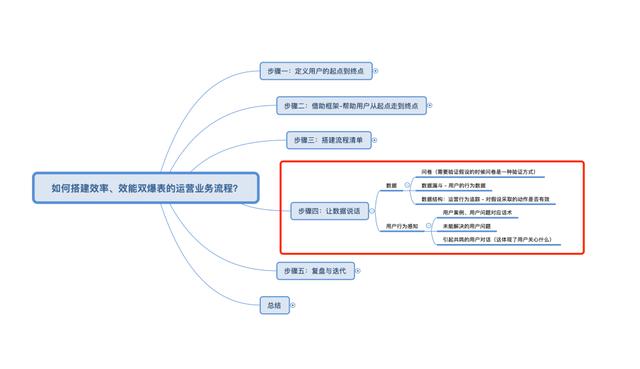

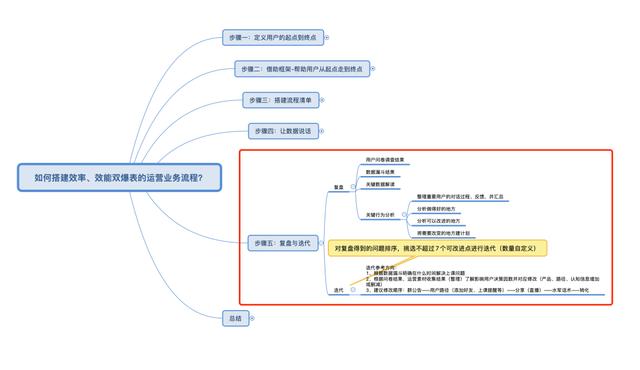

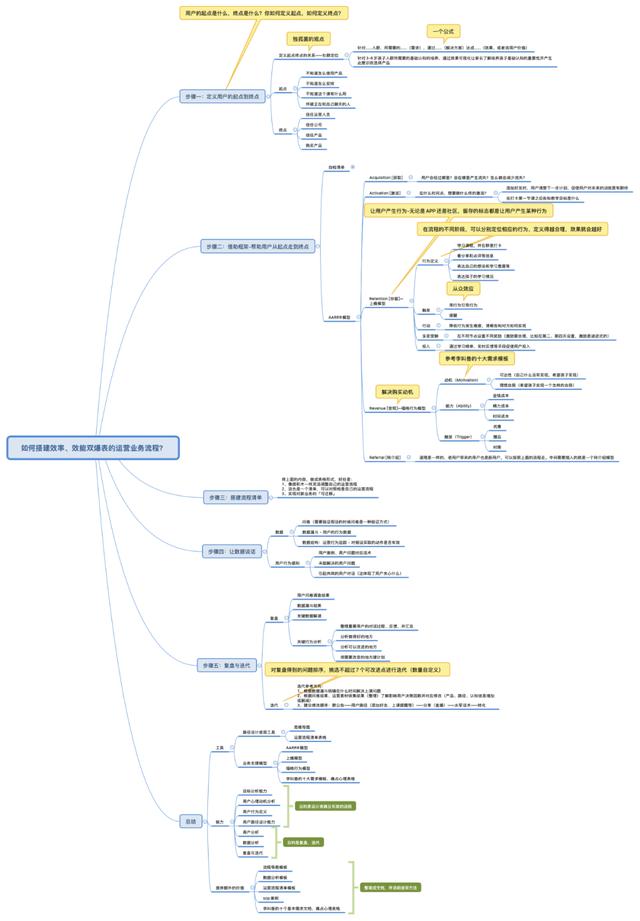

构建一个迭代的、可移植的操作流程有五个步骤:

第一步:定义用户的起点和终点

第二步:借助三个模型——帮助用户从起点走到终点。

第三步:建立一个过程列表。

第四步:让数据说话。

第五步:重复和迭代

步骤一:定义用户的起点到终点运营是通过为客户创造价值来获得用户价值,运营过程的本质是为用户创造价值,帮助用户从起点走到终点(或者说一个里程碑)。

在这个阶段,我们需要准确回答三个问题:

任何一个用户买东西都会有一个决策链,我们设计的路径就是实现这个决策链。

上到营销,也是要遵循消费者的购买决策。《营销圣经·市场营销》第155页定义了消费者购买新产品的决策过程是:认知-兴趣-评价-(试用)-采纳。

但是,对于不同的产品,这个框架有明显的不同。比如对于化妆品来说,这条路径可以直接使用,而对于教育产品来说,用户的认知成本非常高,从“试用”到“采用”已经有了巨大的落差,这已经是社区运营合伙人的全部工作了(没错,运营就是补洞!)。

这一步,你可能怕自己定义不好。不要惊慌。定义它总是比不定义它好。定义之后,可以继续迭代完善。可以大胆的先迈出这一步。

你可以定义用户的起点的初始状态为他们怀疑或不知道操作等。一般来说,终点可以定义为购买产品。

在步骤1和步骤2中,它被思维导图列出,所以这一步在XMind上得到如下结果:

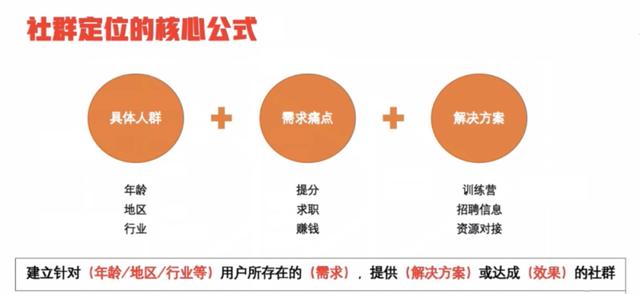

很明显,营销是价值交换和用户的起点和终点。这个时候其实可以总结一下这一系列事情的关系,就是回答社群运营是为了什么。我们可以用一个词来方便记忆,那就是“社群定位”。社群定位可以组成一个公式:针对……人(用户群体),他们需要什么……(需求)可以通过……(解决方案)实现,让这些人去选择产品。

我是从独孤菌的表达中得到这个概念的,之前一个野操作的课程。我觉得很准,就直接用了。

这里我举一个例子:

针对3-6岁孩子所需的基础认知的培养,家长可以通过效果可视化了解培养孩子基础认知的重要性,选择购买产品。

这句话可以清晰的定义某项业务的运营流程是什么,相当于一个指南针,帮助我们在开发面向用户的内容时不至于误入歧途。

接下来我们要做的就是解决定义好的起点和现状的问题,帮助用户走到终点。

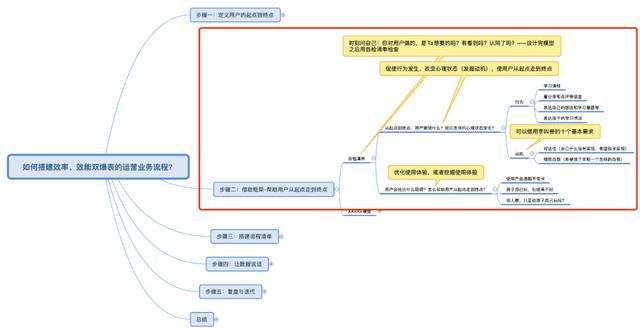

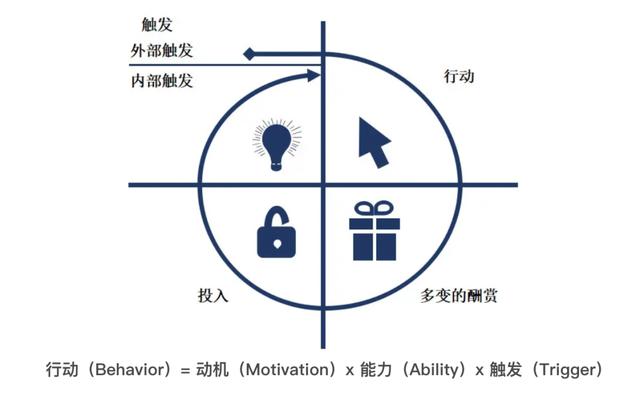

步骤二:借助框架-帮助用户从起点走到终点从开始到结束,用户首先产生动机,然后行动。

这在任何商业和任何消费场景中都是一样的。事实上,消费者任何异常行为的发生,都是先动机后行为。

举两个例子:

1.比如Python课程,出于某种原因,你觉得你需要学习Python课程(动机),于是你体验了课程(行为),被课程的某一方面(动机)所感动,咬牙买下了课程(行为)。

2.比如打开网易云,看到普普超市的广告。有的人看到一分钱得到的东西价值更高(动机),就想一分钱得到这个产品,点击下载这个APP(行为)。

设计精准流程的核心就在这里。画出重点——你要准确定义消费者的动机和行为。

在运营中,用户的决策链往往是多元化的、长的,所以在不同的时间或节点会产生不同的动机和行为,这些都是需求,是可以定义的。

在不同的节点,我们可以问自己这三个问题:

定义动机和行为的这一步可以先粗后细,也就是先定义一条粗线,然后用框架(后面会讲到框架)进行拆解。这个图是我给的一个案例演示。

这是我之前工作过的一家幼教公司的案例。如果你仔细看,我把动机定义为“可及性(我没有意识到的,我希望我的孩子意识到的)”和“理想自我(我希望我的孩子意识到什么样的自我)”。在我看来,对于教育产品来说,消费者内在的自我驱动才是变革的本质。

“可及性”是指父母买单。父母的一个普遍现象是,认为自己在成长过程中有缺点,但又不希望这个缺点再次发生在孩子身上。“理想的自己”是指父母双方都对孩子的未来充满期待。但是期望往往是无形的,我们需要帮助他们在我们的产品系统中体现出来。

按照这个思路,在此之前,我从未做过幼教的产品,第一期就熟悉了业务,一年多的时间转化率成为最高。

消费者的动机是一个黑箱,但有办法找到它。我是受了李教授的“十大需求模板”的启发来定义动机的。如何定义动机是另一个比较大的系统。如果有必要,请添加我得到这个文件,以及使用它的方法。

这里说个题外话。运营这个岗位和用户息息相关,但是我们看不到用户,所以我们需要从用户的行为、语言、言语等信息来猜测用户的动机或意图,所以我觉得运营人员也应该了解消费者的心理和行为,这样可以帮助你更准确的把握用户的心理,设计更准确的路径。

其实这里会出现一个新的问题。如何让行为发生,激发动机?而如何把握大局,让一切有序发生?-答案是使用框架。

框架是高度概括的模型,概括了人类的社会行为/处事方式和规律。使用框架相当于站在巨人的肩膀上认知知识,构建知识体系。

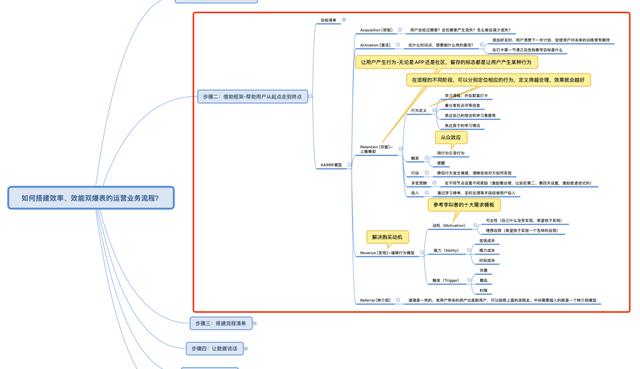

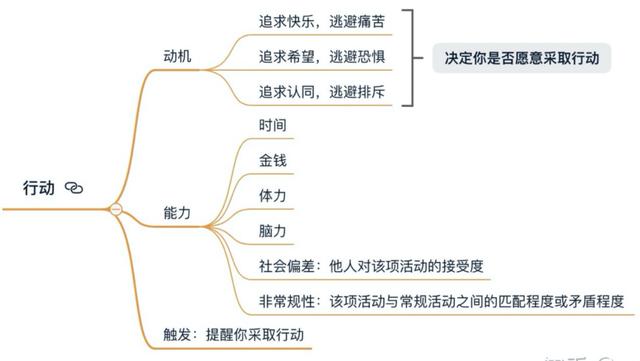

我经常用三个框架:

如何使用框架?我先发图:

这种模型的组合可以帮助我们在框架内进行思考,而不会过于发散。从图形结构上看,我把导致行为发生的“成瘾模型”放在AARRR模型的保持环节,把导致动机发生的“福格行为模型”放在实现环节。但在实际操作中,动机也可能被推进到路径中更高的位置,位置的放置和模型之间的配合是灵活的。

值得注意的是,此时还处于思维导图的推演阶段,所以过分关注特殊细节的层次是不一样的,先用框架进一步细化思路。

例如,遵循行为的“成瘾模型”,我们可以将上一步定义的行为移入这个模型,然后根据其分支进一步分析:如何引发消费者行为,消费者如何更顺利地行动,我是否有任何激励措施来鼓励消费者的行为,以及如何让消费者参与进来。

比如拿动机的“福格行为模型”来说,把定义好的动机移到这里,按照同一个分支进一步分析:消费者是否有足够的金钱、精力、时间等。去完成它?(这些都是有动力却不去做某件事的消费者的本质阻力)。他有这个能力。我该如何引发他的行为?(这种行为通常指完成交易)

你可能也想知道为什么会想到用这三个模型。这来自于日常的学习、积累和大胆的运用。我有一个100多种型号的清单,必要的时候我会浏览一下,看看哪一种更合适。其实我们在野操作社区的案例拆解里看到了很多模型信息,也可以关注一下,做做记录之类的。

这三个模型可以移植应用到任何新业务的流程设计中,也就是找到不变的东西,从而满足不断变化的需求。而如果你找到了不能改变的东西,它会更好的支持你去改变。

使用和掌握框架有三点:

我一般会去百度和知乎上搜索框架的源码,然后看三个不同的应用案例才能完全理解(有很多野操作)。

上面分享的还是偏理论的框架层。到了sop的建筑层该怎么办?让我们往下看

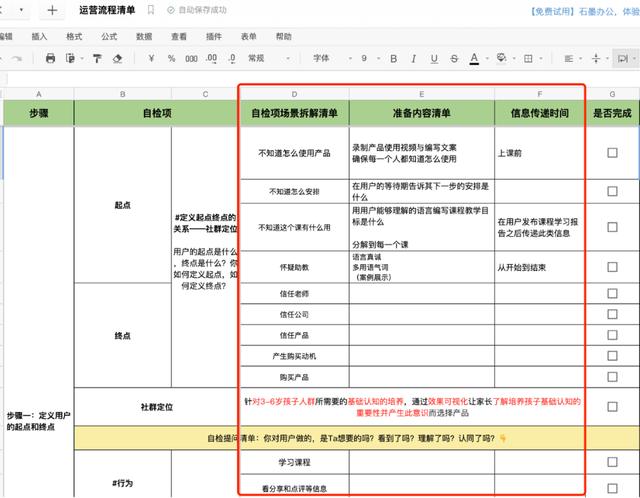

步骤三:搭建流程清单

这是一个Excel表格,继承了上面分享的框架,进一步细化了sop的内容框架、内容发布时间等具体实施信息。我称之为“操作流程清单”。这个列表是为了帮助进一步细化内容方向,实际完整的sop的清晰思路和内容方向就确定了。

红框是可以针对不同工作场景定制的部分。“场景拆解清单”是在上述框架下对实际工作场景的进一步描述。“准备内容列表”就是用什么样的内容让场景列表发生,“信息传递时间”决定了循环中要做什么。所以我们可以按照时间划分,组装一个sop,组装完之后再逐个检查,这样sop就完成了。

这种形式也方便你在做迭代的时候有一个全局的思考,不会纠结于细节,面对庞大的sop也不会无所适从,因为通过重复的结论,你知道哪里需要做改动,你只需要替换某个部分就可以了。

我给你这个模板,里面写了使用这个列表迭代sop的顺序。

知道了设计操作流程的步骤,如何保证在实际操作过程中不会出现大的偏差?流程是你的地图,数据分析是你的指南针

步骤四:让数据说话数据是验证你的假设和决策是否达到预期目标的标尺,也是反复迭代的基础。

在数据层面,有些决策可以数字化,有些不能,体现在定量和定性数据上。定量和定性的信息就不用说了,指的是偏向用户动机和心理的信息。两者都需要分析。

对于定量和定性数据,在实际分析中,我会分为“数据”和“行为感知”两个层面。

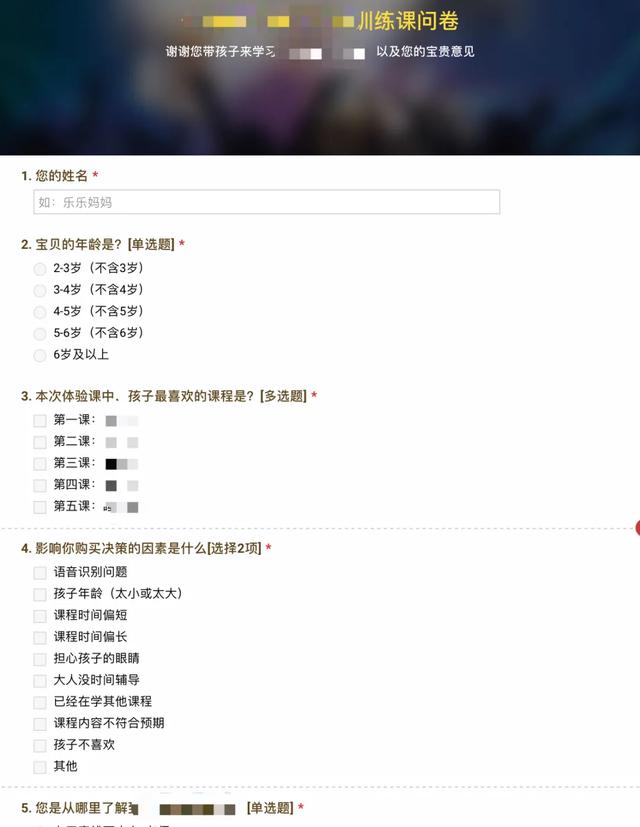

在数据层面,一般有三个要素:问卷、数据漏斗、数据结构。这三个要素的目的是:

问卷:检验假设。比如不知道用户喜好的时候,可以用问卷调查。

数据漏斗:记录用户的行为数据,这个操作的结果是什么。(如果有CRM,不需要手动记录)

结构:跟踪做了什么,产生了用户的行为(数据),这是结果的基础。(如果你很熟练,就不用记得这么详细了。)

以上两个模板我给你,你看完可以直接用。在使用时,建议根据自己的实际业务进行灵活调整,而不是照本宣科。

在运营过程中,数字化的部分比例其实很小,所以我会在运营过程中随时记录我认为有价值的用户的行为信息。我只需要在手术过程中用手做笔记,这样会丰富手术过程中的“行为感知”。这也将提高我们的运营能力。

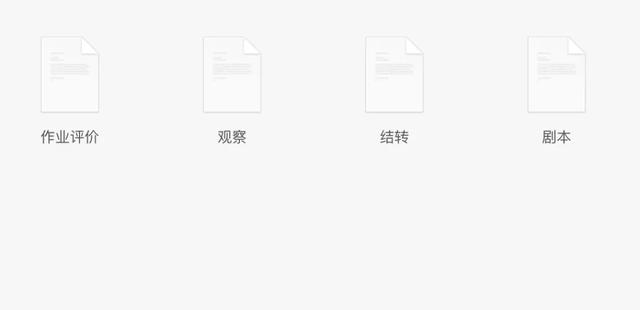

比如这四个文件就是我关注的不同板块的笔记。这些是业务流程迭代的重要参考资料。

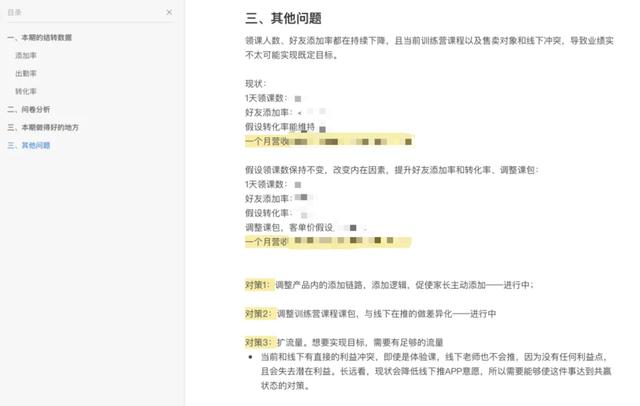

总结一下这四者之间的关系:

问卷验证用户的假设,从而得到运营决策;数据漏斗记录决策执行的结果;数据结构记录决策执行的过程;感知笔记,提供迭代参考资料。

这些将再次用于第五步。

步骤五:复盘与迭代无论是一个项目还是一个产品,都会通过重复和迭代而日臻完善。如果你有耐心看到这里,这篇分享中描述的方法已经经历了许多磕磕绊绊的迭代。

副本是将数据转化为结论的过程,迭代是在副本结论的基础上对原操作方案的修改。两者都有办法找到,但是你可以学习一定的重复迭代方法,然后勇敢的拿针去改造你的工作使用场景。

不需要高大上,不需要每一个细节的对比,因为没有一个方案是终极方案,也不希望通过一次复盘就达到完美迭代。复制副本的目的是帮助识别好的部分如何变得更好,有针对性地对坏的部分进行排序,只选择对结果影响最大的部分进行迭代。

此时,你会发现这五个步骤贯穿着PDCA的闭环思维,每一个操作循环都在有条不紊、有计划地执行和迭代。

最后,向您展示完整的架构:

整个过程的操作顺序:

这是一种可移植的业务流程构建方法。模块化设计就像积木。它可以在任何需要的地方改变以提高效率。同时也是一个可以复制给他人使用的过程。从流程的底层逻辑到实际的执行内容,都完整呈现,提高效率。

其他

很多问题问怎么做用户分层。我认为关键在于把握用户的心理动机,并参考实践:

作者:Po算子