论文从国家文物局获悉,为进一步畅通社会监督渠道,及时有效获取和处理非法文物线索,解决“隐瞒不报、不知情”等问题,国家文物局今日发布2018年非法文物举报工作报告。报告显示,2018年3月至12月,国家文物局通过各种渠道收到非法文物举报信息2138件,其中正式登记受理168件。其中,来自河北、河南、山东等文物大省的文物违法举报信息占比最大;涉及不可移动文物的违法概率占80%以上,举报信息对打击文物违法犯罪具有重要作用。

来自河北、河南、山东等文物大省的文物违法举报占比最大

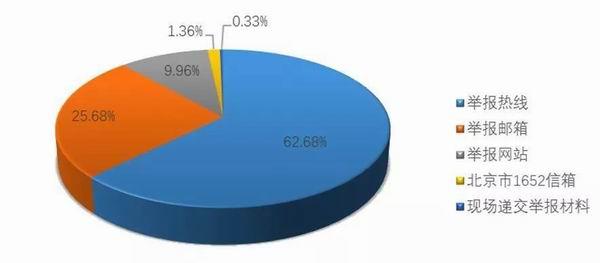

国家文物局《2018年非法文物举报情况报告》显示,从举报信息接收渠道看,举报电话1340个,占比62.68%;举报电子邮件549封,占25.68%;举报网站213家,占9.96%;北京有29个1652邮箱,占1.36%;举报人直接向国家文物局提交举报材料7次,占比0.33%。其中,电话号码和电子邮箱方便快捷,是举报人首选的举报渠道,合计占88.36%(图1)。同时,很多人专程到北京直接向国家文物局提交材料,这是2018年举报信息来源的新特点。山西省瓦窑遗址违建案、黑龙江省瓦里霍顿城遗址擅自修建拦河坝案、山东省大辛庄遗址施工损毁案等。,都是当地人直接提交的照片、视频、录音、地图等相关材料。

图1举报信息来源比例(图表来源:国家文物局,下同)

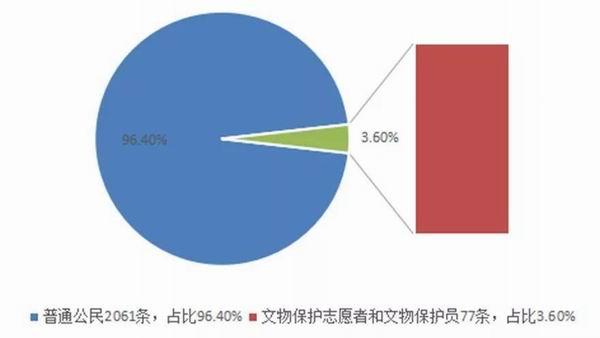

从举报信息群体来看,举报群体主要分为两类。一是普通民众是举报非法文物的主力军,提供举报信息2061条,占比96.40%。这表明,随着党和国家对文物工作的重视,公众的文物保护意识明显增强,社会责任感明显增强。大量热心文物保护事业的普通民众可以积极提供各类文物违法信息。二是文物保护志愿者和文物保护者提供举报信息77条,占3.60%(图2),是举报非法文物的重要力量。文物保护志愿者和文物保护者提供的信息量虽然不大,但信息具有较高的准确性和可用性。

图2报告信息来源群体的比例

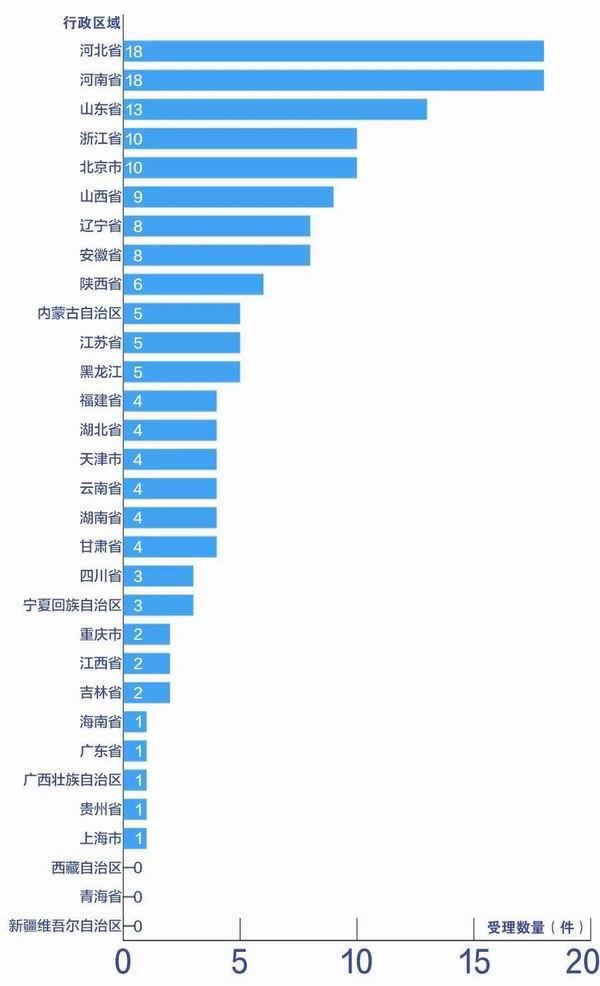

从举报信息的区域来看,不同地区文物违法举报数量差异较大。报道的信息主要集中在华北、华中、华东和东北地区,西南和西北地区相对较少(图3)。举报数量较多的三个省份分别是河北省、河南省和山东省,占总数的近三成。在西藏、青海和新疆,报告数量为零。举报数量比较多的省份基本都是文物大省,文物资源丰富,文物违法的概率比较大,这也反映了当地群众的文物保护意识比较强。

图3报告信息来源的地理分布

从举报信息的月份来看,文物违法举报月份依次为:3月124个,4月199个,5月267个,6月254个,7月226个,8月233个,9月196个,10月232个,11月214个,12月193个(图4)。从3月份的举报数量来看,除了3月份相对较少外,其他时间的举报数量都比较均衡。一些热心群众在旅游度假中发现了疑似非法文物,主动向国家文物局举报。2018年7月,游客反映,贵州省毕节市全国重点文物保护单位陕西会馆“春秋宗祠”的石碑被穿孔堵塞。当地文物部门经过核查监督,迅速采取措施及时整改,拆除了遮蔽物,修复了受损文物。

图4 2018年报告数量

80%以上的文物违法行为涉及不可移动文物

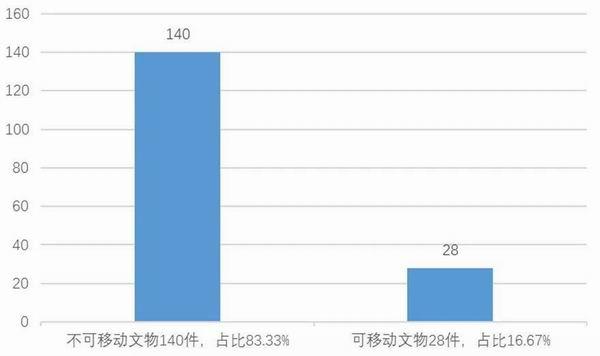

2018年初审后,共受理文物违法举报线索168件(表1),其中涉及不可移动文物140件,占83.33%;可移动文物28件,占16.67%(图5)。经电话咨询、查阅档案、实地暗访等方式核实。,发出行政执法监督移送命令88份,电话核实42份,移送有关部门处置17份,其他方式处理21份。

表1各省(市、自治区)文物违法举报统计

图5受理的各类文物违法举报比例

受理的举报信息主要有以下特征:

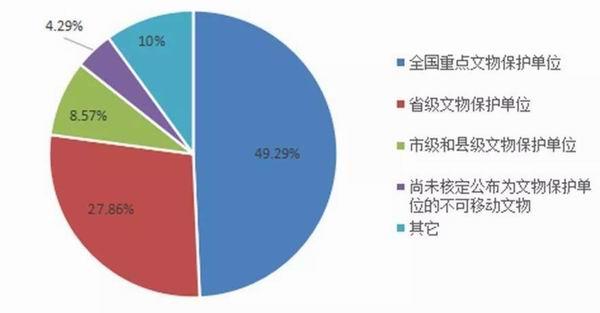

(1)有大量涉及国家级、省级安全单位的文物违法举报信息。据统计,全国重点文物保护单位有69处,占49.29%(图6)。经核查督办,其中32家已整改到位。省级文物保护单位39处,占27.86%。经核查督办,已整改22家单位。举报的违法行为主要是在国家级、省级保单位保护范围和建设控制地带内的违法建设,以及因违法建设造成的文物破坏,部分性质较为恶劣。

(2)市县级文物保护单位和一般不可移动文物违法举报信息处理难度大。据统计,市县级文物保护单位12处,占8.57%。涉及未核定公布为文物保护单位的不可移动文物6件,占4.29%;其他14件,占10%(图6),占总数的22.86%。市县级文物保护单位由于保护措施不力,日常管理不到位,安全风险较大。大量未分类的文物在没有保护措施的情况下很容易遭到破坏。同时,一些地方重视程度不够,现有法律法规不够,导致大部分违法行为处理力度不够,整改不到位。

图6不可移动文物的比例

(3)热心文保人士举报的信息质量和可靠性较好。志愿者、文物保护者、大学教授、文化专业人士具有较高的文保素养和专业敏锐性,能够第一时间提供清晰准确的非法文物线索,具有很强的参考性。2018年,国家文物局共收到河北、北京、内蒙古等地有关长城的违法举报14起,其中由文物保护志愿者提供的10起,占71.43%,为保护长城发挥了积极作用。2018年4月,福建省古建筑保护志愿者通过举报网站举报明代连江民居建筑群存在拆迁危险,并提供了建筑群分布图、航拍照片、建筑年代说明等资料。经过核实和监督,当地政府对这一地区的古建筑进行了登记,并公布为历史建筑进行保护。

举报非法文物在非法文物案件监管中发挥着重要作用

2018年,国家文物局通过“12359”文物违法举报平台,督办了一系列文物违法案件,回应了群众关切,在畅通社会参与文物保护渠道、维护文物部门良好形象方面发挥了积极作用。

(1)有效推动了国家文物监管体制的创新发展。文物违法举报是国家文物监管体系的重要组成部分,是创新文物执法监管方式、探索文物监管模式的积极实践,提高了文物监管效率。如国家文物局积极督办部分未分类革命文物被损毁的举报,地方政府和相关部门主动作为,取得了良好效果。2018年4月,举报人通过“12359”文物违法举报电话举报称,内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区农垦医院附近有4处侵华日军占领时期修建的营房和1处俄罗斯中东铁路时期修建的房屋,即将被拆除。经核实,两处建筑遗存均为未进行普查登记的不可移动文物。经过国家文物局和自治区文物部门多次督办,当地政府对这一地区的侵华日军和俄式遗迹实施了紧急保护,并挂上了文物保护标志牌,列为海拉尔区文物保护单位申报项目。

(2)更好地督促地方文物部门认真履行职责。按照“属地管理、分级负责”的原则,文物违法举报可以更好地督促各地依法核实处理举报问题和线索。2018年,各地文物部门根据举报线索,尽职尽责,积极配合有关部门,责令纠正非法文物案件40起,行政问责19起,刑事拘留2起。2018年11月,河南省严厉查处新郑市后周皇陵保护范围内的违法建设。省市文物部门现场监管,文物、公安、城管、城建等部门联合执法。短短两天时间所有违章建筑被拆除,周边文物恢复原貌,受到群众广泛好评。

(3)有效震慑了文物违法犯罪的嚣张气焰。文物部门积极向公安机关移交各类涉嫌文物犯罪的信息,为侦破非法文物案件提供了重要线索。国家文物局、公安部联合部署打击文物犯罪专项行动,取得丰硕成果。举报信息成为打击文物犯罪链条中至关重要的一环,在打击文物犯罪中发挥了重要作用。与此同时,国家文物局加强了与全国文物安全部际联席会议成员单位的密切合作,强化了部门间的联合执法,实现了信息互通和资源共享,有效促进了文物的长期安全。

机制建设。

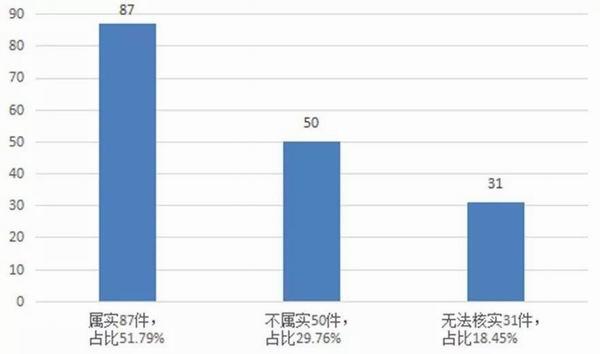

(4)畅通社会参与文物保护的渠道。文物违法举报扩大了文物保护的社会参与度,成为密切联系群众的重要窗口。2018年,国家文物局正式受理168起(举报人举报120起)。其中,经核实的87件,占51.79%;不实案件50件,占29.76%;31例无法核实,占18.45%(图7)。国家文物局认真对待每一条举报信息,做好举报信息的接收、核实、受理、督办和反馈工作,做到“事事有回音,事事有结果”。同时,要尊重举报人的权利,保护个人隐私,鼓励公众积极提供举报线索。2018年11月,群众电话举报重庆古城城墙被贴瓷砖,文物原状受损。经核实,古城城墙未因使用瓷砖而受损,该工程属于正常的修缮保护工程。向举报人反馈后,举报人对反馈结果非常满意,表示会继续关注文物安全问题。

图7文物违法举报信息核实

地方文物部门存在“不报知识,什么都不懂”的现象。

目前,文物违法举报工作还存在文物违法举报信息不充分、文物基础信息不完整、举报信息核实困难、文物违法举报宣传力度不够等问题。一些地方文物部门还存在“不报不知”的现象,主要表现为:一是对文物违法举报的宣传普及不够。举报信息量不符合当前文物安全的严峻形势,很多人对非法举报文物不太了解。有些地区一年四季没有一条举报信息,并不代表该地区是安全的,而是有些人不了解文物的非法举报。二是部分地区对文物违法举报重视不够。一些省市文物部门对文物违法案件监管不积极,推诿责任反映问题。非法文物处置不及时、不彻底,群众重复举报问题突出。浙江省国家安全单位小南海违法建设石室事件连续发生,群众多次举报,造成恶劣社会影响。三是打击非法瞒报文物的合力有待加强。目前,文物违法举报信息涉及文物行政违法、文物保护工程、文物管理等问题。由于工作职能的原因,转隶转隶机制不健全。四是利用互联网查处非法文物难度大。直播寻宝、闲鱼售卖、YY、微拍卖堂、全国直播等网络平台涉嫌非法交易或直播盗墓的举报信息难以调查核实。

下一步,我们将进一步加大文物违法举报宣传力度,完善文物违法举报协作机制,建立健全文物违法举报信息库,完善文物违法举报制度,引导社会力量参与文物违法举报,充分发挥文物违法举报的作用。