[孟慧,文/观察者网专栏作家]

当有朋友让我写一点关于迪奥和艺术上的争议图时,我的第一反应是马上推脱,因为真的很烂。

著名摄影师陈漫为时尚品牌迪奥拍摄的主题作品(图片来源:网络截图)

我相当生气,因为我看到一张呆滞的脸,两边都是油腻腻的头发,长着支线花的枝条。

这两年我也喜欢在头上扎个发卡。每次都赢得朋友的关注和称赞,然后问“这是什么花?”

我说,这是喂食器的花,是中国特有的玻璃吹塑花。

朋友都是闻所未闻,浮着一脸茫然的表情。

在很多人的印象中,玻璃是近代西方国家传入的“先进文明”成果之一。在此之前,古代中国人从未见过玻璃。但实际上,中国的玻璃历史最晚从战国时期开始,延续了2500年左右。至于战国时期的玻璃技术是本土发明,还是从其他国家传入,还是在外来玻璃制品的刺激下发展起来的,那是一个学术话题。

但是,有一点特别清楚。从战国到清朝,中国一直有独特的玻璃传统,包括外国使用的原料不同,所以玻璃的成分也不同。

非常重要的是,因为中国人有着悠久而古老的玉文化,崇尚美丽的玉,所以最初制作玻璃的尝试是模仿玉的形态,加以提炼,以便制作人造玉。到了汉代,高档玻璃制品与玉器非常相似,不透明或半透明,温润洁净。因此,玻璃在中国最早的名称是“五色玉”。

考古出土汉代眼镜(来源:网络)

但两千多年来,外国的玻璃制品和玻璃技术一波一波传入中国,在中华文明中生根开花。玻璃和玻璃技术是中华文明一直是开放体系的最好证明。于是引入了“玻璃”、“玻璃”等外来词,同时介绍了透明玻璃产品和相关技术,以及对透明玻璃的喜爱。然而有趣的是,商鞅的美学一次又一次地发挥作用。一代又一代的中国人最终都会选择继续保持和发扬制作不透明彩色玻璃制品的传统。相应的,在不同的时代,出现了“药玉”、“壶玉”、“泥子”、“食器”等名称。至今,日本人仍称玻璃为“妮子”。

馈线就是清代北京人所说的中国特有的低温彩色玻璃。说来话长。事实上,北京、天津、淄博等地的特产饲养者也受到外来技术和文化的影响。康熙帝禁止法国传教士传播一神论迷信,下令他们在北京建玻璃厂,引进欧洲技术,烧玻璃器皿。由此,清代宫廷玻璃融合了中国传统美学、欧洲技术以及中国技术在欧洲的进一步发展,是世界玻璃史上辉煌的一段。民间玻璃作坊也很快受到影响。所以清代的精品玻璃有自己的风格,有很高的艺术性,有高雅的品味,有精湛的工艺,特别是色彩的美丽和多样,以及不透明的彩色玻璃的发展,这是其他任何国家所看不到的——当然,其他国家的玻璃也有自己的风格和成就,这里只说美丽的特征,不谈高低之分。

这么说吧,从清朝开始,你就看不到其他国家的玻璃上有多少颜色了。

而中国传统玻璃由于原料原因一直是低温玻璃,不耐热,易碎,不实用。但仿玉的习惯依然存在,中国人总是追求精致和奢华,所以玻璃一直被用来做装饰品,包括不贵的首饰。

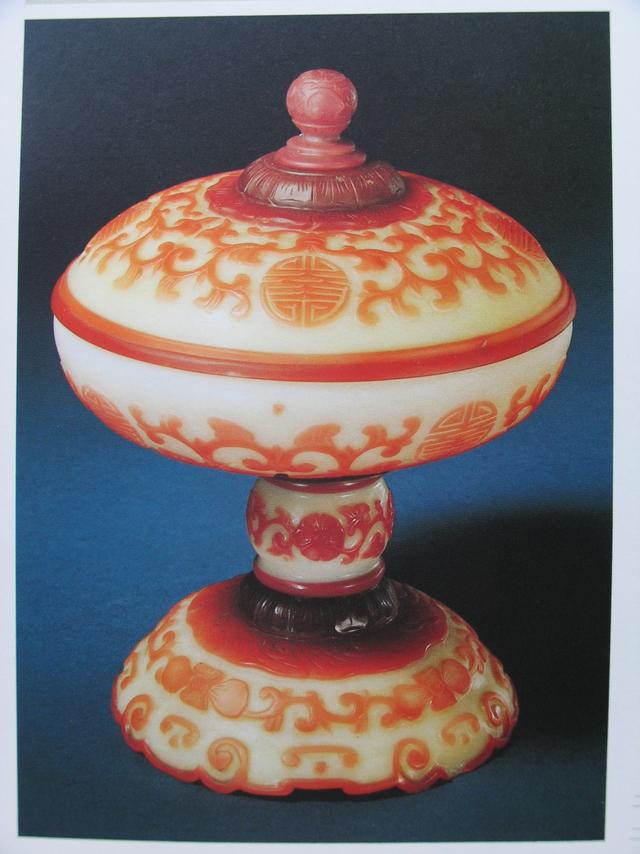

宫内厅制作的嵌套玻璃高足碗(图片来源:作者提供)

清朝和民国时期,京津地区的馈花生产发达,与那个时代上层社会的装饰时尚有关。参观故宫和颐和园的朋友,会在大厅里看到一盆盆翡翠首饰盆景,有翡翠、珍珠、玛瑙、芙蓉石等。,并保存成小树和小花,插在同样材质的小盆里,作为摆设。北京天津的人都羡慕皇宫宫殿、大户人家的贵气和气派,都想赶时髦,但又缺钱。喂食器工匠用不透明的彩色低温玻璃——喂食器——制作出五彩缤纷的花瓣和花叶,模仿珠宝盆景的造型制作喂食器花盆。于是,家家户户都流行用鲜花装饰盆景。

北京传统支线盆景(图片来源:网络)

小时候在老北京人家里还能看到一些带花的盆景植物。奇怪的是,他们身上散发着稀疏过时的味道,这可能与那些家庭缺乏活力有关。我父母那一代人,不但是新中国的革命青年,也是五四传统的文艺青年。他们研究巴尔扎克和托尔斯泰,热爱希腊、罗马和文艺复兴。在他们眼里,锅饲是老北京市民的兴趣,是新时代留守者的象征,所以他们没有兴趣。

更何况在那个年代,为了建设新中国,所有的人都节衣缩食,把物质享受压榨到极致,根本没有人买得起一个喂食器和花盆。直到最近有兴趣了解抗美援朝越南战争,才知道新中国和美国打了20多年没有直接宣战,中国和东亚和平了。当时双方国力相差太大了!难怪基辛格和尼克松拒绝接受任何人,甚至嘲笑教皇和梵蒂冈,而是为中国服务。由此,我明白了为什么70年代人们的生活如此悲惨。用当时的话说,为什么“全国货源那么紧张”。当时中国一边打美国,一边建设工业和科学!

所以在那个年代以及之后的80年代,只有在工艺品店才能看到传统的支线花盆,顾客都是外地游客和海外华人。曾几何时,中国不得不依靠传统手工艺品和手工艺品来尽可能多地换取外汇,因为其他手段非常有限。所以基辛格在作品中反复强调,老师只相信自力更生,而中国拒绝与外界合作,这让我很生气。中国当时那么困难,不就是美国长期封锁制裁的结果吗?基辛格在《论中国》中说得相当清楚,1975年福特总统访华,提出美国的价格,中国必须和美国一起去非洲搞军事行动,共同称霸非洲。中国能答应这个价格吗?!不依靠自己怎么办?!我告诉我的年轻朋友,我在十六岁之前从未见过一管口红。现在的年轻人根本无法理解,无法想象一个没有口红的时代。

20世纪90年代,又出现了一个转折点。传统手工艺品过时了,没有人欣赏,没有市场,工艺美术工厂倒闭,手工艺人下岗,喂食器生产陷入停顿。当时有识之士无不忧心忡忡,大呼不妙,生怕传统工艺就此消失。

没想到,奇迹发生了。近年来,随着国家的复兴,国力的上升,社会的繁荣,几代年轻人又对传统文化产生了兴趣,包括自发的汉服运动。令人惊讶的是,中国人自古以来对富裕和奢侈的热爱立即回来了。身着汉服,梳着古式发髻,需要插上大量精美的发簪。于是,馈花就成了簪花的主力军。送花,所以复兴!

汉服商家制作的桃花簪(来源:网络)

我特别高兴地告诉我的朋友们,在经历了几十年的艰难岁月后,现在,传统文化已经恢复了它的物质性,现在可供人们欣赏!人们不再只是学习古典文化,而是享受古典文化,就像中国人过去享受古典文化一样。

清代妃子的“花簪”先画出玻璃的五彩菊花花瓣和叶子,然后保存成花,固定在簪(头帽)上,妃子可以戴在脑后(图片来源:作者提供)

那么,在迪奥的画面中,这样一张脸旁边插着喂食器的花簪,手里拿着这样一个俗气的包包——我知道是经典版的迪奥,怎么能不被冒犯呢?那些送花器是大约2500年的中国玻璃历史,是世界玻璃历史的一部分,是我和同学曾经一起走过雪的北京,是我跟随中国文化人关注的北京传统工艺,是我和民国一起走过的几十年风风雨雨。

朋友劝我理性分析图片,但就我个人而言,我能分析什么呢?只是一小撮不知天地大小的人耍小聪明罢了。他们在愚昧无知中亵渎文明,值得分析吗?没文化,怎么分析?

有些朋友认为这只是审美差异。现在强调审美的多样性和包容性,谁也不能以好恶来评判别人。特别是不要延伸到其他类别的价值判断。

另一位朋友在与我交流时指出,这样的图片反映了当今的世界形势:“问题的根源在于艺术和时尚的定义牢牢掌握在西方手中。”

是的,它是。

然而,西方的艺术和时尚怎么会像今天这样粗鲁,怎么能看出它已经无赖了呢?

这一年来,我一直在看一部上世纪《邪影》的西部老片《征服者王子成吉思汗》(以下简称《征服者王子》),反复分析。影片出现在文化冷战中,无疑是欧美“战略欺骗”的一个动作,水平之高,让人忍不住赞叹。

该片于1965年上映,是当时的《欧美战记》为新中国精心剪裁的宣传资料。西方发明的整套“中央王国论”,通过一个比迪士尼动画片还年轻的情节,完整地讲给世界人民听,保证最没文化的人也能看懂。影片极其细腻,每一个镜头、每一个细节都饱含深意,像催眠一样悄悄地让观众不自觉地接受信息,记住晦涩难懂的反华宣传。

其中,最容易被忽略的例子包括影片中的两个场景,其中金銮殿充满了关白宫娥。因此,关白人中有欧洲白人、东亚人和非洲裔美国人(黑人)。短短几个镜头一闪而过,却精准地对准了当时新中国领导的反帝反殖运动,给观众洗脑:中华帝国正在从中央王国向“世界帝国”转变,不针对任何特定的人,在场的你们谁也跑不了。

影片还遵循了西方现代文明的一个原则,就是东方女性化,文艺上把东方所有男性女性化,影片中男主角的服饰都特别华丽,公然让中国皇帝、大臣、男主角直接穿华丽的清朝女装,但女主角的服饰走的是优雅路线,与男主角形成对比。

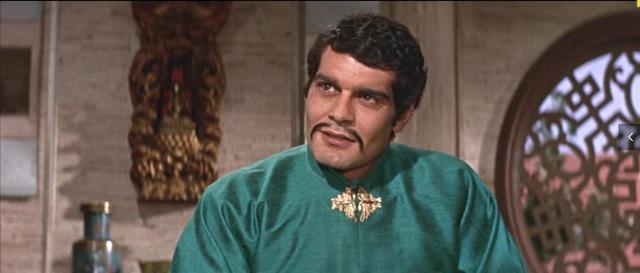

剧中的主角甘玲首次亮相时穿着一件绣有金色和红色的锻造礼服(图片来源:视频截图)

男主角,也就是所谓的成吉思汗,饰演的是从埃及走出来的阿拉伯世界的大明星奥玛·沙里夫,而他最著名的角色就是日瓦戈医生。值得注意的是,在他的其他三部代表作品中,他扮演的形象都倾向于女性,但他们的风格是不同的:

奥匈帝国是西方列强内斗的输家。在《梅瑞林》中,奥玛·沙里夫饰演塞西女王和大公鲁道夫的儿子,后者好色、神经质、易怒且无用。

在《阿拉伯的劳伦斯》中,他是一个兼具智慧和勇气的阿拉伯贵族和军事统帅。无论是最初出现还是最终消失,他都像一位神秘的阿拉伯公主。在充满敌意的老酋长扬言“说不定明天我就把你卖给土耳其人”的那一幕里,他苗条得像中国的江南少女。

而在《征服者王子》里呢?影片把男主人公女性化,奢华,华丽。中国观众哗然的一个细节是,年轻的酋长铁木真带领年轻的部落进京后(我们姑且忽略这个文儿中情节的荒诞),他换上了阿清王朝的女旗袍迎接皇帝。花裙是橘黄色缎子,用折叠的树枝和竹子图案编织而成。石青的翻领上绣着一朵又一朵的白莲花,还有绣着粉牡丹和蝴蝶花的青绿色衣袖,让中国网友大呼“这还珠格格的旗袍怎么了?”当然,我同样愤怒,为伟大的历史人物而愤怒。

图片:视频截图

然而,当剧情再次发生变化,当主人公以全新的形象出现时,我立刻被吸引住了。

按照剧情,三四年后,男主成为“中华帝国”认可的小王子,和北京的亲戚过着金丝雀般的贵族生活,完全文明,或者说完全中国化。电影为他设计了什么形象?翠鸟他的长袍让人想起翠鸟。同时,他还特意把自己和妻子的华丽住所设计得像一个精致的鸟笼。

方法也很简单,就是裁缝师专门为他设计了一件带金花的绿松石半袍。

我的第一反应是那件睡袍太美了,我想要一件!

皇帝模仿维米尔的光影和室内空深度(图片来源:视频截图)

那件长衫,让我立刻注意到,震惊和印象深刻的,是裁缝师把潘金莲流行的“蜂驱菊”纽扣提炼出来,去掉中间的纽扣,改造成一对超大号的金箔蝴蝶,贴在袍襟上,还有“一路,一路,一路,一路,一路,一路,一路,

图片:视频截图

其次,是如太平洋般璀璨的翡翠。只能说祖母绿,因为它是一种很精致的颜色,介于蓝色和绿色之间,它既是蓝色也是绿色。我希望我能为此写一整篇文章。简单来说,就是盛装者意识到清代绿松石、孔雀蓝等鲜艳祖母绿颜色的稀有和美丽,一旦有机会发挥,就会牢牢抓住,与清朝的巅峰成就相提并论。令人感动的是,影片中长袍的颜色,乍一看是当时西方工业的成就。是当时只能染的化学色或者化学色。它有着工业和现代化学制造的颜色所特有的微妙色调,它不是简单地追随清朝的颜色。

其次,材质的质感。裁缝深刻理解明清丝绸鲜艳的颜色、光滑柔软的质地,并有意选择效果更强的材料。同样是当时西方资本主义巅峰时代的产物,大约织成化纤,有着工业品特有的质感和光泽,闪着荧光,柔软而硬挺。

第三,是它的款式,采用眉形领和翻领。最天才的是它采用了插肩袖的裁剪方式。那是中国自古以来的传统切割方法。不是在肩膀上缝一个袖子,而是直接在同一块布料上裁剪出衣服的正反面和部分袖子,非常耗费材料。特别适合中国人的溜肩造型,使肩部呈现完整的流线型。《征服者王子》的裁缝师用中国的方式为男主定制了一件齐肩袖的长袍。

这位曾经的电影裁缝,我不知道他是谁,他对清朝文化、服饰、色彩的修养,非常着迷和崇拜。我无法想象大师是怎么做到的,他(她)是怎么努力的,他(她)是怎么热爱服装和文化的,他(她)是怎么把握清代服装和工艺美术的精髓的!

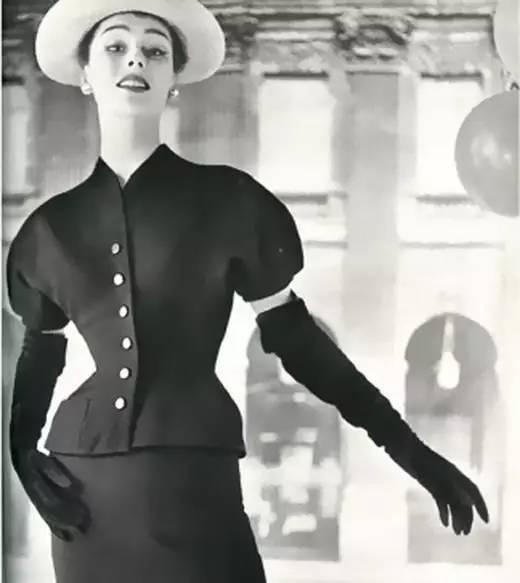

然而,我很快意识到,这件翠袍并不是对清朝服饰的简单模仿。简单、优雅、轮廓分明、贴身、利落,是上世纪四六十年代欧美女性时尚所独有的。完全去除了清代服装的开放、宽松、闲适的气质。我在《石火乘闪电》中体会到,裁缝师结合了迪奥上世纪50年代的经典款式,将当代最成功的时尚创新与遥远而古老的清朝服饰结合在一起,无缝无痕。

郁金香型服装(来源:互联网)

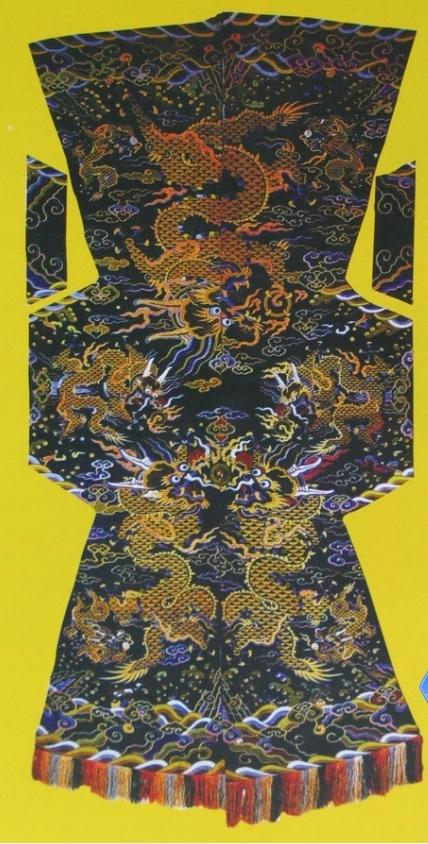

清代全织龙袍料(来源:网络)

那一刻,我的心突然一动。我猜测,或许,迪奥大师有几款风靡全球的经典款式,尤其是“郁金香造型”和“穹顶造型”,分别采用清朝旗袍、汉族女装和民国旗袍,包豪斯几何。款式吸收改变的元素有立领,更有连肩连袖的剪裁方式。

当时迪奥的服装特点是“圆润流畅的自然肩线”和“肩部造型的柔和曲线”。难道他们只是学了清朝的女装和民国的旗袍?他放弃了泡泡袖和垫肩。虽然很多款式还在用袖缝,但他用各种微妙的方式改变了袖与肩的接缝,创造了“秀气肩”,影响了一个时代和后世。当然可以这么认为,和服也是采用连肩连袖的剪裁方式,但就我个人感觉,迪奥时装的廓形并没有让人联想到和服的肩线,而是旗袍的肩线。

绣有金银薄纱的清代女子旗袍(图片来源:作者提供)

迪奥设计手稿(来源:互联网)

于是,在一部篡改历史、欺骗世界的可恶电影中,我看到了人类的心灵被时间空上帝割裂,清人在其中理解传统,迪奥理解明清服装和包豪斯工业设计的精髓,《征服者王子》的裁缝师同时与中国传统服装和迪奥的创新有着很强的联系,美代代相传,推陈出新。

裁缝努力工作,创造出一件独特的艺术品。

但是,同时我也知道,像艺术品一样的玉袍,承载着最恶意的政治宣传。

这部电影就是这样,没有废笔,但是每一部古装的制作,剧组都精益求精,追求艺术境界。影片中最让我气愤的一个场景,发生在甘令在战斗前劝说杂木河投降的时候。当时的甘灵穿着一件翻领袍,是月白球道的暗纹里用红黄菊花织成的锦缎。美得无法形容,是全片无与伦比的清代面料之一,让人对清代丝绸的高水准感到震惊和崇拜。

图片:视频截图

同时,剧组让一群皮肤涂成黑色的欧美白人替他抬轿子。宫廷剧里明明有非裔演员,这里却黑了一群白人,还故意化妆得很差,让观众清楚地看到自己只是被黑的白人。意图再明显不过了,就是宣传中国威胁论,恐吓欧美和所有自以为是白人的观众。

图片:视频截图

随着剧情的发展,男主凭借军事功绩晋升为中华帝国的君主,“从一品统帅到荣王”,最终拒绝了金丝雀生涯,带领部落出了北京,开始了征服世界的大业。至此,影片终于让他重新穿上了阳刚之气的衣服,并送给他一件卷着一套金龙的棕色束腰外衣(马甲),青铜装饰颇有趣味。但是,那些金龙并不是清代的龙的形象,而是一种四不像龙,没有角,没有须,没有爪。他们看起来很幼稚。相比之下,影片中的中华帝国充斥着清朝的龙的形象。

领主身穿印有小龙图案的皇家服饰,站在一幅巨大的“中华帝国古地图”上,身披饰有小龙图案的帐篷,发布西征命令,出兵俄罗斯、印度、中亚、波斯。在这一点上,电影就像是一种精神错乱的状态。古代地图只是略微改变了现代世界地图的形状,不包括澳大利亚等地区,但几乎覆盖了整个欧洲、意大利、法国甚至不列颠群岛,甚至北美(格陵兰岛)也占了先机。这部电影的道具组到底有多认真和努力?为了使地图看起来像中华帝国的宝藏,各种或厚或轻的印章被小心翼翼地分布在地图的两侧,就像甘龙鉴定的古画一样!

“小龙宝宝”站在中华帝国的古地图上,公布征服欧亚大陆的计划(图片来源:视频截图)

显然,剧组小心翼翼的胡说八道并不疯狂,而是在恐吓世人:成吉思汗是不是很牛逼?但他只是一只幼龙,一只幼龙。那么,一旦身后沉睡的巨龙站起来,会是什么样子呢?龙不针对任何人,地球上任何一个国家都逃不过。

不得不说,当时策划“战争突然”战役的真的是一群人才。他们知道,他们要找的是一群最热爱电影,最热爱艺术,同时又对中华文明充满期待和崇敬的电影人。但是,当那群电影人遇到这样一个难得的机会,终于可以充分释放对中国的激情,顿时不用再鞭策自己了,都陶醉在艺术创作的兴奋中。而且可以感觉到,无论是战火纷飞的才子,还是剧组的艺人,其实一开始都相信了影片中宣传的歪理邪说,对自己想象中的中华帝国疯狂到了荒唐的程度。

于是,奇迹形成了。影片中宣扬的帝国主义意识形态和中央王国论,让我又气又笑,有时还很生气。但不断的,镜头中精准表达中华文明的努力和对中华文化诸多细节把握的精准,打动了我,让我拍手称快,拍案叫绝。我被剧组在歌颂中华文明的热情和再现他们高贵的中国时的极度认真所感动。

还有一个细节。影片中男主的服装很有女人味,不可恨吗?但有一个场景是男主穿着极其精致的清代深紫色锦缎官服,锦面在动作中不断反射出各种颜色的深色锦花。他右手的一盏莲花铜灯有弗米尔绘画的效果,左手的一盆青花盆里的一盆水果是荷兰风景画的一部分。东西方不同质感的古典美就这样结合在一起了!我一下子就融化了,看完就百看不厌,看得入迷。

图片:视频截图

我特别震惊。那部疯狂电影的疯狂工作人员是怎么做到识字的?

有一种流行的观点认为,西方人根本不了解中国文化,这就是为什么中国文化如此糟糕。《征服者王子》的创作团队不懂中国文化,还抱着最坏的想法。但他们又是那么的努力,那么的豁达,那么的想尽办法找资料参考,以至于最终作品的荒诞充满了动人的因素,一些细节的意外到位,更让人哀叹。

所以,观念是一回事,审美是另一回事。如果我们真的在艺术创作中为人服务,如果我们真的做出了高质量的艺术作品,我们并不是没有鉴赏能力,我们甚至有能力学习知识并从中有所收获。《征服者王子》让我明白了以前从来不知道的概念,一年变得更聪明了。

现在的年轻人总是不明白为什么我们这代人一提起西方文明就崇拜,因为在我们年轻的时候,西文明真正处于巅峰!上个世纪的迪奥经典,为现在的年轻人所喜欢和向往,没有人会拒绝美的召唤。

然而进入新世纪后,西方时尚突然变成了一场闹剧。每年都有大牌推出任磊产品,让中国网民在惊骇之余开怀大笑。现在欧洲的公主、王妃们穿的礼服,往往就像某个宝藏上价值几十、几百块钱的商品。大西洋两岸的明星也穿得很奇怪。有些衣服看起来像破布。女政客戴的巨大项链丑到不符合常理。无论作为一门艺术还是一个行业,都让旁观者十分不解。

在这样的战斗中,出现这样的画面并不奇怪。

它反映的不是中国,而是当今欧美时尚产业的形态。

很遗憾,香奈儿、迪奥和伊夫·圣罗兰奠定的基础被一些失败者毁掉了。

本文为观察者网独家稿件。文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点。未经授权不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每天阅读有趣的文章。