喜欢买便宜的东西并不是一种新的消费方式,更多的临时消费者并不认同“消费退化”这个词。对于他们来说,临食概念的提出,意味着他们有更多的渠道获得物美价廉的商品。

文| 邹

编辑| 金汤

运行| 月

过期食品火了吗?

平均每块不到3元,王琪琪买了43块零食。

2.6块的Colbis,3.6块的Nabati芝士味威化饼干,5块钱的小熊夹心饼干更贵...王琪琪带着两大包零食和饮料从一家专卖临时食品的超市出来,一共花了125元。

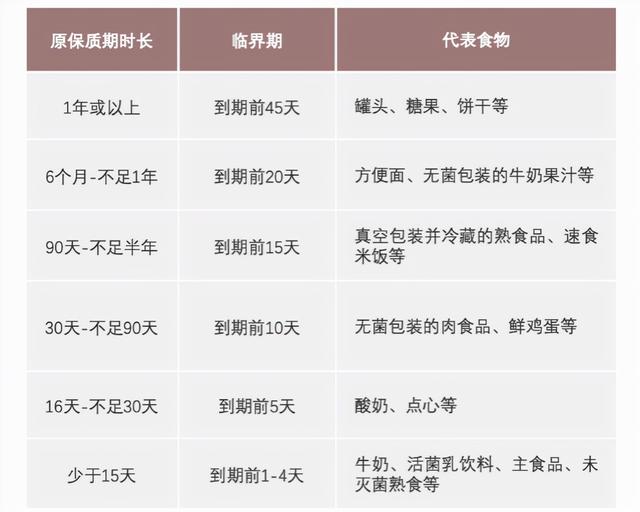

易腐食品是指已经进入商品关键期的食品,通常保质期为15天至半年。起初,王琪琪在社交网络上刷临时食物。她发现这些快过期的零食很多都是进口的,非常便宜。

她最近已经去了这家打折超市三次了,享受得手忙脚乱,丝毫不担心价格。在拿起商品的那一刻,王琪琪停止了用眼睛扫描价格,然后权衡是否购买。多力多滋玉米片原价29.9元一包。在打折超市,王琪琪直接拿起两包来买单,他也不会心疼。——她对比了一下。很多零食即使和电商平台比也基本是半价。

豆瓣的“我爱临时吃货群”聚集了8万多名临时吃货爱好者,他们分享了打折购买的经验和“踩雷”的教训,甚至还对自己购买的零食逐一点评。团成员周霞霞在2020年5月入坑。她看到一些安利便利店卖的巧克力棒。巧克力棒平日的价格是七八元,买的时候只要一两元。她立刻从十几家酒吧入手,告诉了身边的朋友。从那以后,每个月,她都会定时购买临时食品。“快过期也没关系,因为零食可以马上吃”。

和隔壁的“挑团”不同,买临时菜其实省不了多少钱,年轻人更看重性价比。他们希望用更低的价格实现自己的消费预期。他们都希望“对自己更好”,不愿意主动进入消费主义的“陷阱”。

这些年轻人支撑着一个巨大的市场。据商务部统计,国内零食总产值已超过2万亿元。按照每年2.5%的粮食沉淀率计算,临时粮食市场规模接近1000亿元。过去一年,超过210万年轻人在淘宝上购买临时食品,其中包括90后大学生和城市上班族。

本来临时食品是小众行话,是供应链中食品的一个概念。但一家批发仓库的老板侯本瑞明显觉得2020年这个概念“出圈”了。

疫情期间,超市、杂货店甚至居民自己购买的生活用品都出现积压,更不用说更高级别的品牌和经销商了。年底了,商家都抢着多赚钱多进货。疫情爆发后,同样做批发仓生意的刘东记得,剩下的货物“就像扔鱼一样,一下子被扔到了地上”。

批发仓库的卖家还记得去年二三月份的那批袁琪森林。这种一线二线的气泡饮料销量一直很好,很少能保持到第二天。偶尔有临时货源进来,还没到仓库的展示厅,客户就会来抢。但那批泡水,光侯本瑞的仓库就能出三四万件,货爆了。

上游的囤货给了临时市场一个增量的机会,临时商品就这样进入了消费端。

▲王琪琪购买的临时食品。图/由受访者提供

临时食物是怎么来的?

侯本瑞的仓库“感德新源”是北京最大的临时粮食批发仓库之一。

4000平米的仓库,成吨的货物堆在10米高的钢架上,源源不断的食品饮料堆在门口等待入库。带零食的个人顾客需要绕过这些盒子矩阵来付款。整排卡车聚集在中心广场,准备将货物送往全国各地。仓库墙上贴着红蓝海报,“主播帮你选”“体验独一无二的新批发”,预示着最近的新风向。

各种肤色的人拿着样品做销售手势。附近的另一个折扣仓库“Love Delicious”甚至有一个样品室,里面有明亮的抛光和白色的货架。只需在样品间下单,后方仓库即可发货。

以前,临时食品存在于超市剩余的货架上,模糊地出现在人们的生活中。现在,他们有了专业的产业链。

根据品牌,食品会被评定为一线或二线或三线或四线,进口食品也会在里面销售。一线二线知名品牌可以进超市,三线四线品牌大多属于直播和线上小渠道。——有些小品牌在网上卖的并不好,但是有了“即将”二字,很多又红了起来。

只是消费者最关心的问题是,这么多临时食品从哪里来?

以boss的海苔为例。这种绿色包装的海藻是零食界的常胜将军。将分别从廊坊、上海、广州、沈阳的品牌生产基地诞生,保质期12个月。

首先会流入经销商手中。因为地域保护,海苔会印上不同的暗号,防止当地交叉销售,让各地经销商赚到钱。之后,海藻会进入大型超市或者网络平台,等着被馋嘴猫买走。

超过6个月后,海苔的保质期不到一半,超市会把卖不出去的食品下架,剩下的海苔会寄回给供应商。同时,线上退换货也积累了一批剩余海苔。品牌商不想花钱拉回库存,这两批海藻可能会进入临时市场。他们可能要先进入大的批发仓库,只要规模足够大,就可能拿到零售价的1-2折。

之后海藻会被不同的B端客户盯上,进入小超市、线上平台或者连锁折扣店。其中,货物转手较为常见,可能会经过“奸商”等第二批、第三批中间商,再重新进入商家手中。

但是经过这么一折腾,临期菜的利润还是能达到40%以上,比正规菜高30%。比如麻辣紫菜老板,6块钱,进了商家手里,卖9块钱,利润50%。消费者拿到手,比市场价17元便宜了将近一半。

这是一个多方出货,多方出价的江湖:可能有经销商库存积压,急需出货,也可能有新电商平台和活动的一波货...谁能收到最便宜的就看能力了。以老板的海苔为例。便宜的9块钱,便宜的2.5块钱一盒均价,可以拿一整车。

即便如此,食品制造商并不担心他们的常规产品会受到影响。广东一家椰奶饮料生产商表示,“绝大多数消费者还是喜欢有新日期的东西,渠道完全不同,互不干扰。”这种“塔子椰子”的零售价是5元。如果明年4月到期,可以拿到1块钱一瓶。

“休闲零食,饮料饮料,说白了都是普通人刚需的东西。如果哪个厂家生产它们,都不能完全消费掉,这就催生了临时食品市场。”侯本瑞向每日数字解释。

这样,临时食品就是在某一点回收的常规商品,但它们变得更便宜了。而且食品在6个月、3个月或1个月的“寿命”内会有很大的价格差,这符合经济学的三级价格歧视原理,由垄断厂商发起,自由定价挤压消费者剩余。"临时食品与过去的Ole模型非常相似."复旦大学客座教授林一凡告诉媒体。

▲临界食品标准。图/投宝研究院,来自北京工商局《临近保质期食品销售专区制度》

临食是下一个风口?

范军第一次去侯本瑞的临时食品批发仓库进货,花了7万多元。金斯伯里蛋卷和烤虾是这家仓库的明星产品。范军在他的excel表格上删除并修改了它。最后800种休闲零食饮料都是他敲定的。

这批货物从北京一路运到山东滕州。在一个社区街角的一个显眼的地方,范军的“熟季高级小吃折扣店”即将开业。橙色的大牌子上,没有亮眼的“临食”字样。消费者不得不从“熟季佳品”这四个字中,演绎出一些微妙的味道。这里卖的是熟食小吃。

在食品行业摸爬滚打的第四年,范军非常清楚自己的下一个重点是这家折扣店。他选择了人口密度最高的小区的店铺,也仔细琢磨卖什么。他熟悉这个城市的特点。泡泡水等网络名人产品可能不如一线城市受欢迎,贴近居民生活场景的农民果园、香浓奶茶、郭乐果味饼干可能更有需求。

他不担心库存积压,准备再铺一批货做开业活动。一卡车咖啡在近期成为了“雀巢10元4瓶特价”的基础。"4.5元的货,直到1。2块钱做活动,会有人买,省了不少流量”。

范军认为,临时折扣店的下一个出路即将到来。“一下子,北京的网点至少要有50家,要形成自己的流量,才能越开越多。”和日常数字对话时,他反复说“想做就赶紧做”。

在一线城市,以好卖为代表的连锁折扣商家确实在大踏步前进。它改变了一种模式。过去,折扣零售店一直蜗居在城市边缘,依靠巨大的仓储能力和只有城市一半价格的SKU(此处为单品)生存。然而,良好的销售进入了城市核心的写字楼,并获得了资本的密切关注。

不仅仅是消费者和市场的热情,公益组织也觉得临时食品接近可持续发展的理念。“我希望消费者能够意识到,他们在薅羊毛期间做的是好事。”上海公益组织“放轻松”的创始人咪咪说,在她正在做的公益项目中,也有“上海临时美食地图”的标志。

和好卖一样,好食期、大象生活等头部连锁折扣店通过营销完成了对一线城市消费者的“教育”,随后,折扣店和仓库也遍布三四线城市——这意味着这种模式已经在全国遍地开花。从去年年底到现在,仅东北地区就有100多家临时折扣仓,瓜分了传统超市的市场。以前超市在人们心目中的概念是单品陈列,价格也贵,但是折扣仓类似于山姆店、家乐福这样的仓库陈列,让顾客一走进去就感受到强烈的震撼。

震惊了购买力,东北网络名人的批发仓库,即使是零售,也有着不可小觑的规模。“不要小看个人消费者,很多人都在开车,一辆大车装。”侯本瑞说。

但是临时折扣店不只是卖临时产品。在头部连锁折扣店更是如此,这里不仅陈列着保质期接近的商品,还有各种网络名人爆款。

“两元店不是只卖两元的东西吗?”刘东解释道:“你进去的时候不是看到了10多件东西吗?可能20块都有吧。临时折扣店都一样。”

独立经济学家王赤坤曾从“两元店样”的角度回应《今日北京商业》。他想到了临时食品或商家的另一个营销噱头:“食品行业一直高度繁荣,目前处于存量阶段,行业供大于求,竞争激烈。”在王赤坤看来,临期食品的商业模式不是刚需或可有可无,而是缺需:“正因为中国市场足够大,任何小需求或小市场都可以产生巨大的产能市场,但长期来看,缺需食品是不可持续的。没有供给门槛,市场很容易迅速饱和,其形成、成长、成熟、衰退期都很短。”

现在,很明显,临时食品行业还处于成长期,40%以上的利润诱惑着新的玩家陆续进入市场。目前,中国共有104家临时食品企业,其中79家是在过去一年中成立的。仅刘东的微信,就有4000多名遍布全国的客户。在他眼里,临时食品店和两元店一样,每天都打着关门的旗号,却没有人愿意退出赛道。

▲上海一家临时食品店推出“实现零食自由”的宣传。图/视觉中国

那么,临时食品可以吃吗?

消费者最关心的自然是这类临时食品是否安全合规。

对此,上海交通大学食品科学与工程系一位教授表示,根据《食品安全法》,保质期内的食品销售是合规的。“目前暂无补充规定”。

大型仓库和折扣店通常依靠“通关检查”来保证临时食品的质量——就像进口食品检疫的要求一样。如果某一批次有问题,会从源头查处。

但周霞霞还是踩了雷。她买的牛奶还是过期一两周,但是喝完肚子痛。她把自己的经历发布在网上,提醒姐妹们“谨防雷击”。上海交通大学的教授也说过,吃是关系到健康的第一道坎。这种临时食品可以在短时间内出售,疏忽食用的消费者可能面临食品变质、腐败和营养质量降低的风险。

更重要的是,虽然已经站在了风口浪尖上,但临时业务并没有想象中那么稳定。

因为商品本身就是囤积库存,行业“卖完一批没一批”很正常。“不瞒你说,现在哪里有这么多?谁生产它就说我不卖,半年后我就得让你拿,不行.”刘东说.此外,大多数临时食品没有品牌效应,未知品牌和小众口味在决定临时食品市场的上限,也影响着消费者的感知。

不稳定的供给决定了行业规模的天花板。“临期根本不稳定,再大的仓库也不稳定。”侯本瑞说,“只能说同一品类有保障,比如水,但可能今天是巴黎水,明天是依云。”

就算是初具规模的好买卖,每个店的商品分布也是不一样的。店员还说,虽然店内周转很快,但不保证会出现同样的产品。小的临时折扣店没有向上的话语权,这也是产品难以统一定价的原因。行业研究报告认为,没有足够的规模效应,临时菜市容易受到库存沉淀量的影响。一旦供应萎缩,市场竞争将更加激烈。

这样,整个市场可能就是基于消费者的即时感受。我能吃吗?味道好吗?怎么吃?这三个吃货的最终主张取决于目前超市的库存是多少,这也导致了移动的评价标准和体系。范军专门做了一批螺蛳粉和泡水。在他口中,消费者有不同的属性。有的人就是要口感,看到巧克力饼干可能会尝试。有些人在意品牌,下次可能不会再买。

范军认为,当前临时食品市场的火爆与当前的背景有关。“现在疫情正常化,消费下沉,谁也不知道什么时候结束。大家都在透支,要么是信用卡,要么是银行贷款,要么是房贷,心理压力非常大,迫使一些中产阶级放下面子,选择一些没有到期的产品,他会努力调整自己的认知。为了生存,他要解决每年、每月、每周的家庭生活费用。”他说。

在他看来,这与人们消费心理的变化有关:“一个家庭有教育、有肉、有奶的开销...四五线城市闭着眼睛也能活,一二线城市就不这么想了。很多人没有外界的帮助,要自己算生活费。”

▲图/日剧《昨日之食》截图

喜欢买便宜的东西并不是一种新的消费方式。更多的临时消费者并不认同“消费退化”的说法。对于他们来说,临食概念的提出,意味着他们有更多的渠道获得物美价廉的商品。

临时食品市场不仅提供了囤积食品的解决方案,还提供了打折购买的方式。同时,厂家把积压的库存转移给消费者,也把浪费的责任嫁接到消费者身上。这就像是用脚投票的结果。

在吉优品开业仅一个月后,范军开始筹备他的第二家折扣店。在朋友圈里,他在做盲盒食品,也在打假期免费的概念。即使是下雨天,天花板上各种红色的宣传纸也会弥漫着促销气氛。

(应部分受访者要求,王琪琪、周霞霞、刘东、范军为化名)

引用:

1、一味考证,反消费主义,临时食品成为Z世代新宠?

2.报纸、风口还是镰刀?“临时食品”大行其道,消费者大呼“真香”

3.新商业情报NBT,当“临时折扣”上升:好的销售和竞争对手。

4.瓶子梦,“临时食品”热潮真的可持续还是一个新的消费主义陷阱?

5.投宝研究院,2021年中国临时食品行业:临时食品出圈的逻辑分析。

文章为日常人物原创,侵权必究。[/s2/]