图片@视觉中国

温韬智商税务研究中心

北京人的夜,是加班打不到车的Xi二七,是夜店跳舞无数人的三里屯,是公司楼下灯光温暖的便利店。

春夏秋冬四季更替,“曾经的少年”会秃顶,会发胖,会变得更强壮,而触手可及的罗森和7-11却往往保持原样。在很多人眼里,一个小而美的连锁便利店就像一个梦幻岛(彼得潘里的梦幻岛),人情味、烟火、温暖等关键词不断涌入,一提起就唇齿留香。

经常要加班的某大厂员工赵默(化名)说:“下班回来的路上只有风,没有人。当你从远处看着7-11的灯光时,你会有一种在家的安全感。”

(知乎用户回复截图)

很多惜诗惜远方,不甘一辈子的都市白领,都有开个小店自给自足的理想。这家店可能是日剧、韩剧中经常出现雨夜浪漫故事的咖啡馆、红尘客栈或者连锁便利店。创业不容易。在这些选择中,加盟连锁便利店可能看起来是最简单的一种,但事实真的是这样吗?

经过一个月的走访,智商税务研究中心得出结论:加盟便利店只是“为人打工”的一种形态变化。

拿自己的钱给品牌打工

“我建议不要考虑便利店,”海淀区7-11的一名员工告诉智商税务研究中心。“一是太累,二是一点利润都没有。赚钱的都是直营店。直营店不赚钱的时候,就会转出来让大家加盟。”

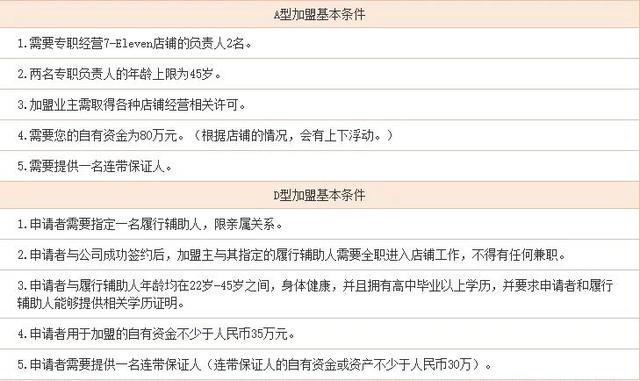

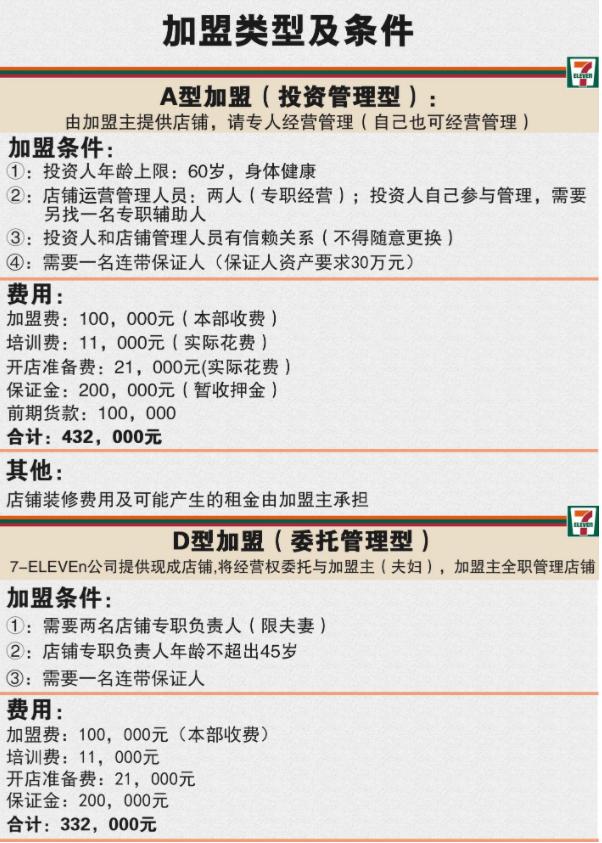

参考7-11月官网披露的加盟模式,A类为投资管理,要求两名加盟商全职参与,准备80万元左右的启动资金。启动资金名称中明确包含10万加盟费、1.1万培训费、2.1万开店准备费、20万保证金——虽然以后会返还保证金,但是一旦在加盟过程中违反711的规定,也会有相应的扣除。

(7-11加入模式)

此外,知乎网友“田放颜谈-李燕”介绍,7-11装修时必须使用总部指定的装修队伍,一二线城市预计花费15万元。虽然设备是公司提供的,但是自掏腰包的房租也是不小的负担。按50平米营业面积,12000元/月计算,需要准备5万元左右的一付三,加上30万的连带保证人资产背书。一个小便利店的实际成本近百万元。

(加盟便利店的实际费用)

便利店行业资深从业者章雷(化名)表示,便利店受到选址和客流的影响。如果选址不好,销量低,可能不仅不赚钱,还会赔钱。

章雷说:“便利店的利润分配模式通常由品牌总部制定,品牌总部拥有绝对的话语权。广大加盟商只能服从既定的利润分配制度。对于很多以加盟商为主的品牌便利店,总部要拿走一半以上的利润。”

仍以7-11为例,其D型加盟被称为委托管理,选择这种方式的加盟主需要找合伙人共同参与日常运营,前期支付和日常运营产生的费用由总公司承担,加盟人通过分成获利。

章雷向智商税务研究中心介绍,在北京的7-11加盟店中,毛利在4万元以下的店,总部提成52%,毛利在4万到10万元的店,提成68%。毛利超过10万元不满22万元的78%提成。业主需要承担的部分包括房租、水电、人工费用。“毕竟最后能赚钱的人不多,更不可能赚大钱。总部的高额提成,让很多加盟商终于有了用自己的资金为品牌打工的感觉。”

前期投入高,加盟条件苛刻的问题并不仅仅存在于7-11月。

业内人士江天(化名)为智商税研究中心列出了加盟familymart的回报公式。“毛利率25%,总部拿62%,还要扣除员工成本、水电、废品损耗、要和总部平摊的扣税。如果算营业额的话,每天销售额1万,加盟商每个月税后利润24795,水电各平摊5000,剩下19795。就算不交税,不报废,不雇人,不算保洁损耗,他们两个一个月也就两三千五,正好等于帮全家干活。”

没有增长预期的便利店加入进来。

目前从事便利店业务的梁爽(化名)直言:“便利店就是弯腰捡钢铲的辛苦活。如果在公司上班月薪还不错的话,那我不建议加盟便利店,因为工资不会增加多少,但是因为是24小时营业,需要付出更多的精力和体力。”

同时,经营门店也面临增长预期的问题。如果初期的投入和风险能换来中后期的营收腾飞,那也是一笔满意的生意,但在很多人眼里,加盟便利店不属于这一类。

《田放颜谈-李炎》中说:“开店需要时间。随着开店时间越来越长,建立了一定的人气,营业额也会逐渐增加。也许以后可以赚的更多,但是合同期是5年。等这家店开始赚钱了,就快到期了。”

江天也认同加盟便利店不划算的观点。“采用加盟模式的企业,一般以较少的资本实现扩张为目标,但加盟带来的食品安全管理漏洞也会随之而来,对品牌造成重创,而非可持续发展。”

吃喝一种高频消费轨迹是便利店引流盈利的关键。这个赛道的产品可以分为两类:大众品牌的标准品和渠道专属的生鲜。标品家家有,靠供应链生鲜有所作为是最好的选择。

江天告诉智商税研究中心:“加盟带来的食品安全风险是传统加盟模式的便利店经营不好的原因之一。对于便利店来说,不卖生鲜,不卖热食,单店的营收不会高。如果卖的是生鲜、热食,加盟带来的利益冲突很容易滋生食品卫生问题,最终拖垮品牌。”

(之前爆炸的便利店卫生情况)

对于加盟商来说,他们与传统夫妻店相比最大的优势在于生鲜等非标产品,但这种优势并不能真正转移到自己手里。

曾经加盟过连锁便利店的高炯警告说:“不要加盟。在没有任何成长的五六年后,我不知道如果不这样做我能做什么。出来就什么都做不了了。你得从零开始开一个小超市。还要看供应链。整理商品,打开我学的收银机有什么用?”

网友“宝都”建议,假设夫妻俩投资100万,年净利润20万,每天工作时间12小时以上。然后7年过去了,夫妻俩终于有了140万元和一个店铺,同时面临着店铺装修、设备更换、房租上涨等一系列问题。另一种方式,拿100万做信托理财。按照复利计算,7年后你有200万现金和7年的劳动收入。不同的人生道路造成的差异,超出了很多人的想象。

管理制度解决不了顽固的加盟病。

在品牌总部面前,便利店加盟商永远处于弱势,就像2017年的上海星巴克。当美国总部试图在合资企业中聚集股份时,合伙人只能退位。

有观点指出,加盟后开店是突破利润天花板的关键,即赚钱扩张形成自己的连锁。

单个便利店的营收讲不出一个大故事。如果你想增加收入,关键是要提升到管理层。

海淀区7-11的小哥告诉智商税务研究中心,他的老板是三四家店一起经营才有现在的收入。“普通人做不了这个工作”。

且不说个人精力毕竟有限,这种模式还是无法根治食品安全顾虑。业内专家认为,加盟模式带来的食品卫生问题由来已久,与整个环境息息相关,很难通过调整管理体制来解决。

北京常见的连锁便利店中,只有便利蜂以“加盟模式造成利益冲突,容易滋生食品卫生问题”为由,坚持全部直营。

便利蜂对智商税研究中心表示:“直营模式对门店的食品安全控制力更强,能更高效地保证服务标准的一致性。”

还是直营,是摆在便利店群体面前的两难选择。店控更强的直营背后是高昂的成本,资金回笼快代表的是难以标准化的管理品质。江田判断:“目前国内便利店数量远未饱和。便利店作为城市的基础保障设施,将迎来快速发展。”

政策的落地,下沉市场的崛起,消费理念的迭代...各种因素都在要求企业做出选择,迈步向前,路口在逼近,结局却还很远。

评论:便利店是规模经济。

很明显,如果你是一个多愁善感的人,不考虑收入,只想开一家便利店,那么这个生意很适合你。

但是,如果你想靠开便利店谋生,把这个生意变成生意,那么建议你趁早死掉,尤其是加盟别人的品牌,因为单个便利店是不可能大规模盈利的。这个生意本质上是一个规模效应的生意,有了规模才能成为生意,越开越赚钱。

那么,如果你是自己的品牌,想开自己的连锁,那么你可以先加盟一家连锁店,自己在水里游一游,搞清楚什么是供应链,什么是楼层效应,什么是布局,什么是SKU。

在这里,智商税务研究中心推荐想从事便利店生意的同学可以看一本叫做《零售圣经》的书,作者是711的铃木·文敏,书中分享了很多开便利店的技巧。

当然,在这个世界上,很多人都有便利店情结。半夜还在营业的便利店,就像半夜的厨房,能给人精神上的慰藉。但是有多少人真的有这个需求呢?毕竟这是生意,不是诗,不是电影。