文/金错刀频道

这两天,一个“赛博朋克书桌”刷屏了社交媒体。

不仅桌子完全透明,手机一放,还有一只“电子猫”会自动移动到手机底部充电。

每个小时,桌子都会自动呈现一杯水,提醒你多喝水。

当你下班打卡时,你的办公桌会自动画出“下班”字样。

在不到八分钟的时间里,视频在三个小时内获得了200万的播放量,西体微博排名第二。

这张表致敬的是苹果没有做的充电产品——air power,可以随时充电,命名为AirDesk。

看到AirDesk,有人想到手工耿,也有人更直接的说,MD,看到乔布斯再世。

提供升降桌腿的Loctek,股价暴涨14%,市值增加5.5亿元!

这张5.5亿表的制作者是一个半年前才毕业的大学生。他是同学。

到现在,他只做了41个视频,却已经成为科技圈的“顶尖流”。

每次他的视频发布,必然登上哔哩哔哩和微博的热搜榜,甚至《人民日报》和外交部发言人都在为他“打广告”。

带火的上市公司成了官媒的“宠儿”。何先生有什么能量?

1一个大学生,让OPPO发offer、库克亲自电联

现在大部分科技媒体的生活方式都是为了赶新品,怕耽误热点。

iPhone 13发布后,一天能刷几百个视频。

然而,同学何却异乎寻常地“信佛”。

别人都在说手机,何老师在教别人“戒手机”,做了两期。

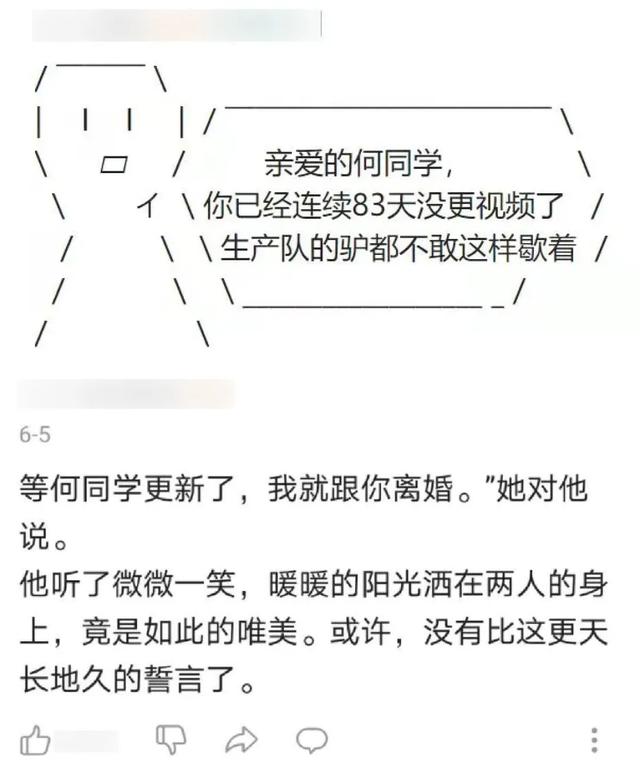

在每天迫不及待更新的媒体圈,何老师的更新频率也是长期垫底。他70多天不更新,喜欢提“何仙姑”这个称号。

但只要更新,何先生必然是“最有爆发力”的一个。

使用“惊吓”字样和图钉来表明折叠屏幕的脆弱性。

用360度旋转来表现普通人沉迷手机时的“十二小时”。

他没有松懈。他负责每一个视频,从选题到剧本、拍摄、剪辑、后期剪辑,没有任何外包。

他所有的时间都花在琢磨镜头的语言和拍摄素材上,没有时间吃饭。他一年吃了270次麦当劳。

为了测量当时难得的5G信号,他可以从沙河跑到西土城,来回几百公里,折腾到凌晨。

也是关于AirPods的无缝连接。何同学的开场让人眼前一亮,但就是这么一个十秒钟的镜头,他想了三天。

毕业视频中,他用相机做了一个星轨。数百万人祝他“毕业快乐”,有人称赞这是“一个理工男的浪漫”。

但在百万人祝贺的兴奋背后,是他一个人彻夜未眠,拍下了几条星轨。

一句话概括何的视频:精细,细致到说话耳机的延迟,视频声音真的延迟了一秒。

事必躬亲,他半年只更新了两个视频。

每次他说:“拿个AirPods!”粉丝知道视频又死了,但是愿意等,因为值得。

何的爆火也让他受到了很多大厂的青睐。

OPPO副总裁沈义仁曾主动在下方留言发出要约。

于是,他得到了采访微软副总裁雷军等企业高管的机会。

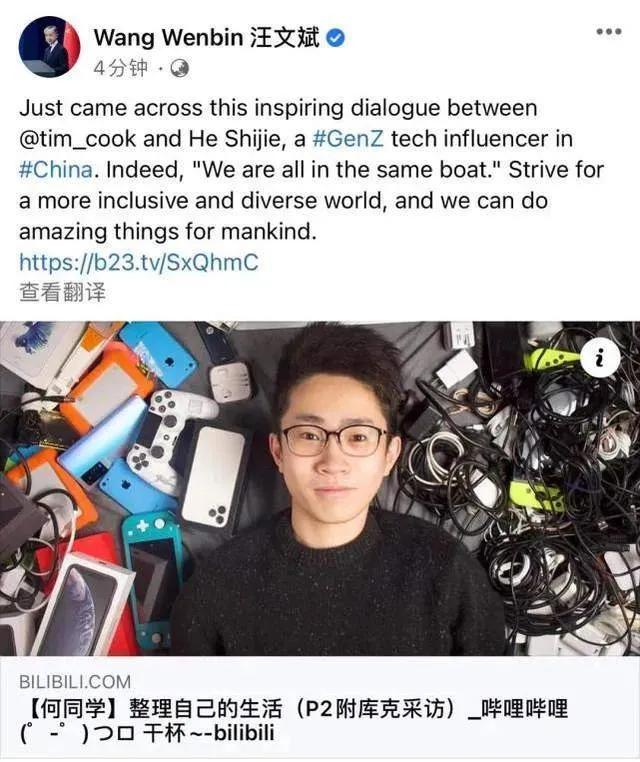

今年2月,他与苹果CEO库克进行了一次长途通话。

那是我之前第一次和中国自媒体博主对话,都是苹果副总裁,库克亲自出马。

在他开始正式工作之前,他就已经超过了99%的评价博主。

2用一张备忘录,让700万人着迷

本质上,何老师并不是一个“骨灰级”的科普博主,他的视频更像是经验报告。

但因此,他做了大众科学未能做到的事情:更简单,更新鲜。

1。谈功能,比官方宣传片更通俗

近两年120Hz高刷新率屏幕逐渐普及到手机。

很多手机厂商为了演示高刷新率,用四五万的高速摄像头拍摄,试图向用户表达“你看,明显不是,是不是比60帧流畅多了?”

很多自媒体公司也租用这些昂贵的设备,一帧一帧的对比。

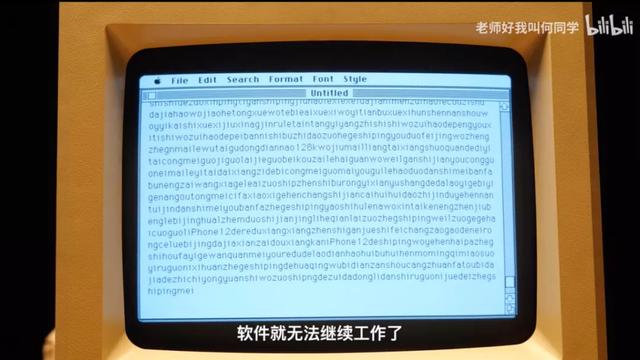

而同学何却用手机自带的备忘录零成本解决了这个问题。

他写了一份一万行的备忘录,利用了视觉暂留的原理。刷新率越高,画面中的小猫跑得越快,看到的重影就越少。

最终视频播放量突破700万,是其他科普视频的10倍。

为了测试苹果音箱HomePod的低音质量,其他人都录下了他的头,他用HomePod一口气吹灭了15根蜡烛。

为了讲5G的传播过程,他用了海洋球,小方块,充气游泳池。

有了日常参照物的对比,观众一下子就能抓住重点,不了解科技参数的人也喜欢看。

2。终极宠粉,观众也是参与者

视频里,对于那些认真看的粉丝,他也埋了不少彩蛋。

比如视频里出现一个半秒的二维码,扫一扫就会跳出“你好闲”。

视频里好像全是乱码文档。仔细一读,其实是他对这个视频的总结。

面对催他更新的粉丝,他做了一个铁鸽子和一个日期显示来催自己更新。他每更新一次,日期就自动清零。

这些只有仔细看视频才能发现的细节,其实都是何粉丝的“回馈”,增加了惊喜感。

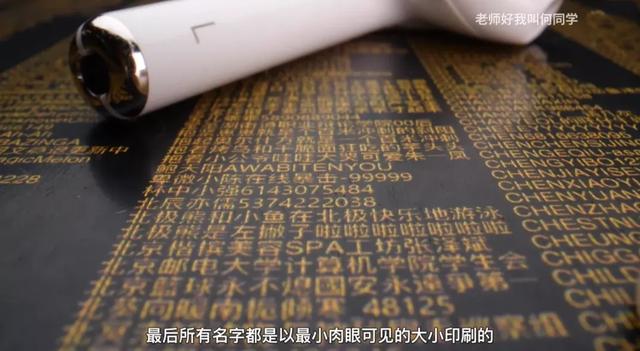

在600万粉丝纪念之际,相比“重在参与”的抽奖,何老师更想给每一位粉丝送上一份礼物。

于是,他和600万粉丝合影。

他花了几天时间把家里所有的壁纸换成粉丝的ID,用全景相机拍了一张2000亿像素的照片。

视频发出后,粉丝们争相在照片中寻找自己的名字。

被动观看的粉丝,在何的视频里,也成了科技视频里的“探索者”。

3。金句频出,轰动效应一流

他最擅长的是用一句话准确概括一个产品。

“没有创新,没有突破,没有对手(iPad Air)。”

“没有短板,不妥协,不需要(iPad Pro)。”

这种金句在何的视频里比比皆是。

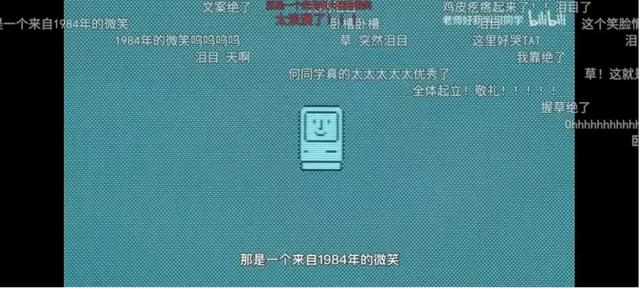

谈苹果的品牌发展,别人都在上市iPhone,而他1984年花10万买了一台Macintosh。

看似风马牛不相及,但在视频中,观众总能看到苹果40年的设计传统。

就连人们熟悉的Face ID图标也是“1984年的微笑”

最著名的是“out-of-the-loop”5G视频。

其他博主在科普5G,而他在说“5G只是快”。

但最后何先生还是回到了10年前,看着大众在3G时代唱衰4G,用另一种方式展望未来。

“我希望五年后看到这个视频的时候,我会发现速度其实是5G最无聊的应用。”

一句话,引发了2000万人的“鸡皮疙瘩”感同身受。

3何同学的成功秘诀,在于“说人话”

他火了之后,数字世界的很多“资深人物”一度鄙视他。他的视频太简单,不够深入。

不过,刀哥认为,自己其实是为科技媒体拓宽了道路。

在数码圈,一个逃不开的词就是“只是饭”。

国内稍微有影响力的评测媒体基本都和品牌方有合作,不会轻易说坏话。

但是如果你太用力,就会有王自如“哇,太棒了!”尴尬,失去来之不易的信誉。

所以很多博主在评测的时候就成了参数“复读机”,两边都不得罪。

结果就是圈内人自励,圈外人对技术一无所知。

他经常配合,却能让没有生命的产品变得有趣。

他从高中就开始看国内外的评测视频,甚至想放弃学业去考艺考学摄影。

但要想接地气,也是有门槛的。

第一个视频上传后,播放量只有6次。脸皮薄的同学何默默删了视频,继续学习。

直到这时,何老师才抓住了“说人话”的关键点:搭建“数字化试验场”,体验参数。

他视频中的很多widgets,比如告诉你手机退出的时钟,还有上面提到的一万行备忘录,观众都可以直接下载,为自己体验利弊。

这种“自我呈现”的细节不断积累,使得何老师的视频比任何文字都更有力量。

在评论家批评的时候,何先生现在有了自己的工作室,继续做视频。

更多讲述个人经历的博主也被观众发现,科技媒体重回百花齐放的时代。

如果作品真的要走出去,就不能用俯视的角度来看待观众。

结论:

在年轻人的心目中,“科技”的含义并不固定。

华为天才少年智眼中的技术,是可以自动驾驶的自行车,是可以缝葡萄的机械臂。

孩子Vita心目中的科技,就是让大家知道怎么写代码。

他所做的,是让原本“高端”的科技成果为更多人所知。

是技术,不是保密。

科技的乐趣不应该由任何人来定义。

本文作者| 田恒毅