核心:从带头搬迁、志愿服务到创办夜校、发展产业...全国人大代表、贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县新民社区党支部书记罗满腔热忱,全心全意为人民服务,与搬迁群众“撸起袖子加油干”,努力实现“搬得出、留得稳、富得流”。现在,新的更好的生活来到了罗颖和他们的身边。

中国全国人大全媒体记者8月4日在京报道:在2020年全国两会上,全国人大代表罗展示了自己带来的“唐娃娃”,立即引起关注。

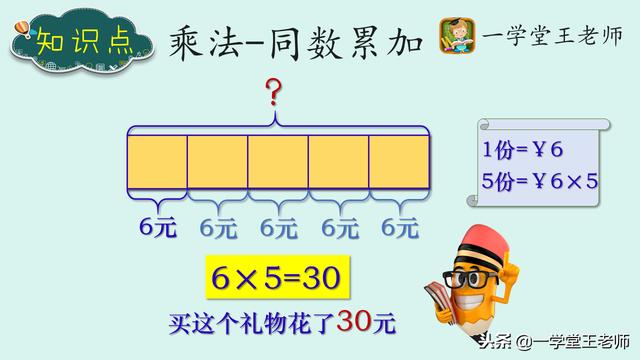

身着苗族、布依族传统服饰的唐娃娃,民族文化特色突出,是贵州省黔南州惠水县新民社区扶贫车间生产的“畅销产品”。“唐娃娃”背后,是搬迁群众在家门口实现了稳定就业。

易地扶贫搬迁是一种有效的脱贫手段,尤其是在生活条件较差的地区。

5年来,通过采取“搭便车”的政策,罗带领搬迁群众“撸起袖子加油干”,搬出了大山沟沟,搬进了楼房林立、上学、就医、工作、生活都很方便的新社区。

一切都是全新的。新的美好生活已经降临到罗颖和她们身上。

“幸福来得太突然了!”2020年6月28日,罗在接受中国全国人大全媒体记者采访时感慨地说,“党和国家实施精准扶贫政策,让千千万万个家庭脱贫。这是中国共产党坚持以人为本理念的生动实践,必将载入中华民族伟大复兴的光辉史册。"

带头动起来:动起来肯定比不动好。

位于贵州省马山、瑶山、月亮山“三座山”中的斗地村,是一个无水、不通、不通的“三不通”地带。

大山深处,土地贫瘠,地少人多,导致很多人生活困难,住房简陋,生计艰难。

该村所属的燕郊组是罗的故居。

“越穷的地方,长辈越希望孩子结婚生子。因为负担重,‘妻子弃家离夫’的悲剧时常发生。”他告诉记者,单亲孩子处处可怜,处处堪忧。

把穷人连根拔起,过上好日子,是村民们共同的愿望和梦想。

像其他人一样,罗渴望改变,并为之努力。1997年12月,罗选择了参军。经历了部队的成长磨砺,开阔了眼界,他退伍回家的第一个想法就是动员大家挖通道路。在自建的情况下,他们只挖了一公里多的路,由于劳动强度大,又有悬崖阻挡,不得不停工放弃。

2004年,带着沉重的家庭负担,罗和妻子去深圳打工。2008年,在了解了浙江义乌的水晶加工业后,他和12个村民创办了和谐水晶加工厂。2013年,他把生产设备运回家乡,决心带动村民就业,一起脱贫致富。不幸的是,由于原料储备和物流成本过高,水晶加工厂发展不尽如人意,最终破产。

创业失败,罗折腾了半天又回到了原点。“家还是那个漏风漏雨的家,房间还是那个‘风扫月亮’的家。”

就在罗和乡亲们努力摆脱贫困困惑的时候,一直牵挂着贫困群众的***总书记,深入贵州贫困地区调查研究,给大家带来了希望,也带来了一个个扎实的政策“大礼包”。

2015年6月,***总书记在贵州考察时强调,要把“一方水土养不活”的地方的贫困人口重新安置好。2015年11月,***总书记在中央扶贫开发工作会议上向全国发出了扶贫搬迁动员令。

随即,异地扶贫搬迁政策的“东风”传遍了全国贫困地区,也走进了斗底村。

代表罗在惠水县新民社区的新家门前展示搬迁前的旧居照片。摄影/新华社记者欧东曲

作为全国搬迁规模最大、任务最重的省份,贵州深入贯彻落实* * * *总书记关于贵州扶贫工作的一系列重要指示精神,全力推进异地扶贫搬迁,坚决打赢脱贫攻坚战。

2016年3月,惠水县委、县政府决定将燕郊组全组人迁出大山。

好消息传来,罗既高兴又担心。令人欣慰的是,他和村民们深深感受到了“党的政策像父亲的关怀一样亲切”;令人担忧的是,村里地位较高的老人不愿搬家。

动还是不动?不搬,就意味着留在山里生活,贫穷代代相传。

“动肯定比不动好。”因此,主动挨家挨户去了解罗的实际情况。原来老人们的顾虑一方面是大家都进城找不到工作怎么养家糊口;另一方面,如果你住在楼房里,你的风俗习惯会不会丧失,你能适应新的环境吗?

掌握情况后,罗和扶贫干部对症下药,先动员党员,再向地位更高、讲话更有效果的老年人宣讲政策。通过耐心细致的工作,全组村民的思想逐渐转变,从不愿意搬迁到主动搬迁。

2016年7月,斗底村燕郊组等58个村1109户4685名村民搬进惠水县田明安置点新民社区。

一代人的搬迁,几代人的幸福。当村民们搬进新家时,他们满脸笑容。

从志愿者到支部书记:既是群众的“贴心人”,又是社区的“好主人”。

作为一名党员、一名老兵,罗始终不忘初心、本色。

搬到新民社区时,罗主动写了一份申请书,交到县移民指挥部,表明了“请求加入扶贫工作组,做3个月志愿者”的态度。

2016年7月15日,罗加入了志愿者服务队。在担任志愿者期间,罗努力转移群众。久而久之,他和拆迁户打成一片。

2016年12月,惠水县委组织部决定批准新民社区党支部成立。在党委会上,大家一致推荐罗为党支部书记。

党组织和搬迁群众的高度信任,让罗更加感恩,也更加热爱自己的工作。“只要是搬迁群众的事,我会更加努力,随时解决!”

从走出大山到搬进新居,从农民到市民,搬迁群众的生活发生了翻天覆地的变化。

如何让大家更好更快的适应新环境新生活,是一个亟待解决的大问题。

问题无法回避,只能直接解决。罗充分发挥党员的先锋模范作用,带领社区干部上门走访,手把手教大家如何开关门、如何开关水电、如何摆放家具甚至如何冲厕所,让搬迁群众尽快熟悉新居、熟悉生活。

渐渐地,从最初帮助邻居,到参与社区管理,罗成了拆迁户的“贴心人”,成了社区的“好主人”。

办移民夜校:“不仅能搬出去,还得稳定有钱”

搬出大山不等于脱贫。

在罗看来,村民们要想摆脱贫困,过上幸福的生活,就必须努力工作。“不仅能搬出去,还必须稳定富裕。”

最大的问题是如何解决就业问题,让大家都有事情做,有稳定的收入。

为此,罗积极与企业联系,但收效甚微。一次,罗派35人到惠水经济开发区的一家企业面试。他一进门,企业负责人就对他说:“小罗,你带的人不是我不想要,而是因为问题多,不敢要。比如不守规矩,每三天请假一次;个人素质跟不上,连走路都要教;不讲卫生。手一捏,鼻子就会被甩到公司墙上。这样的员工让我们怎么接待?”

“话说,我真想哭!我没有哭。”罗何英向记者回忆道。

“搬出大山,我们有什么资源可用?有什么好处?”当拆迁户找不到合适的工作时,罗十分焦虑,常常彻夜不眠,反复自问。

琢磨了一下,解决问题的思路渐渐清晰了。"实际上,我们最大的资源和最大的优势是人."他萌发了批量培养大家的想法,他想把人力资源的劣势变成优势。

要上手,罗颖和社区干部马上准备好教室,给培训机构起了一个通俗易懂的名字——农民工技术技能培训夜校。

在第一个夜校开始之前,罗对学员们的受教育程度进行了一次调查。结果一出,极不理想。其中三分之一是初中以上学历,三分之一是小学学历,动手能力较好,其余都是文盲或半文盲,甚至连笔都不稳定。有人说:“我宁愿扛锄头也不去上学。”

正是不理想的结果,坚定了罗颖开办夜校进行技术技能培训的想法。“培训的目的是让搬迁群众增强思想认识,胸怀大志,增加信心;改正坏习惯,掌握一门技能;在搬迁社区找到归属感,引导群众在内心和民族文化中感动。”

为了增强分类训练的效果,罗把过去在部队学到的方法运用到训练中。比如保安培训班,他教大家要站军姿,严守纪律,整齐划一,服从命令,发挥团队作用。

汗水和努力没有白费,努力得到了回报。第一期培训班结束后,罗颖和38名符合条件的学员再次前往之前在经开区的企业进行面试。没想到38个人都被录用了。

随后,参加夜校培训的人越来越多。据统计,夜校针对就业形势较好的岗位开设培训课程,如电工、厨师、美容院等。累计培训人数超过5000人,成功推荐1856人到经开区企业工作,有效帮助搬迁群众提高谋生技能。

受益于夜校培训和就业,搬迁群众的生活越来越好。王华平于2016年搬进来,她的父母都快十几岁了。因为家境贫寒,他一直找不到对象。王华平整天无所事事,天天喝酒,等着拿低保混日子。后来经过移民夜校的培训,学会了电工技能,被推荐到就近的企业工作。一年下来,他的存款已经达到3万多元。现在,他工作很努力,打算多攒点钱,早日娶老婆回家。

与此同时,罗还在社区成立了移民服务公司,帮助123人找到了清洁和保安工作,128人走上了政府开发的公益性岗位。目前社区2815人全部就业,每户就业2人以上。

行业:“负责带领村民过上更好的生活”

产业扶贫是最直接有效的方式,也是增强贫困地区造血功能,帮助群众就地就业的长久之计。

为了巩固来之不易的搬迁成果,罗把目光投向了工业发展。在国家相关政策的支持下,他通过广州南沙区对口帮扶、县政府统筹、街道办事处集资等方式,筹集80万元在社区建起了扶贫车间。

罗代表(左)在惠水县新民社区扶贫车间与工人交谈。摄影/新华社记者欧东曲

目前小区里有两个作坊,其中一个专门做服装加工,模式比较成熟。另一个是“唐娃娃”作坊。

2019年底,新民社区与北京唐人坊文化发展有限公司合作,加工制作具有民族文化特色的“唐娃娃”。罗说:“斗底村过去是一个苗族和布依族混居的村庄,我想把少数民族文化带出去。‘唐娃娃’作为一个民族文化创意产业,可以让我们的社区留得住乡愁。”

在2020年全国两会上,罗介绍,“唐娃娃”以苗族、布依族特色起家,现已发展到覆盖56个少数民族。目前,“唐娃娃”在京唐卖得很好。今年,“唐娃娃”作坊已经接到了100万元的订单。

罗告诉记者,两个扶贫车间带动了500多人就业,其中80%是贫困户。目前服装车间员工月收入2500 ~ 6000元;由于“唐娃娃”的作坊还处于起步阶段,员工月收入1800 ~ 3000元。

就近发展产业,既能保证大家就业,又能让大家照顾好家人,大大提高了搬迁群众的幸福指数。对此,罗笑着说:“作为社区党支部书记,我有责任带领搬迁村民过上更好的生活。”

当选人大代表:为拆迁户多办实事,谋利益。

星光不问旅人,时间有回报。

2017年1月,由于人民的信任和支持,罗当选为惠水县人大代表。2017年2月,当选为黔南州人大代表。2018年3月当选全国人大代表。

当选全国人大代表后,罗的责任更大了,担子更重了。“代表来自群众,就要倾听群众的声音;回去代表群众,就是要和人民群众保持密切联系,以饱满的热情履行自己的职责,以人民群众的利益为根本出发点。”

履行代表职责,他更多的是为拆迁户办实事、谋利益。

2019年3月,罗在参加全国两会时,提出了“进一步加大异地扶贫搬迁配套设施投入”等建议。现在,他的建议得到了落实,社区设施也越来越完善。

为了确保建议的高质量,2019年,罗走访了贵州50多个扶贫搬迁社区。通过调研,他发现每个搬迁点都有自己的产业支撑,但也存在一些问题,比如扶贫车间规模小,产业化程度低。

履行人大代表职责,罗更多的是为拆迁户办实事、谋利益。(图片由罗提供)

对此,2020年全国两会上,他提出了《关于建立易地搬迁群众后续产业引导基金巩固脱贫效果的提案》,呼吁国家和有关方面推动扶贫产业发展,确保搬迁群众就近就业,让大家更有希望。

2020年是脱贫攻坚、实现全面建成小康社会目标的决战之年。罗非常坚定地说,决战脱贫、全面建设小康社会的伟大目标一定能够实现。“这是我们广大人民共同走向美好生活的新起点。”

(来源:中国人大网)