华为的动作就像浮出水面的冰山,让外界对水面下的虚拟现实更加好奇。

文|财经记者顾

编辑|谢

财经记者从多个独立渠道获悉,经过近半年的谈判,华为与大众在自动驾驶业务上的合作即将敲定。华为将向公众转让部分自动驾驶业务能力和团队,包括前自动驾驶业务线高管、智能驾驶产品部总监苏青在内的部分团队。

2021年11月,双方将以合资公司的形式在自动驾驶方面展开合作。“合资公司旨在作为供应商向大众集团提供解决方案。双方讨论的合作方式之一是大众出钱,成为合资公司的控股方。华为主要生产技术IP(知识产权)。”但这一说法当时被华为否认。

华为五年前就和大众有过接触。在此之前,华为自动驾驶产品线已有多位人士接受了HR的调动面试,接近此次合作的知情人士向《财经》记者表示,合作谈判已接近尾声,“人选已全部确定。”

《财经》记者就上述信息向华为官方求证,对方表示没有更多回应。

多位消息人士向《财经》记者表示,合作一波三折的主要原因是华为对大众最初报价的不满。

由于人事变动,这一消息在华为智能汽车解决方案BU(以下简称华为汽车BU)备受关注。事实上,整个2021年下半年,华为BU一直处于密集的人事调整中。

对于等待结果的员工来说,这是一段足够难熬的时光——剥离部分自动驾驶业务后,华为BU接下来会怎么做?原项目能否继续顺利推进?风起云涌的结构调整能告一段落吗?对于华为的决策者来说,在这个充满机遇和挑战的新领域不断调整姿态,是摆平既定战略的必由之路,每一步都需要更加小心。

华为对汽车行业的决心,从人员规模的扩大就可以看出来。目前华为仅自动驾驶相关业务就有2000人的团队。接近华为的招聘人员告诉《财经》记者,今年学校招生增加的几百个名额几乎都给了车步。

这符合一个公司全速进入新业务领域的标准动作。有人有对的人,才有想象力。

华为的汽车业务可以简单概括为“帮车企造好车”和“帮车企卖好车”——前者旨在为车企提供智能零部件,业务主要由华为BU承载,另一部分芯片业务由华为芯片部门海思提供支持,三电系统业务由华为数字能源公司提供支持。

基于这一战略规划,华为与车企的合作可以分为“浅层合作”和“深度合作”两种模式。

其中,浅层合作模式是提供软硬件全面合作,包括电驱动系统、电机控制器、HiCar等,作为软硬件和智能化整体解决方案提供商。这个模型比较规范,特点是快速。

深圳合作基于2020年11月推出的华为Inside全栈方案(以下简称HI模式)。华为为车企提供包括鸿蒙系统车机、自研车载计算芯片在内的一整套HI解决方案,并授权在车身上使用HI标识。合作车企主要有BAIC、长安、广汽。这种合作模式的优点是深度匹配开发,有利于释放更多的技术和能力,但缺点也很明显:慢、磨。

华为高管曾在多个场合表示,全栈不是华为Inside的唯一重点,而是双方的深度定制化合作。所以,HI mode合作车企不能太多。在这个过程中,华为不收开发费,根据订单大小和车企分成。

根据华为官方在今年12月21日生态合作论坛上公布的数字,目前,华为的合作伙伴已经超过300家。据《财经》记者了解,在这次“帮助车企造好车”的合作中,华为的订单机会大多在2025年之后,也就是说,只有在2025年之后,华为才能产生稳定的利润流。

另一方面,华为不惜投入研发资金。官方数据显示,2020年华为将在汽车相关的R&D上投资约5亿美元,今年这一数字将翻倍,超过10亿美元。

今年4月,华为汽车业务向外界展示的第一块肌肉是华为和BAIC合作的搭载华为自动驾驶方案的车型Extreme Fox的路试视频。时任智能驾驶产品部长的苏伟当时在接受采访时表示,在华为智能汽车BU中,自动驾驶的优先级绝对是第一,这后来被外界误解为华为在自动驾驶领域绝对是第一。

在封闭的汽车产业链中,你不知道什么动作会产生蝴蝶效应。财经记者独家获悉,官方高调宣布与极狐合作,确实给华为BU带来了一些麻烦,直接影响了华为与蔚来的关系。华为BU位于深圳和上海的测试车库。用于驾考的豪车有几千辆。早期主要有奥迪A6和蔚来ES8。李斌亲自批准了与华为的合作订单。除了低价向华为提供大量es8,他还开放了权限极高的数据接口。有知情人士透露,华为将蔚来汽车上实现的自动驾驶功能搬到了极速福克斯上,并推出。蔚来觉得自己给极狐做了嫁衣。

随后,蔚来主动终止了这一合作,给出的理由是担心法律风险。华为的路测换成了极狐。

有华为人士向《财经》记者透露,这个市场比华为汽车的BU团队想象的更复杂、更困难。今年年底按计划交付的1000辆北极狐订单,并没有使用宣传的L4自动驾驶能力。在华为内部,虽然公司已经发文鼓励员工购买Extreme Fox,但不止一位受访员工对《财经》表示,Extreme Fox有点贵,更大的意义在于打样。

今年夏天,在2021世界人工智能大会(WAIC)上,谈到特斯拉的自动驾驶事故时,苏伟表示,L5智能驾驶系统不可能长期实现,引入高水平的智能驾驶系统会增加交通事故的概率,最坏的情况下也就是撞死人。

不久,根据华为创始人任发布的任免通知,苏青被免去智能驾驶产品部门负责人职务。据华为称,苏轼在参加外部活动谈论自动驾驶技术和安全时,对特斯拉发表了不当言论。

苏青进入预备队集训,分配。这个任免也被认为是苏青为首的原自动驾驶团队边缘化的开始。

去年,华为轮值主席徐志军表示,将继续投资智能汽车解决方案BU,不考虑回报。

然而,外部环境的变化不再允许华为这样做。此前,时任BU总裁的王军曾表示,“(董事长)敢这么说,我不敢这么做。想看看几年后有什么商业回报。做产品,做行业,做企业,总要有看得见的ROI。”

华为被制裁已经进入第三年,压力溢出。两大营收的主要消费业务将近减半,运营商业务增长停滞。受海外地缘政治风险外溢和疫情影响,海外营收也一直低迷。曾经盈利的牛手机业务已经跌出国内前五,基本告别5G战场。

本案中,今年4月,时任消费者BG CEO、华为手机灵魂人物的余承东提出在华为线上线下渠道卖车,这也是前面提到的华为汽车业务的另一个组成部分,“帮助车企卖好车”。

卖车属于“华为智选”业务,以消费者BG为主,不属于汽车BU。目前与重庆车企Selis有深度合作的车型只有一款Selis SF5。

《财经》记者曾在之前的报道《余承东卖车,纠结与和解》中详细分析过华为卖车的逻辑:手机业务受阻后,华为需要汽车来弥补营收窟窿。余承东希望通过卖车保住华为的渠道资源。

在外界看来,为什么会选择名不见经传的车企赛勒斯是一个谜。赛勒斯母公司小康的一位战略人士对《财经》表示,赛勒斯比其他车企更积极(寻求华为的合作),赛勒斯拥有先进的制造能力。

财经记者独家获悉,虽然华为与赛勒斯早有接触,华为参与赛勒斯的工厂改造也有很长时间,但合作直到今年1月才敲定。塞勒斯并不是华为唯一想押注的目标。华为当时曾考虑过爱知汽车,主要是看中了爱知借助西门子建设的工业4.0智能制造生产线。这套生产设备可以使其产品出口德国免认证,从而获得更多国家的认可。

但由于种种因素,华为最终选择了赛勒斯。

今年12月,在没有现场图文和高调公关的情况下,赛勒斯悄悄发布了与华为合作的高端汽车品牌AITO(汽车加智能),并表示要与华为共建1000多家旗舰店和体验中心,提出了一个现在看来有点困难的口号:公司要在5年内成为全球新能源汽车TOP3品牌。

新车将于12月23日正式亮相。一位接近此次合作的内部人士对《财经》记者评价道,“可以理解为这款车完全是华为做的。”此外,双方都有一款稍大的SUV车型在规划中,预计明年春天亮相。

财经记者独家获悉,早前,余承东在华为消费者BG内部宣讲会上谈及汽车业务时,表示支持HI和Smart Choice两款车型。但是,在车步的内部会议上,他的态度有点倾向。“我感觉他更看重和赛勒斯的合作,HI模式是次要的。”

边洪林上任后,余承东在一次车购高层会议上表示,未来不排除车购和数字能源一样,剥离出来独立发展。

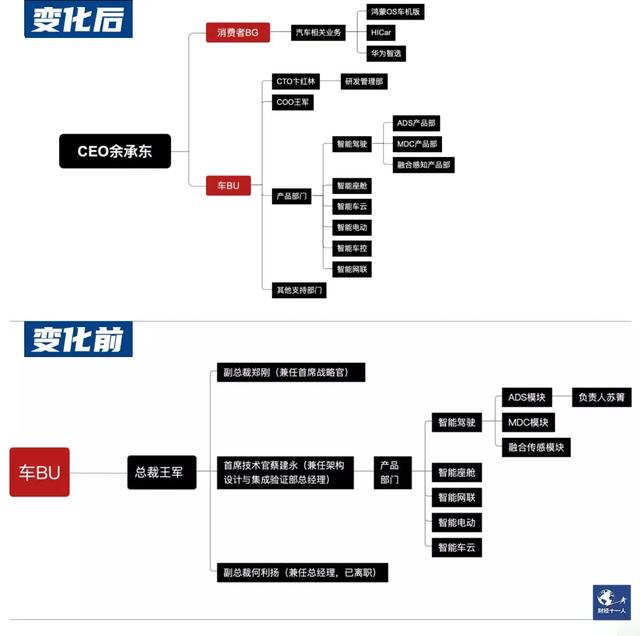

在过去的一年里,BU发生了三次重要的组织变革:今年5月,消费者BG CEO余承东开始担任智能汽车新解决方案BU的CEO,余承东开始逐渐主导华为汽车业务。

今年6月底,原华为消费者BU CTO边宏林调任BU CTO,原手机团队开始大规模涉足汽车业务。

今年第三季度,华为裁撤BU总裁一职,原总裁王军出任首席运营官(首席运营官),兼任智能驾驶产品线总裁。边洪林开始领导新的研发管理部门。

通俗的理解,在这个组织体系中,余承东是一级领导,王军和边宏林负责运营和研发,在这之下有具体的产品线,每个产品线都有自己的产品和销售人员。知情人士告诉《财经》记者,新增加的研发管理部门相当于横向管理所有产品线的R&D。

华为变革前后BU核心架构对比

在这个架构中,曾经高调的自动驾驶团队实际上撤退了。如果从更长远的角度来看华为BU的组织架构与一年前相比,有些变化是显而易见的:领导层权力更加集中,这意味着汽车销售业务的优先级上升;各产品线的R&D和销售相对分离,意味着结构更加成熟;原消费团队介入越深,意味着投放压力越大。

过去一年,余承东在BU的地位迅速上升,与其努力卖车有关。这种做法显然需要时间来证明。

根据该协会的数据,今年4-10月,塞勒斯SF5(包括那里的华为门店所有渠道)销量分别为129、204、1097、507、715、1117、1926台,总共不到6000台。根据Tencent.com的说法,余承东现在承受着巨大的内部压力。华为不再催促经销商改造店面卖车。

换句话说,无论是卖车还是造车,华为都要打硬仗。

有人认为华为现有的整车产品在市场上没有竞争力,是因为合作车企竞争力不够;因为车企对华为这个强大公司的嫉妒多于向往,华为拿到头部车企的大单会更加困难。

长安与华为合作的车型Aouita发布后,王军曾在接受媒体采访时表示,无论是HI车型还是华为智选车型,都摆脱了传统的供应商模式。

传统的汽车供应体系相当封闭,等级森严。为了分担风险,降低成本,主机厂有多个供应商作为“备胎”,有实力的主机厂有绝对的话语权。“汽车的利润依赖于这样一个残酷的供应规则”。

某自动驾驶公司高管对《财经》表示,新兴头部供应商更愿意强调自己是科技公司还是机器人公司的身份。汽车行业有自己的规则,有野心的菜鸟不愿意被这些规则束缚。

对于车企来说,这不是让他们舒服的方式。一位华为人士对《财经》记者坦言,“在合作中,华为经常挑战车企的需求。在他们看来,我们是在挑战他们的权威。”

事实上,华为涉足汽车领域远比外界想象的要早。一位咨询行业的高管对《财经》表示,2014年国内第一波新能源汽车兴起,华为已经开始向咨询公司寻求汽车商业规划的解决方案,但由于担心引起产业合作伙伴的反弹,并没有贸然进入。甚至很长一段时间,只有华为的车联网实验室专注于研发。当时有员工向《财经》记者回忆,当时并没有任何商业压力,华为被制裁后情况有所改变。

一位前华为高管对《财经》记者表示,华为目前对BU的战略选择,与其说是最优方案,不如说是各方妥协的结果。

华为要不平衡了。虽然对于华为能否造车有很多争论,但事实是,无法从供应链获得高端芯片是华为所有困难的根源。华为造车也可能遇到和手机一样的麻烦。

华为对《财经》表示,芯片是所有有进一步合作意向的车企都会问的核心问题,解决方案通常是高层之间直接沟通,并严格保密。

今年8月,美国向中国开放了一批汽车芯片。财经记者独家获悉,目前华为汽车业务最重要的芯片是MDC计算平台采用的Ascension,库存数量有限。华为准备了包括外置芯片在内的多种替代方案。但从长远来看,在库存芯片消耗完之前,获得产业链的可控性,仍然是华为最重要的命题。

“需要资本回报”、“需要标杆产品”、“需要开拓市场”是大家在采访中提到华为公开合作的共同原因。目前由于掌握的信息有限,我们没有办法判断这种合作模式会对华为未来在汽车市场的发展产生什么深远的影响。

进入一个新的行业,无论是新势力还是老巨头,风险和机遇总是相伴而生。根据内外实际情况调整姿势是必要的,也是平衡的。如果追溯华为的历史,在之前的困难时期,华为甚至有过出售部分业务来支撑核心业务的先例。

2020年11月25日,任亲自发文,重申华为三年内不造车。现在是三分之一多一点的时间。

种种迹象表明,华为正在加快步伐。在东莞和苏州,华为开始大力投资与汽车相关的制造和测试场地。他们就像浮出水面的冰山,让外界对水面下的空虚和现实更加好奇。相应的,华为的硬仗才刚刚开始。

一位员工向《财经》记者感慨,“我们相信公司可以做好(汽车)业务,但做的人一定不是我们集团的。”

作者是《财经》记者。