面对“APP付费送货”,不知如何降本增效?在本文中,笔者将与大家分享如何从0-1构建APP的投放和推广流程体系的经验。同时涉及到判断数据异常、分析原因及相关对策的方法论,以达到低成本、高质量的工作目标。推荐相关领域和感兴趣的童鞋读书学习~

在这几年做产品的过程中,我经历了一段有趣的工作经历。经历了从一无所知“APP付费投放”到从0-1建立APP的上线推广流程体系。获客单价降低了1.6倍,投入服务的新用户次日留存率也提升到了自然新渠道的1.4倍!

在这个过程中,发现对投放数据的分析尤为重要,也是“降本增效”的关键!即能否用更少的钱带来更高质量的用户?所以这篇文章总结和分享了我从不知所措到理清工作思路,再到获得业务成果的工作经验,希望对当时和我一样的朋友有所帮助。

一、找准外投关键指标不能花最少的钱,带来更高质量的用户。所以有两个关键指标:获客单价和获客质量。

1.获得客户的单价

也就是要花多少钱才能得到你想要的用户。这里需要注意的是,需要根据投放的目的来确认你想要什么用户。

以我的APP付费投放为例:投放的目的是获取新用户,也就是让新用户使用APP,那么我的客户定义为首次使用APP的用户,即激活新用户,之前下载过或者下载了但没有打开APP的用户不算在内。

那么获客单价等于配送消费金额/激活新用户数。

2.客户质量

也就是如果你得到了用户,他提供的价值是什么?不同类型的app有不同的衡量方法,比如留存、付费、活跃度等。最后,将通过这些关键指标来衡量用户的质量,通过与这些用户因交付而产生的价值ROI进行对比,计算出客户消费的成本。

二、如何辨别数据异常在较长的交付周期内,需要密切关注上述关键指标和相关指标。但如果看个别数据值没有意义,感觉不到是正常还是异常,就必须对比整体数据,寻找差异,主要通过以下方法。

1.在时间维度上,通常采用同比和环比两种方法。

比如本周获客成本15元/人,上周10元,环比增长50%,说明是异常数据。那为什么还在涨?

这个时候对比去年同期,发现去年这个时候也增长了48%,之后又回落到正常。但去年分析认为,当月刚好赶上618促销,电商广告力度大,竞价激烈,导致其他品类获客成本上升。知道这个情况,对这个数据的异常有什么想法吗?

2.在维度和指标上,分为横向比率法和纵向比率法。

(1)横向比率

指的是同一个维度层面,分析比较不同维度成员的各个指标分布情况,也就是分析广告数据在各个维度上是如何分布的。

比如投放消费在不同渠道的分布,是否符合投放要求,哪个渠道转化率最高,用户质量最好等等。

(2)纵向比率

是指同一维度成员的同一指标级别,比较不同时间维度的趋势。趋势是基于时间维度的数据趋势。

通过趋势可以看到广告中各数据值的整体趋势、数据波动、变化范围,找出异常点(异常点不同于普通数据,可能是好的数据发展,也可能是坏的数据发展)。

三、如何分析异常原因并优化发现了数据异常,需要进一步探究异常产生的原因并进行优化。数据投放常用的分析方法是细分和归因。

1.细分

即细分发现异常数据后,需要找出与该指标相关的其他指标进行拆解分析。

比如一天的效果数据比前一天差。原因是什么?

需要进一步细分不同维度,找出原因,数据变质是哪个渠道?哪个小时的数据变差了?哪一组人的成绩数据越来越差?还是因为一个投放策略的调整导致效果数据变差?

细分是为了更合理的对比,不同细分类别对比得出的数据更客观公正。

比如A媒体的转化效果比B媒体好并不代表A媒体比B媒体好。可能会发现某个媒体中某个人群的效果不佳拉低了整体的转化效果水平,可以考虑通过筛选这个人群进行优化调整,或者进一步分析这个人群的哪些细分维度造成了转化效果不佳,通过层层细分进行维度关联,从而挖掘出优化的空空间。

细分主要从以下几个角度进行。

2.属性

广告界有句名言,“我知道广告费浪费了一半,但我不知道浪费的是哪一半”。原因是无法衡量广告流量带来的转化效果。

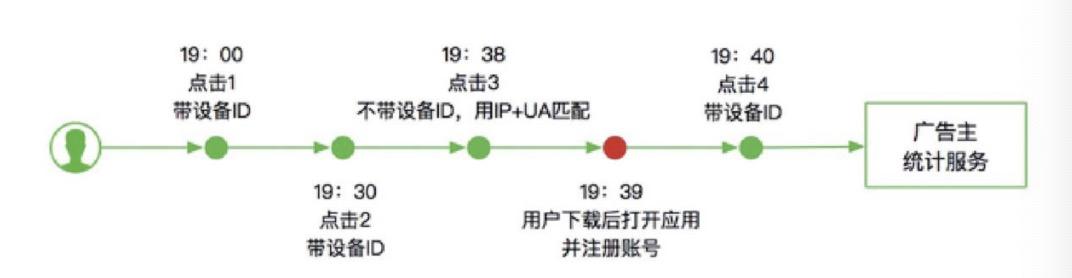

在投放过程中,广告主往往不知道“钱去哪儿了?”如上图,在最后的转型中,转型应该归于哪一步?这涉及到归因。

归因是指通过数据观察发现数据之间的规律性或因果关系,并在此基础上推断原因并加以验证。通常可以通过建立归因模型来分析广告的效果。归因模型(Attribution model)是指一种能够追溯过去某段时间内不同渠道、不同想法或不同内容对用户转化贡献的评估方法。

(1)归因模型

常见的归因模式分类有:最后转化归因模式、平均分布归因模式、时间衰减归因模式、价值加权归因模式和习惯归因模式。

虽然每种归因模式都有各自的优缺点,但在使用时,只要选择的模式符合业务场景,各渠道公平公正,毕竟所有参与过转化过程的渠道都能给用户带来一定的影响。

(2)归属方法

归因方法是将这些“原因”事件与转化结果联系起来。常见的归因主要包括以下几种:

示例:

如果归因是基于最后一次转化,如果忽略设备ID,广告主会将下载归因于点击3;如果设备ID一定要匹配,广博和高柱会把下载归结为click 2。

以上是我这段时间在付费投放工作中的数据分析总结:首先要快速“找出外呼投放工作的关键指标”,然后通过多项对比找出核心指标及其相关指标的异常情况,再通过细分、归因等方法找出异常原因并进行优化,从而达到能否花更少的钱,带来更高质量的用户!

本文由@以利亚原创,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。