据说群主也是官员。在他的一亩三分地上,看谁不顺眼,就抬脚踹出去,没得商量。近日,来自山东青岛平度的刘律师有话要说。

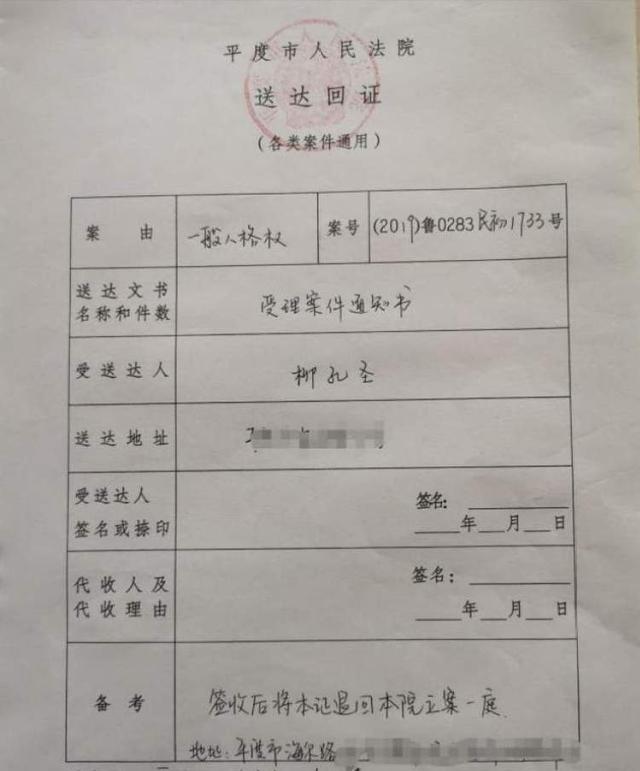

今年1月23日,他被一个名为“诉讼服务团”的团体除名,内心并不平静。他以权益受损为由,将管理群的法官告上法庭,要求群主将他拉回群内,赔礼道歉,并支付精神损失费1万元。平度法院已受理此案,起因是“一般人格权”。然而,上海的许多律师对此并不认同,认为刘律师做得有点过分。

“诉讼服务群”是公共资源吗?

刘胜说,这个名为“诉讼服务群”的群是法院法官和法院工作人员为联系律师、交流案件信息而建的,属于法院的公共资源。群主的行为是把法院的公共资源当成个人领域,把应该为人民服务的公权力当成自己的私权力,把服务对象当成管理对象,剥夺了他作为律师接受公共服务的权利,严重损害了他在公众面前的名誉。

问题是,这个群体是否属于公共资源,具有公共属性?

上海长江律师事务所周毅律师认为,这个群体是否属于“公共资源”,取决于群体组建的目的和吸引人群的方式,是针对特定群体还是不特定的公众。周毅认为,像这样的团体,如果是针对特定人群的,应该属于私权领域。如果没有标明向不特定公众开放,就不能认定为公共资源。

上海叶辉律师事务所唐志坚律师也表示,

这个工作组不是法院的公共资源。与经过认证的微信微信官方账号或微博不同,它是完全对公众开放的,针对的是不特定人群,所有的公众都可以前来查看、留言、评论,因此具有公共资源的属性。这个群体是不同的。因为加入这个群体,是一个特定的对象。而且只有加入这个群,才能一起讨论问题,一起聊天。所以这个群体既不是法院的公共资源,也不是公共场所。

主人“踢”人是否损害他人名誉?

那么,群主将刘移出群是否侵权?是否损害了刘律师的名誉?

周毅说,我国《侵权责任法》关于民事权利的规定:

本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身和财产权益。"

其中,侵害名誉权有一个特点,必须是公开损害他人名誉。退群行为不符合这个特征。

孔律师表示,其诉讼的法律依据是基于自然人的一般人格权。

什么是“人格权”?周易说,一般人格权是指自然人享有的一般人格利益,概括了人格平等、人格独立、人格自由、人格尊严的全部内容,并由此产生和规定了具体人格权的基本权利。刘律师被撤群,其人格权是否被侵犯?周毅律师表示,由于目前没有起诉状,我们需要看起诉状中对事实和理由的陈述。

“群主”和“群众”之间存在合同关系吗?

一般情况下,群主可以随意行使“踢”人的权利吗?

周毅律师表示,“群主”和“群众”的权利义务受法律管辖。2017年10月8日起施行的《互联网群组信息服务管理条例》明确规定,群主与群成员之间存在民事法律关系,法律没有明文禁止也可以这样做。业主与成员之间的权利义务应当根据“意思自治原则”(指当事人在不违反法律和公共利益等的前提下,自主设定民事法律关系的内容和形式,)在不违反法律法规的前提下。

对于特定群体而言,如果没有书面约定,各方的权利义务应以口头或习惯(约定俗成)方式确认,不能简单等同于合同的法律关系。

唐志坚律师表示,微信群是一个人际交往的交流社区,群主只是把大家聚集在一起交流或者娱乐的“领导”,更不用说他有多大的权力。群主拉一个人进群,不存在,建立合同关系,把一个人移出群,也不侵权。