编辑导语:移动互联网的快速发展对人们的生活产生了巨大的影响,人们接收信息的媒介也发生了一定的演变——微信逐渐成为主流的社交应用,短信的地位似乎逐渐被削弱。现在,人们使用短信的高频场景有哪些?还有谁在用短信?

2013年初,一位网友在知乎上提出了一个问题:微信真的能逐渐取代传统短信吗?还是只是市场的一部分?

这位网友贴出的一组数据显示,在刚刚过去的2013年春节,68.1%的人通过短信发送拜年短信,其次是11.1%的微信和4.1%的飞信。

有人认为,短信是最基础的服务,也是最稳定的短信沟通方式,人们不可能把沟通中的所有人都加为微信好友。

更多的人持肯定态度。他们认为短信的替代是必然趋势,在移动互联网的大浪面前毫无抵抗力。在他们眼里,电信运营商不应该执着于已经奄奄一息的业务,而应该顺应潮流。

2015年,一位网友在这个话题下给出了自己的答案:两年过去了,现在看来,除了验证码和通知,我手机里的短信基本都被微信取代了。

这位网友遇到的情况,现在已经成为常态。用户普遍不再使用短信功能进行交流,但收到的短信数量并没有减少。

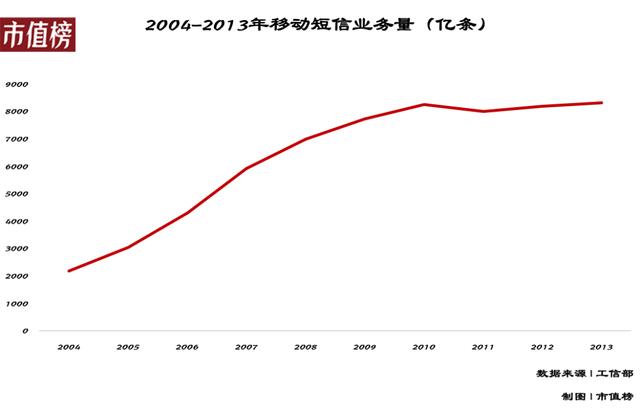

用户普遍不再使用短信交流,但收到的短信数量并没有减少——与十年前相比,中国移动短信年业务量增加了1万亿条。

谁还在发短信?

一、谁在用短信?目前通过互联网搜索关于“短信”的话题并不多。在为数不多的话题中,大致有两种讨论:

一种是有人在问:你还发短信吗?你还用短信聊天吗?答案基本都是否定的。另一类大多吐槽目前收到的各种营销短信和垃圾短信。

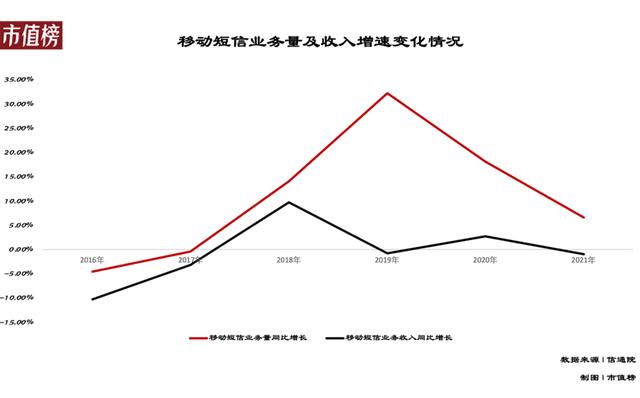

人们越来越不愿意发短信,我们可以从一组数据中得出明确的结论:

数字反映的事实是真实而残酷的,短信的没落也在以递进的方式上演着:

从2010年开始,越来越多的用户不再使用短信,这种影响在2014年才真正凸显出来,于是短信业务连续几年保持负增长。

但我们也看到,2018年,短信业务出现了短期反弹。这项业务是如何发展起来的?

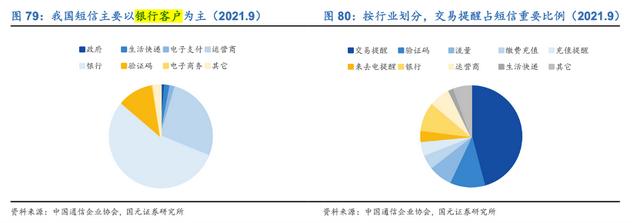

原因还得从2016年说起。今年6月底,网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,明确要求移动互联网应用程序按照“后台实名、前台自愿”的原则,基于手机号码等真实身份信息对注册用户进行身份认证。

由于手机的电话卡属于实名制登记,App运营商往往会选择通过短信验证码来识别用户的真实身份。短信验证码可广泛应用于新用户注册、登录验证、支付验证、密码修改或找回、个人信息修改等场景。

也是在那几年,国内的商业环境也在发生一轮变化。短视频、直播、社区团购、在线教育、本地生活等业态都面临着更加激烈的竞争。这带来了更多的app,也为短信提供了更多的应用场景。

除了用于认证,行业应用短信也塑造了短信新的增量。比如物流、出行空、家校互通、餐饮、会员通知、售后服务等。

换句话说,2018年以后短信数量越来越多,不是用户点对点发送,而是以企业为主,短信的构成结构发生了变化。

现在,企业短信占整体短信的比例已经超过95%。即使手机短信在企业端获得了量的增长,但手机短信仅占中国电信业收入的3%左右。

短信行业目前面临的另一个难题是,当短信成为企业营销的重要营销渠道时,营销短信乱象频发,很多用户不堪重负。

常见的情况是,用户会在不知情的情况下收到某公司或某活动的短信,但无法根据索引“回复TD”退订。

二、黄金年代:短信拯救互联网别看现在短信没落了。20年前,它曾是中国互联网的救世主。

2001年,纳斯达克泡沫破裂,第一批在资本市场注册的互联网公司迅速入冬。新浪股价一度跌至1.06美元低点,搜狐和网易更惨。他们的股价一度只有60美分和53美分。

相比资本市场的不确定性,更不确定的是互联网概念火热,但是进入这股洪流的人还没有决定怎么赚钱。QQ的注册用户已经到了1亿大关,但马还不知道,能否通过这1亿用户把商业模式贯穿起来。

好在他们很快就迎来了翻身的好机会:电信增值业务。

1999年,日本电信运营商NTT DoCoMo推出了名为“i-mode”的增值服务。它与一些内容提供商合作,为客户提供各种有价值的内容,如漫画、游戏、图片下载、听音乐等。NTT DoCoMo代替内容提供商收费,然后在他们之间划分利润,从而形成了电话服务以外的无限增值服务。

腾讯和刚从中国电信分离出来的中国移动同时注意到了这家公司。

腾讯和深圳联通于2000年5月推出了一项名为“移动新生活”的推广计划。QQ用户在自己的联通手机上注册一个QQ号码,就可以通过短信平台发送消息,实现手机和电脑的实时信息交换。

紧接着,中国移动全面复制“i-mode”模式,正式推出移动互联网业务品牌“移动梦网”,面向社会招募电信增值服务合作伙伴,并规定15: 85分配收入,增值服务商赚大分成。

中国移动的尝试大获成功。2001年,中国移动发送的短信数量激增16倍,达到159亿条,随后在2002年增至793亿条。此时中国短信数量占全球短信数量的三分之一。

到2001年底,腾讯凭借短信增值服务获得了1000万元的净利润。在此之前,它一直在亏损。网易在2002年第二季度出现亏损,短信、下载铃声和图片为其贡献了1500万元的收入,占总收入的40%。

再来看中国移动。自2002年以来,借助短信业务,其数据业务收入已达87.4亿元,同比增长143%,占集团当年收入的6.8%。

未来几年,短信业务持续增长,中国移动数据业务带来的收入占比也在逐年增加。

当短信业务不经意间成长为暴利业务,运营商不再愿意放弃这块肥肉,开始调整规则,收缩力量。

先是2004年12月,中国移动将与腾讯的短信收入分成比例从15: 85调整为50: 50。2006年,中国移动推出了一款旨在取代QQ的即时通讯工具:飞信。

中国移动甚至对腾讯提出了两个强制性要求。第一,手机QQ要和飞信业务合并,否则QQ会被排除在移动梦网之外;第二,QQ系统需要和飞信互联。

事后看来,飞信并没有对QQ构成真正的威胁。腾讯后来用超级QQ和手机QQ回击。

到这个时候,短信服务已经完成了它的使命。2007年,苹果发布了第一款iPhone。两年后,乔布斯的弟子张煌将在中国推出首款国产智能手机魅族M8。

随着智能手机时代的到来,传统短信迎来了它的衰落。

三、谁打败了短信?先明确一点:短信失败指的是用户点对点短信。在中国互联网的历史上,有两个重要的节点,加速了点对点短信服务的衰落。

第一个节点是2010年左右。

一是2008年底,3G开始正式商用;然后,2010年10月,一个叫Kik的社交软件登录了Apple Store。基于手机通讯录,可以直接与本地通讯录中的联系人建立联系,并在此基础上实现免费短信聊天。Kik只用了15天就吸引了100万用户。

小米的雷军和腾讯的张小龙同时注意到了这个软件。12月10日和次年1月21日,分别发布了基于Kik产品理念的米聊和微信。

微信短时间内赢得了战争,让腾讯走出了微博战败的阴霾——2011年11月,在一次宴会上,马说,“微博的战争结束了。”

基于本地通讯录的社交软件微信,在以下几点对短信的影响最大:

第一,免费。用户不需要像过去一样支付单条短信或包月短信的费用,而是支付手机流量的费用。用户可以在有限的手机流量套餐内无限聊天。

其次,方便。当所有熟人的社交可以集中在一个软件里,聊天的运营成本就变低了。

便利性的另一个提升体现在,在当时的点对点短信交流中,图片分享体验还是比较差的非主流,而微信在1.2版本中迅速转向图片分享。张小龙认为,移动互联网时代必然是一个图片为王的时代,人们不忍心在有限的载体上进行深度阅读,但图片的消费会达到空之前的水平。

第三,更适合智能手机时代,所以更容易规模化。

2010年后,智能手机正在加速取代功能机。短信作为功能机时代的基础功能,很容易被更时尚、更便捷的即时通讯应用取代。

当然,我们也看到点对点短信的失败不是一蹴而就的,而是一个渐进的过程。这背后的原因,一方面是前期流量费贵,网络服务不稳定;另一方面,智能手机也在逐渐渗透。

也就是说,当这两个问题解决后,点对点短信加速衰落将是板上钉钉的事情。

这一刻很快就会到来。

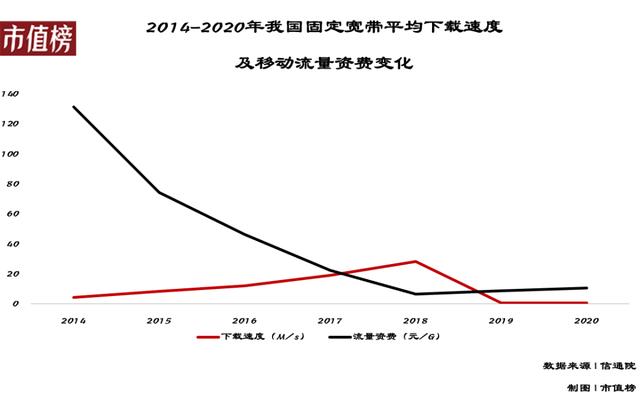

2015年4月,丁磊在参加国务院组织的经济形势座谈会时反映了一个问题:“流量费很贵,1G要70块钱。”前年,马云曾公开抱怨移动网速,声称移动4G网络“令人恼火”。

据媒体报道,当时国内用户1G流量平均收费131.3元。有的用户睡觉前忘记关手机流量。结果他们一夜之间用了6 G,欠了1800块钱。

就在丁磊反映问题后不久,通信行业一场轰轰烈烈的“提速降费”拉开序幕,三大运营商以“光进铜出”的方式领衔,在提升网络稳定性和流量资费方面实现了一升一降。

根据信息通信研究院的数据,到2015年,移动数据流量的平均资费已经从上一年的131.3元下降到74.1元,而中国固定宽带的平均下载速度已经从上一年的4.25M/s上升到8.34m/s。

此时,点对点短信已经无法应对层出不穷的移动应用。

运营商在短信业务上的失败,也是因为他们在微信等OTT产品的冲击下,没有及时转身。

2006年,中国移动推出飞信,是其最好的机会。飞信的用户总数在2013年达到了4亿,但是已经呈现出下降的趋势。

原因是直到2012年,飞信才正式开放非移动用户注册。当时中国移动更多的是着眼于如何与中国联通和中国电信竞争,却给了微信一个绝佳的成长机会。

即使后来开放了三大运营商,但不同运营商的用户在使用飞信时仍然需要付费,自然难以对抗更加开放的微信。

四、结语人类对效率的追求是无止境的。

农耕时代,聪明的祖先会用双手创造有用的工具,提高生产效率;工业时代,基于科技的进步,人们对自然资源的利用效率得到了颠覆性的提高,造出了轮船、飞机、汽车。

然而,工业时代最具变革性的效率飞跃发生在最近几十年,首先是互联网,其次是移动互联网,它理顺了一切,重建了人与人、人与信息、人与商品之间的互动。

在这场效率革命中,新事物取代旧事物的时间间隔正以肉眼可见的速度变得越来越短。

于是故事不断上演:一个起初释放无限想象力的产品或服务,会在短时间内被更有想象力的东西取代。

在过去的二十年里,短信的失败就是这样一个故事。

从发展的意义上说,不是不好,而是已经不适合这个时代了。

参考资料:

[1]《互联网学习史,今日知道系列1:二十年流量增长之路》,郭进证券

[2]《福鑫业绩持续释放,开创服务号商业新模式》,第一证券公司。

[3]飞信欲被中国移动“抛弃”,活跃度下降超两成,腾讯科技

[4]《三大运营商PK简史》,立方情报局。

[5]腾讯传记1998-2016,吴晓波

[6]十五年的沸腾,开始了。

作者:张泽瑞;编辑:赵玉安;微信官方账号:市值榜(ID: shizhibang 2021)

本文由@市值榜原创发布,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。