近日,共享充电宝知名企业深圳街电科技有限公司(以下简称“街电”)一名员工向南都记者爆料称,街电账目不透明,导致商家分成和销售人员提成减少。万一收入损失,销售人员还需要自掏腰包补贴商家,否则机器会被查封。

街道坚决否认。街电公司公关人士向南都记者回应称,街电公司合法经营,符合国家规定,不存在这个问题。

虽然双方各执一词,但在营销费用等成本暴涨的情况下,共享充电宝行业的盈利压力与日俱增却是不争的事实。目前行业已经进入寡头竞争阶段,但盈利模式依然单一,主要依靠充电设备的租金收入,商户占比越来越大。同时,广告和流量的变现能力依然较弱,几乎不是行业第二增长曲线,长期造血能力堪忧。

商人的分裂页。

商家自测:

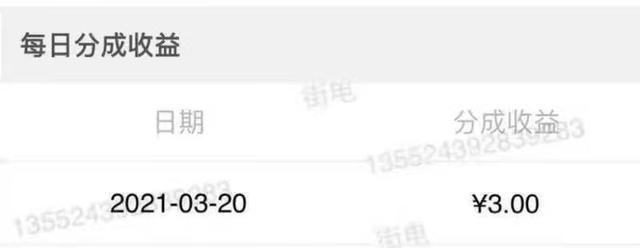

付款到6元,分成3元,金额不符

街电成立于2015年。街电作为最早进入共享充电领域的企业之一,拥有相对优质的核心渠道资源。不久前,“街电”与共享充电宝另一知名品牌“搜电充电”正式宣布合并,双方将共同组建一家全新的集团公司。

街道员工张明(化名)说:“今年3月,有商户向我反映公司账目不透明。比如用户花了10块钱,账目却只显示六七块钱。”

他提供了两张某商家在系统后台抓拍的截图:一张是商家作为用户支付的金额6元,另一张是商家实际收到的3元。“这个商人是用我的名字签的。按照约定,商家要收60%的分成,也就是3.6元,而不是3元。”

据张明介绍,商家是无意中发现的。“商家看不到特定用户的支付界面,也就是说,用户使用充电宝后付了多少钱,商家是看不到的。但是有一天,这个商家用充电宝给手机充电。当晚他在后台看当天的营收金额,就觉得不对劲。他自己测试了一下,发现账实不符。”

他补充说,后来陆续有商家反映这个问题,要求公司补足减少的份额,否则就查封充电宝机。“我们每个月都有增加入驻商户充电宝机器数量的任务,所以我只能自掏腰包补贴商户,否则机器会被公司扣留罚款。”

作为用户,实际支付金额界面。

街电否认“销售人员出钱补贴”[S2/]

针对账号问题,街电公关人士向南都记者回应称,街电合法经营,符合国家规定,不存在账号问题。“有几个原因可能导致上述情况。一是用户使用优惠卡或优惠券租用充电宝,实际支付金额与应付金额存在差异。第二,实际成本是扣除相关税费后的净收益。此外,还可能存在用户的非商家订单费用被确认与商家的使用费一起支付的情况。”

来文方认为,上述解释不合理。以张明拍摄的图片为例:“那张图片中,商家实际收到的是3元钱,没有使用优惠卡或优惠券。另外,如果扣了税,为什么不提前通知商家和员工?”

上述街道电工进一步解释,目前根据爆料人给出的图片,我们无法判断具体情况。“我们无法根据以上图片判断订单的关联性和商家的相关情况,所有规则遵循双方签订合同时的相关约定。”

该人士称,用户付费的图片和商家分成的图片属于两个不同的系统,因此无法提供高度相关的图片。

街道有没有收到商户的上述诉求?是有销售人员自己掏钱补贴商家,还是商家扣机,销售人员被公司处罚?

上述街道电工回应称,不存在这些情况。“涉及商户问题的公司有专门的部门和正规的流程帮助解决,处理方式严格按照与商户签订的合同执行。”

[行业观察]

盈利模式单一是共享充电宝行业发展的制约因素

对错,虽然没有定论,但共享充电宝企业的收入模式备受外界关注。

近年来,共享经济席卷全国,共享充电宝是其中比较成功的领域之一。2017年,是共享充电宝之年,各路资本纷纷投来青睐。大部分共享充电宝一出来就采取烧钱的模式。用户租前一小时免费,之后每小时收费1-2元。一天的上限是10元。当时共享充电宝行业忙着投入大量资金生产设备,争夺积分,市场为大部分用户提供免费服务,收益远远小于成本。

在资本的加持下,共享充电宝行业迅速进入快车道。2018年,共享充电宝电路进入寡头竞争阶段,市场逐渐成熟,行业基于租金收入的营收模式基本确定。2018年下半年以来,街电等头部玩家陆续宣布盈利。

如今,虽然以单车共享为代表的共享概念项目已经风光不再,但共享充电宝依然充满活力,在后疫情时代迎来了行业复苏的春天。

然而,单一的盈利模式是共享充电宝行业发展的制约因素。共享充电宝企业最主要的收入仍然是设备租赁收入,广告和引流占比相对较低。其中,直营企业最为重要。

直营模式,企业与商家达成合作铺设充电柜,企业直接管理充电宝和机柜。在代理模式下,企业将设备卖给代理商,充电宝和机柜由代理商管理运营。

直销模式是国内共享充电宝行业的主流模式。怪兽充电、来电科技等行业龙头企业主要采用这种模式,本次事件的主角街电也是如此。

代理企业可以通过设备销售减轻经营中的现金流压力,而直营企业仍然受制于设备租赁收入。

共享充电宝的企业议价能力降低

财务压力可能会继续攀升

那么,直营企业的设备租赁收益有多高呢?和商家博弈能拿多少?

按照张明的理解,共享充电宝行业直营模式的企业,要把租金收入的相当一部分分给商户:“每个商户的分成比例不一样,一般是40%-60%。有些商家不想分成,可能觉得收益很低,所以无所谓。”

约斯特Forsullivan和透宝研究所联合发布的研究报告也显示,商家一般可以拿走设备租赁收入的一半左右。“由于市场过度竞争,共享充电宝企业议价能力下降,份额比例逐渐降低。目前企业平均股比只有45%-50%。”

报告还显示,在直销模式下,企业的划分并不固定,收益分配方式一般根据场景而定,不同的企业收益分配方式之间也存在差异。但是代理模式的比例更低,大概在10%-20%左右。

对于充电设备租赁收入这块“蛋糕”,商家们也在试图瓜分更大的一块。张明介绍:“一些营收高的商户,比如KTV或者网吧,营收甚至达到了80%。因为竞争大,你不给他们高提成,你就签不了单,你公司的充电宝机也进不了商家。”

再加上进场费、推费等营销成本的增加,共享充电宝企业净利润下滑已经不是什么新鲜事了。目前市场仍处于追涨阶段。随着客户的竞争,企业的资金压力可能会继续攀升。

[专家意见]

随着共享充电宝企业持续盈利

线下商家和代理商可能会提出更高的要求

综合开发研究院(中国深圳)新经济研究所执行所长曹忠雄告诉南都记者:“经过长时间的调整,目前共享充电宝行业的市场格局相对稳定,大企业的盈利能力相对有保障。企业的利润和资金压力更多来自市场扩张和资金压力。”

他补充道:“未来,行业的竞争态势仍然不会发生颠覆性的变化,但为了获得更多的客户,企业的运营成本将继续上升,这对共享充电宝的企业来说将是一大压力。随着共享充电宝企业不断盈利,线下商家和代理商在成本方面可能会提出更高的要求。企业需要发展线上、线下、流量变现等收入渠道。当然,作为共享经济,企业也需要发掘新的利润增长点。”

南都记者王玉峰撰写[/s2/]