人民网-人民日报

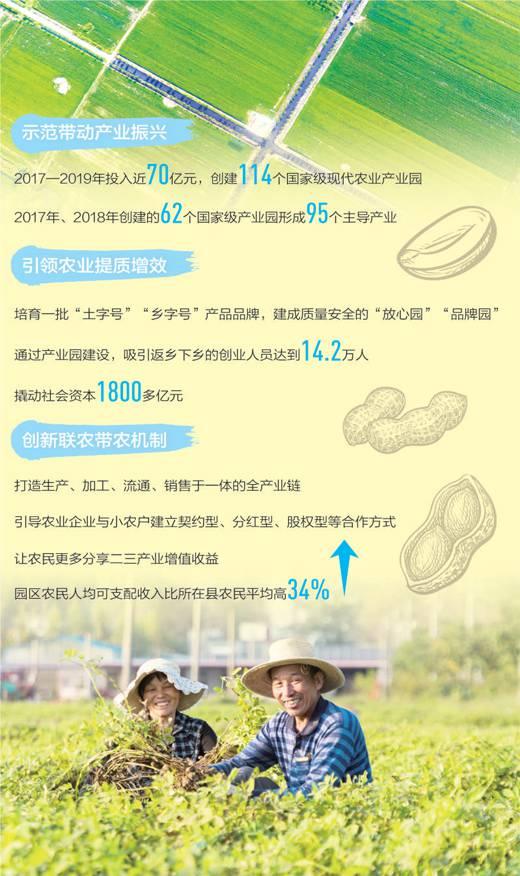

正阳县熊寨镇农民在地里拉花生。

高万宝胡瑞琦摄影报道

“过了这道门,就是正阳了!”司机话音刚落,窗外闪过一道景观门。中间的展板形似一颗大花生,上面写着“首批国家现代农业产业园”的字样。左右柱子上的对联十分醒目:“世界花生看中国,中国花生看正阳”。

说到花生,可谓家喻户晓。一颗靠谱的花生怎么会有这么响亮的名字?一组数据打消了记者的疑虑:正阳花生种植面积170万亩,年产量50多万吨,20多年来一直是“全国花生种植第一大县”。如今,已有30多家企业入驻正阳,深加工产业集群的形成,不仅让花生不再只卖“原味名”,也让原本是废弃物的花生苗、花生壳变成了几千元一吨的俏货。

这颗小小的花生是如何一步步升值的,正阳的花生产业又是如何搭上优质快车的,随记者一起探访。

标准化是增加价值的第一步。

走进富寨乡张寨村的花生田,新收获的花生整齐地一排排排列着,一片片花生田看上去就像一幅巨大的写意画。村民李鹤林正在检查今年的收成。“今年是大旱,但我种的品种产量还不错,价格也还不错。”说到这里,李鹤林感到十分轻松。

做了一辈子花生的李鹤林,最近几年开始帮种植合作社。如今合作社的花生田有2000多亩!“以前想都没想过!”我开始了和李鹤林记者的日常对话:种花生是个苦差事——种的时候挖地,一个个弯腰把花生点好,收割的时候还要完成挖、放、拍、抖、落等一系列动作,哪怕年轻的小伙子们连干两天都干不了!

现在一切都在改变。70万亩花生地里,从种植、收割、摘果到脱壳、花生挑选等都有帮手。-播种和铺膜机、收获和采摘机、线性筛选机、花生脱壳机...16万多台花生机大显身手,使花生收获期从原来的45天缩短到一周左右。全程机械化不仅大大降低了花生种植的劳动强度,而且种植成本也便宜了很多。李鹤林说:“过去请人收花生,一亩地没有300块钱。现在一亩地花个30块钱就够了。”

种植花生很容易,但如何把好花生卖个好价钱成了李鹤林的新课题。

"标准化是增加价值的第一步."李鹤林的合伙人、邦农种业有限公司董事长杨展说,好花生卖不出好价钱,与市场上大多数花生“蓬头垢面”有关——形状大小不一,清洁度差,夹杂着裂果、烂芽、残果。“统一品种、统一管理、统一技术、统一回收,严把农产品质量关,以订单带动示范种植。”

优良的品种为工业打下坚实的基础。在正阳,一提到中国工程院院士张,人们就称他为“花生院士”。他培育的豫花7号、豫花14号等早熟品种,使正阳乃至黄淮海地区的小麦、花生种植成为可能。元杂9102种植面积超过100万亩,高油酸花生新品种“豫花37号”也在不断扩大。农村正阳花生抽样检测结果显示,农药残留、重金属含量、黄曲霉毒素污染等指标均达到国家绿色产品标准。

不是,李鹤林2000亩地种了“玉华37号”。“卖一斤多的普通花生,一亩地的收入能多七八百元。”李鹤林拿出手机,神秘地给我看了一张照片:在一片开满黄花的地里,他正和一个穿着白大褂的老人蹲在花生丛中,谈笑风生!原来,不久前,张院士带着团队来到基地,帮他把脉花生生长情况。

原来支离破碎的田地也被一块块的示范田所取代。李鹤林的办公室现在配备了一套智能农业设备。摄像机安装在野外,在房间里点点鼠标就能掌握野外的一举一动。他指着屏幕上起伏的花生丛介绍,平地种花生,排水不畅,烂果多,质量差。我该怎么办?张院士的建议,培土种植!离平地的高度是13厘米。干旱时沿沟灌溉,防止土壤板结;涝的时候容易排水,防止田间积水。如今,全县花生起垄种植面积已达80%以上。

“去年一亩地打了700多斤。就这点增长,今年亩产800斤都打不过!”李鹤林说:“去年,山东省的专家来过,他们对我们的产量和质量感到惊讶。他们必须带一些种子回去进行研究。”言语中带着自豪。

助力技术花生转化,深度延伸产业链。

为了提高花生的价值,除了种植,还必须注重加工。

李鹤林带领记者来到汇丰粮油公司。这是万邦合作社的加工基地。拔花生,剥壳,变成花生。倒入坑中,通过电梯进入生产线,根据人头的具体重量进行筛选,最后包装。

“别看只是初加工,花生价值的增长就是从这里开始的。”公司负责人艾振奎一边走着生产线一边介绍:“脱壳,一斤花生从2.8元涨到4元;分等级,70-80 mm的大花生是六颗51斤,四颗30-40 mm的是一斤多。连破‘半米’都能做成花生。”

资料显示,前几年正阳花生有2/3通过脱壳、分拣、初加工进入市场,农民收入的60%也来自花生。而花生变成花生,还停留在“原字号”阶段,丰年依然很难卖出去。

如何解决这个问题?正阳县委书记刘艳丽坦言,“170万亩的规模是正阳花生产业的优势。然而,要实现这一传统行业的高质量发展,仅靠规模优势是远远不够的。当务之急是紧盯市场需求,运用现代技术,改变生产和组织方式,提高产品附加值,保持产业深化升级。”她抓了一把沾着泥的花生说:“直接卖的话最多几毛钱一斤。如果加工成零食,一小袋在超市能卖两三块钱。这是十倍的利润,十倍的附加值!”

延伸产业链从引进龙头企业开始。正阳县花生办负责人梁英说,全县170万亩花生通过农产品地理标志认证后,吸引了很多深加工企业。不仅君乐宝、鲁花两家知名大企业落户正阳,以花生油、休闲食品、花生饮料、花生蛋白、花生保健食品为主的30多家深加工企业也落户该县。现代农业产业园正在逐步形成花生产业集群。

这给初加工企业带来了更多的商机。“脱壳、分拣后,花生将被运送到深加工企业,继续增值之旅。”前不久,艾振魁跟着产业链找生意。他不仅联系食品厂和油厂向他们供货,还与鲁花有联系。现在地里的花生还没熟就被提前预定了。

走进正阳鲁花公司,一阵浓烈的油香味扑鼻而来。企业安监员陆健向记者展示了一款新产品“高油酸花生油”,油酸含量大于75%。70 ml的油瓶看起来很小,但市场价高达每瓶80元,是普通花生油价格的4倍。正阳花生研究所所长回宇说,“为什么贵?你的营养价值高。”。“油酸含量与橄榄油相当,在高温烹饪中不会被破坏,符合人们健康饮食的饮食需求。”

除了变成食用油,正阳的花生深加工产业链还向满足个性化需求的休闲食品方向延伸。“正阳花生颗粒饱满,口感好,蛋白质丰富,适合加工花生食品。”华政集团副总经理顾春杰介绍,跟着市场走,不能画瓢,只有不断创新才能立于不败之地。提升品质,创新改造农产品是努力的方向。现在华政推出了8大系列40多种花生小吃,包括烘焙、油炸、醋泡等多种口味。这些产品很受市场欢迎。

“农产品在市场上能走多远,取决于科技的‘腿’有多长。”中国农业科学院农产品加工研究所副所长王强表示,加工链条短、附加值高的深加工产品品种少、数量少是制约花生产业健康发展的瓶颈问题,问题的有效解决离不开科技的支撑。

目前,在正阳,高科技含量的花生蛋白等深加工产品也正在成为花生产业链延伸的对象。王强说,以低温压榨得到的花生饼为例,可以用来生产低残油、低变性的花生蛋白粉,在此基础上还可以开发健康食品。几经改造,附加值比花生饼高近2倍。

废物循环利用,花生的价值是“吃干榨净”

“麻屋子,红窗帘,白胖子住的地方。”这个谜语很多人都很熟悉。你知道吗,在今天的正阳,不仅“白胖子”(花生仁)通过深加工身价倍增,而且成了宝。连麻屋(花生壳)、红帘(花生红)都成了“甜饼”。

“花生遍地是宝,大部分讲的都是花生果实的利用。别忘了还有一半的价值可供开发。”回宇说,170万亩花生产生的秸秆量与花生果实基本相当,每年约52万吨。同时,花生壳总产量也要16万吨。

依托花生秸秆,天润农业公司董事长曾昭军成立了“花生秧银行”——群众凭“花生秧存折”可随时存入秸秆、提取现金,还可兑换化肥、湖羊等。存款时间长,还有“利息”。

救那么多花生秧有什么用?曾昭君说,花生秧含有丰富的粗蛋白、粗脂肪和碳水化合物,是优质的饲草资源。以前花生秧扔了,没人要。现在粗加工后一吨能卖600多元,造粒后一吨能达到1500多元。如果做成配合饲料,价格可以达到每吨3000元。

“花生秧也是一个大产业。按照正阳花生秸秆一年的存量,每年可产肉羊上百万只。”曾昭君说,目前该县每年出口秸秆45万多吨。如果把这些饲料留下来发展牛羊养殖,通过循环农业,收益还是可以翻倍的。

走进新天地草业,山一样的料是由花生壳和花生秧压缩而成的新产品。小指粗细,看起来像干电池。不起眼,但都是浓缩精华。我用铲子铲了一小堆,差点动不了!“可食用的饲料,不可食用的生物质颗粒,没什么不好的!”新天地草业董事长蒋金峰说。

“普通饲料相当于压缩饼干,高端饲料相当于营养饼干,混合了玉米、豆粕等浓缩原料。”蒋金峰介绍,前不久,有一家养鹅企业,要拿100多吨的特种营养素。连南京国际马场的百万赛马都吃他的产品,一口气订了2000吨。

数据显示,目前正阳县已建成1200多个花生牧场,有天润农业、新天地草业等资源综合利用企业50多家。

记者发现,观念更新快的企业会充满活力。只有转变观念才有出路,否则,即使身在宝山,也难以识宝。夕照道:“花生壳不起眼,当柴烧作用不大。它们通常被当作废物倾倒。可以焚烧掩埋,会造成环境污染。在其他地方,是令人头疼的农业浪费!”

但是在正阳,花生壳不仅被做成饲料,还被做成蘑菇!余晖带领记者来到县食用菌合作社。合作社的技术员刘文豪拿着一个菌袋展示,其中近三分之一是由发酵的花生壳制成的。“这是一石三鸟。”刘文豪说:“一是将花生壳碾成渣,混入锯末,可降低菌袋破损率;二是更经济环保,每年可节约成本10万元以上;第三,香菇产量高,味道美。花生香菇成了合作社的新招牌。”

为了增加收益,花生“另一半”的资源利用率还是很大的。如果能做到物尽其用,变废为宝,产品价格后面的一两个零就不是问题了。

八个人电子商务有限公司专注于“红窗帘”的健康功能。利用花生红衣开发了红茶、红酱、红胶囊等新产品。普通花生茶一斤40元,高档茶几百元。公司还申请了花生壳枕头的国家发明专利。该公司负责人董岩表示,类似产品在海外售价四五百元,他们也计划在国外供应。

一二三产业融合发展,产业做大做强。

来到正阳,不一定非要去花生田。走在街上可以发现很多“花生元素”——花生公园,花生大道...花生公园躺着的“大花生”是展厅,中央的雕塑是双手捧着的花生。连垃圾桶都做成站立的“小花生”。

去年以来,已有150多批专家和游客来正阳参观考察花生产业。为了给游客提供更好的旅游体验,正阳的许多餐馆都开发了用花生制作的特色菜肴-过桥花生排骨,花生牛舌酥,绿色生鱼片,莲花花生包子...据说县里专门开发了200多种花生制作的山珍海味,形成了具有地方特色的宴席,努力打造“花生山珍之乡”。

花生产业继续深化升级。其实在陆地之外可以做的事情很多。沿着这个思路,正阳的花生产业正在走向立体化。

去年9月7日,“正阳花生”上市。全国2000多家花生企业的报价,正阳“说了算”。渤海正阳花生交易中心通过检测标准的建立,实现了2万多吨的交易,省去中间环节,直达消费企业。交易中心里,长长的桌子上摆着一排排各式各样的花生衍生品。副总裁程功介绍,这几乎是全县所有产品的集合,多达96种,都是平台上花生超市的线上销售。

“花生世界”是正阳新地花生集团打造的一、二、三产业一体化项目,占地7平方公里。集团董事长李光海介绍,第一个生产叫“花生田园守望”,包括5万亩花生种植基地;第二部制作名为“花生梦工厂”,生产全系列花生产品;第三个制作名为“花生主题公园”,实现了会展文化、休闲度假、花生游乐等多种业态的融合。“让花生生产加工成为休闲旅游的一部分,开拓新的市场,拓展新的价值增长空。”

从小到大,小华也成了贫困户脱贫致富的“金豆豆”。

王大塘村是个贫困村,现在有了新的希望——村里大部分土地流转到了花生大世界。“土地流转出去统一种植,我成了工薪阶层,年收入增加了2万多元。”村里的贫困户魏昱说,村里很多人在家工作,采摘和分拣花生,照顾家人,赚取工资。

依托花生产业,正阳县86个贫困村于2018年底全部脱贫。农民人均纯收入从2011年的5250元增加到去年的11600元,年均增长10%。

在参观花生世界时,每位游客都会喝一种特殊的茶——由花生叶、海棠叶、枸杞等混合制成的方便袋泡茶。并在低温下研磨它们。开水冲泡,琥珀色泽鲜艳喜人。喝一口,茶香从舌尖渗出到喉咙。品茶的人络绎不绝。尝过之后,很多人会顺手拿几包来纪念,销量不错。

“这种方便茶包是适应市场的需求而开发的,保留了原料的特性,用这种天然的味道让人记住……”梁莹放下茶杯,问记者,“你说我们正阳的花生产业从小到大,从大到强,赢得了市场认可。不就像这个茶包吗?”