文/一个只想赚钱的妖王。043号

「搜不到答案的百度」前几天,朋友在跟我诉苦。他说之前“内部的事我从来不找百度,外部的事我也从来不找Google”,现在好了。出了事,百度半天也没找到想要的答案。

以前遇到问题,只要发个求助帖,“热心人”就会过来进行专业的解释。现在的情况是长时间没人管,或者是外行没想法,或者是刷屏广告。

他的意思是,不知道从什么时候开始,这条“求知之路”开始走不通了。是因为人们不想在网络上有“奉献精神”和无私吗?现在互联网的开放性和普及性比以前发达多了,大数据本来就是一个“知我所想,急我所能及”的AI算法。那为什么人们会被这种“找不到答案”所困扰呢?

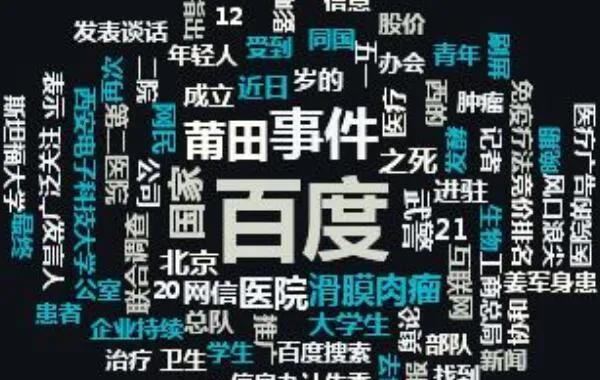

只是他的意思,我首先想到的是“魏则西事件”。因为患有滑膜肉瘤,所以遇到了这个问题,于是求助百度寻找解决办法。

这真的让他找到了办法。百度搜到了武警北京第二医院的生物免疫疗法,但在这家医院治疗过程中因病情延误死亡。事后,百度推广和“莆田系”医院被曝光,成为全国关注的焦点。

也就是你搜索到的“答案”其实是别人的商业推广和软文,这就是真相。

这是你在百度等很多媒体平台搜索问题都找不到答案的主要原因。

「服务于商家的大数据算法」魏则西事件后,国家也出台了商家商业推广的相关政策。商业广告应当明示“广告”等风险字样,不得误导消费者或者进行虚假宣传。

大家都会说大数据算法,认为它与人们的生活息息相关,但我觉得这里有一个误区,大多数人会认为算法是为人服务的。

诚然,算法是为人服务的,它服务的是哪一类人值得商榷,也就是掌握算法的媒体平台,只要他的动机是商业行为,就说明算法是为商家服务的。

既然是商业活动,必然有利益需求,所以带着问题去搜索,“答案”就会有偏差。如果固执是唯一的客观答案,那是我自己的主观臆想,只是我自己的一厢情愿。

也就是说,你可以骂媒体平台收“黑钱”,赚“不义之财”。这些只能是道德谴责,但商业行为从来不受道德约束,只能用法律法规来规范。

所以一味用道德制高点指责媒体平台本身思想不成熟。只有客观地看待事物存在的真相,才能批判地看待“答案”。

以前一直在想有什么副业能给我带来收益,就是会留在新媒体行业,网络写作,影视剪辑,去搜索。

算法真的很聪明,很懂我。它给我推荐了很多相关内容和广告。小白视频剪辑课程培训、5天写作人才计划、写作实现课程等广告不断出现在推送内容中。几乎所有推给我的广告都是这些,算法好像在告诉我,这是你副业的唯一选择,也只有靠这个才能发财。

曾几何时,我也很注重“理财”的内容。有一段时间,我下载了一个“资金盘”的APP。于是乎,当年推的所有app都类似于“资金盘”。

“算法推荐”的本质原来是“精准收割”,这估计是商家花大价钱把广告业务转移到网络的主要因素。

与其大海捞针,不如科学摆放,精准收割。

「被算法包围的精准营销」“被算法包围”是客观事实。只有认识到这一点,我们才能更成熟地看待这些“答案”和“需求”。

“答案”是商家希望我们看到的答案,会有偏差,“答案”会变得主观狭隘。

“需求”可能是经过包装的,但它只是提供了一种可能,并不代表我们就能实现。

比如我下载那些“资助”的app,听他们胡说八道,让我能过上好日子,把钱投进去。

不用说,结果肯定是浪费钱。跟平台谈道德是你的一厢情愿。

我当时做的就是推一个就举报一个。真的不想让那么多不懂事的人上当受骗。后一个平台通过类比自动减少了传输。可能算法认为这些内容让我反感,所以迭代了个人喜好。

对于商家来说,依靠算法是为了“精准营销”,让他们可以更快的把自己的产品推送给有需求的客户,解决自己产品滞销的缺点。对于商家来说,算法更方便,少走弯路,更简单直接,减去了以前大海捞针的传统营销模式。

在这里,我们可以直观地理解,只要你是用户,你的身份就是“营销的对象”,也就是“答案”和“需求”被包装,就会主观狭隘,只有批判地看待,才能避免“魏则西事件”的重演,成为商业收割的对象。

「大数据算法下如何做到认知突围」在大数据算法下,内容推荐是基于个人喜好的。在这里,他只能用你浏览的内容和内容的停留时长来确定你的兴趣点。当然,这里的算法并不能完全代替人的思维。

美国网飞(纳斯达克NFLX)网飞公司,简称网飞,是一家采用会员制的流媒体播放平台。他们不惜重金优化自己的推荐机制,就是同类型的推荐,就是AI不能替你思考,但是它有强大的数据库,我们可以找到像你一样看电影的用户,他们看过什么内容的电影。只要有足够的“样本”,数据库就会更加完善,这样个人行为。

现在的媒体平台都借鉴这种推荐算法,为我们推送内容,设置我们的内容偏好。我觉得这里有一个很大的弊端是,如果长期这样做,我们很容易丧失思考能力。

比如同类型的内容,只能增加我们内容的深度,却很少触及内容的广度,这就是弊端的一种表现。每个人都是独立的个体,所以我还是认为群体的喜好不能代表个人的喜好。有同有异,当时是不对等的。

只有意识到这个弊端的存在,才能迭代自己,而不是成为算法机制下的傀儡,被精准收割。即认知上,我们得到的“答案”和“需求”是有限的,这是切入点。

所以,逻辑上,我们要有批判性思维,从众会把我们引入“乌合之众”的陷阱。