图源网络,侵必删

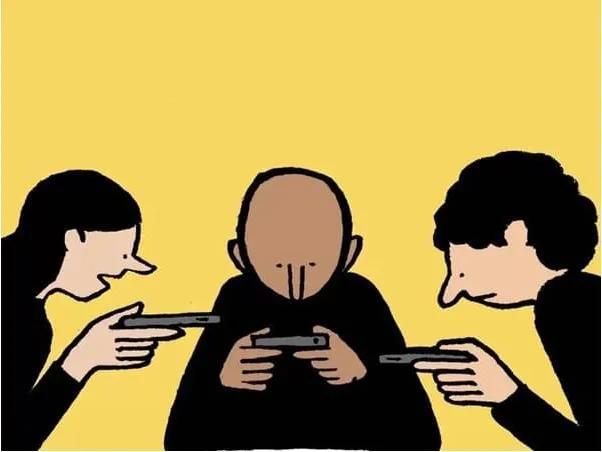

日常一问:你有“手机综合症”吗?症状就是对手机的依赖度很高,只要“人机分离”就浑身不得劲儿。想想自己出门没带手机的怂样儿,你就能心领神会。

不可否认,手机的确是一项伟大的发明。我们拿着这个仅比手掌大一点的神奇工具,就能与远在千里之外的亲朋好友视频、通话,就能知晓全球各地正在发生的大事,就能躺在沙发上购物、外卖、刷剧,这样看起来,手机简直就是个魔法黑科技一般的存在。

在技术乐观派看来,这当然是一件好事,典型代表是传播学界“大神”麦克卢汉。手机的存在,最大程度上方便了我们的生活,而且运用手机这种电子媒介,也降低了信息和知识的传播门槛,何乐而不为?

但在法兰克福学派还有麦克卢汉的徒弟尼尔·波兹曼这样的技术黑眼中,手机这种产物出现之后,只会让大家变得又懒又笨。这样的场景是不是很熟悉?我们坐在沙发上对着屏幕傻笑,感觉肚子有点饿了就点个外卖,顺手再百度一下刚才弹幕里说的那个词是什么意思。整个过程一气呵成,不带一丝思考。

一个工具的诞生,不仅让人类更方便,也会不可逆转地改变人类的认知结构。这句话其实就是在说,如果你手里有一把锤子,那么你看到什么都想去敲一下;如果你手里有一把扳手,那么你看见什么都想去拧一下。这个说法还有一个高大上的名字,叫做“结构冲击”,就是大神麦克卢汉提出来的。

在那个没有手机、电脑、阅读器之类的电子产品的年代里,人们单单依靠阅读纸质书籍就能获得许多快乐,那一行行白纸黑字,不知怎么的,就能在脑海中幻化出各种精彩的画面。这大概就是给想象留白的乐趣。但后来手机、电脑引发的一系列视听媒介的崛起,把“白纸黑字”用一场场视听盛宴展现在我们面前,让我们不用想象,就能快速地获取各种知识。这就是一种结构冲击,而冲击掉的,是想象留白带给我们的乐趣和思考能力。

让我们再回到手机综合症的问题,现在你是不是也意识到,我们过分依赖手机,其实不是一种病,只是我们经历了结构冲击之后的认知结构改变。新的认知习惯告诉我们,所有事情通过手机都能解决。于是我们深信不疑地点点头。更有甚者扬言,“只要有网络和足够的电量,给我一部手机我就能在荒岛上活下去。”

说了这么多,并不是想让你拒绝使用手机,面对如此优秀的人类智慧结晶,岂有弃之不用的道理?想悄悄告诉你的是,手机只是一个技术工具,我们可以使用它,但最好不要被它操控,毕竟真正能让我们在荒岛上活下去的,是我们会思考的大脑。