图片@视觉中国

文|科技新知识

日光之下无新事。互联网医疗在中国发展了近20年,一直处于崩溃、重塑、再崩溃的循环中。与零售、餐饮、旅游等其他被互联网重塑的行业不同,医疗被互联网重塑的程度一度停留在表面。

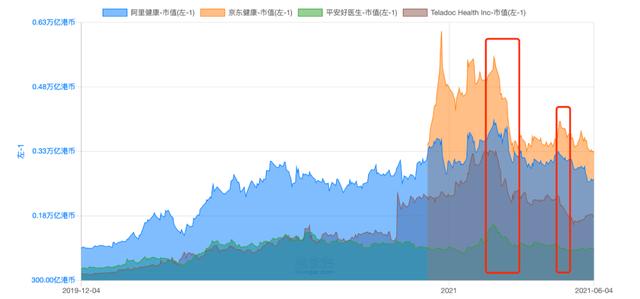

近年来,外界对这个赛道有一个认知,几乎所有的互联网医疗平台都没有彻底解决医疗资源的不平衡。以行业内几家规模较大的企业为例。收入高度依赖医药电商的阿里健康、京东健康、平安好医生,更像是“卖药”而不是“看病”。

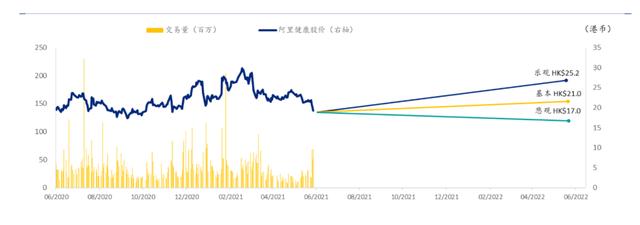

5月25日晚间,阿里健康发布2021财年年报后,股价连续三天下跌,整体跌幅达10.4%。目前市场似乎仍沉浸在悲观情绪中。去年3月,朱接替原CEO沈涤凡,执掌阿里健康后,除了医药电商业务,医疗健康服务业务在企业内部的地位逐渐凸显。

对于市值超过2600亿港元的阿里健康来说,大象转身的命运只有两种。充其量,拨开资本迷雾,找到第二条增长曲线;最糟糕的情况是,我们过去引以为豪的组织架构和运作流程,在转型期间无法被手臂带动,反而成为羁绊,转型中途出了事。

另外,考虑到国内环境从医学到医学的转变,可能会面临外界条件的先天不足。很多因素都成为阿里健康两条腿走路的障碍。

今年4月,微医控股正式向港交所提交招股申请。招股书中,微医的业务主要是医疗服务和健康维护服务。然而,2018-2020年间,没有实现盈利,亏损成了微医摘不掉的帽子。除了微医,国内其他专注于医疗服务的公司,如医联体、好大夫在线等,也面临着盈利的问题。

不同于市场上的其他玩家,阿里健康依托阿里系的流量和生态,在医疗服务的布局上更具优势。“互联网医疗”这个称号是否名副其实,阿里健康的转型更具代表性。

01互联网医疗被资本绑架

阿里健康发布财报后,二级市场上演三连跌,着实让不少投资者震惊。业绩低于市场预期,被认为是股价下跌的主要原因。

普银国际研究报告显示,阿里健康2021财年营收155亿元,低于市场预期7%,毛利率23.3%,与去年持平。全年净利润为人民币3.4亿元,低于市场预期24%。调整后的净利润为6.3亿元人民币,比市场预期低13%。另一方面,相对于京东健康2020年193.8亿元的总收入,阿里在健康领域的领先地位并不保证。

从2018财年开始,阿里健康收入增速逐年下滑。拆分业务方面,2021财年,自营医药业务和医药电商平台业务收入占比分别为85%和11%,占比超过95%。因此,阿里健康的营收增速主要与医药业务增速逐年下滑有关。

单看医疗健康服务,2021财年主要由消费医疗服务、互联网医疗服务和其他服务合并而成。报告期内,该业务收入为2.84亿元。本财年医疗健康服务收入从2020财年的同比增长80.2%下降至12.4%。

自朱上任以来,阿里健康动作频频。去年8月,阿里健康宣布将通过配售融资约100亿港元。公告显示,100亿港元募资中约80%至90%将用于发展医疗健康产品及医疗健康服务的全渠道业务。同年9月,阿里健康App正式更名为“医鹿”,App界面突出医疗服务。

这两个动作凸显了朱对“医学”的关注。但阿里健康从“药”到“药”的转型并不乐观。不过,除了医疗健康服务收入的失速,目前阿里健康在“医疗”方面的布局更多的是“信息服务”,旨在消除信息不对称。像医药电商的流量玩法,通过流量带动后续医疗服务,并没有过多切入医疗本身。“药”和“药”的双失速是阿里健康股价下跌的一大元凶。

二级市场对阿里健康这样有实力的玩家没有耐心,赛道其他玩家的处境更加艰难。

众所周知,疫情推动了互联网医疗的快速普及和增长。安信证券的研究表明,作为疫情催化的结果,“互联网+医疗健康”的深度发展提前了3-5年。对在线医疗服务需求的增长推动了资本市场。年内,除了买卖通和微医向港交所主板提交上市申请外,据业内人士透露,元欣科技和丁香园均有今年底或明年初在港股上市的计划。

但资本逐利是天然的,一些互联网医疗公司为了上市不惜裁员出成绩。据新浪科技报道,2021年春节期间,医联从3000人逐步裁员至2000人,目前团队规模仍在缩减中。互联网医疗创业者小何告诉《科技新知》,“疫情得到控制后,目前阶段可能是互联网医疗平台短期内最好的上市窗口,投资人等不及了,想套现。”

目前资本对互联网医疗的热情正在消散。今年3月初以来,阿里健康、平安好医生、京东健康、美股医疗股Teladoc的市值都有不同程度的下跌,互联网医疗可能正处于退潮期。

基于医疗服务的互联网平台不同于医药电商。公司的出发点或多或少是为了改变医疗资源不对等的问题。然而,在资本约束下,公司将被迫更加关注利润水平。基于此,“医疗”部分更难实现。

2015年5月,在“2015互联网+医疗投资峰会”上,时任阿里健康副总裁的马丽表示,“通过互联网和大数据技术,提高医疗行业的效率和服务质量,而不仅仅是在淘宝上卖药。”时代变了。今年4月,在第五届未来医疗100强大会上,朱说,“看看我们今年的‘医疗’部分。”并观察后效。

02谁是“嫁衣”?

2015年11月,在那场被媒体反复提及的辩论中,春雨医生创始人张锐和北京大学人民医院院长王珊进行了一场多达18次打断对方的公开对话,双方都站在自己的立场上谈论互联网医疗。

对话一开始,王珊首先明确表示“我们一直在一个战壕里。”在王珊看来,张睿的互联网医疗和他早在2006年就布局的医疗信息化是一回事。然而,王善的观点立即遭到了张锐的攻击。张锐列举了三个“不同”,将移动医疗和以公立医院为代表的传统医疗划分为两种完全不同的医疗业态,也让对话略显火药味十足。

2011年7月,张锐、李光辉和曾博一共同创办了余纯博士。媒体出身的张锐更擅长制造话题。在公司成立的最初几年,依靠“颠覆医疗”的口号,余纯医生连续获得了两轮融资。令人痛心的是,2016年10月5日,张锐因突发心肌梗塞去世,享年44岁。张锐去世后,受邀出任春雨CEO的张琨在入职后不久就提出,春雨要从“颠覆医疗”转变为“拥抱医疗”。

无论是“颠覆医疗”还是“拥抱医疗”,归根结底,他们争夺的是谁是互联网医疗的经营主体?“业界一直在讨论到底是“互联网加工业”,还是“工业+互联网”。现在我的结论是“互联网加工业。”“产业+互联网”本质上并没有改变原有的商业逻辑,而是利用互联网技术提高了产业效率。”在接受采访时,朱这样对说。

国家卫健委卫生发展研究中心医疗保障研究室主任顾对此有不同的答案。“现实中,互联网医疗对传统医疗卫生服务体系的冲击相对有限。”

事实上,在就医初期,2000年,好大夫、杏林、丁香园、金叶天盛等平台。,作为第一波切入互联网医疗的企业,有一个共同的特点,就是以服务医生为主。丁香园早期的业务包括医药公司的人才招聘、耗材订购、学术推广等,都是围绕医生社区的B端业务,几乎不涉及患者。

另外,以王珊提到的医疗信息化为例,现阶段医疗IT厂商的服务对象是医院、医保支付、药店(以及国药集团),属于从原有医疗体系向外延伸。互联网平台的服务对象仍然是特定的C端用户,从客户的需求出发,链接到医疗系统。

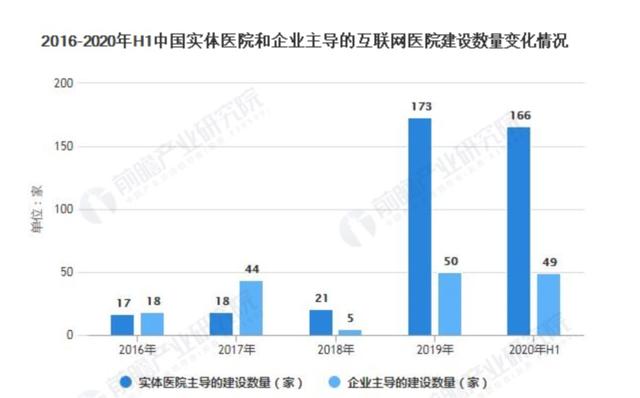

在疫情的影响下,医院一直在通过医疗IT厂商加快医疗信息化建设。2020年上半年,实体医院和企业主导建设数量分别为166家和49家,实体医院仍是主导。而且根据国泰君安计算机集团对医疗信息化三大细分市场(HIS、CIS、GMIS)的估算,目前大医院普遍完成了HIS系统的建设,正在经历CIS建设的高峰期。

“在医疗互联网早期,他们更多的是合作关系,相互的能力属性差异较大。至于行业进入成熟阶段后利益如何分配,还需要继续观察。”医学研究员魏源告诉《科技新知》。但随着这一进程的不断推进,互联网医疗可能会失去在线医疗服务的主体地位。

更致命的是,疫情带来的流量在下降。麦肯锡3月份发布的《美国远程医疗服务应用报告》显示,随着疫苗的大规模接种和医院、诊所的恢复运营,美国的远程医疗服务数量正在逐渐减少。大部分医疗机构和医生的主要服务资源都迁移回了传统的医疗方式,患者也回归了面对面的医疗服务。

至于业界引以为傲的平台入驻医生数量,其实医生多装一个互联网医疗App并不复杂,医生收购也不存在核心竞争壁垒。关键在于医生的精力能否在互联网医疗平台上得到重用。

03医学与医学的悖论

像阿里健康、京东健康这样的大市值公司,单纯依靠医药是否合理?这个问题是京东健康上市初期投资人常见的神话。京东健康CEO辛利军在接受采访时正面回答了这个问题。“国内做互联网医疗的公司,不卖货的都是赔钱的。”

从阿里健康和京东健康的营收结构来看,医药销售收入占比接近90%。看来,互联网医疗的盈利模式还是逃不出“卖药”的逻辑,医药电商才是支撑互联网医疗盈利的根本。

微医的两大核心业务是医疗服务和健康维护服务。2020年医疗服务收入7.07亿,健康维护服务收入11.25亿,分别占收入的38.6%和61.4%。但其营收存在过度依赖并购的嫌疑,微医连年亏损已经说明互联网医疗服务单独的商业模式面临很大挑战。

“挣钱,做生意,不穷。”为了盈利,医药电商成为互联网医疗的主流方向。没有电商输血,仅靠服务在互联网医疗平台上生存并不容易。

医疗服务之所以无利可图,是因为医疗服务的价格没有达到应有的合理水平。“比如医疗服务的比重应该达到医疗总支出的20%,而现在只达到了5%。达到20%的时候可以盈利,只有5%的时候就很难盈利了。”辛军补充了纯医疗服务难以盈利的原因。

辛丽君所说的问题,其实就是“以药养药”的后遗症。上世纪80年代,改革开放之初,国家财政困难,医疗卫生为经济改革让路,医院收入主要以医生记账与个人收入挂钩为手段。

当时医疗费用占比高,全国平均在45%左右,是世界上药占比最高的国家。虽然医疗费用总额仅占GDP的4.7%左右,在同等发展水平的国家中较低,但医疗费用占GDP的比重约为2%,是世界上最高的国家之一。2009年新医改启动以来,一直在努力打破“以药养医”的现象。

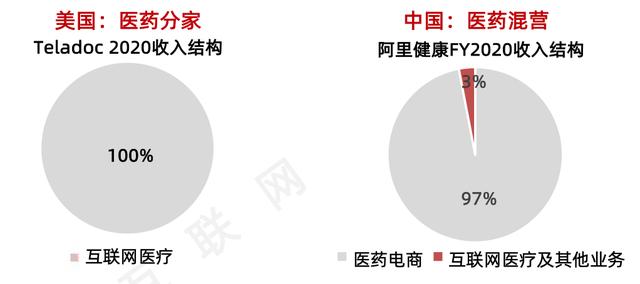

此外,导致国内医疗服务平台陷入营收瓶颈的原因还有很多。以美国互联网医疗行业的领头羊Teladoc为例。目前,Teladoc已经连接了12000个客户,会员超过5150万。2020年访问量约1060万,营业收入10.94亿,其中79%来自固定会员费,只有19%来自咨询费。

Teladoc的成功验证了“医疗服务”的可行性,但对Teladoc盈利模式的探讨要考虑到美国国情的适应程度。美国是较早实现医药分开的国家,形成了医保出钱看病,第三方拿药的正循环。在医疗保险层面,医疗保险公司在美国医疗体系中扮演着重要的角色。诸多因素使得Teladoc的B2B2C会员费收入模式成立。

相比美国高度市场化的商业保险医疗体系,国内自费医疗支付过半,商业保险普及率极低。近年来,国内互联网医疗政策的优势主要集中在三个方面,分别是医保、医药、医疗。然而,相比医疗、医药,医保已经成为互联网医疗发展的瓶颈。

根据村民日记LatitudeHealth的调查,在疫情期间,互联网医疗获得了爆发式增长,新的服务模式的出现导致了医疗控费的复杂化和医疗总费用的持续增加,即互联网医疗可能推高医疗总费用。从支付规模和结构来看,国内医疗保险占医疗卫生机构收入的比重接近60%。如果医保全面开放支付互联网医疗,可能会让中国医保面临触底风险。

综上所述,互联网医疗要真正摆上台面,还有很长的路要走。