出品:科普中国

制作:远距离科普

监制:计算机网络信息中心

故宫建于1420年,距今已有600多年的历史,见证了明清和民国的兴衰。普通住宅的使用寿命往往只有50到80年。故宫是如何做好防灾工作的?经历了这么长时间的起伏,今天还屹立不倒?

故宫的防灾需求主要集中在防火、防雷、防震方面。

故宫博物院(来源:故宫博物院官网)

古代智慧:封建王朝也有消防喷头

故宫是木结构建筑,防灾的主要需求是防火。从故宫建成到北平解放,一共发生了60多次火灾。在封建王朝时期,火灾的主要原因是雷击和鞭炮。历史上,故宫遭受了五次特别大的火灾:

故宫建于1420年,次年(明永乐十九年),因为雷击,故宫发生火灾。奉天寺、盖华寺和金神庙都在大火中被烧毁。

1557年(明嘉靖三十六年),紫禁城再次遭到雷击。除三大殿外,奉天门、武文楼、午门等建筑都在火灾中丧生。

1597年(明万历二十五年),故宫发生火灾,太和殿、中和殿、保和殿、干青殿、交泰殿、坤宁殿全部烧毁。火灾的原因不明。历史学家推测,宫中太监在盗取宫中财物后故意纵火,以此蒙混过关。

1644年(明朝崇祯十七年),李自成攻陷北京后,除武英殿、建机殿、华英殿、南浔殿及周边角楼、黄济门外,所有建筑均被大火烧毁,才离开紫禁城。

1923年(民国时期),苻坚宫因宦官失能漏电起火。但据推测,火灾也可能是太监有意在故宫盗宝所致。

统计故宫历次火灾可以发现,清代大规模火灾数量明显高于明代。这是因为清朝统治者加强了故宫的防火防灾工作,更好地保护了它。

清朝入关后,从康熙皇帝开始,在故宫设置了200多个防火班。防火班的传统工作模式可以概括为十二个字:“冬天削冰,夏天注水,春天除草,秋天清叶”。十二字公式可谓一丝不苟,沿用至今。

冬天凿冰是指在故宫金水河上破冰面,避免冬天用水灭火,但是没有水可用。

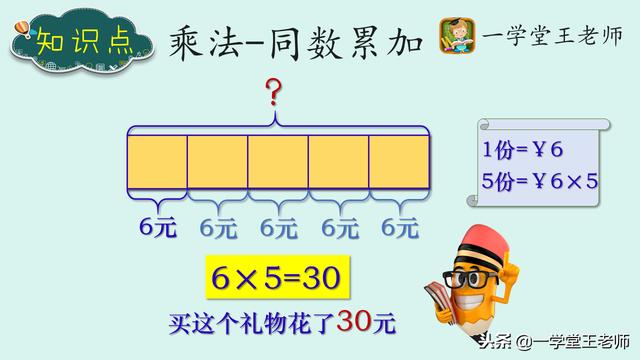

夏天注水就是在故宫的308铁铜镀金铜缸里蓄水。相信参观过故宫的读者都见过故宫博物院的坛子。如果发生火灾,消防队可以立即调用这些大桶中的水进行灭火。如今故宫有了更先进的消防系统。为了保护游客的安全,这些水池不再蓄水。

春天除草,秋天清叶,意味着春秋两季草木茂盛。消防队应及时清理植被、落叶等可燃物,消除火灾隐患。

水桶灭火(来源:搜狐新闻)

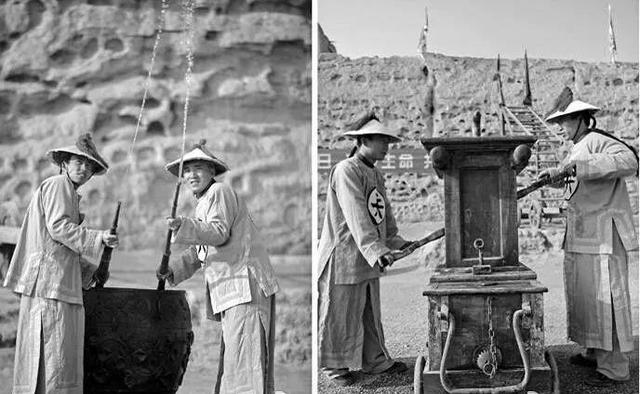

此外,清代故宫博物院还配备了云梯、火钩、水桶、木龙等防火工具。比如水桶就和现在的水枪很像。如果宫殿发生火灾,人力会在宫殿周围提起水桶。防火班会把水桶放在桶里,通过活塞的作用把水抽进桶里,然后用力往下压,让水柱喷出来。水桶的升降高度最高可达20米,是消防神器。

雍正帝在位时,也在故宫设置了多重防火墙。雍正帝命令工匠将木墙改造成砖砌防火墙,将紫禁城分割成几个不同的区域,以保证发生火灾时,火势只会在很小的区域内蔓延。

今日智慧:建国后我只经历过一次火灾

如前所述,在中华人民共和国成立之前,故宫已经遭受了60多次火灾。新中国成立后,故宫仅在1987年因雷击发生过一次火灾。建国以来,故宫是如何做到如此强大的防火能力的?

首先,建国后,故宫管理者对故宫博物院进行了彻底的清理。故宫博物院所有易燃文物都进行了装裱保护,部分保存在专门的文物库房。在此之前,后宫生活中所用的一切易燃品,如床垫、毛毯等,都是经过保护后放入绣品仓库保存。工作人员还清理了故宫外的树枝、落叶、杂物等可燃物隐患。不仅如此,新中国成立后,工作人员用了整整两年的时间揭开了故宫的所有瓦片,并清理了瓦片中所有的草根、草籽、落叶等可燃物。清理完成后,工人会将瓷砖的缝隙封住,防止草籽再次进入。前期的“清理”工作为故宫后续的防火工作打下了坚实的基础。

1970年,在周总理的指示下,在故宫博物院派驻消防中队,负责故宫博物院的消防工作。消防人员要每天巡查故宫,定期检查维护消防设施。每个新消防队员都必须经过严格的训练。消防员需要在三个月内熟悉故宫的所有地形,包括游客可以参观的部分和不开放的封闭区域。发生火灾时,确保能在2-3分钟内赶到火灾现场。英勇的消防战士为故宫的防火工作提供了软件条件。

故宫的消防员(来源:搜狐新闻)

随着科技的发展,故宫的防火硬件设施越来越完善。

目前,故宫博物院配备了极其强大的火灾监控系统,包括 5个中央控制室、65个大屏幕3300个高清摄像头5674个智能烟点探测器和113个空气呼吸式火灾探测器。可以说,如果故宫任何地方发生一点火灾,故宫的消防人员都可以在第一时间收到消息,前往现场处理。

故宫博物院还配备了丰富的消防设备,及时灭火。目前,故宫有94个高压消防栓,73个市政消防栓,4866个灭火器,可谓“四面埋伏”,可以把火灾隐患扼杀在萌芽状态。

考虑到珍贵文物可能被水枪损坏,故宫博物院还配备了高端气体灭火装置。该装置会释放出大量的阻燃气体,能迅速充满室内,使火焰失去氧气。但阻燃气体也会让人无法呼吸,所以气体灭火装置会先检查屋内情况,确保所有人员撤离后再启动。

此外,消防人员还应用溶剂型防火涂料和水性阻燃燃料对建筑物的可燃木结构进行阻燃。

扎实丰富的消防设施为故宫的消防工作提供了最强的硬件基础。

最后,严格的防火规定也是故宫防火工作的重要组成部分。故宫全面禁烟 。禁止明火。故宫博物院的餐厅、消防中队都使用电饭锅,避免明火造成的火灾隐患。即使在寺庙的建设和维护中,也不允许在寺庙内直接使用电气设备,必须使用金属围挡,避免形成火源和火灾。

综合考虑硬件和软件,全面的防火措施使紫禁城自建国以来一直远离火灾的威胁。

防雷措施:既美观又实用

雷击是火灾最常见的原因。封建王朝时期,统治者在紫禁城顶部设置铁链,以导电和防雷击。但由于科学知识水平的限制,链条并没有接地,而是雷电灾害的源头。

自1955年以来,故宫博物院一直采用现代技术来防雷。工作人员在故宫博物院大部分建筑安装了避雷针和避雷带,达到全方位防雷效果。在安装防雷设施时,从美观的角度出发,工人使用不同形式的避雷针和避雷带,尽可能将线路隐藏在建筑结构中,以保持建筑原有的艺术氛围。防雷科学知识是建国后故宫做好防雷工作的主要原因。

故宫顶部的铁链和避雷带(来源:搜狐新闻)

防震措施:古人的智慧

故宫的木结构本身就有很好的防震功能。木材是一种柔性材料,具有均匀性和弹性。地震发生时,木材能很好地吸收和消耗地震波的能量,具有很强的恢复变形能力。在水平地震作用下,能产生较大的侧向变形而不断裂。此外,故宫的建筑中有许多榫卯结构和斗拱结构,在地震发生时能产生较大的位移,吸收更多的能量。

此外,故宫的建筑地基由毛石和夯土交替而成,仅挖掘部分就各有18层之多,如同一个“千层饼”,在地震发生时可以一层一层地消耗地震能量。

故宫博物院的地基中也加入了糯米。掺有糯米的古建筑砂浆具有强度高、韧性好、抗渗性好、耐腐蚀性好等优点,进一步加强了建筑物的抗震性能。

故宫的柱子不是插在地下的。地震发生时,柱子和柱子可以相对滑动,从而消耗抗震能力。不仅如此,故宫的柱子不是上下直的,而是与地面有一定的倾斜角度,形成类似三角形的稳定结构,在地震中更容易保持稳定。

木结构卓越的抗震能力和古人巧妙的抗震结构设计,是故宫能够抵御10级地震的主要原因。

故宫的分层地基(来源:搜狐新闻)

总的来说,故宫是古人智慧的结晶。古人在设计之初就已经考虑到了它的防震性能。

新中国成立以来,工作人员结合先进的科学知识,从软件、硬件等多个角度做好了故宫的防雷防火工作,使故宫在灾难面前真正做到了“无懈可击”。

这也启示我们,要时刻掌握最新的防灾科学知识,在自然灾害面前沉着冷静,正确应对,才能更好地做好防灾工作,保护生命财产安全。