最近几天

一位网友匆匆出门。

一口气喝太烫的热水导致舌头发烫。

手术报销后花了5000多。

引发热议

来源微博截图

“多喝热水”是很多人的口头禅,但有些小伙伴可能不知道,超过65℃的热饮被列为2A级致癌物。

食管黏膜的正常耐受温度为40℃~50℃。如果超过65℃,可能会造成损伤和溃烂。

今天我们来学习一下:

过热的水会带来什么危害?

不小心烫到自己怎么办?

日常生活中如何保护食道?

喝热水在一定程度上对身体有好处,但有些人喜欢喝开水、热汤、热茶等。,这不是一个好习惯,反而会损害你的健康。

人体口腔和食道内的温度大多为36.5~37.2℃,最适宜的进食温度为10~40℃,最高耐受温度为50~60℃。

如果热水的温度在70~80℃左右,喝的时候容易灼伤食道,造成食道黏膜的损伤。如果经常喝过热的水,会导致食道的反复损伤,从而增加患食道癌的风险。

65℃以上的热饮是2A类致癌物,屠元生命倍

世卫组织下属机构IARC发布报告警告饮用65℃以上的热饮可能增加患食道癌的风险。

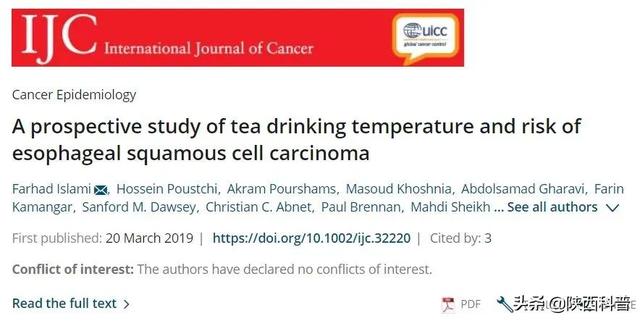

发表在《国际癌症杂志》上的一项研究报告也提出,茶的高温会显著增加患食道癌的风险。

与那些几乎不喝茶或喜欢喝凉茶的人相比,每天喝两杯以上60摄氏度的茶的人患食道癌的风险要高90%。

源生命周期

还要注意的是这里说的热饮不仅仅是65℃以上的饮料,茶等。,还包括所有固体食物,也就是所有我们能吃到的食物,比如我们最爱吃的火锅、麻辣烫、热腾腾的饺子等。

不过不用太担心。65℃以上的热饮可能致癌。并不是说热咖啡、热奶茶、热开水不能喝,因为热饮与食管癌的关系不能简单用“喝热水致癌”来概括。

所谓2A致癌因素是指这些物质有可能致癌。目前他们能提供一些可信的致癌证据,但证据还是有限的,需要进一步补充。

至于需要吃多少热的食物才会致癌,目前还没有明确的定量分析。不吃热的食物并不一定意味着不患食道癌,因为导致癌症的因素还有很多。但可以肯定的是少吃热的食物,少喝热水,肯定能降低食管癌的风险。

源网络

被烫到怎么办如果你不小心喝了烫到食道的热水,你应该这样做:

第一时间喝清凉液体进行局部降温,可以是凉开水、自来水、常温饮料等。

不要喝冰水,以免加重食管黏膜和胃黏膜的损伤。

如果晚上食道感觉不舒服,可以吃药保护食道和胃黏膜。

一般来说黏膜恢复会很快,只要不是腐蚀性液体,一两天应该就能恢复。如果两天后症状仍不能缓解,应立即去医院。

我们的食道是脆弱的,但是由于它对温度不敏感,有时候我们并不知道它被烧伤了。如果食道长期反复烧伤,会导致不典型细胞越来越多,最终发展成癌症。

护理食道要从日常饮食开始,从“入口”减少食道黏膜损伤和炎症的发生。

1。食物的温度要合适

食管黏膜较嫩,适宜的食物温度为10℃~40℃,人能耐受的最高温度为50℃~60℃,超过此温度食管黏膜易被烫伤。

2。尽量少吃咸的,少喝酒,喝浓茶

腌制高盐食物、高浓度酒精或浓茶等刺激性食物或饮料也会侵蚀或刺激我们的食管黏膜,造成食管黏膜的损伤。从长远来看,它可能会诱发食管粘膜的慢性炎症和癌变。

3。不要总是吃太硬的食物

吃硬的食物会加剧食物与食管黏膜的摩擦,造成食管黏膜的机械性损伤,特别是在食管狭窄时。

4。彻底咀嚼食物

狼吞虎咽的食物不能在口中充分咀嚼并与唾液混合,而这种粗糙且润滑不足的食物很可能对食管黏膜造成损伤。

《中国居民膳食指南(2016)》建议早餐15~20分钟,午餐和晚餐约30分钟。

建议普通人一顿饭咀嚼20次左右,肠胃不好的人和老年人尽量咀嚼25次以上。

5。定期筛查

食管癌的早期发生非常隐蔽,要及时筛查高危人群。那么哪些人是食管癌的高危人群呢?

2019年,上海市抗癌协会发布了《居民常见恶性肿瘤筛查与预防建议》,其中指出:年龄>:40岁以上,符合以下任何一项危险因素者为高危:

来自中国食管癌高发区(中国食管癌最密集区位于冀豫陕三省交界的太行山南麓,尤其是磁县,秦岭、大别山、川北、福建、广东、苏北、新疆都有相对集中的高发区);

源网络

上消化道症状,如恶心、呕吐、腹痛、反酸、进食不适等症状;

有食管癌家族史;

患有食管癌前疾病或癌前病变;

有吸烟、大量饮酒、头颈部或呼吸道鳞状细胞癌等食管癌高危因素。

2019年,上海市抗癌协会发布了《居民常见恶性肿瘤筛查与预防建议》,对食管癌给出了具体的筛查建议:

【/S2/】食管癌高危人群每两年进行一次普通内镜检查;

【/S2/】内镜检查和病理显示轻度异型增生,每年做一次内镜检查;

内镜检查显示中度异型增生,每半年进行一次内镜检查[/S2/]。

源网络

|本文观点来源:

[1].https://mp.weixin.qq.com/s/R3ew1fNWAoL8uWF4uMLR5g

[2].https://mp.weixin.qq.com/s/sNhuvjgvBHEOJqrYsUb0iA

[3].https://mp.weixin.qq.com/s/yZDAigtUHkL7xi3sFZVwjQ

[4].https://cloud.kepuchina.cn/newSearch/imgText?id=6688931969678929920[4].https://cloud.kepuchina.cn/newSearch/imgText?id=6688931969678929920

|编辑:小可

|审核:科普菌