东木行

虽然亚马逊中国已经辟谣,但是Kindle退出中国的消息已经广为流传。Kindle和亚马逊,曾经的美国巨头,似乎只有在类似事件发生时,才能再次进入中国大众的视野。

互联网上层出不穷的Kindle梗

许多型号的Kindle在mainland China已经脱销。即使真的只是因为“芯片产能不足”,也无法掩饰其在国内的孤独处境。近年来,亚马逊在中国的电商业务不断调整裁撤,团队在“优化”,Kindle成了“泡面神器”。

类似“为什么只有中国人不爱读书”的声音再次甚嚣尘上。在一些网友哀叹哪里还能找到破解的电子书后,还有很多人痛心疾首,“为什么Kindle不能在这里活下去?”“我们真的是这里的文化沙漠”...

或许国人的整体文化消费还远远不能令人满意,但这和Kindle是否退出中国恐怕没有直接的因果关系。

相反,Kindle一直是中国出版物电子书和电子阅读器市场的霸主,占据最高份额。

但是Kindle自身的软硬件存在很多问题。相比用户基数更大、使用场景更多的下沉数字阅读市场,市场空极其有限。基于Kindle硬件的出版电子书业务和生态,在中国无法复制欧美硬件盈利、知识服务盈利的商业模式,这也是Kindle在中国整体表现不尽如人意的原因。

抛开感情不谈,Kindle退出中国大陆市场可能只是时间问题。

Kindle真的不好用,如果还能用的话。

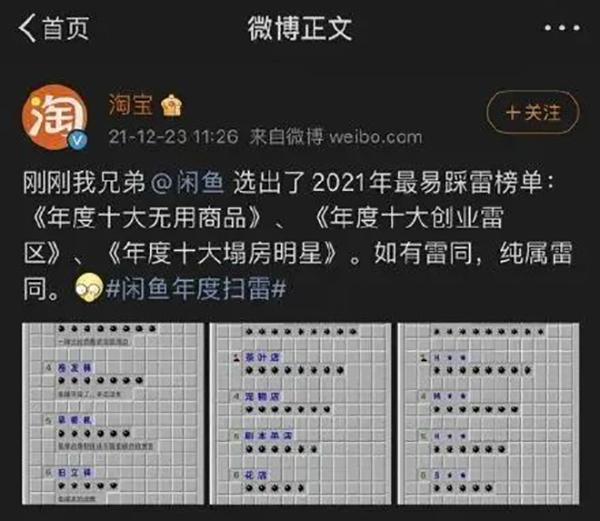

在去年闲鱼评选的2021年十大无用商品中,“一个昂贵的方便面周边”排在扫雷榜第三位,只有空炸锅和跑步机不如它受用户欢迎。

《一个比较贵的方便面周边》排在扫雷榜第三。

一些Kindle的支持者虽然觉得世界正在变得越来越糟糕,但他们可能无意中忽略了一个事实:

Kindle真的不好用,如果还有用的话。

具有多种功能的智能手机也可以用作阅读终端。亚马逊在开发Kindle之初,就考虑如何面对智能手机的挑战。

电池续航曾经是Kindle的一大特色,但是这个优势在今天可以说已经消失了。作为这个时代的“人体器官的延伸”,没有人能允许手机哪怕一刻没电。

所以在硬件方面,Kindle唯一的优势就是据说能在真纸上模拟显示效果,长时间阅读不累,更适合户外环境的墨水屏。

但是对于已经选择了电子屏阅读的人来说,眼睛不累显然不是普遍强烈的需求。适合户外阅读的场景不多,但有很多可供选择的方案。如果读者想在旅途中或咖啡馆里深入细致地阅读一本书,为什么不直接把那本书带在身边呢?

现在的平板电脑,尤其是智能移动设备的价格已经降到了千元区间。除了阅读,还可以提供其他刚需功能,比如社交、拍照、视频等。功能单一的Kindle劣势明显。

贝索斯也不是没有思考过这个问题。在他看来,智能手机主要用于碎片化阅读,能够提供给读者的沉浸式长时间深度阅读服务应该是Kindle的主要特色。“模拟真实的纸质展示效果”、“眼睛不累”,包括“不间断、专注的阅读体验”,都是沉浸式深度阅读体验的组成部分。但这款Kindle的核心定位——手机所不具备的独特的沉浸式、深度阅读体验,其实是它无法提供的。

且不说墨水屏本身很难承受磕碰,容易损坏,只能达到渲染黑、白、灰的效果,所以面对很多五颜六色的书也是无能为力。Kindle系统也导致了电子书的阅读速度和翻页速度,堪称灾难。

除了特殊的mobi格式,Kindle无法支持市面上所有主流的电子书格式,比如epub。

更重要的是,电子书是在另一种信息媒介中重构的阅读方式。因为媒介的改变,纸质书的文字信息被编码和重新排列,所以电子书有着不同于传统纸质书的特点。比如在形式层面,读者可以根据自己的喜好调整字体大小和布局。

但是由于屏幕作为媒介的限制,电子书注定会有很多不好的阅读体验。比如传统形式的脚注和尾注,因为纸质书很容易来回翻页和定位,所以还是挺适合纸质书的,但是在电子书上的阅读体验就相当不友好。

现在制作精良的电子书都做了针对性的改进,可以通过点击章节和评论,实现可以在正文和评论之间来回跳转的双向链接。但是像上面这样的技术发展,并不是电子书越来越现实的结果。相反,由于纸质书的传统,Kindle内容提供商的纸质书是先做出来的,电子化在后面,电子书必须解决一些真实性无法实现的问题。在现有的纸质书内容编排形式中,他们的阅读体验远不如纸质书的顽疾。

而我们日常在PC上经常阅读的另一种“电子书”主要是PDF、PDG等格式,虽然也是数字化的,但这种纸质书逐页扫描的电子书,其实和Kindle电子书有本质区别。这种扫描的纸质书,很可能是屏幕出版物深度阅读的刚性需求,也是屏幕模拟更合适更有意义的内容形式。

所以Kindle的口号“回归纸质阅读”,亚马逊认为这是电脑和手机LED屏墨水屏最大的优势,是完全相反的,甚至可以说这是骗人的。

Kindle真的不如国内的阅读器吗?

甚至在Kindle最重要的阅读体验上,似乎人们普遍认为它与国内阅读器相比没有优势。现在市面上各个价位都已经有阅读体验丝毫不逊于Kindle的电子阅读器了,比如高端的文石、讯飞、低端的掌阅、小米等等。大部分都是开放的Android系统,可以支持多种格式。系统并不比Kindle好用太多,甚至还有彩屏的产品。而且他们的墨水屏技术和Kindle几乎一样,因为全世界的墨水屏都一样,只有台湾省元太有能力成熟R&D,量产。

知乎网友对Kindle阅读体验的评价或许在一定程度上反映了当下的普遍看法。

然而,自相矛盾的是,即使在中国,Kindle仍然常年占据着电子阅读器最高的市场份额,所有可能只在价格和阅读体验上比Kindle有优势的阅读器,在Kindle眼里其实都不是竞争对手,销量和市场份额根本不值一提。

这不仅仅是因为Kindle的先发品牌优势。实际上,大部分读者对Kindle的主要销售形式和对象完全搞错了,所以才会想象出Kindle已经完全输给了国内阅读器品牌,从而仓皇退出中国市场的荒谬结论。

虽然无法从官方渠道准确查到Kindle的销量,但根据一些官方公开信息,我们可以知道Kindle自2013年进入中国以来,销量已经达到了数百万台。2016年,中国已经成为Kindle硬件最大的销售市场。有理由推测Kindle中国的年销量应该在几十万到几百万台的量级。

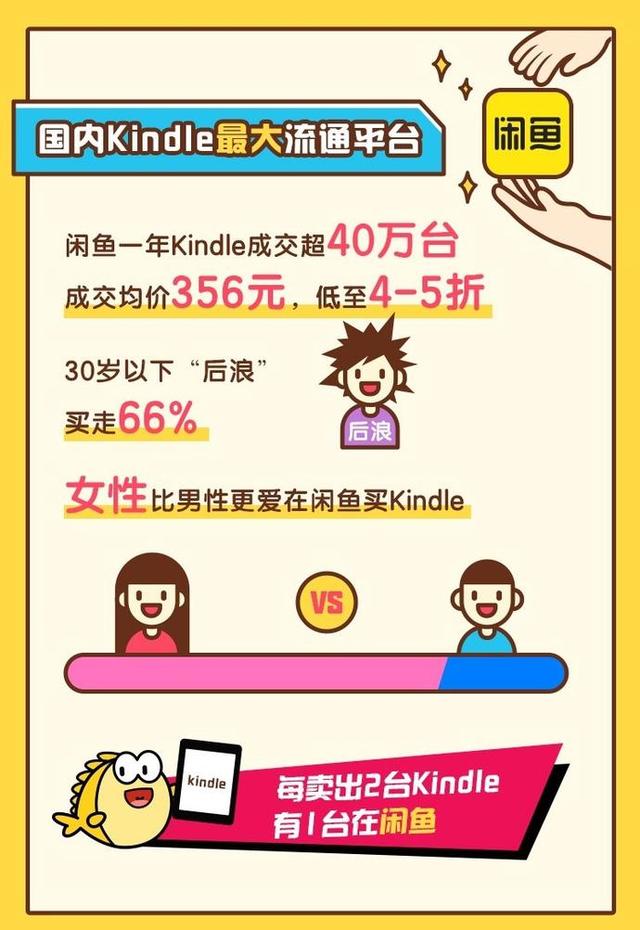

然而,仅咸鱼上就有40万台二手Kindle。Kindle是一款工业量产的电子设备。它绝不是像盲盒一样需要依靠场外市场炒作的商品,也不是可以保值的收藏品。

这似乎表明,相当一部分曾经的用户放弃了Kindle,转而使用其他阅读设备或者回到了纸质书的怀抱。但还有一些更关键的秘密,简单的数据根本无法反映。

就连Kindle的工程师也“不了解这款阅读器的功能定位”和定价策略。

Kindle的销量数字不低。其实并不是普通阅读爱好者或者真正想用Kindle阅读的个人消费者贡献的。

与大众的认知相反,mainland China的Kindle实际上是空之间一个无限广阔的礼品市场。Kindle的主要客户是各类企事业单位的大客户,他们的批量定制购买是Kindle的销售主力。

因为Kindle被指定为礼品,所以我们不能降低售价,但是我们需要维持自己的高价礼品形象,这也可能是Kindle在二级市场上存量巨大的根本原因。

那么Kindle卖出去一大半之后,就再也不会打开了,也就顺理成章了。怎么会成为一种“泡面神器”?

知道了这个可悲的事实,再看看咸鱼的数据,我们可能会得到一个更可悲的结论,那就是Kindle,或者说电子阅读器,是一个仅仅依靠二级市场的存量供应就几乎可以满足市场需求的产品。

Kindle真的被盗版环境打败了吗?

无论东西方,古腾堡印刷和雕版印刷都是人类进入现代文明最重要的技术之一。在它们开始被广泛使用后的近千年里,纸是人类互动信息最重要的物质载体。

自上世纪末数字化和互联网时代开始以来,纸和纸质书在信息载体中最重要的地位第一次受到了挑战。电子书不受空时间和材料的限制,可以无成本无限复制,其前景空似乎是无限的。

然而,2004年,当贝索斯雄心勃勃地规划电子书阅读器的发展计划时,却遭到了来自内外的一致反对和嘲讽。

反对者甚至包括多名亚马逊高管,他们认为电子书阅读器会影响亚马逊赖以发财的纸质书零售业务,纯粹是自己的命。例如,在外人看来,乔布斯认为Kindle是一款乏味且功能单一的电子产品。之前索尼和谷歌开发电子阅读器的失败也证明了电子阅读器生意可能没那么好。

但在柯达之前,贝佐斯就知道亚马逊不能重蹈胶片对数码相机的覆辙。他对R&D团队的指示是:你的目标是“让所有卖纸质书的人失业”。作为当时全球排名第一的图书和音频零售商,亚马逊可能是最适合转型传统纸书市场的公司。

苹果依托iPod和iTunes打造的数字生态,让贝佐斯坚定了自己的Kindle战略。其实早在一百年前,著名剃须刀公司吉列就已经在玩这个游戏了。

传统的剃须刀和刀片的组合产品价格昂贵,很少有人愿意购买,所以他们独自亏本销售剃须刀,但一个刀架平均每年需要更换25个刀片,所以刀片销量和整体利润都在稳步上升。

吉列就是靠这一招成为世界上最大的剃须护理品牌。这种“刀架+刀片”的商业模式可以大大降低消费者的首次投入成本,进而快速扩大消费群体。越来越多的人被圈养后,可以靠其他附加服务赚钱。

世嘉、索尼、任天堂、微软都用同样的手段打了很多精彩的仗。1995年第一届E3展会上,“299$”这个词帮助索尼引爆会场,赢得主机大战的那一刻,早已被定格为游戏史和商业史上的经典时刻。

硬件几乎无利可图的Kindle,还肩负着构建亚马逊数字阅读生态的重任。用户只有在购买了Kindle之后,才会在Kindle商城进行一系列的后续消费。这就是亚马逊在欧美的硬件盈利+知识服务盈利的商业模式。

仅仅关注客户是不够的。贝佐斯的野心是从生产到发行体系全面改造传统出版业。作者不再需要像以前一样和出版公司签约,亚马逊可以直接和作者谈版税,书籍也不再需要陈列在书店的书架上。Kindle本身就是连接作者和读者的最大桥梁。不仅人们的学习时间会被Kindle占用,传统的图书出版发行渠道也会被亚马逊取代。

正因如此,Kindle的体系必须具有排他性和封闭性,亚马逊才能盈利,才能构建自己的生态闭环和商业帝国。

但是中国的情况和欧美很不一样。知识产权意识薄弱,各类内容产品长期遭受盗版侵害,法律保护的长期滞后也使得盗版成本低,维权成本高,Kindle后续知识服务的盈利将举步维艰。

但是在图书馆创世纪、各种封闭的英文图书论坛等网站上,有大量免费提供的版权期内的英文图书资源。

事实上,除了电子书,在中国的在线阅读和知识付费等数字阅读领域,长期以来也存在大量的盗版案件。只要你愿意去做,无论是在某宝,还是通过使用一些搜索工具,你都可以轻松绕过版权方的付费墙,获得低价或免费的版权内容产品。但是,有些行业并没有死于盗版。相反,总有新玩家想进来分一杯羹。

而且数字电子书本身就具有无成本无限复制的特点。盗版和正版相比,在内容体验上几乎没有区别。消费者在购买(实际上是租用)Kindle数字内容产品后,无法获得购买实体书所能获得的物理占有欲。

所以盗版环境其实并不是亚马逊中国难以构建数字阅读生态的主要原因。

用手机上网看书能值得看吗?

目前,中国的图书零售市场大约是1000亿码,7800亿美元,而且在最近几年和可预见的未来,可能很难有什么显著的增长。与此相比,出版电子书的市场实际上小得可怜,大约不到纸质书的二十分之一。

而且出版物电子书的马太效应比纸质书强很多,销量更集中在少数爆款产品上。但即便如此,市场上一些以通俗文学为主要品类的出版机构的电子书收入可能也只占总收入的5%左右,更别说其他了。

但中国数字阅读市场的规模几乎是图书市场的一半。乍一看,这似乎令人惊讶。为什么出版电子书的市场那么小,数字阅读的市场那么大?

事实上,数字阅读市场的主要内容类别是网文。从PC时代开始的纵横天下,到移动时代的阅文、掌阅、书旗,这些传统的基于订阅的web平台的市场份额在2018年之前一直快速增长。

2018年,短视频平台的崛起抢走了原创数字阅读器,尤其是中小学生的时间。传统web平台的增长开始明显放缓,出现了一种全新的web模式——以邓氏美蓉、番茄和七只猫为代表的免费web平台开始快速发展。

值得一提的是,由于知乎上有“知识社区”的名称,知乎盐选公司往往被市场认为是一种知识型的付费服务。然而实际上,知乎的选盐与基础“知识”无关。其主要内容不同于网络上传统的百万字短篇小说。以言情悬疑为主,内容分发形式与百度贴吧几年来颇为相似。

事实上,这些在线公司是mainland China数字阅读的主力军,他们中的大多数也有出版物电子书业务,但这一收入只能占公司整体收入的5%左右。

相对于出版物、电子书的知识付费,甚至是前阵子流行的知识付费,网络阅读是一个已经被市场证明的赚钱的数字阅读业务。

免费网络广告的转换方式比较复杂,不是本文的重点。感兴趣的读者可以参考十五规划《免费小说市场竞争激烈,谁能问鼎中原?文章”。

近乎免费的网络平台看似没有内容销售收入,但实际上通过内容和投放吸引用户后,可以在自己的平台上高价销售第三方广告,本质上是倒卖流量,赚取广告收入差价的业务。

网公司的成本收入结构和成本模型都经历了精确的计算。免费的web平台可能与传统的订阅制或会员制web平台的收入基本持平,他们能为创作者分享的收入与传统的订阅制web平台基本持平。

但除了订阅、会员、广告,他们购买的内容也可以作为版权的衍生开发,比如影视、周边等。,且相关营收已普遍占到当前平台总营收的30%以上。

这些内容的质量可能不太好读,而针对下沉市场的网络文章能给读者提供屏幕上的“沉浸感”,其实比Kindle强很多。

用亲身经历简单解释一下。我偶然登上了一艘在公众认知中“相当有知识”的贼船,看似是知识付费业务,实则是网络型组织。我的工作任务是报道和制作历史和军事内容。

熟悉言情小说的同事,大致看完我提供的参考书《古代战争》后,只觉得一遍又一遍的尴尬“看来手机阅读的用户和纸质书的读者完全不一样”“我们的主要用户是中学生,你应该想想他们能读什么”。后来我才恍然大悟,他们其实是从网文的角度出发,所以对历史知识内容的理解其实是一个有历史背景的网文故事。

袁廷栋的《上古之战》这本书质量很好。纸质书中,是偏向于科普和常识的历史读物。绝不是只有研究者才能看的纯专业的学术研究著作。

读者的数字阅读场景其实和纸质书阅读完全不同。当读者选择打开一本纸质书时,他们已经被确切的关闭内容所包围,我们将处于一种流动的状态,需要不断地读完我们选择的关闭内容。

但是数字阅读是开放的。在这种阅读场景中,往往是手机屏幕中有几段文字内容无法持续激发读者向下阅读的强烈兴趣。读者只需要动动手指,就已经跳出来了,转到下一个内容。这个在线平台赖以盈利的订阅费、会员费或广告费也对水漂造成了冲击。

正因如此,主流网文基本都有一种写作套路,比如三段阐述背景,一千字的小转折,不允许复杂的人与知识关系铺垫,否则读者会停下来思考等等。

这种写作方式产生的网页内容,虽然内容质量往往极低,对于有一定阅读素养的读者来说基本难以承受,但对于更广泛的中小学生群体和下沉市场的用户来说,自然能提供更高的沉浸感甚至是沉迷感。网络文章带来的阅读沉浸感比Kindle电纸书出版强多了,Kindle电纸书出版本来就是用于纸质书出版的。

本质上,阅读沉浸感的高低主要与内容的生产逻辑有关,而与终端设备是否有多余功能打扰读者阅读关系不大。

而且在中国,做出扼杀传统出版业、给作者更高版税等美好承诺的是知识付费公司。

知识付费和数字阅读的主要区别在于内容形式。因为喜马拉雅、蜻蜓、哔哩哔哩等知识付费的分发渠道是音视频平台,所以知识付费产品的主流是音频。

在严格的审核机制下,虽然网文、知识付费等这些内容形式受到了一定的监管影响,比如以民俗、迷信为背景的网文已经被相关部门明令禁止,但相比纸质书的出版,监管还是很宽松的。

所以在欧美,亚马逊在一定程度上可以自己直接切入上游的内容和版权端,而在中国很难。中国的上游出版商在电子内容方面往往并不活跃。

其中相当一部分并不是纯粹的市场化,即使是市场化,也存在出版物电子书与纸质书销售互动,营收非常有限的情况。自然他们就更没兴趣深耕这个领域了。

中国很多年前就做过这样的断言:与中国本土电商相比,其整个自营品类没有成本和效率优势。所以其业务重心一直是全球购,纸质书销售业务早已关停。

虽然Kindle一直是电子阅读器市场的霸主,但与web相比,出版电子书并不是一门好生意。没有盈利的服务付费模式,Kindle因为种种原因不得不在国内维持较高的硬件价格,难以进入数字阅读的下沉市场和上游产业。这简直就是其欧美硬件盈利、知识服务盈利、生态打造的反向“飞轮效应”,生意只会越做越难。

所以Kindle退出中国市场可能是必然的,但只是时间问题。

对于中国数字阅读市场的糟糕状况,我们不能这么悲观。其实纸质书里价值极低的“废纸”并不多。只要坚信自己有判断内容好坏的能力,愿意去追求真正好的内容,就足够了。至于你看的是纸质书,Kindle还是手机,可能就没那么重要了。

编辑:彭珊珊

校对:刘伟