前几天,资深媒体人何三伟发帖称,他在百度文库搜索阅读77年前去世的作家郁达夫的小说《寒冷的午后》,结果只看了几行就发现,“VIP”就在眼前,要付费成为VIP才能阅读。

来源:法制网微信微信官方账号

文章称,根据《中华人民共和国著作权法》,50年前的作家,任何人都可以转载。然后,把它锁在网上并对其收费的想法令人震惊,但百度已经付诸实践。

来源:百度文库截图

01

用户吐槽百度文库的VIP模式“太丑了,不能吃”

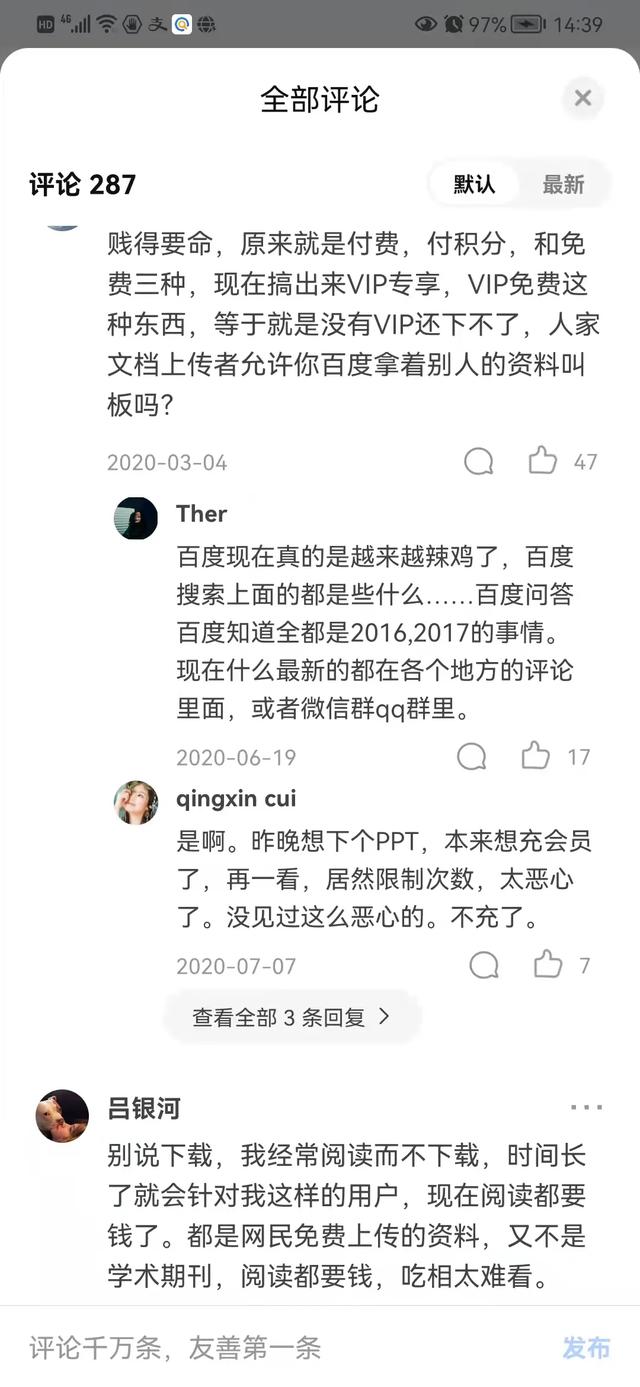

事实上,何三伟的遭遇并非孤例。法比亚互联网法治研究院在网上搜索发现,有少数用户抱怨百度文库目前的VIP付费阅读模式。例如:

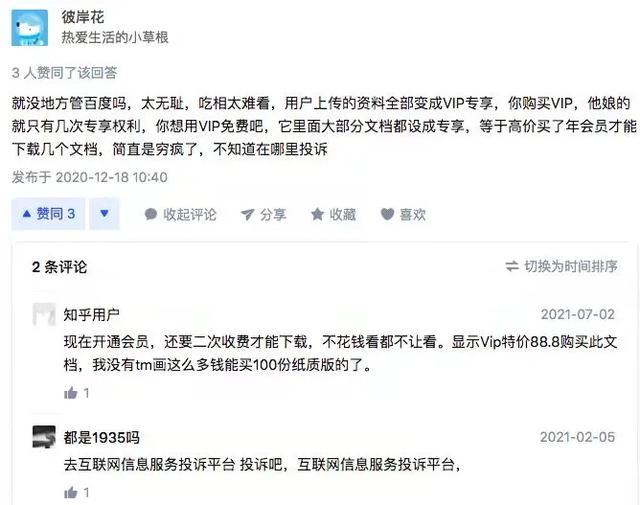

“用户上传的所有信息都变成VIP专属。当你购买VIP时,你只有几个独享权利。如果想免费使用VIP,里面的大部分文档都是设置为独占使用的,也就是说高价购买只能下载少数文档。简直疯了,还不知道去哪里投诉。”

“现在开放会员,还要二次收费下载,不花钱看都不让看。秀VIP特价88.8买这个文件,我没花那么多钱买100份纸质的。”

“原来付费有三种,积分付费和免费付费。现在有专属VIP和免费VIP这种东西,就是说没有VIP就下不去。别人的文档上传器允许你用别人的信息挑战百度吗?”

“别说下载了,我经常看书不下载。时间长了,就会针对我这样的用户。现在读书要花钱。都是网友免费上传的资料,不是学术期刊。读书要钱,吃饭太难看。”

有网友无奈地表示,“当今时代,专利和版权逐渐成为各大巨头公司压榨对手、垄断市场、剥削创作者和消费者的工具。”

有网友认为“期限内的保护可以支持创造,期限外的保护,说白了就是为了垄断。那样的话,我们很多行业就只有一家公司,其他公司都别想打了。”

来源:法制网微信微信官方账号

02

专家认为百度此举缺乏法律保护基础

对此,中国政法大学教授、中国知识产权法学研究会副会长冯小青分析,根据我国著作权法的规定,作品著作权的保护有法定期限。具体而言,署名权、修改权和保护作品完整权受到永久保护。发表权和作品财产权都有特定的保护期。版权保护期满后,即进入公有领域,任何人都可以免费使用。因此,对于进入公共领域的作品,采取一定的技术手段向全社会和公众收费,缺乏法律保护的基础。

华东政法大学知识产权研究中心主任黄教授认为,对已过版权保护期的作品和保护期内的作品按同一标准收费,确实存在问题。建议相关数据库也尝试做一些公益,可以收集已经过了版权保护期的作品,但不应该收费,而应该开放全民免费下载通道。

“谷歌图书馆还包括过了保护期的作品和不受版权保护的作品,但读者可以免费阅读和下载整部作品。因为过了保护期的作品,谷歌不需要向作者支付版权许可费,谷歌承担了一个企业的社会责任。谷歌的做法符合知识共享的理念,希望国内数据库科学借鉴谷歌数字图书馆的做法,为知识的传播和共享做出更多贡献。”黄爽建议,各个知识付费平台应该把重点放在构建数据库运营者和读者的和谐关系上,而不是放在金钱上。数据库本来就没有交许可费,几乎没有运营成本。即使有一些运营成本,也完全可以由支付了版权许可费的作品运营承担。

[S2/]03

知识付费已经成为各大平台的“狩猎场”

事实上,目前很多平台都将知识付费作为重要的变现方式。喜马拉雅FM、Get APP、知乎直播、分而治之、微博付费问答、荔枝微课、千聊、樊登读书会、新世界都在争相加入战团。主要分为四种:SaaS工具平台、流量平台、社区平台、问答平台,而知识付费相关产品包括产品订阅、付费课程、社区问答、直播。

法比亚法治研究院了解到,自2016年以来,知识付费开始快速发展。2016年5月,在原有问答社区的基础上,知乎推出了实时问答互动产品“知乎直播”的付费版;2016年6月,喜马拉雅FM首档付费节目《马东》上线,当日销量突破500万。2016年底,罗辑思维推出“获取app”,开放会员专栏订阅的付费知识平台...

根据易观发布的《2016中国知识付费行业发展白皮书》分析,移动互联网使得垂直服务和个性化需求成为可能,以知乎为代表的在线知识社区已经运营多年,因此知识付费在知识分享、在线内容、社区电商、移动音频、移动直播等热门行业交织的环境下应运而生。

《2016中国知识付费行业发展白皮书》也提到,知识付费的形成与移动支付的普及密不可分,也是用户消费观念转移、消费习惯快速变化的结果。用户对“内容”和“知识”的付费意愿和消费观正在发生变化,从不愿意付费到愿意为质量显著提高、服务更好的同类产品付费。

冯小青认为知识付费意义重大。知识本身就体现了对著作权人合法权益的尊重。根据我国著作权法的规定,著作权人享有作品的人身权和财产权,可以通过行使其著作权获得必要的人身利益和财产利益。知识付费体现了对作品产权的尊重。所以,知识付费本身就隐含着尊重知识和知识产权的价值理念。

对外经济贸易大学数字经济与法律创新研究中心执行主任张欣也认为,在平台影响力加持和数字技术不断迭代的背景下,知识付费的出现体现了知识作为商品和服务能够实现其商业价值,满足用户对知识服务的强烈需求的客观商业规律。

04

专家建议版权管理部门应该为“知识付费”制定规则[S2/]

艾媒咨询发布的《2017年中国知识付费市场研究报告》显示,2017年中国知识付费用户规模达到1.88亿。

然而,随着相关市场的快速发展,一些与知识付费相关的法律问题逐渐引起了人们的关注,甚至引发了很多乱象,如缺乏完整的服务规范、价格过高、内容粗制滥造、夸大广告、盗版侵权、唯流量论等等。

对此,张欣分析说,对于“知识付费”领域的诸多乱象,如果看看互联网行业的兴起规律,也能理解其在“法外之地”快速成长的原因:商业模式快速更新迭代,系统性监管暂时缺位。就平台企业而言,正如电子商务诞生之初,虽然没有正式的规则,但平台企业仍然积极制定相应的电子商务纠纷治理规则,并取得了良好的效果。即使目前没有专门的、有针对性的立法,平台也应积极制定相应的平台治理规则,针对平台生态中价格离奇、内容粗制滥造、盗版侵权、知识付费等现象,加强自律和内部治理。

冯小青认为,虽然在当前严格的知识产权保护政策引导下,知识付费已经成为一个非常重要的趋势,也是鼓励创作、促进优秀作品传播和利益的催化剂。由于国内缺乏统一的相关平台标准和知识付费的付费标准,实践中,不同平台使用版权的作品知识付费的标准和方式比较混乱。而付费的前提,即作者创作的作品,也缺乏有效的控制,导致鱼目混珠,有的问题严重,甚至盗版作品在相关平台的传播会损害真实权利人的利益。因此,对于知识付费平台,需要通过立法规范,加强监管措施,防止相关法律风险的出现。

黄爽表示,对知识付费应该有一个正确的认识,并不是所有的知识获取都应该付费。人类文明传承至今,靠的就是从第一个口口相传到现在的文字记录。在人类社会漫长的发展过程中,大部分积累的知识不再受到著作权法的保护。如果有人也收藏这部分知识,要求付费阅读,那就误解了知识付费的概念。知识付费是指在著作权人同意的情况下,收集有版权的作品,并要求获取者支付一定的费用。绝对不是所有的知识都可以收集并要求获取者付费。有些平台不仅未经作者同意就收藏作品,而且不与作者分享利益,这就是典型的侵权行为。作者可以向行政部门投诉,向法院提起民事诉讼,主张权益。版权行政部门或者市场监管部门可以加强监管,对什么知识可以收费制定一个规则。

[S2/]05

知识付费虽然是新生事物,但并不是“法外之地”[/s2/]

面向未来,如何治理知识付费相关乱象?适用的法律法规有哪些?相关企业如何规范自己?消费者如何维权?

张欣建议,知识服务企业可以通过达成自律的行业规范,加强行业内部的自律。企业还应注意,用户购买知识服务的行为构成了信息服务合同,因此仍然适用民法规范,知识服务内容提供者的产品和服务也适用价格法、著作权法等相关法律规范。但消费者权益受到侵害的,仍适用《消费者权益保护法》和电子商务、互联网信息服务相关规范制度。“可以说,知识付费虽然是新生事物,但并非完全在‘法外之地’操作,平台企业仍应积极梳理各种可能的法律风险,进行系统合规管理。”

冯小青建议,从立法层面,要加强对作品在网络信息平台传播和利用的规范,制定和完善知识付费平台的相关标准;在加强监控措施方面,需要相关行业协会建立自律机制,加强对知识付费平台的管控,防止盗版作品的传播;平台自身也需要完善版权注意义务,促进版权生态健康发展。

专题策划/法治网研究院

文/Fabua

声明/文中图片转自板块百科知识微信微信官方账号、知乎等谢谢!如有版权纠纷,请联系我们删除。

监制/于英博

编辑/郑春新

来源|法制网微信微信官方账号

版权归原作者所有。如有侵权请及时联系。