艺术+陈访谈

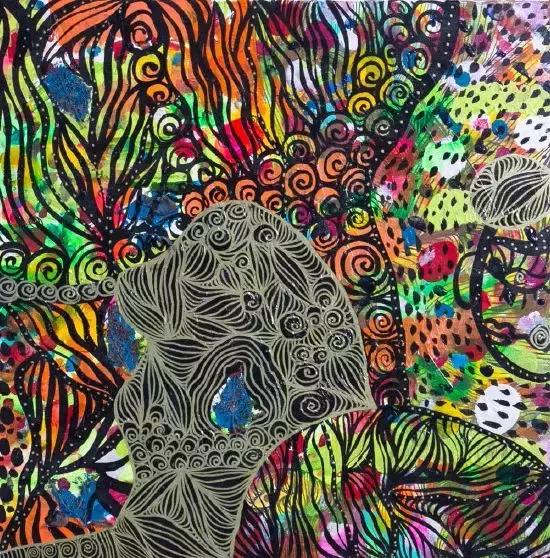

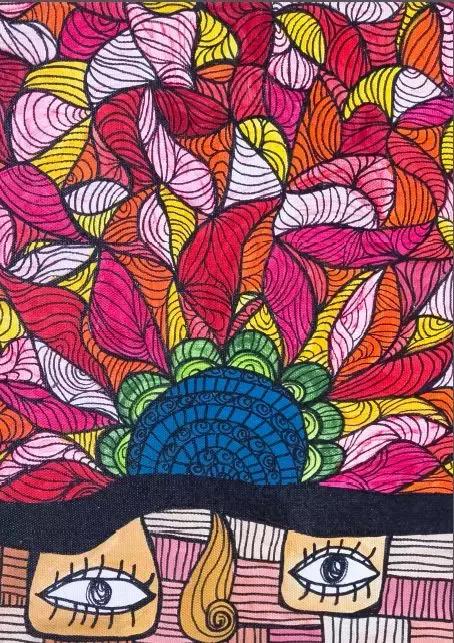

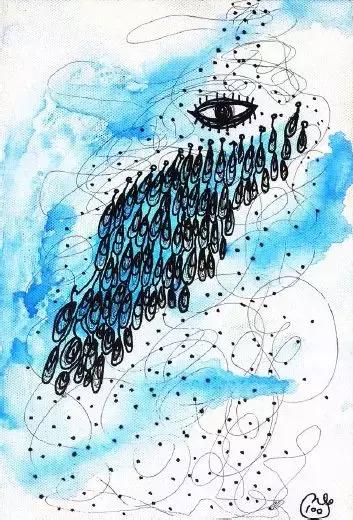

”他说,“没有信仰,我就没有出路。我画了许多线条和眼睛。这是我害怕的世界,我害怕的生活,我相信的希望。我觉得人的眼睛是诚实的,能看到灵魂。」"

以下是采访内容

Chi=C

陈=Yr

C:你是什么时候开始画这种抽象风格的?

YR: 那应该是我第一次去台东,那时我刚上大学。虽然台湾省很小,但其实在那之前我没去过多少地方。台东是一个非常非常美丽的地方,所以当我第一次来到台东的时候,我的心立刻被那里美丽的风景所俘获,然后因为一次偶然的相遇,我在那里住了一个月,期间我开始不断地画画。我一个人,一边旅行,一边寻找绘画的灵感。台湾省四面环海,台东靠近太平洋,西南是中央山脉。徜徉在山海之间,给了我一种很不一样的感觉。大概就是从那个时候开始画这种比较抽象的风格。事实上,当我很小的时候,我曾经画过一些小画幅的插图。后来,我在台北故宫博物院看了夏加尔的展览。夏加尔的作品深深打动了我。直到那时,我才开始接触油画。后来接触到亚克力,就从油画转到了亚克力。现在是油画和丙烯。我都在画。

C:在你的自述中,其实你高中是学广告设计的。在经历了一段人生低谷后,你转向信仰,开始学习神学。什么样的低谷生活改变了你的整个人生方向?

YR: 因为我在高中时很叛逆,有时候会打架,做一些出格的事情。总之就是个不太好的孩子。期间我妈的朋友带我去过一次教堂。可能就是在那个时候,我被宗教的精神感动了。然后我进了教堂,开始信教。然后一个偶然的机会,我高中毕业的时候,有一天我奶奶(外婆)在看报纸,因为那时候家里人觉得我不太喜欢学习。她看到常青大学神学院在自主招生,问我要不要报名,我当时就报名面试了,然后就通过了。就这样,我高中毕业后开始学习神学。

"传道者说空的空,空的空,空的空,一切都是空空。一切都很无聊,人也说不全。看,看不够;我听不够。我看到我在太阳底下做的一切都是空的空,都只是在追风。因为智慧多,烦恼就多;增加知识的人会增加悲伤。」"

C:在神学院你到底会学到什么?

YR: 神学其实是一门很宽泛的学科,就像我信新教,跟天主教不一样。神学也会涉及很多哲学和宗教历史,比如我们亚洲的民间宗教。当然还有一些教会礼仪课程,包括学习唱赞美诗。那时候我们还有一个专门的课程叫“精神塑造”。你看看我的成绩单就知道,我根本不知道这门课讲的是什么。简而言之,它训练我们与上帝的关系。听起来很玄乎,但我的理解是,它其实是在宣扬慈悲和爱的意义。

C:从你的文字和你的绘画语言中,你可以看到艺术和神学对你来说是同一个身体的两面。你如何看待艺术和神学,它们之间有什么内在联系?

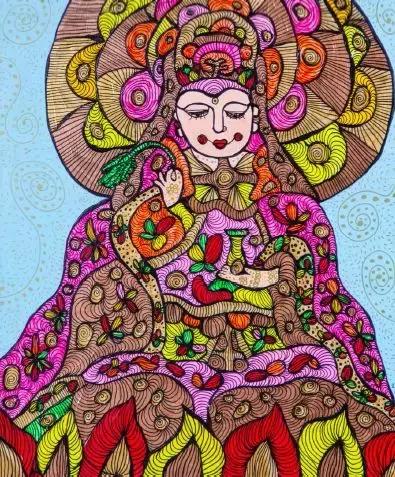

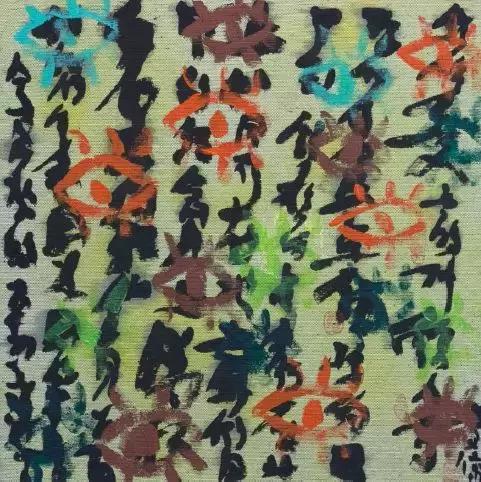

YR: 对我来说,信仰是生活的意义,然后艺术是生活的动力。如果没有信仰这种来自内心的启示,我的艺术创作就没有动力。艺术应该是前卫的,就像圣经里的先知一样,让人看清自己,看清现在,看清未来。

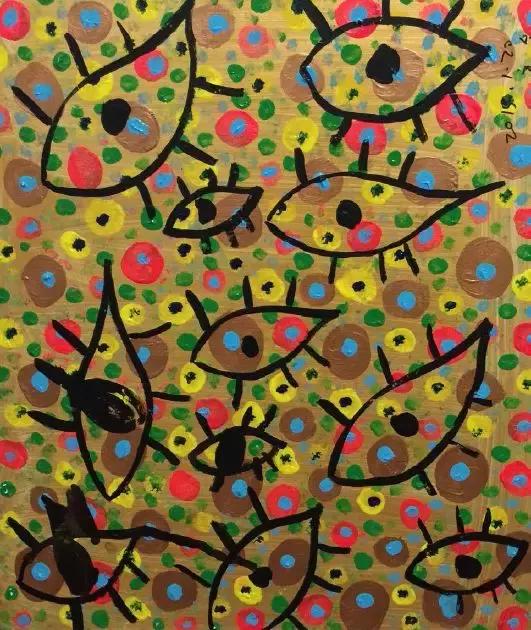

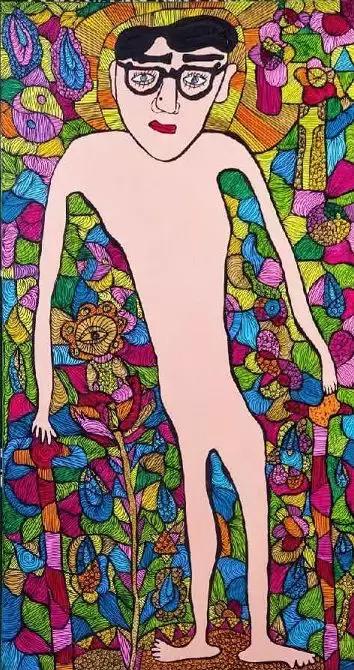

【/S2/】C:乍一看,你的画很有童趣,线条和人物的大量重复,鲜艳的色彩和跳跃,能让人感受到强烈的情感。然而,这幅画的内容包含了大量的宗教内容和象征。你想通过你的画表达什么样的情感?

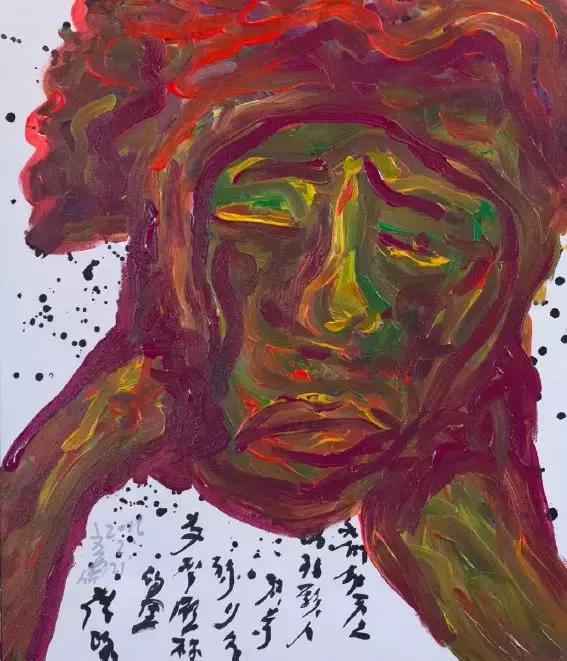

YR: 我开始创作很多这种丙烯画或油画,主要是从我的大学时代开始。常青大学在台湾省的南部,是一个很农村的地方。那里四周是广阔的田野,菠萝种植非常受欢迎,你可以看到整个菠萝田。南方天气很好,蓝天白云。黄昏时分,夕阳会把整个天空空变成红色。所以我觉得我的色彩的运用其实是我当时看到的自然景色和身边的一些事物融合的结果,所以我的作品色彩非常丰富。当然,我也受到了毕加索的影响,无论是写论文还是画画。有一次,我画了一系列耶稣,我给他们都穿上了汉服。我画了一个很中国的耶稣,是一系列的小作品。我把这些画拿给指导我的宋全胜教授看,他对我说:“汝嫣,你确实换了衣服,但你的思想没有变。看看毕加索的作品,他是如何解构和重构的,他是如何打破母亲的东西,重新创造的。”当然,信仰是我在艺术中最想表达的,我的精神总是来源于我的信仰,或者说两者是一个有机的整体。那么绘画就是我表达这一切的一种方式。当我理解了信仰和艺术的开放和自由,我的作品也体现了开放和自由。

C:你每个时期的作品都有显著的变化。你认为你的创作可以分为几个不同的阶段?环境和心情的变化是什么?

YR: 我觉得第一个阶段是我从小经历的学校和社会教育。有一件事我记得很清楚。小时候我妈带我去过那种美术学校,类似补习班,然后孩子们在里面画专业的石膏像。每画完一幅,老师们就会开始评分,然后把所有学生的作品一幅一幅地放在地上,按照画的好坏从头到尾排列。所以那时候我所有的画都放在后面,因为我一直画的不像石膏像,这是我小时候记忆深刻的一件事。后来在高中的时候,我学习了广告设计专业和色彩学、构成学的专业知识。虽然那时候我很自由,但是我还是没有脱离框架式的教育。

那么第二阶段应该是我离家去台湾省各个地方旅游的时候。去过台东和台湾省旁边的岛,开始自助游。旅途中看到的风景给我带来了新的启示。我在思考如何与自然对话,与我生活的地方对话,与我自己对话。可以说我找到了这个阶段的自己。第三阶段,我想是从2015年我刚来巴黎的时候开始的。当时她对我来说是一个未知的世界,所有的冲击一下子改变了我对艺术和审美的固有看法。当时觉得巴黎凌驾于其他所有城市之上,但是后来去了京都和北京之后又回到了巴黎。对我来说,她现在是所有城市中的一个。巴黎没有变。改变的是我这三年的经历和视角。而这个城市对我来说不是终点,而是我认识未知的起点。

C:其实每个人心中都有自己的城市。你第一次来巴黎,她给你留下了什么印象?

YR: 我记得当我第一次来到这里的时候,我觉得自己仿佛置身于一个完全不同的世界。我去了蓬皮杜,见到了我最喜欢的艺术家,毕加索、夏加尔、梵高和莫奈。在这个城市里,我不断体验着一种恋爱的感觉,总是在恋爱的下一秒就立刻失恋,仿佛我们相遇只是为了分手。就像在地铁里,我们站在不同的站台,一个往东,一个往西。上了当地的铁门关那一刻我们就失去了对方,可能再也见不到了。

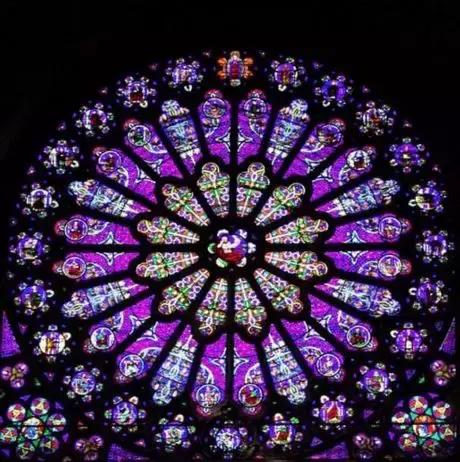

C:你的一些作品,比如《自我》和《梦之花》,让我想起了欧洲教堂里的玫瑰窗。是这样吗?

艾瑞克:的确如此。我在旅行时参观了欧洲的许多古老教堂。教堂窗花的设计确实给我带来了很多灵感。我还特意画了一幅《巴黎圣母院的窗花》。

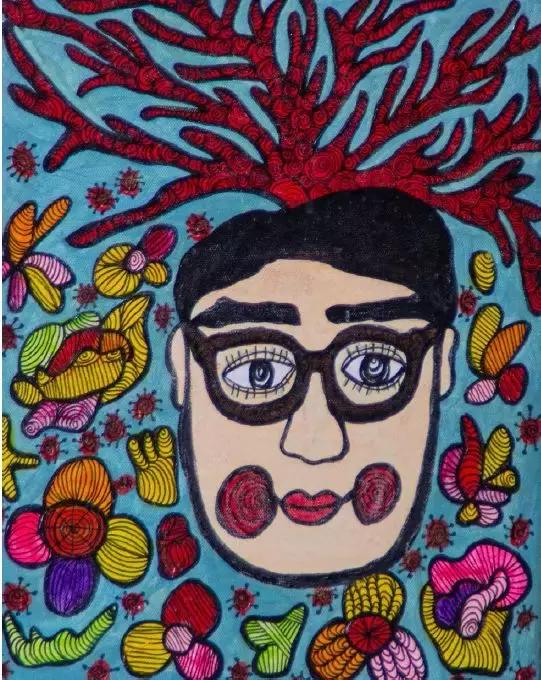

C:你在画中看到很多“眼睛”符号。事实上,这样的符号在各种文化和宗教中都出现过,比如阿鲁斯之眼;上帝无所不知的眼睛;佛教里也有“五只眼”,只说希腊神话里,只有美杜莎眼睛的人可以石化,阿尔戈斯是有100双眼睛的巨人...你画中的眼睛符号代表什么?

YR: 我觉得眼睛最真实。当我看到一个人时,当我看到他的眼睛时,佛陀就能看到他的灵魂。可以说,眼睛是最能看清或理解人类灵魂的器官。同时,眼神也是一种压力。当你被注视的时候,当你是关注的焦点的时候,就变成了一种压力。对我来说,眼睛也是未来。他们展望未来。

"

他说,“我看到的世界,就像一个光晕从一个物体散射到一朵有光的花。我眼中看到的世界是虚幻的,不真实的,梦境的现实中没有现实。把自己想象成一朵即将在光影中绽放生长的花,在无限中看到了有限的幻觉。”

"

C:你的作品有不同时期的自拍。自画像最早可以追溯到文艺复兴时期。从一开始画家的自画像作为范本到后来的自画像逐渐变成了一个画家灵魂的内心自我对话。你在画自拍的过程中有怎样的体验?

YR: 我所有的自画像都是诚实地表达自己,诚实地反映每个时期、每个年龄、每个经历的自己。我记得弗里达·卡罗曾经说过这句话。她说:我画这么多自画像,是因为没有人比我更了解我。所以自拍是我寻找和认识最真实的自己的过程。当我心情很不好的时候,或者我很难过的时候,我面对自己的方式;或者我经历各种事情时表现出来的情绪和态度。人在外面表现出来的,可能只是别人期望他的样子,但不一定是真实的自己。所以当我画自画像的时候,我会用最真实最诚实的方式记录下我当下的每一种情绪,然后回头想想我的当下,我的过去,我的未来。

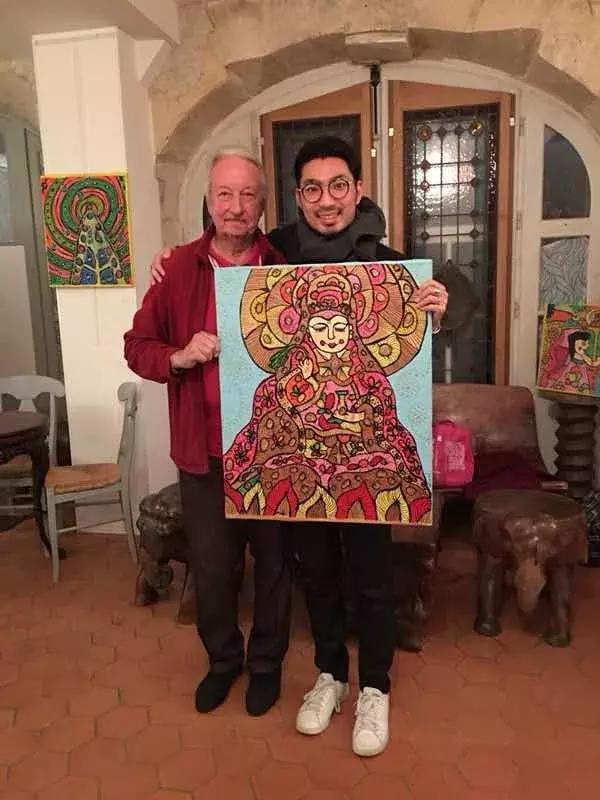

C:我听说你今年在巴黎举办了个展。你为什么选择这个城市?这是你在巴黎的第一次展览吗?

YR: 对,因为我刚好认识我现在的策展团队,而且我很喜欢巴黎,可以说是天时地利人和。

C:看到你也做了很多围绕艺术的产品,我个人觉得有时候这种艺术衍生品比作品本身更有交流性。你设计这些艺术品的初衷是什么?

YR: 这些源于我绘画的设计艺术作品很受大家欢迎,我很高兴,因为这是一种让大部分人看到和接受我作品的相当好的方式,也是一种推广和形象销售的方式。比如我们展览的资金来源主要靠众筹,所以我们会把这些周边的艺术品作为众筹的反馈。其实是一件非常好的事情,因为有些人买一幅画可能有点难,但是买一件周边的艺术品就相对简单了,不管是丝巾还是环保袋,但是同时他可以拥有我的艺术品和我们设计的东西。

C:那么新年这个时候,你对未来的生活或者创作有什么打算吗?

YR: 我仍然住在巴黎,因为今年三月我会在巴黎举办另一场展览。我从未停止旅行。其实我刚从荷兰回来,带回了一些新的灵感,所以正在准备新的创作。之后也期待有机会去大陆做个展览,让更多人看到我。哦,对了,其实最近也在筹备一个公益展览,会在巴黎的几家医院举办。因为之前在巴黎认识了一个神父,他很喜欢我的作品,所以希望我能在一些医院展示我的作品,给那些因病不能出院的人看。能给这些正在遭受疾病折磨的人带来一些亮色和温暖的关怀。

电子邮件:chizhang_731@hotmail.com