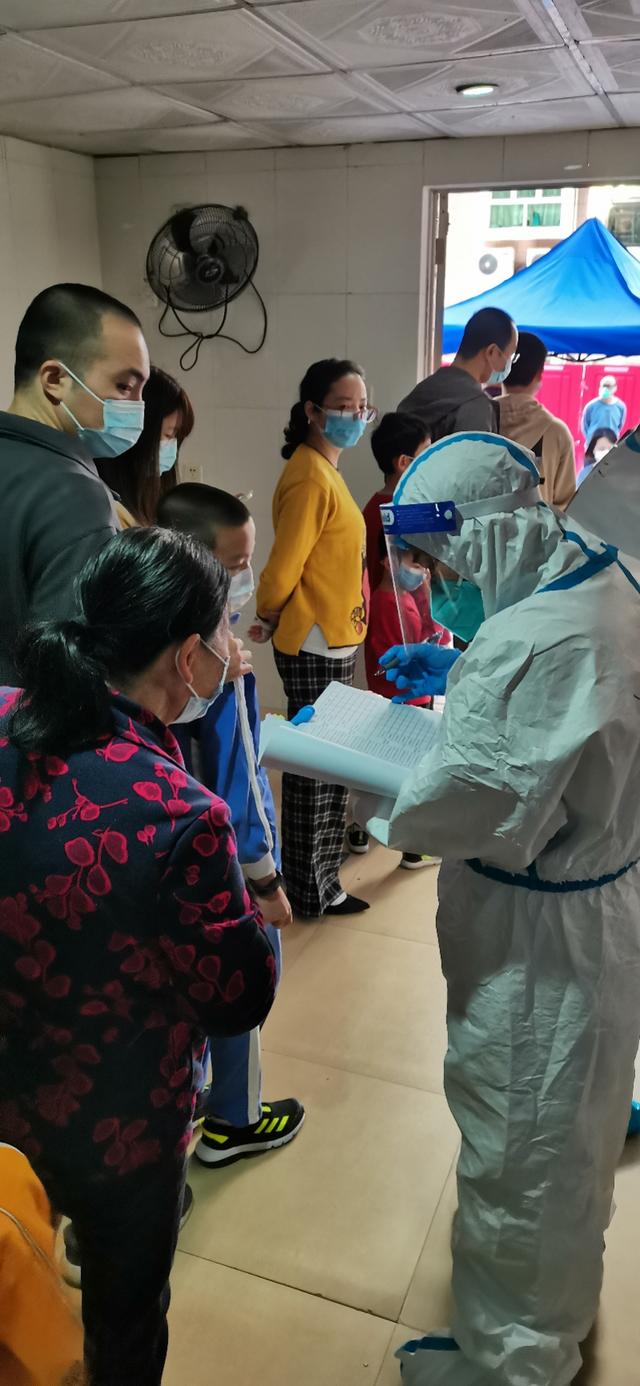

早上7点,在深圳市南山区单位公园管理中心北区管理部工作的万元南早早起床,赶到社区核酸检测点,穿上防护服,开始了一天的疫情防控工作。不同的是,这次她成了当地的志愿者,工作的地方成了自己的社区,一个她熟悉却忙得除了休息都待不住的“家门口”。

从3月12日凌晨开始,深圳福田、罗湖、南山、盐田、宝安五区下发通知,要求全区所有党政机关、事业单位,除保证基本运转者外,就地转为志愿者,到所在社区报到。或者按照组织的统一部署,参与疫情处置。指令一出,志愿者队伍迅速集结,充实基层疫情防控力量。

随着疫情防控的系统化、精准化,义务防疫工作不断细分,志愿者工作越来越重要。他们就像城市中的毛细血管,用火花的能量点燃希望的火焰。穿着红背心和防护服的他们义无反顾地肩负起了抗疫的重担,在脱下红背心和防护服的同时,他们回到了各自的岗位,继续为城市的发展贡献力量。

快节奏的深圳开始了慢生活,忙于通勤的深圳人节省了交通时间,让自己享受这份工作后难得的悠闲。只有以当地志愿者为代表的疫情防控人员,以“慢”争“快”,无暇奔波忙碌。愿这一周的服务,作为回报,带给这个城市其他地方一切如常。

“3月6日,黄贝岭社区划定了封闭控制区、控制区、防范区‘三区’。我在防区,马上联系社区党委加入疫情防控。”罗湖区委组织部的林新金,家住深业东陵。之前的下沉经历让他深知志愿者在社区防控中的作用和重要性,于是第一时间申请加入防控队伍。

同时积极号召住在附近的同事成立“地方防疫队”。早上扫楼前,他们整理思路,确定分工,晚上收集数据统一录入,完成扫楼和数据统计,积极与居民沟通,做好心理疏导工作。“作为一名党员,作为黄贝岭社区的居民,‘守土有责’,和居民一起打赢这场‘堵城战’。”林对说道。

就像林新进一样,福田、罗湖、南山等城区在当地志愿者命令发出前,在“三区”指定的第一时间发出“召集令”,采取就地激活的方式,让各街道、区直部门和驻在单位的工作人员迅速融入社区防疫队伍。

从“有点胆小”到“我很坚定”

其中,福田区决定抽调干部在全区设立“实战营”。短短十天,5000多名党员干部被转移到一线。2月26日,福田区启动“本地激活”机制,探索将“三区”党员干部转变为“实战营”成员,动员党员为社区提供服务。3月14日,全市“地方转换志愿者”公布后,近2000名党员干部当场转换为志愿者。截至目前,已有7000余名党员干部或转入下沉或就地激活,成为服务“三区”居民的主力军。

据介绍,福田区“实战营”分批设立,动态调整。候选人采取自愿报名、单位推荐、组织指定的方式产生,按不同人数设立临时党委、党总支、党支部,凝聚力量。成员到岗后需要参加网上培训和岗前培训,引导转岗人员快速掌握居民登记流程、红黄码人员处置措施等。下沉后,在街道和社区的统一指导下,党员干部协助社区完成了全员彻查、大规模核酸检测、重点场所管控、孕妇老幼特殊群体安保等任务。

福田区住建局的杨航是一名下沉代理人。从2月19日到沙尾社区开始,我负责楼扫,登记信息,继续志愿服务。到目前为止,我在预防区、控制区和封闭区经历了不同程度的志愿服务。“你可能面对的是秘密和红色代码人员,危险是肯定的。第一天扫第一个红码的时候,我下意识的后退了两步‘有点尴尬’,但是从第二天开始心态就稳定了。我们很坚定,居民也更有信心了。”他说。

习惯了心态之后,接下来就是体能测试了。因为城中村大部分楼房没有电梯,入户检查需要一步一步爬楼梯,脸屏和口罩都会被汗水浸湿。此外,杨航是上沙椰树村11巷6号楼的“守楼大白”,14户26人由他看守。他每天都需要把隔离材料从卡口运到家里。他还负责外卖和快递,每天至少要爬两次楼。“上三楼几乎看不清路,带保护套的手机也很难对焦。我每次扫码,其实都会比以前花更长的时间。但是听居民说谢谢,辛苦了,真的能帮到他们一些小事,真的很开心。”

值得一提的是,杨航的父母起初并不知道他的儿子被调到沉入了一个志愿者行列。因为怕父母担心,他只能掐断父母的每一次视频通话,然后再把语音打回去。过了几天,杨的父亲觉得不对劲,忍不住问儿子:“你是不是被孤立了?”杨航担心如果他不再说实话,他的父母会担心,所以他不得不承认他实际上是在抗疫的第一线。“他们经常唠叨要注意防护,还说要送N95给我。他们不知道这里最重要的是防疫物资。”

在每天繁忙的日程中安排“小惊喜”

福田区委党校韦红旗的小区被控制住了,要求只进不出。作为福田区的一名党员干部,他第一次加入了社区的志愿服务先锋队,帮助社区成立了临时党支部。“小区都控制住了,物业肯定会忙不过来。既然在家不能上班,我就主动成立先锋队,和其他党员一起,帮你们维护核酸检测秩序,清除垃圾。家里有特殊困难,我们也会帮你解决。”

2月26日,韦红旗正式被纳入福田区“实战营”第十三班(新洲组)。“就地激活”的通知发出后,新洲社区110名党员干部被纳入志愿者队伍。与社区对接后,新洲集团被分配了流动的任务,每人每天需要打300多个电话确认身份。

刚习惯了节奏,两天后,韦红旗和部分队员被要求在中城天一集合,穿上防护服,对控制区居民进行核酸检测。新洲南村、新洲中心区、中城天一等地就是这个群体的核酸范围。“从最初的每人每天150-200,这几天涨到了每人每天300多,每个人基本上一次泡透两个多小时。如何保证斗志,累而不退,这就是我要做的。”

为了协调小组内的事务,韦红旗每天都要比小组成员早一个小时起床。“我们7点就到了,解决他们吃饭、领物资等等问题。晚上10点下班,要开复盘会,总结今天的得失,然后按照上级的指示一个个分配任务,每天都要熬夜到凌晨。”此外,为了给队员们加油鼓劲,韦红旗还会在繁忙的志愿者生活中策划一些小惊喜——三八妇女节,他们想办法买了一批鲜花,给团里的女同志们送温暖;韦红旗还动员他的团队成员在网上准备他的生日聚会,当他遇到他的团队成员的生日时。如何让他们坚持下去,是他每天都要思考的事情。

临场角色转换,他们成为疫情防控的“多面手”和“主力军”。

除了“三区”已经提前到位的志愿者,福田、罗湖、南山、盐田、宝安的志愿者队伍自3月12日当地发出志愿者通知后进一步扩大。在他们熟悉的社区,通过已经了解的疫情防控情况,帮助社区高效开展防疫工作,成为团队中的“多面手”和“主力军”。

女儿主动提出亲亲关心,她成了她眼中的“医生”

“妈妈,你穿着这件白色的连衣裙。你现在是医生吗?”“是啊,现在疫情防控医生不够,我妈就当几天医生,帮助支持医生的工作。”这是南山区桃园街道龙联社区当地志愿者万元南和女儿的一段对话。然后女儿说:“妈妈,你累吗?”并主动提出接吻,让她一天的辛苦得到了释放。在女儿心中,她是“医生”,是“英雄”。

3月1日零时,南山区桃园街道龙联社区龙都名园被划定为封控区。3月3日上午,她向下属单位汇报了封存、控制的情况。她在家里申请工作时,接到被封控人员可以参加疫情防控工作的通知,便积极联系桃园街道办事处工作人员加入防疫队,现在仍在社区服务。

这对于之前从未经历过本土志愿者的万元南来说,是一个新的挑战。自从3月2日晚正式成为当地志愿者后,她对居民的一举一动和交谈都考虑得更周到了。她在小区的业主群里发起了一个由12名热心居民组成的志愿者小组,按照大家的意愿和主任安排大家的工作。3月3日,这支临时志愿者队伍开始工作。

化身“大白”的万元南在工作。

近半个月的当地志愿者工作,让万元南深深体会到,大家已经习以为常的核酸采样,并不是那么简单,尤其是工作人员需要承受心理和生理上的压力。“经过长时间的封闭和控制,居民也会有情绪和焦虑。志愿者需要耐心解释,稳定居民情绪,坚持在限定时间内完成采样工作,登记、扫码、扫楼,不漏一个居民。这不是一项容易的任务。”万楠坦率地说。于是,她给小区居民发了一条信息:“不能让我们敬佩的人受委屈。大家都努力过了,还需要坚持!“与居民的积极互动也逐渐一点一点地缓和了紧张的气氛。

万元南家有六口人。在她申请成为当地志愿者的那一天,家人既支持又担心。“我也安慰家人。既然疫情需要,我在家工作,来自一线的支持也是工作需要。我在两个孩子面前都要以身作则,何况是党员,我应该在第一线。”每天早上,万元南带着家人的叮嘱出门,下班回家,有亲人的爱和关怀。

万元南收到社区小朋友的手绘礼物。

“不仅家人照顾,邻里关系也更好了!大家从来没有意识到自己的理解,从来没有热情的对话打招呼,互相帮忙拿个快递上楼,有人的菜到了就发信息提醒,一点点感动挨家挨户传递。一次‘意外’让大家的关系更加融洽。”她说,“很多邻居都给我和同事送来了感谢和慰问,还有小朋友自己画的卡片和温暖的话语,真的很感动。”

招商街兰苑社区志愿者。

在十公里外的南山区招商街兰苑社区,1997年出生的江西男孩刘世伟也成为了当地的志愿者。3月2日,住在兰苑小区的他得知要进行隔离管理,他尽快申请当地支援社区防疫工作。

刘世伟,一个来自深圳CID的年轻人。

在此之前,他一直在深圳CID反诈骗中心工作。“我住在宿舍,一个同事和我一起做义工。那天,接到单位号召支援社区防疫工作的通知后,我第一时间决定支援社区防疫工作。作为老兵,义不容辞。”

“他会传递你的爱!”

和万元南、刘世伟一样,福田、罗湖、南山、盐田、宝安等区的本地志愿者也转换了角色,继续在一线服务。

罗湖区人大常委会选举第四级工委主任林玉英第五次下沉社区。他在家附近的南湖街道罗湖桥社区负责24小时服务电话热线。每天早上7点骑车出门,8点前到小区,开始热线接听、录音、办理或交办、跟踪办理等。晚上22-23点回来是她的日常。“由于公交地铁停止运行,自行车共享成为我和同事们的新车,也起到了‘运动’的作用。”

热线接线员的工作很琐碎,咨询政策、配送(外卖、快递、燃气)、居家生活(垃圾清运、下水道堵塞等问题。)、关怀和照顾(特殊人群上门帮助、宠物喂养等。),医疗救助等等都需要一一记录,逐个解决。其中,一个求助的电话让林玉英印象深刻。“一个群众喊救命。他来深圳打零工。由于流行病,他失业了。他已经买好了回老家的车票,但临走前被临时控制,身上只有几十块钱。于是我亲自给他点了外卖,给他送了点吃的和喝的,让值班的同事帮我回电话。后面的同事传达了一句话,‘他会传递你的爱!’目前我也痊愈了,手牵手,爱会过去,力量会过去。"

盐田志愿者履行职责。

盐田区沙头角街道桥东社区管理志愿者田超每天起床第一件事就是开始忙碌的一天。从控制开始就进入备战状态,马上着手组建志愿者队伍。第一批预备队是关闭店铺的员工。为了尽快恢复工作生产,在田超的动员下,组建了一支40多人的志愿服务队。后来,越来越多的居民也想参与抗疫工作。田超本着贴近当地,服务自己居民的理念,成立了一个60多人的互助小组。"感谢志愿者,他们真的帮了社区很多忙."田超说。

清晨,阳光温柔地洒进宝安区罗燕街道虹桥社区工作站的核酸检测点。微风给穿着防护服的志愿者带来一丝凉意。在核酸检测点通道口,街道志愿者梁正在引导居民文明有序排队。夜深人静的时候,梁拖着疲惫的身体回家,而她的家人早已睡下。看到孩子放在桌子上的润喉糖,她立刻哽咽了。梁说,“爸爸跟孩子们说,妈妈是做大事的,全家人都要好好照顾妈妈,不要拖他们后腿。”

记者手记

深圳志愿者有了新颜色

创新机制有效解决人力不足,本地志愿者服务社区居民更具天然优势

深圳是一座志愿者的城市,“深圳红”是这座城市标签中最与众不同的亮色。在这个特殊时期,深圳的志愿者有了新的颜色——深圳白和深圳蓝。没有人去探究厚厚的防护服背后的面孔,却充分感受到他们因为存在而拥有的踏实和安全。虽然本地志愿者是一个新概念,但深圳在抗疫工作过程中已经将其付诸实践。现场志愿者大多熟悉疫情防控工作,且多来自本社区甚至本社区。这种做法也可以减少人流,在一定程度上起到降低传播风险的积极作用。

同时,当地志愿者有着熟悉、熟悉情况、熟悉工作、贴近居民的天然优势。可以提供上门检查、双码检查、政策宣传、物资发放等便利互助服务。他们可以更直接、更便捷地为居民服务,深入把握居民需求,减少沟通摩擦,提供全方位服务。

来自党政机关和事业单位的工作人员换上红马甲和防护服,以志愿服务的方式继续坚守在战争和疫情的第一线,投身于各个社区和小区。他们秉承“有一份力,我们就发出一束光”的志愿者精神,传递了深圳这座城市的温暖,也彰显了这座城市的责任。在这场战争流行病中,市民们不断被赋予“安全感”。

统筹:南都记者张怡玲

南都记者撰写张谢刘夷陵[/s2/]