很多人选择服用益生菌来“调理”肠道。

问题是,我们“吃”的益生菌有多少能活着到达肠道?到了肠道能起到什么作用?

针对这些问题,《消费者报告》对11种益生菌进行了两次模拟实验。

所有人,抓住凳子!

有请11款益生菌亮相

益生菌活性通常是指经过人体消化器官后到达肠道的存活率,存活率高意味着活性好,功效更有保证。而我们的胃中含有高浓度的盐酸,具有很强的杀菌作用,这也是益生菌“活着到达肠道”的最大障碍。

一般来说,流质食物在胃里的消化时间在2小时左右。空腹部胃酸pH值在0.9-1.8之间,腐蚀性强。当你吃饱时,pH值会增加,通常在3.0左右。

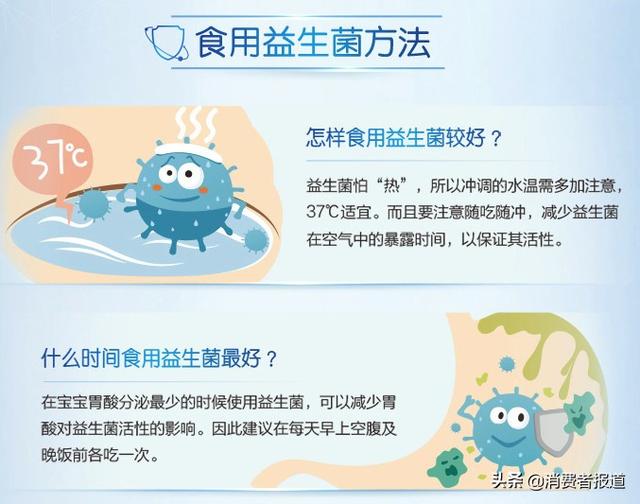

肖道长注意到,一些益生菌品牌建议消费者在空腹部或饭前服用,可以减少胃酸对益生菌活性的影响。

▲图片取自JD.COM某品牌宣传页。

然而空腹耗不是对益生菌的生存要求更严格吗?

为了更真实客观地评价11种益生菌产品的存活率,本刊模拟了两种体外胃酸消化实验,包括空腹腔消化(PH 1.0,2小时)和全胃消化(PH 3.0,2小时)。

结果表明,11种益生菌产品经模拟空胃酸消化后存活率为0。这说明空腹部有11个益生菌,没有一个活的益生菌到达肠道,更不用说功效了。

但在饱腹感的情况下,益生菌的存活率差异很大。 Mami Ai 存活率最高,为98.7%,而童年存活率最低,仅为0.7%。另外陈晗、纽曼、合生元、童年、康翠乐的存活率都在20%以下,分别只有3.5%、7.8%、12.5%、14.7%、18.2%,实际效果并不理想。

有业内人士表示,目前益生菌存活率低是一个普遍的事实,因为很多企业的菌种都是直接从国外购买,没有自主研发,或者在筛选菌种的时候直接忽略了耐酸性评价这一步。

综上所述,对于吃益生菌的最佳时间,模拟胃液消化的结果显示不是空腹部。这本杂志建议消费者吃饱后再吃,或者尽量多吃。

模拟实验二、没法KO大肠杆菌?人体肠道内的微生物可分为三类:共生菌、条件致病菌和致病菌。共生菌占肠道细菌的99%以上,与人体互利共生,能保护肠道。

条件致病菌因共生菌的存在而被抑制,致病菌一般不驻留肠道,但感染可引起腹泻等症状。

共生菌一旦被破坏,肠道菌群就会失衡,致病菌就容易繁殖和入侵。因此,摄入益生菌是一种常见的调节方法。

在实验中,通常采用抑菌环试验来确定抑菌效果。抑菌能力可以通过测量抑菌圈的直径来判断。直径越大,抑菌能力越强。

在工程师的建议下,我们选择了人体肠道中最常见、最典型的致病菌大肠杆菌作为实验中用于判断抑菌效果的细菌。

实验结果显示,11种益生菌产品在体外抑菌实验中抑菌圈直径无变化(5mm),说明送检的11种产品均未表现出抑制致病性大肠杆菌的效果。

工程师,这可能和使用菌粉有很大关系。益生菌的细菌素分泌在细胞外,即发酵液中,发酵后冷冻成粉末,细菌素也相应被去除。

据悉,细菌素是微生物分泌的一种常见抑菌物质,也是益生菌保护肠道的生理机制之一。

如果细菌素已经被去除,是否意味着消费者吃了这11种益生菌后不能达到调节肠道菌群的效果?

有专家指出,益生菌除了分泌抗菌物质外,还可以与肠道上皮细胞紧密结合,形成生物膜屏障,抑制(阻止)致病菌的定植,或者通过降低肠道pH值、加速肠道上皮细胞的代谢来抵抗致病菌。

但这些抑菌机理只是理论分析,很难准确判断益生菌产品在实际使用中是否有抑菌效果。

值得一提的是,盲目服用益生菌可能会带来健康风险:益生菌携带的耐药基因转移到人体,会产生耐药性问题。

有专家指出,抗生素可以杀死致病菌,但对含有抗生素耐药基因的益生菌无效,这是好事。但是,如果这个耐药基因被病原菌‘偷走’了,就会有无穷无尽的麻烦(耐药性)。

值得注意的是,我国益生菌评审机构尚未对益生菌的耐药性做出明确规定。因此,很难正确评估商业益生菌产品的安全性。

作为消费者,在遇到肠胃健康问题时,不要滥用益生菌。他们应该及时咨询医生,并在相应的指导下决定是否食用特定的益生菌。

你有服用益生菌的经验吗?欢迎在评论区和我们分享具体效果~下次见!

【特别声明】:本报告中提及的检测结果和品牌仅对检测样品负责,不代表同批次或其他型号产品的质量状况。另一个实验只是模拟效果,不代表真实的进食情况。请注意。