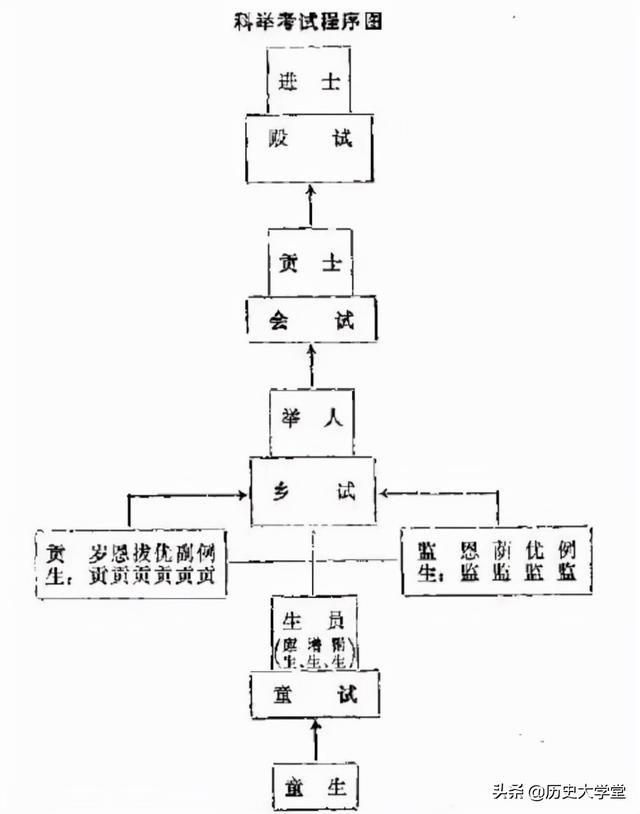

科举制度始于隋朝,唐宋时期逐渐完善,明清时期逐渐僵化。可以说,历史上延续了一千三百多年的科举制度,对中国社会的发展产生了巨大的影响。唐代科举考试的内容、规则和考试方法都比隋朝更加详细,是完善科举制度的重要阶段。

佛经作为唐代科举考试的重要考试方法之一,与唐代文学的发展密切相关。那么,佛经是什么?

上图_古代科举示意图

一、唐代科举与佛经

在解释佛经的定义之前,我们可以先看一下佛经这种考试方法的背景。《唐拓言》记载,唐高祖四年李武莺德是唐代第一次科举,设置了明静、进士、秀才、秀才四科考试科目。此时佛经尚未出现。但随着唐朝的发展,科举考试科目逐渐增多,佛经登上了舞台。

科目增多后,唐代科举考试可分为两类,一类是常规科目,一般有秀才、秀才、明静、法明、子明、明suan六科,另一类是制度科目。藏经一般是一种常见的考试方法。常规科目是指稳定开设的考试科目,系统科目是不定期开设的科目。可见佛经是有一定优势的,因为它可以坚定的出现在常规科目中。

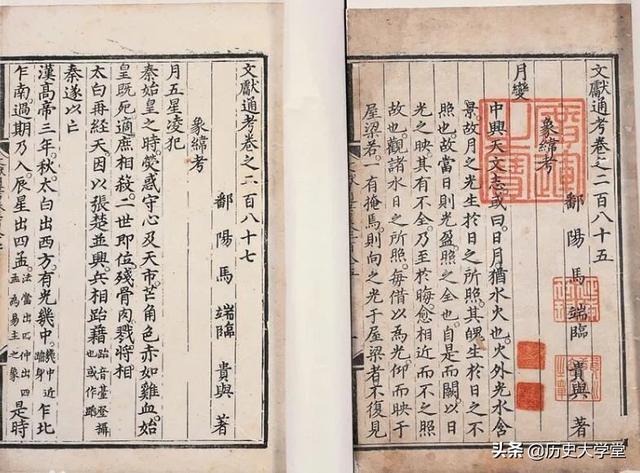

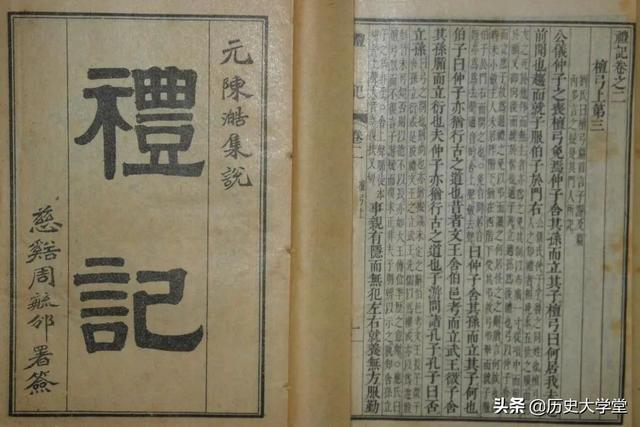

上图_“文学通考”简称“通考”。是宋元学者马端临编纂的一部法规史,共348卷。

《文献通考》载《后经》主要考查儒家经典或道家经典的内容,涵盖两端,中间开线,“裁纸成帖”。每个岗位空应由考生按以上或以下填写。不同时期“随时增损,有无可能”,判断经节的标准也不同。有时十传四,有时十传五,有时至少要十传六。这个类似于语文考试常用的空。

佛经的格式虽然一般是固定的,但在不同的题材中呈现出不同的姿势。

以上_李治(628年7月21日—683年12月27日),即唐高宗。

1。明静·柯与佛经

初唐时,只有明经科一种考试方法。在这种情况下,学者为了更方便地应试,选择背义而不是读经。什么是“义”?可以理解为对经文收集要点的总结。学者只要把这篇“义文”背下来,就能取得好成绩。

到了唐高宗,皇帝注意到这种考试方法有很多弊端,就颁布了《流明经》圣旨,规定明经要加考经,十经中有六经合格。只有岗位合格,才能尝试政策。有了岗位打下的基础,试行政策的要求也会相应提高。根据李周、左氏、李记等人的经书和笔记,朝廷设问。学者不能只靠“义”来回答问题,而要靠收集知识储备,鉴别义。

上图_周立是儒家经典,十三经之一。

新世纪开宗明义二十五年,明经设置了三种考试方法,即贴经、问义、时事政策。贴经合格标准由10通60分改为10通5分。难度有所降低,但仍是明经考试的第一道“门槛”。

唐代科举考试中也有一些科目参考了《清明》的考试方法,如《法明》、《舒鸣》、《明算学》。这些科目和《明经》一样,在考察专业技术科目时,都把经书放在最前面,但考察的“经”只是《唐律》、《说文》、《九章》等专门书籍。

一般来说,佛经是作为明经考试的敲门砖而存在的,它考察的是学者的知识基础,重要性不言而喻。如果秀才考不上,那他其他能力再强,也只能不及格。

上图_唐代文人

2。进士与佛经

进士用经的情况与明静相似。

两年前,在唐高宗永隆,只有一种方式参加进士考试。朝廷选士,喜欢选华丽的词藻。学者为了应付考试,死记硬背老策略。两年前在唐高宗永隆,进士科开始采用贴经的考试方式,然后贴随笔,最后试行,这种不良的学习风气才慢慢扭转。

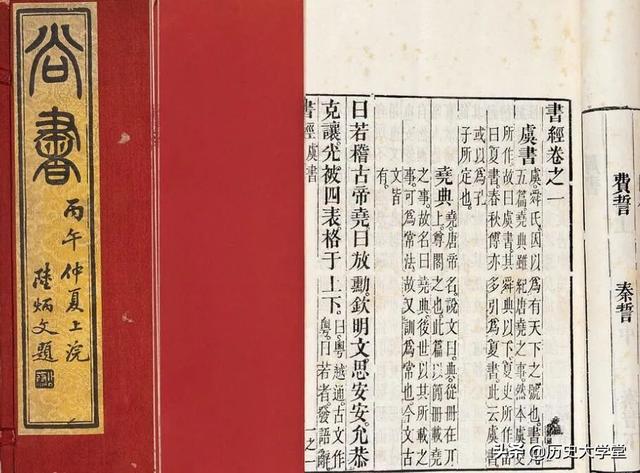

此时金石分馆贴经的调查方法大概是:贴一部《尚书》《周易》之类的小经,十通六通;《老子》正注五帖,五三后合格。

开元二十五年《开元圣旨》规定进士科要修订《礼记》、《尔雅》等。,十个学生通过四个就可以进入作文考试。

中唐时期,由于社会发展的需要和文章地位的上升,文章考取代了铁经成为第一考,但铁经作为一种稳定的考试方法,仍然是检验士子基础知识的试金石。

《礼记》据传是由孔子的弟子所写,是由西汉礼学家戴胜编撰的。

二。佛经与文学的关系

由以上,不难看出《铁经》在唐代科举考试中的重要地位。实际上,佛经也促进了唐代文学的发展。

1。佛经与诗歌

唐代科举考试的典籍主要有《礼记》、《左传》、《石矛》、《周易》、《尚书》等。命题人喜欢从这些典籍的内容中提问,而读书人如果多背一些古籍典籍的典故,将来在科举、策考等写作中也能有辉煌的成就。

上图_尚书,最早的书名是书,写于前五世纪。

这里有一个例子。如安史之乱爆发后的天宝十五年,科举诗题《东郊春》。试题出自《礼记·月序》。写《立春》时,天子亲自率领三公、九卿、诸侯等在东郊迎春,回朝后赏赐或在朝廷。文人第一人黄富然的诗深得青睐。皇甫的诗用了《礼记·月令》中的两个典故。“见黑龙驾,东郊春色已迎我”用天子驾龙典,“姚焕去林园,今遇迁徙莺”用天子回朝后赏官典。

在各种经典中,《礼记》中的典故受到考官的青睐,所以很多学者对《礼记》中的典故也比较熟悉。以宫殿的“九门”为例。在科举考试中,很多学者都用到了“九门”的典故,如窦畅的《林上花》,“色浮近双隙,春入九门深”,吉姆的“冬至日为详日为风候”,“略千井,九门以学”。

以上_李商隐(唐代诗人)(约813-858年),字义山,号余有生。

在科举之外的文学创作中,《诗经》中的典故备受诗人追捧。以李商隐为例。李商隐《武侯祠古刹》“大树思冯异,甘棠记召公”,用《诗经·甘棠》赞美甘棠树,宣扬召公仁政之意,可见其对民主领袖的期待。《Xi社地西搜与上里部的龚伟》“迁满时,多家吐槽其才”,用《诗经·伐木》的典故来表示你对你社地的欢喜。

文人写古诗词,经常会用到典故。典故不仅可以增加作品的历史细节,还可以增加作品的含蓄美。都说“巧妇难为无米之炊”。正是因为士人在准备科举考试的过程中积累了大量的古典典故,所以士人可以在科举考试和其他文学创作中调动知识储备,不至于无事可写,这也促进了唐诗的发展。

上图_《五经正义》是唐代孔等人所著的一部书。

2。佛经和散文

佛经也促进了唐代散文的发展。唐初骈文当道,文风空泛浮华。士子备考科举,一般也只是背义而已。这不利于散文的长远发展。63年,唐朝颁布了官方的儒家经典读本《五经正义》,编者孔在《尚书正义序》中批评了“经世致用”的体例。

进入科举考试后,熟悉儒家经典、掌握大量儒家经典的考生才能在科举考试中脱颖而出。所以可以看到很多考生低着头认真学习。背经时,经世致用、重教化的观念深深影响了文人的价值观,文人也逐渐注重在写作中反映现实,前途无量。

上图_李华(715-766),字远叔,赵州赞皇(今河北赞皇县)人。

开元二十三年,进士李华撰《清孝公礼部尚书崔勉集序》,表明其文学观。李华指出,文章要遵循六经之志。为了实现这一目标,文人要内化儒家精神,做一个有德之人,这样才能保证作品有德。然后,要结合实际,用文字来表达自己的志向,注意发挥文章的美感功能,对书面文字进行修改。这样写出来的文章才有立威的宣传功能和化人为俗的教育功能。

李华为什么会有这样的想法?因为李华在备考佛经的时候认真学习了儒家经典,积累和理解了大量的经书和佛经。因此,他强调文章要实用,要有意义。很多经历过科举考试的学者也认同李华的观点。这种与经典相关、注重实用性的文学主张,对当时空轻佻文风的转变有一定的影响。

以上_韩愈(768-824年),字退,河南合阳(今河南孟州市)人。

后来韩愈、柳宗元等人领导古文运动,更注重实际应用。刘等古文家提出了“”

明道声称明道应该被用作说辞。道教与文学的关系,在刘渊的报告《崔庵的书生》一文中有所论述。他认为学者应该寻求一切方法,把他们的话留给明道。以言释道,言明,言书传世。说教是写作的目的,文学是儒道思想的载体。刘汉反对浮夸的文风,主张散文语言要返璞归真,散文内容要反映现实,散文功能要以教化为主。在古文运动中,产生了一批情真意切、仁义道德、美不胜收的优秀散文作品。

佛经作为一门学科确立后,学者们更加注重理解经典,注重经典与现实的联系,这有利于唐代散文风格从华丽浮夸走向实用朴素。

作者:陈思更正/编辑:莉莉斯

参考资料:马凯《唐代科举经与文学研究》西北大学2019

由历史大学堂团队撰写,图片来源于网络版权归原作者所有。