本文为“一原创”。未经许可,不得删除、修改或盗用至任何平台,否则将追究法律责任。

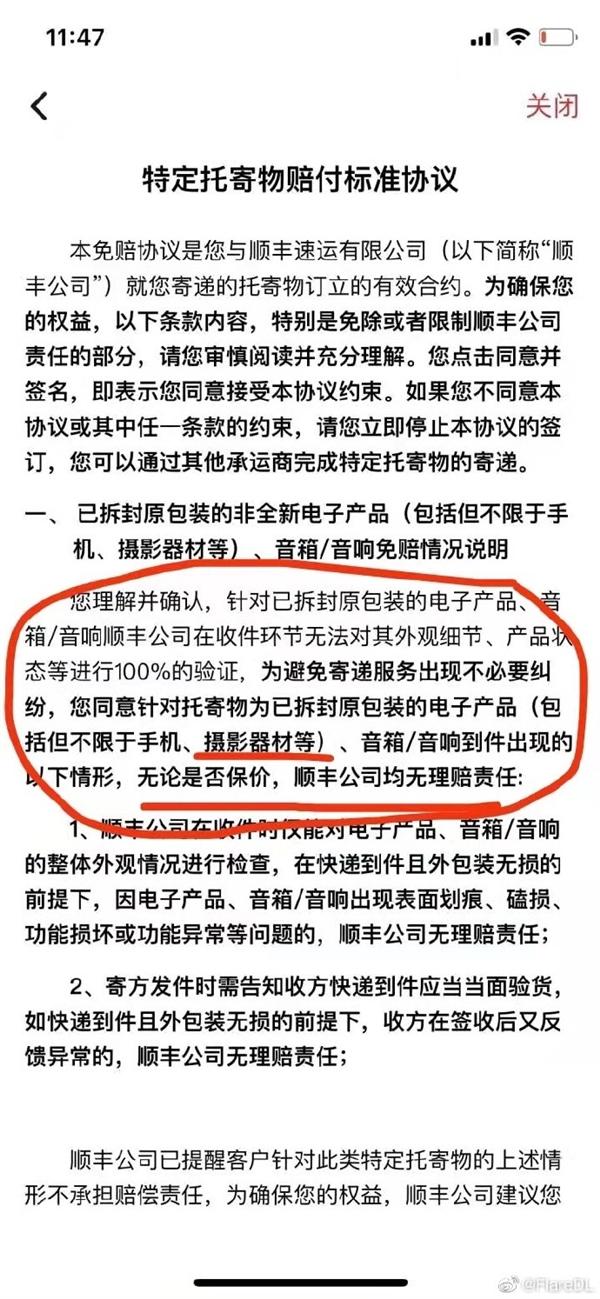

十年前,北京的入学率在90%以上。

中国的重点中学进行了教学改革,

对于新入学的高一学生,班级和班主任制度已经取消,

鼓励学生自主选择课程、教师和方向,

在考试的背景下,这个改革是非常大胆的。

一度在全国教育界引起了“什么是素质教育”的热烈讨论。

《真实的成长》主角:(左起)周、、、

纪录片《真正的成长》始于2012年。

长期跟踪教育改革中的三个主角,

从高中阶段,直到他们大学毕业步入社会,

累计素材近1000小时,

这部电影的制片人是周浩,他制作了著名的纪录片《高三》。

在他看来,这部纪录片可以看到95后的一代,

在社会变革的背景下,

寻找自己生存可能性的故事。

张林导演

2022年2月,我们和《真实成长》的导演,

80后的张琳聊天,

“从第一张照片看,

这些孩子在不断刷新我们的认知,

一个人能否打好自己的人生牌,

这是一个需要用一生去解决的问题。"

编辑陈琴和陈子文

几经周折,纪录片《真实的成长》终于上映了。

上映前一周,在广州内电影节现场,一个00后的纪录片说,“这部片子一点时代感都没有,很难想象这是10年前的作品。”

在张琳导演看来,《跨越时空的真实成长》空的拍摄与其产生共鸣,是因为这是一个极其真实的成长故事。

故事中,关于青春的迷茫,关于成长的弯路,每一代人都一样。

十五六岁的孩子面对变化的校园,面对千变万化的社会现实,他们是如何找到自己的?目前,他们是如何找到人生价值的?他们将来会变成什么样?

真正的成长聚焦于三个主角的成长故事,没有预设,没有剧本。拍摄初期,摄制组穿梭于各种校园场景,渐渐地,他们“跃入”视野。

“周、、都是思维和表达能力都很优秀的孩子,但在他们身上,在他们与学校和家庭成员的交往中,隐藏着很多社会问题。”张林导演说。

主角周

男孩周是一个典型的学霸。他出生在北京的一个当地家庭。他小学学过音乐和外语,但也沉迷于打DOTA游戏。

到了高中,他终于找到了自己的兴趣,爱上了历史和哲学的思辨。他研究洛克和汉娜·阿伦特,致力于公共事务的讨论,是学校辩论队的队长。他精力充沛。

主角陈珮骐

女孩陈珮骐,她说话平稳而无情。我从小就很独立,很独立,甚至有点冷漠。她曾经向往高难度的科学,认为量子力学和宇宙爆炸特别酷,但当她发现别人半小时就能完成物理作业时,她发现自己“还在纠结那些问题”。

主角李文婷

李文婷出生在县城,话不多,但他的眼睛很清澈,像鹿一样醒目。高中时,她离开山西一个小县城,来到北京读书。而且家里和一线城市的差距给小姑娘造成了很大的困扰。

在张林导演的回忆中,每一次拍摄其实都有“遗憾”。有时候孩子抱头鼠窜,摄影师甚至跟不上;有些快速跟进的镜头难免会有抖动。影像的风格可能看起来比较粗糙,“从来没有人拍过这样的纪录片”,但是很真实。

故事开头,阳光明媚,校园里树木参天。穿着校服的孩子们在操场和教学楼里奔跑。他们都很年轻,甚至不到20岁。各种挑战在等着他们。

之后,他们将度过人生中一个特别的六月。考了两天,大家都去了,楼也空。未来,还有更多挑战等着他们。

2012年夏天,烈日炎炎空。《真实的成长》摄制组走进北京十一学校,拍摄了这部纪录片的第一幕:新生军训。秋天过后不久,孩子们就要进入高中一年级了。

北京十一中,一所知名的重点中学,是一个读书的孩子基本都是从一本书开始的地方。

北京十一学校

当时正在实施一场高调的教学改革。对于新入学的高一,完全取消了班级和班主任制度,实行“轮班制”。这就意味着,小至15岁的孩子,和大学生一样,要自己决定上什么班,选哪个老师,以后往哪个方向发展。

在应试教育的背景下,这样的改革是非常大胆的。同时也引起了很多争论。有些孩子不知所措,有些则欢呼雀跃。有的孩子体育课比物理课还多。

大多数教师积极拥抱改革带来的自由空。与此同时,一些老师感到无所适从,甚至哭着去找学长,“我接受不了这样的场景,我找不到孩子,我不能给他们讲课”,这比学生更可怕。

虽然当年学校里发生的一切都在变化,但整个校园却充满了生机。在这里,学生可以向老师提问,组成“学生内阁”,甚至可以直接敲开校长办公室的门,要求校长穿上“喽啰”玩偶衣服,配合社团拍摄。

高中军训的第一天,周和他的老师等人讨论问题。

第一天军训结束后,历史老师李良向学生们讲述了他对自由和规则的看法。他认为军训的目的是培养学生的规则意识。如果“一滴汗水滴在脸上,你擦不掉”,这就是游戏规则。

演讲结束后,主角之一的周穿过人群向跑去。他直接和老师争论。“洛克说,快乐和避免痛苦是人的本性。你觉得老师怎么样?”李良老师回答说,“天生的”。周接着问,“当军训的真相与人性相违背时,我应该尊重人性还是尊重真相?”

校长正在看周写的建议信。

在我们的印象中,15岁的孩子是不会这样和老师说话的,但他引经据典,和老师讨论军训的意义,甚至还写了一本《万艳书》和《建言献策》。没想到,校委会尊重了孩子们的想法,也带来了实际的变化:那一年,初中军训取消,高中军训停课两天。周把他的“壮举”形容为一个标准的“刁民”。

黄娟鲁迅班上的陈珮骐

高一新生陈珮骐没想到学校会给学生这么多自由。她认为“轮班制”意味着学校信任学生,因此,“我觉得自己长大了。不管你搞砸了什么,你都可以说服自己用一个成年人的态度去解决问题。”

陈珮骐上了中国老师黄娟的课,她是她最喜欢的老师之一。在鲁迅主题教室里,黄娟对包括陈珮骐在内的学生说:“你们能理解脱下校服的意义吗?脱下校服象征着‘我’,而不是‘我们’。不介意的同学现在可以脱下校服了。”

她的教学方法很独特,用“扯皮”——一连串的问题——来激发学生的思考。

李文婷在北京的家中拍摄了一部纪录片。

与其他两位主人公相比,李文婷是一个害羞的孩子。面对教改,她会觉得有点难以适应。以前成绩下降,班主任会找她聊很久,“哭完了成绩又上去了,现在没人管了。”

当其他同学都在征求他们对食堂饭菜、自习室使用手机的意见,希望为学生争取权益时,李文婷认为“我们应该习惯,而不是挑剔”。

在不断变化的环境中,她更倾向于埋头学习,这使得她的成绩提高很快。随后,她作为学生代表上台领取了“双科飞跃奖”。

不同的孩子有不同的个性,他们对变化的态度是不同的,他们的观点总是在变化的。更多关于他们的故事被镜头“珍藏”。

《真正的成长》的拍摄贴的很近。摄制组甚至在学校里有宿舍、饭卡和办公室。因为提前知道学生的课表,所以拍摄时会“埋伏”。在某个地方等着,学生一出现就拍照。在某些场景中,学生甚至不知道摄像机在哪里。

学校很开明,基本上80%的内容都允许拍摄。学生对相机没有恐惧感,对相机也早就习以为常。

因为长期跟进,张林导演和三位主角也建立了深厚的友谊。“这是一种奇妙的关系,因为我将像一个数据库一样包含他们所有的过去。我记得他们做过的事,说过的话,和哪些朋友最好过,经历过的事,很多早就忘记了。”

在导演张琳的印象中,15岁的周很有社会责任感。镜头前,他说了一句他最喜欢的话,是北宋大学者张衡渠说的:“为天地立心,为百姓立命,续前事不忘,为天下太平。”

15岁的周认为,有时候成长就是一个庸俗化的过程。

重温“为天地立心,为百姓立命,前车之鉴,万世之和”的思想,我感到一种精神上的崇高。

但他也很清楚,这只是一个不切实际的理想。“按照我自己的规划,我以后想学历史,或者考个律师执照,做做司法什么的。但按照家里的计划,我应该去学经济学,成为一名银行。”

他甚至会考虑如果搞历史会不会在婚姻市场上处于劣势。在理想面前,他内心有各种摇摆。

15岁的陈珮骐认为,人类对孤独和痛苦的表达无所不包。一个人可能会生气、沮丧和不被爱,我们需要试着去理解它。

陈珮骐,在高中的第一学期,已经对未来感到困惑。她说最大的困惑是不知道自己擅长什么。我选择了理科,却在曾经向往的“难学”面前跌跌撞撞。

高二的时候,她写了一部小说《夜行人》,才意识到创作是她这辈子最想做的事。在一堂课上,她分享了自己最喜欢的乐队全能青年社,并谈到了自己对痛苦和孤独的看法。

陈珮骐(右一)在拍摄现场。

高三暑假,她和同学想拍一部僵尸题材的微电影,一个人负责编剧、策划、制作、表演等几项工作。她和同学一起列了一个费用清单,向学校申请了赞助。校长看都没看费用清单就拒绝了。“我不会补贴你的资金。如果出现那种情况,还需要磨练你吗?”

15岁的李文婷认为,只要认真做一件事,就会得到回报,只是时间会更长或更短。

平时几乎不参加学校活动的李文婷坚持学习。但后来她选修了一门体育课,试着跳了当年最流行的韩国女子集体舞。虽然一开始她的四肢非常不协调,但她愿意尝试。

在最后一场表演报告上,这个害羞的女孩穿上黑色紧身衣、短裤和高跟鞋,在队列中努力展示自己的美丽,成为高中里非常亮眼的时刻。

周在辩论现场。

在张林导演看来,随着拍摄的深入,这些孩子也在不断刷新制作组的认知。90后一出生就进入了互联网时代。他们比前几代人更早熟,遇到的压力也更复杂。

有些父母对孩子的期望是升职加薪,会达到人生的巅峰。有些父母希望孩子过简朴的生活;有些家长就是希望孩子快乐成长。

老师希望孩子能更进一步。既然已经享受到了优秀的教育资源,就应该尽快找到自己的激情,找到自己与社会的联系,成为“无限遥远,无数人与我相关”的人。

这些压力,无论是理想与现实的冲突,还是代际的差异,抑或是人生走向的迷茫,背后都有殷切的期望:希望孩子能“打好人生这张牌”。

但也许最重要的是判断的标准。我们应该根据什么来判断一个孩子是否打好了人生这张牌?

纪录片导演周浩在广州纪录片节上第一次看到真实成长的提议,并作为制片人加入了真实成长。最吸引他的是这部纪录片历时10年拍摄的“时间的力量”。

“因为这部电影持续了10年,所以有大量的素材。早期我们至少开了四五次会,后来招了十几个人整理材料。你可以读到一些人物的变化和发展,这是一个非常有意义的教育调查。”

在周浩看来,好的教育意味着年轻人接受教育后可以有更多的选择和更多的可能性,而不是提供一个标准答案。

高中结束后,摄制组又继续拍摄了7年,记录了3个孩子上大学和毕业后找工作的故事。

大学时代的周

高中毕业后,周如愿以偿地去了北京大学学习历史,但他经历了一些幻灭。到了高中,意气风发,立志行动的男生也会担心找不到工作,过不上自己喜欢的生活。

他甚至可能会说,“这四年是见证自己从一个学霸变成一个普通人的过程,甚至活得比普通人还不如。”

陈珮骐大学毕业时。

在高中写完第一部小说后,陈珮骐意识到了创作的意义:“你结交的朋友,包括你的亲人,最终都会离开你,但作品永远不会离开你。”

后来,陈珮骐没有参加高考,而是选择出国留学,从事与创作相关的职业。

大学时代的李文婷

在北京完成本科和研究生学业后,李文婷已经完全摆脱了作为一个外国人来到北京的紧张和不安。她越来越淡定,慢慢融入了北京的圈子,成为了当年她视野中悠闲的北京孩子。

穿梭在月光前,感觉“楚乔真的长大了”

张琳导演记得有一次她跟着陈珮骐去拍,“那天,她出去做了四五件事。最后,晚上想回家的时候,她一路开车穿过东三环。晚上的月光特别大,特别凉。穿过月光后,我突然觉得她终于成年了。”

三个孩子现在都长大了。人长大后,走向一个更复杂的世界,这个世界的变化可能远远大于10年前备受关注和争议的教育改革。

《真实的成长》的主角在《2022》首映式上重聚(左起)周、、、。

人在成长的过程中,总会充满迷茫和遗憾,但同时也与不屈不挠的勇气和不畏代价的探索有关。它是一种“时间的力量”。

从某种意义上来说,纪录片的吸引力不在于故事或口号有多么跌宕起伏,而是在观看人物的真实经历时看到自己的影子,从而得到某种借鉴和鼓励。

这三个孩子不可能是任何大叙事中的主角。“所以这是一个成长的故事,而不是成功的故事。”孩子的成长是为了什么?张林主任特别赞同“实学派”的理论。她认为这三个孩子已经成长为三个“珍贵的普通人”。

至于他们有没有打好生命这张牌,她希望用生命的长短来看。