近日,王先生(化名)向成都商报教育发布反映,其于2020年8月在深圳高等教育文化传播有限公司(以下简称“高等教育”)购买了“自考大专+本科”的课程,并在销售人员的指导下办理了贷款业务,销售人员称“这不是贷款,是教育分期”。2021年3月20日,王先生向“继续教育”提出退款,但继续教育称王先生仍需支付2000元解除协议并取消借款。

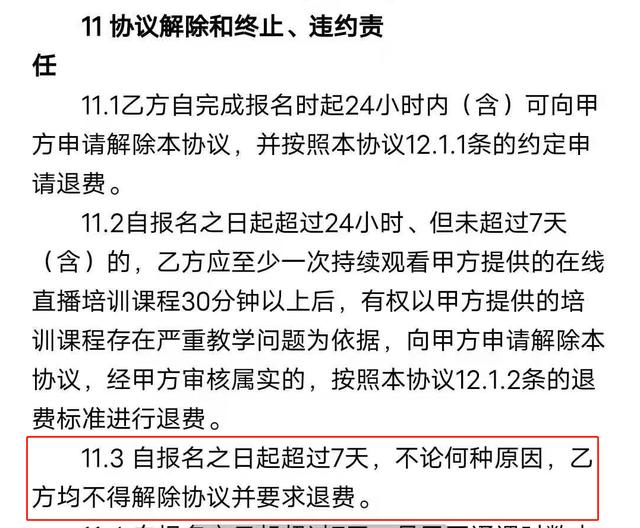

这时王先生才发现合同中有一条:“超过7天,无论何种原因,乙方(注:王先生)不得解除协议并要求退款。”王先生认为该条款属于霸王条款,要求“升学”立即解除协议,退还剩余学费。

“升学”品牌部负责人朴女士表示,如果学生有退款的诉求,可以通过升学的售后渠道及时与相关工作人员沟通,升学会根据学生的具体情况办理退款。

消费者投诉:

购买自考课程被诱导申请贷款

合同中有霸王条款

王先生刚满18岁。2020年8月,他在Aauto Quicker APP上看到一个升学广告,在链接里留下了自己的联系方式。当天下午,他接到了进修部业务员郑的电话。

郑向他推荐了“自考专科+本科”的课程,说这个课程的服务期是3年,学生最快2年就可以考上安徽某高校的工商管理专业。根据王老师提供的聊天记录,8月26日,郑告诉王老师:该课程原价17960元,现在报名可以享受7折优惠,优惠价12572元。

同时,郑还推荐了一个分期缴纳学费的方案,首付598元(报名费首付),剩余11974元分12个月缴纳,每月缴纳997.8元。郑还解释说:“这不是贷款,是教育分期,没有任何利息和手续费。”

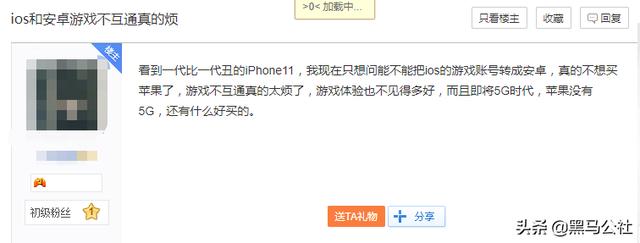

王先生提供的聊天记录截图

王先生说,他通过郑发来的二维码下载了分期付款的APP。由于我刚成年,能申请的额度不高,连续申请两个app都失败了。后来按照郑的指引,在“万达普惠”APP上填写了虚假的收入信息,才申请成功。

王先生提供的聊天记录截图

随后,王先生按照郑的指导,在升学APP上签了合同。“我当时没仔细看合同,就直接拉到最下面签了字。半个月后,对课程不满意,打算退出。我打开合同一看,七天以上是不可能退出的。”

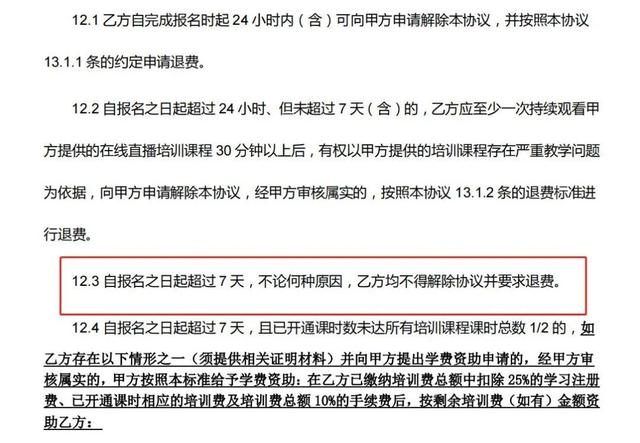

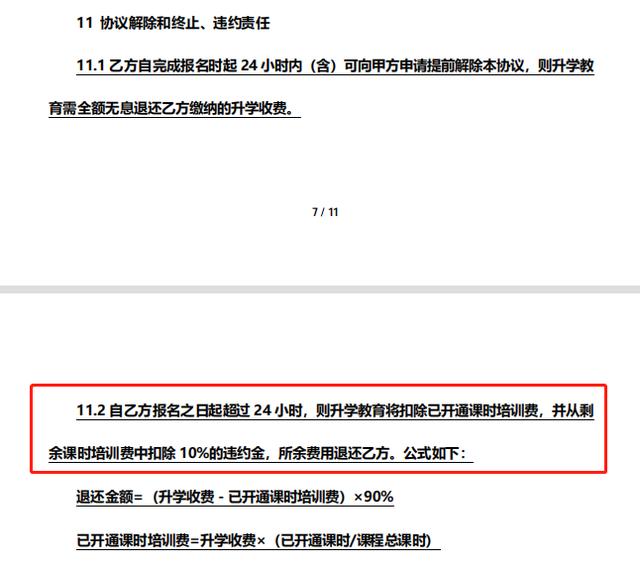

王先生提供的合同截图显示,合同第十一部分“解除和终止协议、违约责任”和第十二部分“退款标准和程序”约定,乙方(注:王先生,下同)自登记之日起24小时内可申请解除协议并全额退款;超过24小时,但少于7天....................................................................................................................................................................7天后,无论出于何种原因,乙方不得解除协议并要求退款。

王先生提供的合同截图

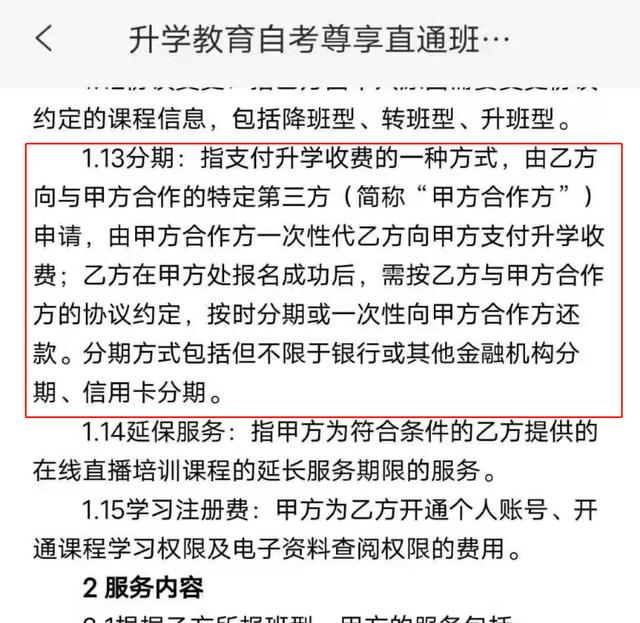

值得一提的是,在这份合同的截图中,记者并未发现“贷款”一词,而这份合同的1.13条款对“分期”的解释是:指一种支付入门费的方式,由乙方向与甲方合作的特定第三方(简称“甲方合伙人”)申请,由甲方合伙人一次性代乙方向甲方支付入门费;在甲方注册成功后,乙方应根据与甲方合伙人的约定,分期或一次性偿还甲方合伙人。安装包括但不限于从银行或其他金融机构贷款和信用卡分期付款。

王先生提供的合同截图

王老师说,进修开设的课程都是直播课,但是上课的老师不喜欢和学生互动。“好几次学生在公屏上提问,时间长了,老师都不回复”。上了半个月的课,他对课程质量不满意,有了退学的想法。这时他打开合同,看到了“超过7天,无论何种原因,不得解除协议,要求退款”的条款。

王先生告诉记者,看到这条规定后,他认为没有退款的可能,就没有和进修的相关人员商量,也没有继续上课。他每个月还贷近1000元,至今共还了6598元。

“这个贷款据说没有利息,但是滞纳金很高。之前进修的工作人员跟我说过,一旦(贷款)逾期,就要补齐所有利息,大概2000块钱。”王先生说。

王先生说,直到2021年3月,随着还款压力越来越大,他在网上搜索升学,发现很多网友投诉其“诱导消费”、“霸王条款”,他们也自己发起了投诉。

“3月20日,我找班主任(进修)退款,班主任说帮我找售后。过了两天,售后打电话来,说要再交2000元才能解除协议,取消贷款。”王先生说。

记者调查:

老师积极推荐分期学费

记者收到了不同版本的合同

3月22日,红星新闻记者以咨询自学考试为由,在官网留下了自己的联系方式,随后接到了业务员李的电话。

李向记者推荐了分期支付学费的方案,通过第三方平台支付,不收利息和手续费。记者多次追问这是不是贷款。李说,这不是贷款,而是教育分期付款。合作的都是正规的理财平台,比如“深圳宝生银行”、“钱花”。

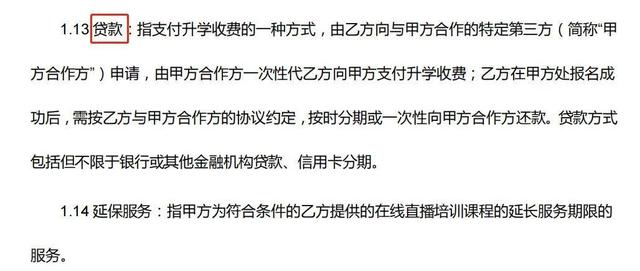

随后,李给记者发来一份合同模板。记者发现,在这份合同模板中,“分期”一词已被“贷款”取代,但说明部分仍与之前一致。第12.3条中仍然出现了“无论任何原因超过7天不得解除协议并要求退款”的条款。

李发给记者的合同模板截图

这一条款是否不公平?对于记者的提问,李回应:“合同是死的,人是活的”。如果对课程质量不满意,可以申请退款,但需要扣除已消费的课时费、10%的培训费和25%的学习报名费。

2月23日晚,记者还接到了自称是继续教育总部审核中心工作人员牟鹏的电话。彭向记者解释,李发给他的合同模板是旧版的。目前公司已经更换了新合同,并要求李发一份新合同的模板。

根据李发来的新合同模板,新合同修改了结算和退费的规定,删除了“超过24小时,但不足7天”和“超过7天”的相关条款,并增加了“乙方完成注册后超过24小时可申请解除协议,甲方(注:进修,下同)将扣除已开课时的培训费,剩余课时的培训费扣除10%的违约金。”

李老师发给记者的新合同模板截图

进修品牌部负责人:

公司要求销售人员明确告知贷款事宜

修改了“超过7天不予退款”条款

3月23日,记者多次拨打升学官网客服电话和天眼潮联系电话,均未接通。随后,记者辗转联系到了进修学院品牌部的朴女士。

朴女士告诉记者,升学不提供贷款业务,只是为部分有报名意愿、经济困难的学生申请无息贷款提供帮助。朴女士说,公司有规定,要求销售人员明确告诉学员,自己在办理贷款。如果销售人员声称“贷款(办理的)不是贷款,是教育分期”属实,公司将按规定对销售人员进行严惩。

对于合同中“超过7天不得退款,无论什么原因”的规定,朴女士表示,在此之前,公司在与研修生签订的合同中确实有此规定。但在实际操作中,如果有学生提出退费,公司并不严格按照这个规定,而是根据学生的具体情况具体协商处理。现在这个规定修改为服务超过24小时的可以申请退款,但是退款的时候会扣除一定的费用。

朴女士表示,如果学生有退款的诉求,可以通过进修的售后渠道与相关工作人员沟通,进修会根据学生的具体情况处理退款事宜。如果学员因延迟支付贷款而产生滞纳金,如果公司已明确告知学员贷款事宜和包括滞纳金在内的其他注意事项,公司不应承担滞纳金。

[S2/]继续教育的另一面

已获得近亿元融资

抱怨不断,而且是负面的

据悉,进修成立于2013年,注册资金3210万元。赵是公司的大股东,也是公司的法定代表人、董事长和总经理。2018年8月,进修获得近1亿元人民币的A轮融资,投资方为“深创投”。

眼睛检查截图

教育官网显示,截至2019年12月,升学教育已与全国47所高校签订招生协议,开设近50所分校,覆盖全国30多个城市。该学习平台已服务超过20万名学生和2000多名小组成员。

据天眼查,2017年12月,进修因“广告违法”被深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗分局给予“罚款1万元”的行政处罚。

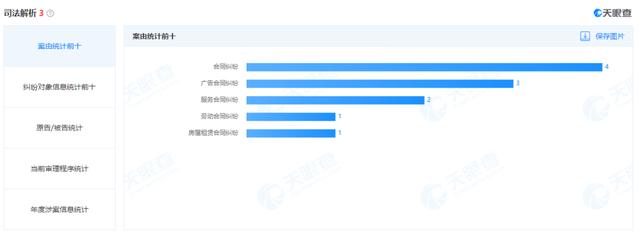

截至目前,继续教育涉及司法案件11件,其中合同纠纷4件,广告合同纠纷3件,服务合同纠纷2件,劳动合同纠纷1件,房屋租赁合同纠纷1件。其中,仅1起房屋租赁合同纠纷、1起广告合同纠纷分别作为一审原告、二审被告,其余案件均为一审被告。

眼睛检查截图

记者在黑猫投诉平台上发现,截至目前,关于继续教育的投诉有4201条,其中4188条已得到回复,4019条已办结。其中,投诉最多的是诱导消费、霸王条款、退费难等。此外,升学2020年因“假证”“涉嫌虚假宣传”被多家媒体曝光。

律师:

消费者有义务仔细阅读合同

你可以尝试以“格式条款+公平展示”为由维权[/s2/]

泰和泰律师事务所韩方律师表示,这家教育机构提供的合同属于培训机构的标准合同,确实存在权利义务不对等的情况,尤其是合同变更和解除的约定以及违约责任的约定。消费者可以考虑以“格式条款+公平展示”为由尝试维权。对于进修工作人员所说的(借款)一旦逾期将补足全部利息,如果没有书面合同中的约定或者其他证据证明已经告知消费者并与消费者达成共识,仅事后告知消费者并不能对消费者产生约束力。

韩律师还建议,面对对方提供的格式合同,作为具有民事行为能力的成年人,消费者自身有义务仔细阅读合同内容,在签订合同时应仔细阅读,并及时指出一些疑点条款。对于格式合同的提供者,要履行充分的提示说明义务,尤其是弱化消费者权益或者增加义务的条款。同时,在格式合同中,也要避免因约定内容超出合理合法范围而导致条款无效。此外,提醒消费者注意保存与维权相关的证据,如文字、语音、聊天截图等,维护自身合法权益。

四川律师事务所主任律师王表示,培训机构涉嫌诱导,但诱导不足以使学员陷入错误认识。从学员的付款过程中可以看出,学员其实是知道如何向第三方贷款的,也是主动提供虚假材料,而且与培训机构签订的合同中也明确约定了分期付款的付款方式。在签订协议时,学员有义务对自己的行为负责,也有义务对培训机构之前所做的承诺进行审查。

七天后不能解除协议的约定,显然是培训机构单方面提供的格式条款,只是限制了学员的法定解除权,如果发生法定解除权,学员仍然可以解除合同。

根据《民法典》第五百六十三条的规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为,致使合同目的不能实现的,当事人可以解除合同。如果有充分证据表明教育机构有违约行为,不能实现合同目的,学员仍可依法解除协议。但在没有法定解除合同权的情况下,学员不能随意解除合同,否则要承担违约责任。

建议学员在选择培训机构时要擦亮眼睛,注意培训机构的口头承诺或解释是否写入合同,还要查看合同条款是否与其口头解释一致,充分了解自己的权利义务后再决定是否签订相应的合同。

红星新闻记者张熊燕

编辑关丽

(下载红星新闻,举报有奖!)