内容:本文是电子工业出版社出版的《人人都是产品经理(创新版):低成本创新方法》的摘要。作者是苏杰,诺特曼是合伙人,由蓝狮图书授权出版。

责任编辑|索非亚值班编辑|负责人

产品操作

在邀请您阅读之前,请思考:

我认识的很多团队都在某种程度上推出了成功的产品。但是每个产品都有它的生命周期。当一个产品走到了生命的尽头,团队想推出第二个全新的产品时,会发现第二次创新并不比从零开始打磨一个新产品容易。

而且,对于核心团队来说,这个时候会有新的挑战。俗话说,由俭入奢,由奢入俭难——当一个团队经历了成功,获得了巨大的利益,却又要从头再来,其心态与白手起家完全不同。

不过这次和最初状态差的最大区别是团队已经有了一些资源,可能是用户,可能是数据,也可能是经验。那么,如何利用这些资源,在二次创新中扬长避短呢?

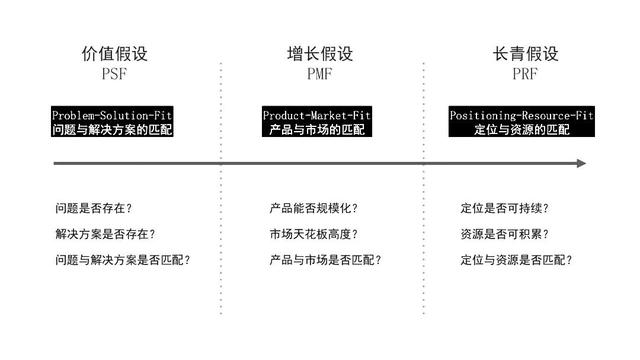

在任何一家公司,单个产品阶段和产品矩阵阶段需要验证的假设都不一样,需要具备的能力也不一样。首先我从一个全新的角度来梳理一下,看看我们是如何从零开始,然后从单一产品走向产品矩阵的。这个过程可以概括为“从PSF到PMF再到PRF”。

PSF,即问题-解决方案-匹配,意思是问题与解决方案的匹配。这是一个价值假设,相当于从0到1的过程,它对应的是“前产品阶段”。

PMF,即产品-市场-契合,是指产品与市场的匹配。这是成长假设,从1到N的过程,对应的是“产品阶段”。

PRF,即定位-资源-契合,即定位与资源的匹配。这就是常青树假说,从n到正无穷的过程,对应的是“积矩阵阶段”。

PSF要验证的是价值,也就是问题对不对,解决方案对不对。它对应于前两轮MVVP,即文书工作和原型。在这个阶段有三个常见的错误:

第一,假设的问题是不存在的,只是我们的想象。比如这个问题:夫妻店账目不清,需要一个财务管理软件。坐同一趟高铁的人,需要社交。

这样的例子还有很多。如果把我们的产品想做的功能列出来,可能会发现很多。对于类似的错误,我们使用“想法过滤器”来避免(详见《人人都是产品经理》3.1节)。

第二,解不存在。指的是完全无解的事情。比如每个创业者都想获得投资,我们解决不了。每个病人都想要一种特效药,我们解决不了。每个投资者都想要一个低风险高收益的理财产品,我们解决不了。

想知道有没有解决办法,可以咨询相关领域的专家,他们可以告诉我们答案。

三、假设问题真实,解决方案可行,但问题与解决方案不符。这就好比用户想要垂柳,你给他黄鱼。这怎么行?这个错误可以通过用户测试来发现和避免。

只有当问题和解决方案相匹配,产品进入PSF阶段,我们才有产品,也就是PMF的P-product。

PMF强调产品和市场的匹配。在这个阶段,我们要验证的是“成长性”,即产品生产和分销的可扩展性是否良好,市场潜力是否足够大,用户是否足够多等等。在产品与市场匹配的过程中也有几个常见的错误。

第一,产品本身无法规模化。

有些产品只是解决单一问题时的灵光一现,就像很多传统工匠做的产品,有很多来自自身的隐性知识,无法标准化、显性化。

比如一个名厨,如果菜谱只有他自己才能准确掌握,那么他最后只能是一家私房餐厅,而不能成为连锁快餐店。这些产品的局限性在于生产的可扩展性差。要想扩大规模,就得在模式上有所突破。

其次,产品没有很大的、不断增长的市场,只能做小生意,做不了大生意。

比如我几年前琢磨的“产品新人培训”这个市场,在国内也不过是一个每年1000万人民币的市场。如果我想做,我得想办法“重新定义”这个市场。当然,“做大”是一种选择,“小而美”也是一种选择,只是我们要搞清楚先选哪一种。

第三,产品与市场不符。

“精于此道”,我一直觉得是个好主意。它的PSF已经完成,产品化不错,市场需求不小。但产品与市场的供求关系存在一个逻辑问题,即“卖时间的人有钱却没时间;买时间的人没钱也没时间。”这种悖论注定了“善于”不可能有大的成长。

防止这种错误需要我们对行业做深入的分析和研究。关于“好产品的评价标准”,我在《大家》创新版已经提供了相应的思路。对于产品“内联”,如果从用户生态的供给端和需求端分开思考,就会发现瓶颈。

从产品创新的角度来说,问题和解决方案必须匹配。当然,我们不讨论只需要研究解决方案的基础科学场景,但如果我们经过深思熟虑认为“小而美”的产品也是相当不错的,那就没必要追求PMF和增长。

如果我们把产品和市场匹配起来,做到了PMF,就说明我们找到了一个公司团队的定位,也就是PRF的P定位。

接下来就是实现PRF,完成定位和资源的匹配,扩大成果。这个时候产品的内容已经超出了单一产品的范围,开始涉及到同一个行业,同一个行业内的产品矩阵,以及更长的跨周期问题。

在这个阶段有几个常见的错误:

第一,产品定位不可持续。

定位是公司的根本,是“使命、愿景、价值观”的宏观理念。正是公司的早期,通过创始团队、产品、用户的反复互动,公司逐渐打磨清晰,为我们后续的产品指明了大方向。不可持续的产品定位就好比我们的定位是“最好的马车公司”。汽车时代来了,我们该怎么办?

二是未能积累产品资源。

随着公司、产品、用户的协同发展,公司的一些资源应该会像雪球一样越滚越大,进而形成自己的增长飞轮。

比如,用户积累越来越多,营业额就会增加,公司对商家的议价能力也会越来越强。这样一来,商品价格越来越便宜,可用的用户也会越来越多。如此反复,形成一个闭环。但是,也有很多公司,除了赚了一点钱,最后什么都没有积累。

第三,区位和资源不匹配。

比如格力的手机,就是定位和资源不匹配的例子。格力过去的积累是在以空为第一把钥匙的家电领域。用户对格力的认知是家电企业,家电是家用耐用品,但手机是个人消费品,这种跨界很难突破。

可能有人会问,你怎么解释小米从手机起家,然后做家电?可以肯定的是,小米运营“用户”,获得“信任基础”,进而塑造“性价比”认知的策略,对其跨界有很大帮助,而格力过去与用户的联系太弱。

阿里巴巴在资源定位和匹配上做得很好。阿里巴巴的使命是“让天下没有难做的生意”。它拥有的重要资源是积累的数据,这些数据可以帮助企业做得更好。

一个公司如果成功匹配了定位和资源,就有了很好的产品矩阵基础。

在现有成功产品的基础上,再做第二个、第三个产品,逐步形成一个产品矩阵,矩阵中的任何一个产品都要考虑和其他很多产品的关系。

这些关系要满足三个条件:复用、积累、善于生死。

可重用是指公司的积累,比如供应链、数据沉淀、现有用户甚至团队的特殊技能都可以利用。如果公司的积累得不到重用,那么我们的第二个产品和很多竞争对手相比就没有竞争优势了。

能量积累是指后续产品可以为公司积累未来可重复使用的资源。好的产品应该让产品矩阵整体变强,而不是简单的消耗公司的积累。

好的生死就是要有合理的生命周期管理,每一个产品该进入市场的时候进入,该退出市场的时候退出。公司就像自然生态系统一样,资源是有限的。产品的死亡意味着资源的释放,而资源有时可以创造巨大的价值。

如果在不具备上述条件的情况下贸然推出更多产品,那么多个产品和团队就无法相互借力,公司就会分散力量,失去竞争优势。

从单一产品到产品矩阵,意味着我们的格局提升了。与其想着给手头唯一的产品续命,不如从更宏观的角度考虑哪些产品该多投,哪些产品该少投。

在产品生命周期达到极限后,我们还需要考虑哪些产品应该消亡。有了产品矩阵,我们就要开始构建产品的梯队。矩阵里有些产品是负责赚钱的,有些是要求花钱的,这就意味着我们不能太在意短期的得失。

我们举一个具体的例子来回顾一下产品和产品矩阵的关系。

2016年,马云在公开演讲中首次提出了“新零售”的概念。阿里巴巴一直低调投资,孵化盒马鲜生也慢慢浮出水面。从产品矩阵的角度来看,阿里巴巴为什么要对盒马鲜生进行战略投资。

马鲜生是什么?简单来说,盒马鲜生不仅仅是一个超市,更是一个菜市场,一个餐厅,一个线上线下融合的新零售业态。

它有很多创新,比如通过电子墨水价签进行线上线下实时调价;通过门店吊顶的自助吊挂系统运输、分拣商品,实现“3公里内30分钟送货上门”;通过全自助结账流程,最大限度地提高商店员工的效率。在2020年初的疫情中,盒马鲜生推出的面向社会“出租”员工的举措,甚至体现了他们对资源优化的理解。

这些年来,整个阿里巴巴产品体系从PSF到PMF再到PRF都找到了自己的根基——天下没有难做的生意。他们所拥有的资源也在不断积累:第一,用户,第二,数据,第三,各种体验,这些资源都是围绕着电商、商业、零售等领域。

阿里巴巴为什么会有这么多战略投资公司?

我们可以试着通过对比另一家商业巨头腾讯的做法来理解。

有一种说法是,腾讯通常做财务投资,阿里巴巴通常做战略投资。即腾讯通常拥有很小的份额,不控制业务,而阿里巴巴想要绝对的话语权,将业务纳入自己的体系。

对于这个有趣的现象,我是这样理解的:流量是互联网业务非常重要的资源。

腾讯的很多产品都可以自己创造流量,所以把这些流量完全变现更有优势。当内部产品消化不了流量的时候,腾讯可以向外部投入过多的流量。此时的投资标的,除了帮助腾讯实现流量变现之外,对腾讯整体的反馈相对较少,所以腾讯只需要财务投入,然后注入流量就能获得回报。

阿里巴巴的业务大多消耗流量,很少创造流量,这也解释了为什么阿里巴巴总是“社交”。

从腾讯这样的公司买流量太贵,所以阿里巴巴自然的思路是考虑如何把现有的流量做得更精细,比如投资银泰、盒马、饿了么。虽然按照阿里巴巴现有的体量,这种方式获得的新客户数量有限。

但是阿里巴巴更大的需求是获取数据,更全面的了解用户。这样,无论是阿里巴巴的现有业务,还是收购的新业务,都可以从每个用户身上获得更大的回报。

财务投资是因为投资对象和自身业务的联动很小,所以只需要投入资源,而战略投资是为了业务的深度融合。

综上所述,阿里巴巴投资盒马鲜生是出于整合业务的考虑。盒马鲜生在阿里巴巴的产品矩阵中表现如何?

首先,盒马鲜生可以重用阿里巴巴现有的资源。比如在选址的时候,我们可以通过阿里巴巴积累的零售数据,知道哪些城市和地区的用户消费能力比盒马鲜生更好,哪些消费品盒马鲜生更有供应链优势。再比如,盒马鲜生通过分析阿里巴巴多年的历史数据,可以提前预测相关需求,调整采购,避免决策的滞后。

其次,盒马鲜生线上线下产生的各类交易将直接数字化。这些数据可以反馈到阿里巴巴的数据池,丰富阿里巴巴的电商数据,让其他产品受益。盒马鲜生在各大购物中心积累的经验,可以指导阿里巴巴的其他新零售业务。

终于在2019年,阿里巴巴发现盒马鲜生的业务和天猫超市的业务关联度很大,于是做了一些业务和团队整合,比如该加强的加强,该削弱的削弱,该砍掉的砍掉,比如把天猫超市的生鲜品类交给盒马鲜生。

以上三点,正是盒马鲜生在阿里巴巴产品矩阵中“可复制、可积累、善死生”的体现。

最后,你也可以试着分析一下你的公司。

如果你的公司还处于单品阶段,那么按照复用、积累、好生死的原则,想想你的下一个产品可能是什么?

如果你的公司已经到了产品矩阵的阶段,那么选择其中一个产品,想想是否符合复用、积累、好生死的原则,有哪些可以优化的地方?

*文章为作者独立观点,不代表Noteman立场。

本文部分图片来自网络。