有没有收到「花苑服务升级」的提示?您是否签署了个人信用信息查询和提交授权委托书?你按时支付你应该支付的钱了吗?

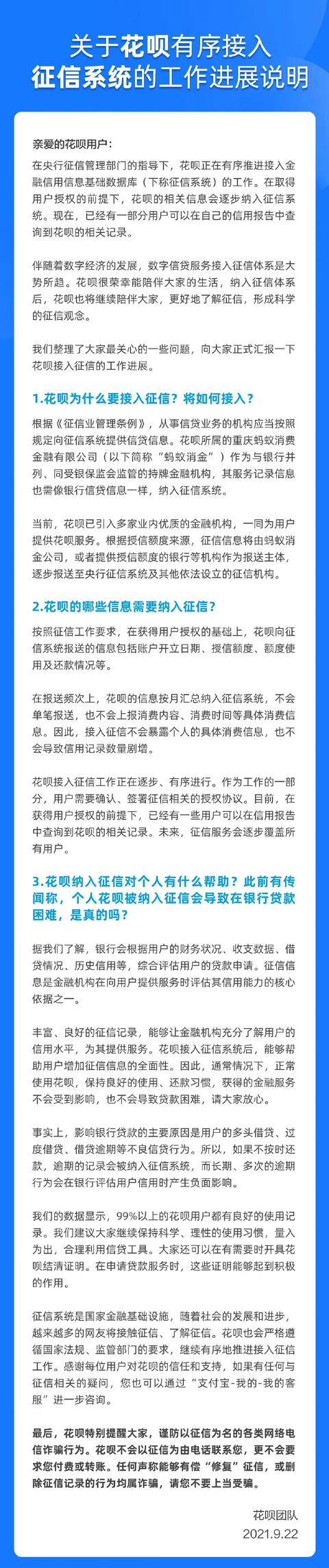

9月22日,柏华公布了接入央行征信系统的最新工作进展:目前,基于用户授权,部分用户已经可以查询自己征信报告中柏华的记录,未来征信服务将逐步覆盖所有用户。

公告称,柏华向征信系统报送的信息包括:开户日期、授信额度、额度使用及还款情况等。每月汇总的信息会纳入征信系统,不会单独报送,也不会上报消费内容、消费时间等具体消费信息。

9月22日,柏华公布了接入央行征信系统的最新照片。

消息一明确,就有用户在网上提出了担忧:过往的逾期记录和频繁的花呗消费会不会影响向银行申请房贷和车贷的通过率,导致贷款困难?

花呗回应称,花呗接入征信系统后,正常使用花呗,保持了良好的使用和还款习惯,不会导致贷款困难,反而有助于增加用户征信的全面性。如果长时间多次逾期,在银行评估用户信用时会产生负面影响。与此同时,柏华也发布数据称,超过99%的柏华用户拥有良好的使用记录。

因为关系到5亿人的钱袋子和生活质量,每次“花呗纳入征信”陷入困境,总会引起极大关注。事实上,柏华并不是第一家获取信用信息并提供金融服务的互联网公司。

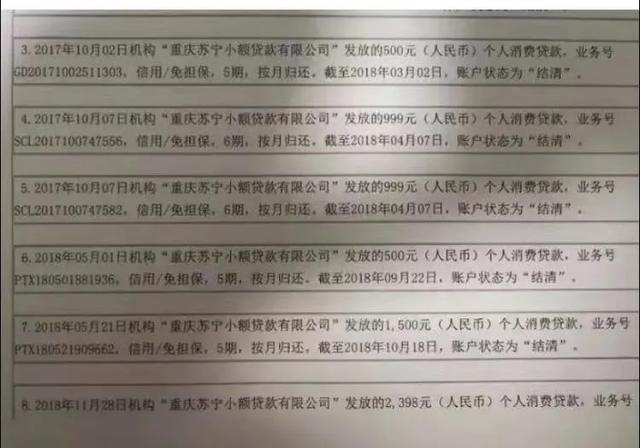

2020年,JD.COM借条和苏宁仁富接入央行征信系统。在申报方式上,JD.COM借条申报的是最高授信额度,苏宁仁富则是逐笔申报。至于用户数量最多的花呗,2020年有用户在社交媒体上留言,称已收到2019年提交征信系统的授权书。

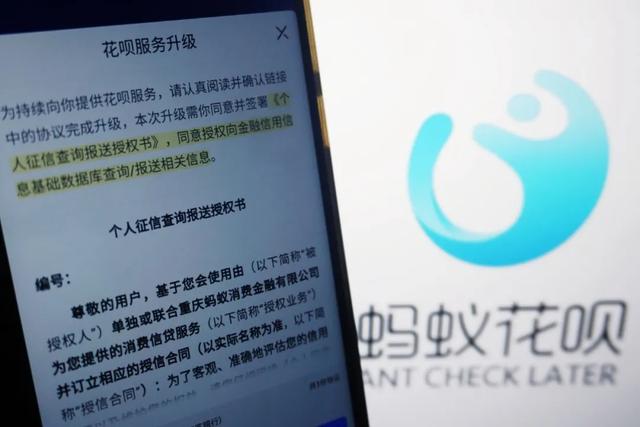

柏华个人信用查询及提交授权书

在监管下,互联网信贷纳入征信是大势所趋,因为花呗等消费信贷产品可以满足需求,带来便利,而人性在商业营销的催化下也在酝酿风险。更全面的监管不仅是规范行业、规避制度风险的保证,也是让公共资金可持续的需要。

除了监管,我们还经历或见证了:以花呗为代表的一系列互联网消费信贷产品,正在推动一代人消费习惯的改变。

自2014年花呗上线以来,花呗已经积累了5亿用户。是时候回头看看花呗时间长,用户够用了。

花呗上征信,不可怕花呗全面接入央行征信,网络上部分用户处境危险,表示要还款,关闭花呗。总的来说,会不会影响以后向银行申请车库贷款,是各种焦虑的来源。

颜财经咨询了广州天河区两家“四大行”的个贷业务员。其中,工行的业务员表示,上报征信后,如果出现逾期还款,会留下不良信用记录,这确实会是贷款申请失败的影响因素。但银行的贷款审批是综合考虑的,是根据客户的个人流量、贷款情况、信用记录等因素。

建行的业务员告诉盐财经,银行会对长期贷款(即同时向几家银行申请贷款)、逾期贷款等记录更加警惕。花呗类似于信用卡,接入征信系统也关注逾期记录。“再小的量,累积次数多了也会有影响。”银行对逾期设定的红线通常是“连续三次,连续六次”(连续三个月或连续六个月)。

用户关心的另一个问题是:经常使用花呗的小额网购/线下消费会影响贷款审批吗?

根据柏华的公告,这些信息将按月汇总并纳入征信系统,不会单独提交,也不会上报消费内容,信用记录数量不会急剧增加。从这个角度来说,花坛的频繁使用不会体现在每月的信用记录汇总中。

盐财咨询两家银行的业务员表示,高频的花呗信用消费不会影响银行审批。另一位自称是银行客户经理的网友也留言说:“按时还真不算什么。我们在审核房贷、车贷、商贷的时候只觉得是正常的资金流动。用花呗和信用卡是不是意味着没钱?谁有钱借?”

艾财经援引一位银行房贷业务客户经理的话称:在人工审批过程中,有些客户经理会考虑用户花坛的消费金额,几千块钱的金额很正常。但是,如果消费过万元甚至经常带花坛的奢侈品,可能会被认为是一种坏习惯。但是否逾期仍是首要考虑因素。

豆瓣提交的苏宁自愿支付的信用记录。

此外,也有声音质疑花呗向征信系统上报的时间:用户在花呗上的信用信息是从用户授权之日起上报,还是与授权日之前的信用记录一并上报?表明存在类似于“溯及既往”的逾期风险。

对此,燕金融电话联系柏华客服,对方未能给予有效回复,称将根据要求逐步有序推进征信信息的获取,并建议用户以实际查询到的征信报告为准。

盐财咨询的银行业务员表示,在得到无法访问征信信息后,记者只得到“按时还款,不要逾期”的提醒,以了解银行应该如何评估花呗的详细情况。

花呗和消费Z世代公众对花苑风波的关注和紧张,反映了花苑对社会生活的影响。

花呗的规模、应用场景、普及速度都是惊人的。

2014年,花芽应用上线,光名字“花芽”就为大众打开了另一个钱袋子。2020年8月,蚂蚁金服招股书透露,在6年多的时间里,花呗积累了约5亿用户。

以信用卡为参照,截至2019年底,六大行信用卡累计发卡量6.4亿张(根据央行发布的2019年支付体系运行概况),达到这个数字,信用卡用了35年,而花呗收获5亿用户仅用了6年。

信用卡还是需要POS机的支持,支付场景有限。但通过二维码,从线上购物到线下支付再到门店支付,花呗被广泛应用于各种消费场景。相比开放门槛和流程,花呗的操作要方便很多。

鲜花如此受欢迎并非偶然。它首先抓住了年轻用户。

在用户画像上,据支付宝统计,使用花呗、借呗的用户中,60%是90后。2017年初支付宝发布的《年轻人消费报告》显示,37.4%的90后将花呗作为首选支付方式。

这种结构的形成就不难理解了。在花呗出现并开始快速获客的那几年,90后以学生和职场新毕业生为主。相比其他年龄段,90后“买买买”的需求更强烈,但支付能力相对不足,这也让他们更容易接受提前消费。

当时,我们可以从柏华的广告中看出他们对年轻用户的锁定。

2017年,花呗的广告主题很明确——青春就是花呗:活成我想要的样子。

2017年,花呗的广告主题很明确——青春就是花呗:活成我想要的样子。还举了一个例子。一个快递员用花坛分期买了第一个萨克斯管,看起来很漂亮,很吸引人。心的背面,通过“什么都可以省,你爱的不能省”,花呗明显是鼓励消费的。

柏华把自己推销给年轻人,因为他们知道年轻人接受新事物的能力更强,消费的意愿和潜力可期。“虽然现在看起来很普通,但那时候用花呗的感觉很新潮。”大学期间开了花呗,毕业后工作两年的用户花花花表示,这种亲身经历也反映出花呗成功打造了对年轻人的吸引力。

但是,不要小看90后的理性。花坛受欢迎的更重要的原因是它们确实提供了好处和方便。

花告诉颜财经,她是通过同学知道花呗的。她之所以开花圃,是因为生活费花了,但她不想主动向家里要钱。用了花呗,生活费还了,周转方便。有时候看病会有额外的费用,花呗充当急救工具。

一个快递员用花坛分期买了第一个萨克斯管,看起来很漂亮,很吸引人。心的背面,通过“什么都可以省,你爱的不能省”,花呗明显是在鼓励消费。

毕业后,她虽然实现了经济独立,但仍然保持了优先使用花呗的习惯,这也改变了她的消费模式:可以购买体验更好的产品,虽然比同类产品略贵,但她还是有支付能力的,只能一次性全款购买,短期内有压力。花呗和免息分期付款的结合,让她在不降低当月生活质量的情况下提前享受。

即使没有大额消费需求,花花也是先用花花,留下自己的现金用于储蓄和理财。同时,钱生钱和到期自动全额还款不会逾期,这使她能够最大限度地提高资金使用效率。有足够的还款能力,她抱怨柏华给她的授信额度太少:“柏华看不起我,觉得我还不起?”

这些关于花的想法在90后中很普遍。

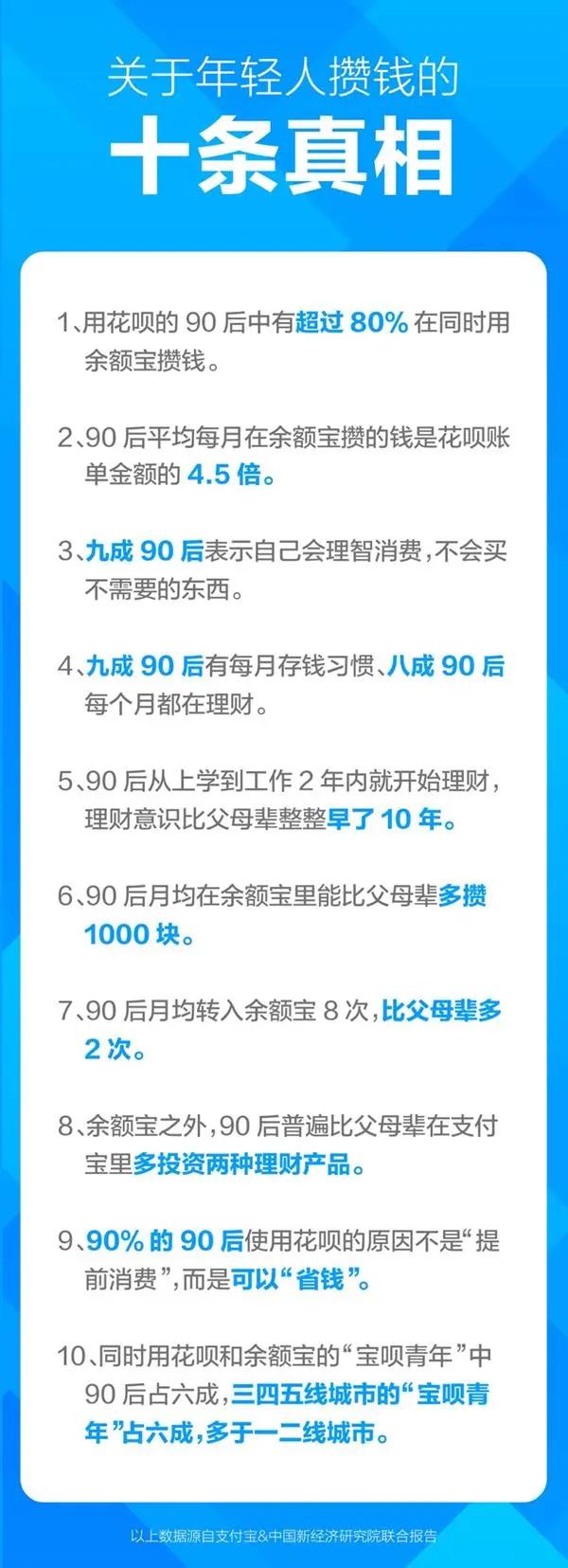

2019年,中国新经济研究院联合支付宝发布90后储蓄报告称,90%的90后使用花坛不仅仅是为了提前消费,而是为了“省钱”和“占便宜”。这个调查显示,92%的90后每个月都会有结余,其中80%的人会管理自己的结余。对比他们的余额宝和花呗,我们发现90后在余额宝的月储蓄平均是他们花呗账单的4.5倍。

2019年,中国新经济研究院联合支付宝发布的《90后储蓄报告》指出,90%的90后使用花坛并非单纯为了提前消费,而是为了“省钱”和“占便宜”

提前消费不是花呗的发明,而是花呗让这种消费习惯更加流行。依托淘宝这个庞大的消费场景,在促销刺激和小额免密支付进一步降低门槛之前,快速满足消费需求,尤其是在购买意愿更强的年轻人中。

除了方便,花坛带来的风险都是同时存在的,更难以察觉。

花呗具有消费和金融贷款的双重属性,用户更倾向于消费端,低估或忽视金融风险。

对于用户来说,风险之一就是信用额度太高。

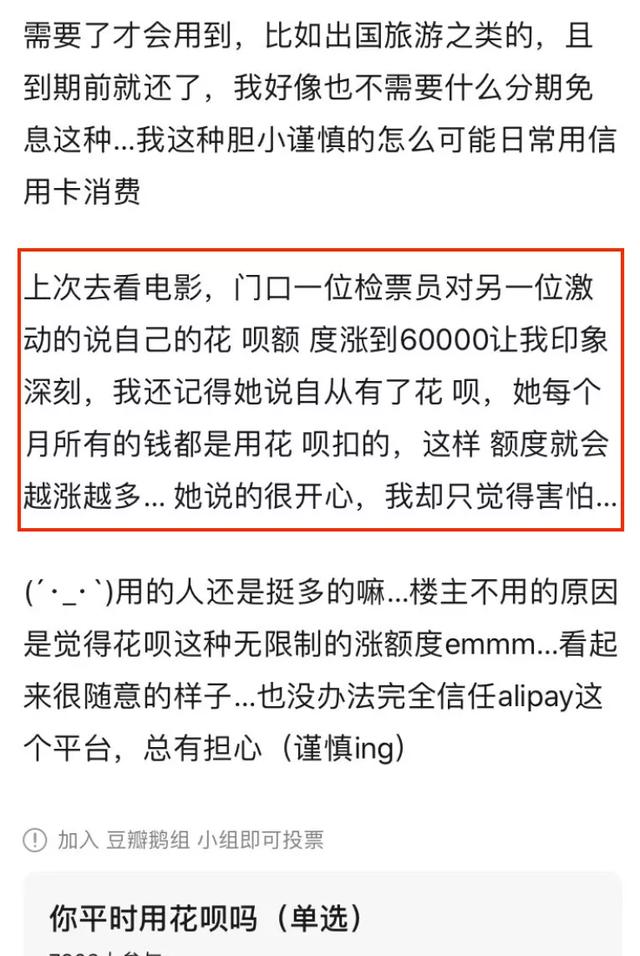

2020年12月之前,花呗成长迅速,很多月生活费一两千元的大学生拿到了几万元的名额。同时,花呗的便利性让少部分用户产生心理变化——觉得花呗不是在花自己的钱,只是换了一个号,久而久之导致过度消费,对实际还款能力盲目乐观。

有网友在豆瓣群讨论花芽话题。

不满足还款时,花呗有分期还款的功能,就像信用卡一样。但是在还款的过程中,分期利率很容易被忽略。花呗分期还款初始显示利率看似很低,但折算成人利率其实相当高,容易导致认知偏差,低估还款压力。

“花呗”和银行信用卡业务基本一样。在营销手段上,银行在推广电子信用卡时也不明示年化利率。直到今年3月,两者都按照监管要求进行了改进。

单笔交易来看,花呗分期的年化利率略高于银行信用卡。

某花呗用户10月20日提供的还款金额为606.56元。如果分12期还款,每期54.99元。同时招行信用卡分期利率54.55元,花呗高0.44元。另一位用户显示,需还款金额为4387.16元。如果分12期还,花呗上是397.76元,招行上是394.55元,工行上是391.92元。

信用卡和花呗分期付款率比较

对此,中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平曾撰文指出,花坛分期手续费比银行高,实际上是“普惠而不益”。

值得注意的是,花呗3、6、9期年利率低于LPR贷款红线的4倍,但12期年利率比红线的15.4%高出15.89%。

用户能否按时还款,花呗和背后的蚂蚁无法回避的问题是:要借钱给用户,你需要垫付这笔钱,这笔钱的来源也隐藏着与资金安全相关的风险。

2017年之前,由柏华和白莲组成的微贷业务,主要是通过阿里系的自有资金向用户放款,靠利息盈利。然而,随着消费借贷需求的扩大,自有资金无法满足需求,投资者也需要新的利润增长点,而在扩张的过程中,风险也在升级。

2017年,蚂蚁花呗和借呗因为通过资产证券化和资产支持票据融资而引起监管关注。今年12月,监管要求:通过资产转让、资产证券化融资不得突破小贷公司杠杆限制。

之后,和借呗开始整顿“降杠杆”,大幅提高旗下小贷公司实收资本,并限制部分用户的贷款上限。

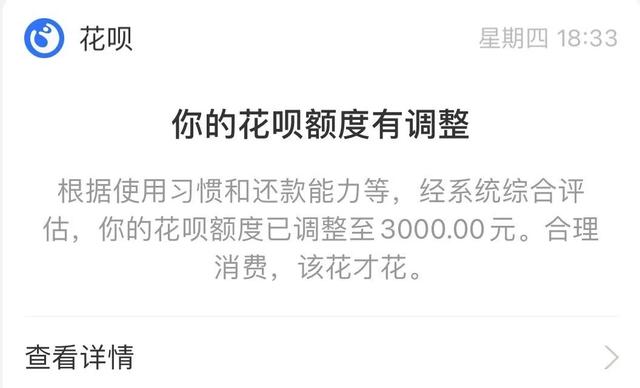

2020年12月,大量花呗用户反映花呗信用额度突然降低。该集团回复称,柏华最近正在调整一些年轻用户的配额,并倡导更理性的消费习惯。

2018年,蚂蚁开始与银行联合贷款进行融资,合作银行共计100家左右,势头强劲。根据蚂蚁金服披露的分析,“到2020年上半年,金融机构发放或实现资产证券化的贷款占比合计约为98%”,蚂蚁金服在联合贷款中的贡献极低,这种新的融资方式也引起监管层的关注和问询。

据界面新闻分析,根据“小贷公司”的监管,柏华和白洁做成了一家中型银行的资产,资本和风险资产规模严重错配,形成了事实上的监管套利...这种新模式让蚂蚁可以用少量资金充分参与大规模资金,同时保留对消费贷款资产的控制权,蚂蚁仅

财经专栏作家纪邵峰撰文指出,应该鼓励金融创新,但如果金融创新的目的和手段是突破资本充足率的管制,那么一旦创新失败,银行倒闭的国家就必须用纳税人的资金去救助,这是不公平的,也是危险的。银行本身是受资本充足率监管的,但如果风险控制不在银行本身,那么监管实施穿透式管理和延伸式监管肯定有理由。这不是监管是否保守的问题,而是社会公共利益保护的底线问题。

我们都知道后来的故事。去年11月,蚂蚁停止上市,随后进行了多次整改。到今年6月,重庆蚂蚁消费金融有限公司获批开业,成为持牌机构,花呗和借呗,及其专属品牌。《证券日报》援引匿名业内人士的话称,对于规模较小的贷款公司,监管标准对持牌消费金融公司要求更高,牌照资质更是稀缺。花呗和借呗未来的运营会更加合规合规。

至于开头介绍的花呗接入征信系统,也算是风险监控的一小部分。

作者|石晶晶

编辑|飞跃

排版|于今