沉寂许久的“小黄车”居然上了热搜!

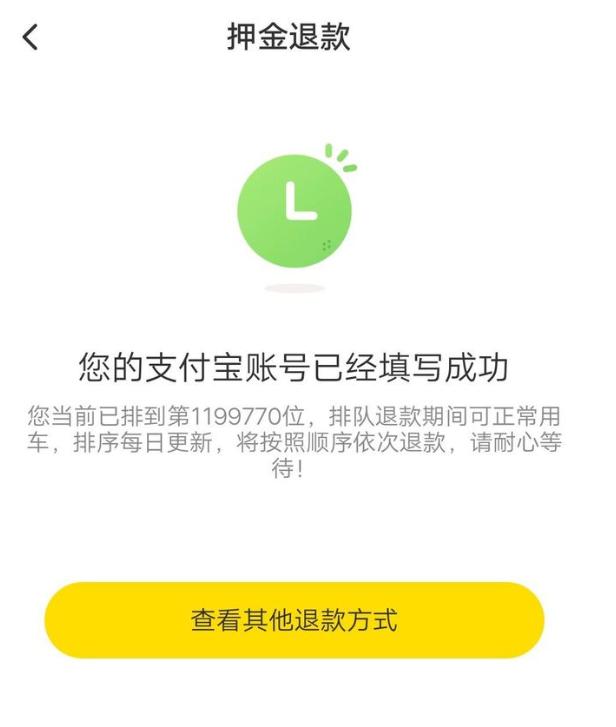

作为国内第一批试水共享单车的企业,ofo共享单车可谓“来的快,去的更快”。2019年,就在大家都习惯“出门骑小黄”的时候,ofo突然宣布破产,近2000万用户押金被冻结,至今杳无音信。

但是,就在最近,ofo推出了一个新的活动,叫做“拉好友,帮你退押金”。活动显示,邀请好友越多,退押金越快,押金上不封顶。

其中“好友订单奖励”活动详情如下:单独有奖,最高奖励为购物金额的40%;“10元专项充值”活动详情为:被邀请好友充值成功,邀请用户2.5元押金即时退还。也就是说,用户需要再次支付10元,才能返还到2.5元。稍微懂点数学的人都会弄明白这其中的猫腻。

ofo的这一操作引起了网友的热议。按时退还押金本来就是消费者的合法权益。这次ofo增加了邀请好友和充值的条件,引起了用户的不满。

对此,网友们纷纷开始吐槽。甚至有网友直言:“这家公司没有底线,还欠我199元。现在就算坑钱,也坑朋友吧。”有网友表示,不得不向朋友入坑索要押金。

据悉,目前,ofo线上仍有超过1600万用户在排队等待退押金。此前,北京市交通委申请强制执行ofo公司为用户提供的押金退还服务,但遗憾的是,其无财产可执行。

来源微博网友

曾经国内自行车共享企业第一的Ofo,为何短短几年就沦落至此?它的竞争对手过得怎么样?

“小黄车”到底怎么了?2015年,一个名为ofo的自行车共享计划在北大恒恒空诞生。“小黄车”也像旋风一样席卷全国,甚至蔓延到海外。短短三年时间,ofo已经遍布全球20个国家,250个城市,40亿次出行。

但随着其他竞争对手的崛起,为了留住用户,ofo不得不借鉴竞争对手的方法——疯狂烧钱。为此ofo推出了一系列优惠活动,如免费骑行、1元内骑行、充100元返200元等只赔钱的活动。据统计,2017年仅摩拜单车和ofo一天就能烧掉4000万元的骑行红包。

为了打赢这场“战争”,ofo也多次找到滴滴,希望给自己更多的投资资金。滴滴也很厚道,表示只要ofo能把日订单量提高到3000万,就给它18亿美元的投资。然而,在那个时候,ofo无法购买/招募更多的自行车/运营商。唯一的办法就是把100多亿用户的存款全部放进去。

【/s2/】后续结果,我们都知道ofo还是没有达到滴滴的要求,18亿美金的投资款黄了,挪用的押金自然也要不回来了。

现在打开ofo自行车共享的APP,可以发现“购物返现”已经成为ofo客户端的主要功能。根据页面介绍,用户同意将ofo押金转换成返利余额后,才能使用购物返现功能,用户通过ofo返利平台跳转到第三方平台购物后,返利余额才能提现。

根据交易所规则,“一旦您确认将ofo平台的押金转入ofo进行赎回,则视为您放弃对押金的主张,ofo平台不再有返还您骑行押金的义务;而且存款一旦转换,是不可撤销的。”也就是说,一旦约定,用户需要大量购物才能获得平台应该返还的押金。

这种“钱生钱”的套路自然会被老用户吐槽。拒绝押金本来是消费者的合法权益,ofo却“花样百出”,“百般阻挠”,目的就是为了再赚钱。肖磊认为,ofo不可能在短时间内偿还这笔高额押金,但无论如何,消费者和市场都很难认可这种用这种套路“欺骗”用户的方式。

共享单车该如何重现辉煌?经过最初的混战,现在的自行车共享市场已经接近稳定,美团、滴滴、Hello成为新的“三国杀”。然而,交通联合部门发布的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》,直接击碎了这些企业的梦想。随着运营监管的规范化,共享单车的运营成本越来越高。

这样一来,用户的骑行成本增加了,从“一元一小时”变成了“一元半小时”,各种花哨的套餐和维护力度不够,让用户逐渐失去了骑行的动力。

源水印

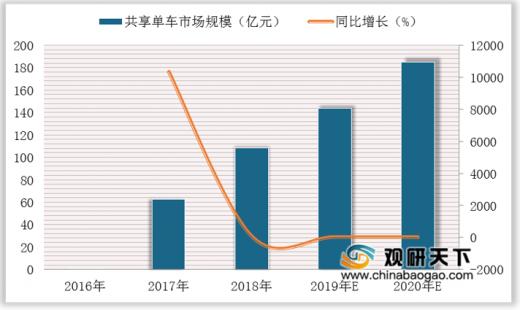

根据市场调查数据,虽然自行车共享的市场规模处于持续增长的状态,但短期内很难再次突破,换言之,它在发展的道路上遇到了瓶颈。比如今年,有消息说Hello要上市了。今年3月,Hellobike获得了由当代安培科技有限公司投资的2.34亿美元。现在,Hellobike在2021年完成了超5亿美元的融资。同年11月9日,Hellobike宣布完成新一轮2.8亿美元融资,投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。

可惜,这么多钱,又被资本市场看好,哈罗并没有成功上市。除了一些众所周知的原因,更重要的是哈罗应该如何挖掘出一种新的模式来引导整个自行车共享走出困境。

所以不管是Hello还是美团滴滴,不是钱的问题,是效率和服务的问题。肖磊个人认为,共享单车企业要想生存下去,甚至成为市场领导者,需要严格遵守这三点:

虽然各大自行车共享APP//小程序都有用户反馈机制,但用户终究是用户。自然没有专业人士是可靠的,对问题的反馈也可能不到位,难以发现潜在的隐患。因此,如果共享单车企业不能及时有效地对共享单车进行定点维护,必然会直接影响用户体验,造成用户流失,这几乎是一个不可调和的矛盾。

共享单车的竞争已经从“交押金打价格战”进入免押金的信用新轨道。企业应减少车辆的盲目投放,同时提高价格和服务,降低车辆损坏率,以利于自行车共享的良性发展。

疯狂烧钱抢市场的时代已经过去了。如何健康正确地将自行车共享融入到自己的生态中,是这些巨头应该思考的问题。2015年是自行车共享的元年,2016年是自行车共享疯狂发展的过程年,2017年是自行车共享市场占领和定位的关键年,但截至目前,自行车共享市场行业确实进入了“寒冬”期。

自行车共享是否是一个伪命题不得而知,肖磊,但如果自行车共享市场不能在短时间内摆脱传统思维的束缚,谁也不确定它是否会成为下一个ofo或mobike。

自行车共享的诞生掀起了共享经济的热潮,但真正的共享经济是原始社会中的闲置资源。通过互联网,我们可以提高这些资源的利用率,解决用户的痛点和问题。但是现在市场上流动的自行车共享并不是闲置的社会资源,更多的是厂家生产的,显然不能算是真正的共享。

在这方面,未来自行车共享可能只有回归共享经济本身,深度绑定自行车与用户的关系,才能真正解决当前自行车共享市场的诸多痛点和问题。另外,从目前几家企业在自行车共享方面的发展来看,有一点值得我们质疑,那就是自行车共享不再局限于自行车共享这个概念,它将被赋予更多的意义。比如很可能成为“吃喝玩乐”的本地消费入口,包括酒旅、餐饮到店、金融、叫车服务、地图服务,其战略意义更为重要。自行车共享下半场的“战争”不再是单一的最后一公里出行的竞争,而必然是衣食住行整个系统服务能力的竞争之下。[/s2/]