寻找你,18年前,被剥夺了。

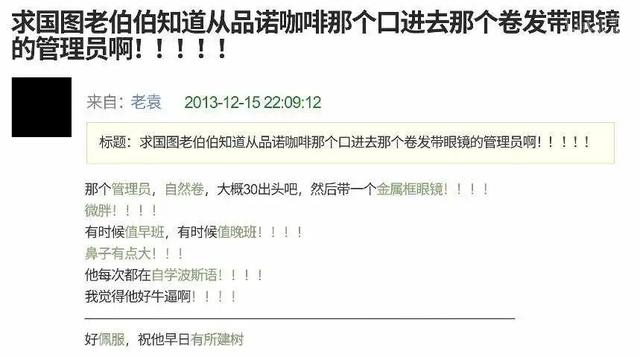

2013年冬天,一个叫“老袁”的网友在豆瓣紧急寻人:

微胖,天生卷发,鼻子有点大,戴着金属框眼镜,三十出头。......

最关键的信息是——频繁低调出没于首都某场馆,昼夜时间不定。

谁这么神秘?

老袁为什么急着找他?为什么《寻找你》现在被撕掉了?

知道真相后,我.....嘲笑鹅。

不是街角偶遇的“爱情神话”,也不是群众帮忙破案的“法制报告”。

那28个惊叹号,全是老袁写给国家图书馆馆长顾晓军的话。

钦佩的感觉-

他工作时花很多时间钓鱼。他钓鱼的时候不玩手机。而是自学波斯语,很牛逼。

现在,国图这个精彩的故事又有了新的后续。

不久前,顾晓军出演了哔哩哔哩纪录片第二季《但还有书》。

你猜怎么着?人比人强,气skr的人。

利用多年的工作和钓鱼时间,他自学了十几种语言,如法语、意大利语、希腊语、拉丁语、波斯语等。,并从未停止研究他所钟爱的中西古典文学。

也就是说,在这样的工作岗位上,有哪个劳动者是不流泪地说出“我真的不羡慕”的?

没完没了,纪录片里有很多钓鱼时间管理的高手。我喜欢称之为-

#那些第一眼就让人羡慕的职业,

真的有那么甜吗?#

先看看这期节目傲人的豆瓣成绩单:

第一季度7万多人打9.0分;第二季播了大部分,向满分迈进了一大步,9.5。

除了休全配音的锦上添花,这部纪录片的口碑能持续攀升,当然离不开正在拍摄的主角——

藏在书背后的神秘作家、织船人、爱书人。

他说,老袁热捧的,用实践告诉大家什么是书迷。

毕业于国家“双顶”高校首都师范大学历史系,做过旅行社业务员,也做过奥组委场馆经理。

他本可以选择一份收入更高的工作。2009年,他做出了选择:应聘国家图书馆管理员(他没说国图尴尬)。

一呆就是十二年,只有一个原因-

更多的时间,更多的第一手资料,方便他研究自己钟爱的中西古典文学。

其他人不明白,这对顾晓军来说是一种不愉快的噪音。别提睡醒了还乐在其中:

你不一定要成为大学教授才能写任何东西。

专业的人,他会有很大的压力。

我们可能更多的是在一个独立的环境里

尽情游泳吧

“自己动手”和“畅游”这两个词...我是说,什么不是凡尔赛?!

在节目的另一边,对打人工人的攻击还在继续。

包,复旦大学英语语言文学系讲师。然而,与这份有着闪亮头衔的工作相比,她的副业——年轻的翻译,更像是一份全职工作。

十多年来,她在业余时间出版了十余部译作,如《唯有孤独如新》。

同时也摸索出了一套斜杠青年的捕鱼方法论。

一切的起点,当然是多年前我第一次被吓到的时候:

我发现没有任何后果。

一旦你推迟一次,你会发现

拖延不是世界末日,你最终会完成它

她的客厅里有一个很大的白板,上面密密麻麻地记录着她从渔民到讲师的成长史。

关键的技巧其实很简单-

拖,先把自己感兴趣的副业做完,能拖多久拖多久。

这件事拖了七年,编辑已经不催我了。

我只是经常用翻译来避免更碾压的东西。

所以大部分翻译计划已经完成。

此刻,正在进行草案码字的肉叔,渐渐露出了狡黠的笑容。(希望老板看不到这个)

继续读。

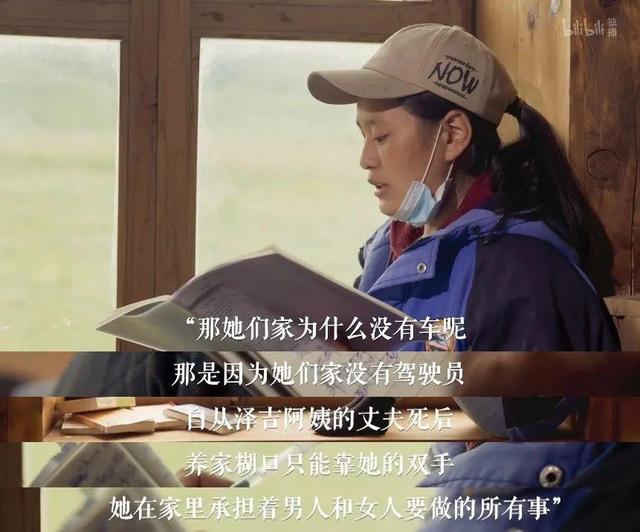

四川甘孜,在海拔3700多米的塔公草原上,有一座名叫那朗玛的图书馆。

而设计建造它的人和这个图书馆的馆长库美和尚正在讲解他的设计理念。顺着他手指的方向-

进入镜头,是白窗外的两座雪山。

坐在这个窗台上,可以享受美景相伴的沉浸式阅读体验,免费。

看到这里,有谁像汹涌的弹幕大军一样,流下了羡慕的泪水?

博尔赫斯曾说,“我一直在暗暗想象,天堂应该是图书馆的样子。”

所以,在这样一个接近天堂的图书馆里钓鱼看书,也算是天堂里的天堂了吧?

回到本文开头。

为什么我在“令人羡慕的职业”前加了四个字“第一眼”?

其实这部纪录片能在口碑上保持上升的真正原因是信息差。

从外行的角度来看,除了工资低,书圈的工作在时间、强度等各方面都很舒服。他们仿佛站在了快节奏生活的对立面,在另一个时间里自由自在地游泳空。

真的吗?信息不畅导致的偏见。

正是这种真实与想象之间的信息鸿沟,使得这部纪录片能让人分分钟观看突破。

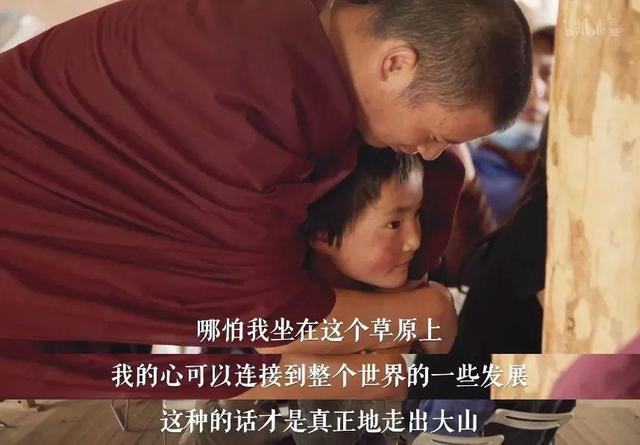

在很长一段时间里,在携带“天道”到雪山之前,梅只是一个潜心修行、四处求学的僧人。

改变他人生轨迹的,是2014年一场突如其来的地震。

当时Kumei在苏州读书。地震后,他赶回家乡,和朋友一起走访了数千个遇难者家庭,分发物资。正是这次访问,让他第一次清楚地看到了家乡的贫穷。

灾难过后,他无法说服自己远行,于是决定放弃外面的安逸,留在家乡改变现状。

只有知识才能改变一个地区的贫困。

喇嘛没有收入,他有自己的路。

一边制作青稞酱出售,一边筹集资金;另一方面,像顾晓军一样,通过自学——建筑设计打开新世界的大门。

画图搬砖...我自己花了一年半的时间建了这个图书馆。

当地唯一的图书馆。

建成后,九美陆续收集图书8000余册,并不定期邀请各界人士远程授课。

图书馆成了孩子们清贫生活的精神乐园,甚至改变了一些孩子的人生轨迹。

像19岁的拉姆一样,他经常搭便车到这里来读书和写作,决心将来成为一名作家。

拉姆分享了他的小说。

外行看似天堂般的美人,背后其实是九妹孤独而强大的大手在打造和维护。

这份工作舒服吗?绝对不行。

但久美觉得,虽然身在草原,但内心并没有停止与外界的互动,他没有遗憾。

节目的另一边,南京图书馆。

每天早上,不管刮风下雨,这个图书馆都会迎来一位常客——

98岁的沈。

沈老先生一生致力于版本目录学的研究,堪称我国“古籍活字典”。即使是1: 1复制的精美且高度仿制的古籍,也会立刻展现在他的眼前。

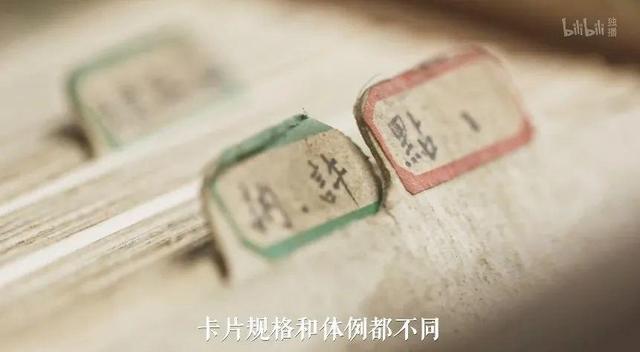

在他身上,曾经肩负着一项关系到中华文化传承的重任——古籍善本编纂。

什么是善本?

那些有历史文物、学术信息、艺术再现的古籍。

如此珍贵的中华文化瑰宝,因为时代的变迁和战乱的摧残,散落在全国各地,导致少之又少。

1975年,周恩来总理在弥留之际,提出要尽快编制国家珍本图书目录。

由此,中国百年来规模最大的古籍善本书目编纂工程启动,中国最权威的古籍善本联合目录诞生。

这个项目就是要把我们文化中迷失的“孩子”找回到他们的“家”。

它是如此的复杂和浩瀚,你可以在几秒钟内通过列出一组数字来理解它-

需要逐一核对的目录卡片有13万种,总数达数十万种。当时,只有40名工作人员负责。

这个项目的主编是有“批判眼光”的沈老先生。

在那个没有互联网的年代,知识储备和体力有限的他只能不厌其烦地识别“人肉”。

六千多个日日夜夜,一遍又一遍,斤斤计较,一遍又一遍的努力学习。......

沈老先生从初审到定稿,从小伙子到眼角的皱纹,参与了整个编纂过程。

这个工作容易吗?绝对不容易。

只是像沈老先生这样的书友,他们选择站在快节奏的另一边——

放慢脚步,花时间打磨,等待真正好的作品。

他们曾经努力过的艰辛和孤独,已经被飞速前进的时代过滤掉了。

我们嫉妒只是因为-

我只看到时间和知识在他们身上沉淀下来。

同样被时代过滤和改变的,还有读书这件事。

前两天在豆瓣看到这样一段话——

有人在某短视频平台分享了一段视频的截图。截图是这样的:

源水印

胖友们,你们的答案是什么?

让我猜猜,你是不是只想用视频下面点赞数最高的评论?

如果你想让我学习,你就得把我的头拧下来。

难怪。

现在短视频盛行,讲真。如果不是微博的书籍推荐,很多人宁愿下班后花一两个小时刷视频,也不愿意打开一本书看几页甚至十分钟空文件。

读书成了一件苦差事。

这个节目所做的,其实是在此基础上提出一个问题:读书真的是苦差事吗?

之所以这么好,是因为祛魅书圈这个行业也在普及阅读。

古人云:“万物皆下品,唯有读书高。”它说,“看,在这个行业里它不是那么光鲜亮丽,但它相当悲惨。”

我们外行人认为做书是工匠的工作,一般人是无法理解的。

上面写着:没那么神秘。不是每天两点,其实挺无聊的。

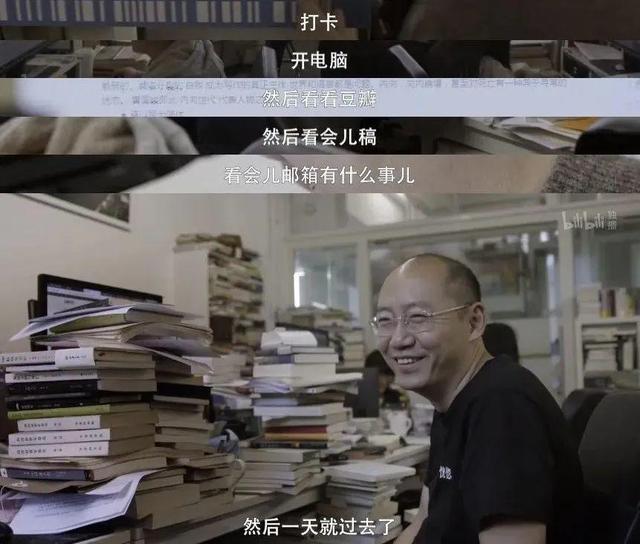

打卡,打开电脑,看看豆瓣。

然后看一会稿子,看一会邮箱有什么问题。

然后一天过去了。

我们每天被快节奏的生活驱使着前进,我们觉得打开书本这个动作承载着劳动者无法承受的重量。

如果没有合适的空档,没有安静的氛围,你一个字都看不懂。

岁月如朝霞,沈老先生,现在在图书馆里说:

我就像一条在图书馆里游泳的鱼。

如果我离开水,我会死的。

这一行动对他的生存是必要的。

同样,顾晓军用法语宣读了摘自“法国狄更斯”杜德的《最后一课》的摘录:

当一个民族成为奴隶,只要保持自己的语言,就像掌握了打开自己牢房的钥匙。

一句话没说就崩溃了,捂住脸哭成了表情包。为什么?

那些曾经反复咀嚼,变成成长养分的文字,瞬间跃然纸上,唤醒了他的情感记忆。

文字早已成为解码他情绪的语言之一。

这部纪录片在说-

读书没有那么神圣,就像柴米油盐,只是我们生活的一部分。

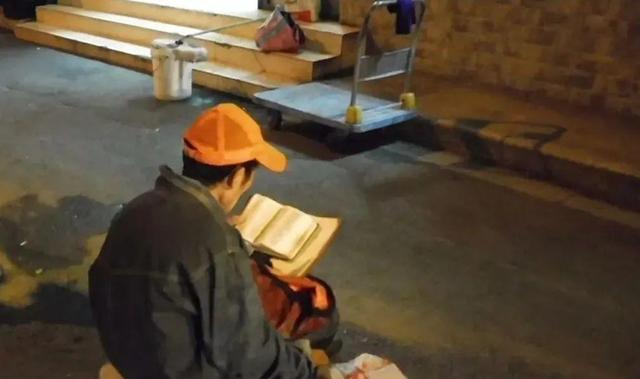

还记得前段时间谷雨实验室报道后引起热议的研究海德格尔的农民工陈至吗?

图远报道“一个农民工想到海德格尔|谷雨很正常”

为什么农民工读海德格尔被当成风景来猎奇?农民工不配学哲学吗?

看到了吧,这个可笑事件的原因就在于我们太有野心而不去学习。

所以那些在社会上占有资源不多的人痴迷于读书,被视为阶级逆袭的神话。

所以久而久之,读书就有了很高的隐形门槛。

做了多年读书节的梁文道曾经说过,他永远不会苦口婆心地劝人读书。

在他看来,这样既能鼓励人们学习,又能把书房与生活区割裂开来,直至成为一种符号和枷锁。

最终的结果是“把书推进海里淹死”。

对读书的偏见早就该消除了。

书和我们有什么关系?每个人都有自己的答案。

但是最好的答案一定是-

不管学习的人是什么教育背景、地位或阶级。

他们都平等地融入了我们的生活,成为生活的一部分。

不可或缺。

但是,没必要高调。

今日工人:假印章刻制中心负责人。