来源:内容来自Caixin.com,谢谢。

编辑出版社

这位打过世界级大战,带领TSMC崛起的老板,如何回顾台大半导体的发展?接受了张忠谋两次4小时的财讯独家专访,讲述了全球半导体厂商兴衰的关键和台湾省半导体产业从无到有的崛起,以及一些不为人知的秘密。

“你是所有媒体中第一个将台湾省置于全球半导体产业发展背景下的记者,”TSMC创始人张忠谋在1月底接受财讯独家采访时表示。

张忠谋提到了1955年排名第四的希尔瓦尼亚。"这家公司是我的第一份工作,当时它还是一家晶体管公司. "他接着说,“那时候连排名第一的休斯都小得数不过来。」

1972年,张忠谋刚刚被提升为德州仪器半导体业务部总经理。那一年,TI是全球最大的半导体公司,收入最高,张忠谋是德州仪器半导体集团的总经理,该集团在全球拥有4万名员工。

那一年,英特尔刚刚成立第四年,但它已经被张忠谋视为“最强劲的对手”。他与英特尔的竞争被TI的CEO致命的战略误判打断,英特尔站在了全球半导体行业的巅峰。

离开TI接任台湾省ITRI总裁后,张忠谋洞察到台湾省半导体发展的优劣势,成立了全球第一家专业晶圆代工厂——台湾集成电路制造公司。30年后,在他的领导下,TSMC从一家初创公司变成了市值和工艺技术堪比英特尔的半导体巨头。因为这种创新的商业模式,台湾省发展了独特而密集的OEM供应链,从无到有,逐渐成为全球重要的半导体聚居地。

回到50年前。这位打了一场世界级战争、带领TSMC崛起的教练如何回顾这段历程?1月底,张忠谋接受了财讯两次4小时的专访,谈及全球半导体厂商的兴衰和台湾省半导体产业从无到有的关键,以及一些不为人知的秘密。

记者问(以下简称Q): 我们梳理了过去50年全球前10大半导体公司的营收排名,发现市场变化很大。你怎么看待这样的变化?

张忠谋A(以下简称A):1955年加入半导体行业,1958年加入德州仪器,直到1983年才离职。(编者注:从1965年到1985年,TI是全球排名前2的半导体销售公司)。

半导体的发展应该从1948年开始,当时肖克利(Shockley)、巴丁(Bardeen)和布拉顿(bratton)三个人,在美国电话电报公司(美国电话电报公司)贝尔实验室工作,发明了晶体管(Transistors)。然而,在1952年之前,没有半导体工业。这项技术发明后,at & T的制造部门西部电气公司(Western Electric Company)规模不大。

1952年,很多人已经知道晶体管技术在未来一定很重要,at & T承担社会责任,将这项技术授权给其他公司;很多大公司买了这个许可证,TI也买了这个技术,但那时候还是很小的公司,RCA,GE,Sylvania,摩托罗拉,都比TI大。

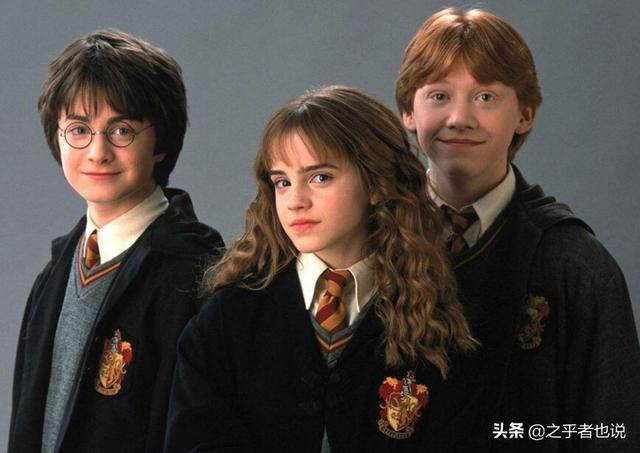

张忠谋(右二)在担任德意锗晶体管部总经理时,客户为他颁发证书。(图片/转载自张忠谋自传)

但到了1965年,TI已经很骄傲了,半导体行业应该有一万名左右的员工。那时候我已经拿到斯坦福的博士学位,回到TI。1964年,我是TI公司锗晶体管部门的总经理。那个单位在我当总经理的时候营收最大,但不是最有前途的职业。1965年接任硅晶体管总经理,1966年接任集成电路(IC集成电路,将多个晶体管做成更复杂的电路)总经理。真的是年年升职。

1966年,IC工艺还是双极(双极),MOS(金属氧化物半导体)只是一个研究项目。1972年,我成为公司集团副总裁兼半导体集团总经理。MOS(编者注:MOS是后来半导体行业的主流工艺技术)也从原来的研究项目变成了业务,TI的所有半导体都由我负责。这个时候我才三十多岁,升职很快,年轻,应该是我人生中最难忘的时期。

问:你在TI的时候,半导体营收全球第一,后来英特尔赶上来了。中间的断点是什么?

答: TI有两个战场。第一个是记忆力,这是我最大的挑战;另一个我们有绝对优势的战场是计算机芯片。

但是在1972年,蒂伊犯了一个致命的错误。错误在于TI认为半导体行业已经相当成熟,要显著增长并不容易。而是改为以消费品作为未来发展的主要业务轴心,拖累了整个公司,包括曾经称霸全球的半导体部门。这是英特尔在1995年超越TI的关键。

记者:除了TI自身的失误,你认为英特尔还能有哪些后来居上的原因?

张忠谋:英特尔成立于1968年。1972年我接手TI整个半导体业务的时候,我把英特尔视为最强的对手。因为它的技术,我也熟悉他们的创始人罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔。

当时英特尔有初创企业的优势,他们可以发行股票期权来吸引优秀的人才。当时英特尔最畅销的产品是它的内存,我还记得他的编号1103。这是一个非常有名的产品,它流行了好几年。

英特尔的创始人是诺伊斯和摩尔,两人都出身于飞兆半导体,而早在1965年,飞兆半导体就是TI的强劲竞争对手。

这一切都是从肖克利开始的,他在发明了晶体管之后离开了贝尔实验室,找到了一个非常欣赏他的富商贝克曼,成立了肖克利半导体实验室。

小柯是个很有格调的人。当他直接打电话给诺伊斯和摩尔时,他问:“你是诺伊斯吗?我是肖克利”,他没有自我介绍。当然,两个人都知道肖克利的名字,所以他去了那里。

但是诺伊斯和摩尔只在肖克利半导体实验室工作了一年。第一,他们认为肖克利太看不起人,不愿意和他相处;其次,他们认为肖克利想做的是PNPN2二极管(肖克利2二极管),不是晶体管,是二极管(2二极管)。肖克利认为这会非常成功,但以诺伊斯和摩尔为主的八人团队并不认同。

因为这两个原因,这八个人给真正的大老板贝克下了最后通牒:“如果肖克利不走,我们就走。”这就是在硅谷流传已久的卖国八人组的故事,历史上最早的风险投资家亚瑟·洛克支持了他们。

后来,亚瑟·洛克找到了飞兆相机和仪器公司的老板谢尔曼·飞兆,告诉他这群人非常优秀。飞兆也同意成立一个半导体部门。诺伊斯是这个部门的负责人,摩尔负责研发,飞兆半导体成立于1957年。

没想到,1968年,他们在肖克利实验室重演了这一幕,但亚瑟·洛克有足够的钱资助一家独立公司,诺伊斯和摩尔创办了英特尔。

英特尔的成功主要得益于股票期权和技术人才。另外,确实加州也是一个原因。人们喜欢去加利福尼亚。摩尔原本是加利福尼亚人。虽然诺伊斯来自东海岸,但当他到达加利福尼亚时,他就喜欢上了这里。加州可以说是人见人爱,尤其是六七十年代。

记者问:为什么日本在上世纪80年代进入全球半导体前10名,后来却衰落了?

张忠谋:东芝和NEC在80年代非常强大。但事实上,日本在逻辑芯片上从来都不是更强。他们比的是内存,甚至强到连英特尔都投降了,不再做内存了。

日本半导体产业衰落的最大原因就是所谓的广场协议。1985年9月,是我来到台湾省的第二个月。美国的主要目的是与法国、德国、英国和日本五个国家达成协议。因为美国对日本和德国投资太多,所以美国希望德国和日本的货币升值。

我在德国没有注意到,但是日元,在1985年9月广场协议之前,是240日元兑1美元。1987年底变成120日元,日元一直涨,后来涨到80日元。仅仅从240到120就相当于日企成本翻倍。

日企没落除了日元升值,最重要的原因是韩国三星的李健熙,他很厉害。

问:当初日本的内存那么强,连英特尔都打不过。三星为什么会从这样的环境中崛起?

答:1989年,三星前董事长李健熙来台,邀请我(时任董事长)与石共进早餐。他知道史想投资德启公司,希望台省不要搞回忆,所以邀请我们去三星的工厂参观。他说:“你看了我们的工厂之后,就知道建立一个存储器工厂需要多少资金了?需要多少人才?你知道,也许你决定不投资和我们合作。」

我知道三星是1983年开始拍回忆的,我觉得看到他们会很好,就和石钦泰、石荣臻一起飞到了首尔(现在的首尔)。下了飞机,全部都是三星招待,酒店就是他们的酒店。

第二天安排全天参观,有任何问题都有三星接待人员解答。规模确实很大。之前看过很多工厂,半个小时就能看出他们的潜力。说实话,那时候我已经离开TI六年了,和TI最好的日系内存厂比,三星绝对是无敌的。

第三天,当我们回到舞台时,我们见到了李健熙。他说:“你已经看到了。现在你应该知道,这需要大量的资金,需要大量的人才。”其实,我当时还有点疑惑,但是石没有出声。几个月后,石宣布成立德启。

韩国的崛起,李健熙绝对是关键。因为他是老板。日本有实力的半导体公司东芝、日立、NEC都是职业经理人,不是老板。

好老板难找,千里挑一;然而,李健熙恰好是这1000人中的一个。李健熙本人不是半导体专家,但他知道并理解半导体和手机的潜力,是一个关键人物。他是创造时代的英雄。

台湾省没有从日本对韩国的失忆中受益。这部剧和台湾省无关,日本没有逻辑芯片,也没有代工厂。韩国有李健熙,台湾省有我。虽然我不是老板,但我是敢于冒险,创造新商业模式的人。

记者:您能回顾一下当时TSMC建国的过程吗?

张忠谋回答:成立TSMC,开始对外融资,本来是厉国定的主意,但行政院长俞国华也支持。事实上,厉国定也在解决另一个问题。1965年,电子所的集成电路项目,大家都很自豪。然而,未来在哪里?

电子制造了一个产量很高的示范工厂,但它正在与UMC竞争。所有电子公司和UMC只看台湾省,市场没那么大。UMC也会认为政府支持的公共当局是在与他竞争,与人民争夺利润。同时,郭珊、茂思和华智希望政府支持他们建设半导体工厂。因此,厉国定和时任经济部长的李大海已经为电子研究所筹划了10年,并认为成立另一家公司是最好的办法。

然后有人问我,“张忠谋,你是专家。应该成立什么样的公司?事实上,他们考虑的是一家类似于UMC的公司。感觉自己对它没什么兴趣,也觉得不会太成功,于是提出了专业晶圆制造的想法。

过去,台湾省从不把自己的半导体产业放在世界半导体产业的背景下;当时UMC成立了,电子所从1975年就开始做半导体,但是他们想的是为台湾省的电子产业服务,但是台湾省的电子产业在全球电子产业中占多少呢?恐怕不到百分之一。我把半导体产业带到了全世界。我熟悉全世界的半导体产业,所以我把TSMC放在全球半导体产业中与他们合作。

问:当初为什么会想出“专业晶圆制造”的商业模式?

答:实际上,商业模式这个术语直到90年代才出现。我问过麻省理工学院商学院的院长和教授,他们都告诉我商业模式没有正式的定义。主要重点是看你有什么客户?要看你有什么客户,而不是你有什么产品。

晶圆代工并不是一个新想法。1980年,卡弗·米德和琳·康维合写了一本关于芯片设计的书,他们是芯片设计的创始人。书中提到,因为芯片设计需要与晶圆制造工艺相衔接,所以他们找到了这种衔接。当时他们预测,未来一家公司可以提供制造服务;当摩尔看到这一点时,他将为他人提供晶圆制造服务的名称称为铸造厂。现在Foundry这个名字被Moore取了。

但摩尔没想到会建一个专门的代工厂。这是我的想法,也是我的实现。

1998年是晶体管发明50周年。美国一家投资银行举办庆祝会,邀请了所有在过去50年里为半导体行业做出贡献的人。我也被邀请了,还有卡弗·米德。那是我第一次见到他。卡弗·米德对我说,“啊!我真的很佩服你是一个专业的晶圆制造商。我一直认为晶圆代工可以做,但是专业晶圆代工是你的想法。」

问:专业代工模式是一个全新的概念。你在起步阶段遇到了哪些困难?

A:有很多困难。还好那时候我才五十多岁。首先是筹资困难。事实上,如果你当初在TSMC投资,现在回报已经是1000倍了。

当时我提出了专业晶圆制造的想法,并以这种模式筹集资金。我已经写了10多封信,包括英特尔、TI、摩托罗拉、王安等。当时,资深部长孙芸芸中风了,但他仍然非常乐于助人。但是大部分公司都没有回应,有的公司干脆说:我们没兴趣投资。

俞国华希望找到一家跨国公司和一家有技术的半导体公司。后来,我们和飞利浦合作。TSMC成立后,飞利浦很快成为一个相当大的客户。

飞利浦为什么有兴趣在TSMC投资?这是一个非常有趣的故事。1985年,飞利浦荷兰的战略是利用台湾省作为廉价劳动力的生产基地。那时,中国大陆刚刚起床。

简单来说,第一,飞利浦有自己的IDM半导体业务,不会和TSMC竞争。其次,飞利浦想和台湾省政府建立良好的关系,以后在台湾省投资更方便。事实上,在上世纪90年代,飞利浦在台湾省曾经有大约4万名员工,但他们都搬到了大陆。

还有一个难点就是你的商业模式被锁定了,但是你的客户是谁?其实客户就是当时的半导体行业,以及后来如雨后春笋般出现的无晶圆厂设计公司。TSMC的商业模式真正颠覆了半导体行业。

记者:当时为什么觉得专业代工的模式在台湾省就可以做?台湾省具备了什么条件?

张忠谋回答:1985年,我来台接任ITRI校长,ITRI电子所在制造工艺上的能力是可以制造两微米。当时,全世界的先进公司,包括英特尔、TI、摩托罗拉甚至飞利浦,都已经制造了一微米。台湾省与先进公司的技术差距大约是落后两代半到三代。当时我们只有一个东西可以和他们竞争,那就是落后技术中的高良品率。

电子所示范厂的良品率很好,和TI、GM有显著差异。关键在于台省人的素质,包括操作工、技术员、工长、工程师。我在TI的时候发现日本工厂的良品率比德州工厂高很多。原因是人才因素。

在日本,高中甚至大学毕业的工人大多是女性,离职率很低。日本工厂的厂长告诉我,工人们除非结婚,否则不会辞职。但是德州工厂没有高中毕业的员工。1980年,连懂英语的人都难找。好的时候换手率高达30%,不好的时候超过10%。

随着制造工艺的进步,设备型号也要改进,维修技术人员也要先进。然而在德州,修理机车和汽车的人都有,却没有修理精细设备的维修人员。这样一来,新机能在生产线上顺利运行的时间只有60%到75%,但在日本却能达到90%。这是一个很大的区别。因为半导体制造设备非常昂贵,只有一条生产线。如果减少了顺利运转的时间,所有的在制品都会堆在前面,你很难提高良品率。

日本的工艺工程师还是挺不错的,但那时候美国已经开始放弃制造业了;30多年后的今天,美国想让时光倒流,重新开始制造。我觉得这是问题之一。

问:后来为什么飞利浦愿意放弃收购TSMC 51%的权利,让TSMC顺利上市?

答:我们和飞利浦合作的过程其实是相当长的时间。后来,TSMC成立后,飞利浦很快成为一个相当大的客户。

飞利浦发现,虽然我们是相对落后的技术,但是他要为那些落后的技术支付给我们的价格甚至低于他自己的成本;我们的价格低于垂直集成制造的成本,这是一个重要的发现。当然,TSMC的价格竞争力也来自良好的收益率。

那飞利浦为什么愿意放弃51%的股份?募资初期,飞利浦股权约28%,但期权可增至51%;本来他想控制公司,后来总公司发现我们的运营会比他们自己的好。当时飞利浦的半导体部门非常努力,连总经理都被辞退了。

所以飞利浦调整战略为纯投资,纯投资能否收回取决于公司能否上市。我当时跟飞利浦说,公司在台湾省上市的条件之一是任何股东持股不能超过50%,然后TSMC就可以上市了。

记者:如何看待台湾省IC设计产业的发展?

张忠谋回答:台湾省的IC设计人才大部分在UMC。80年代末90年代初,我想大部分是在UMC,电子所没有多少设计人才。大约在95或96年,UMC拆分了联发科、杨炼和永琏(分拆)。基本上,他把设计人才衍生到了联发科、杨炼和永琏,比TSMC从ITRI电子研究所衍生出来晚了差不多10年。

问:你如何看待台湾省内存的发展?未来还有机会吗?

答:我为过去在台湾省的记忆感到难过。别忘了,TI是内存大厂,我的经验最丰富。本来世界先进,就是我要做DRAM(动态随机存储器)。

总之,台湾省记忆中的小成功。比如王鸿做ROM(只读存储器),他们主要是NOR(非易失性闪存)。我看到他们现在也在做NAND(存储闪存),但是内存大部分是DRAM。我在DRAM上做了很多尝试,直到亏了很多钱才开始做。所以应该说台湾省在记忆中并不是很成功,只是在比较小的范围内成功了。

实际上,台湾省在DRAM方面的投资并不多。我相信经验曲线,所以成功的几率其实很小。

问:TSMC和英特尔之间的市值差距正在扩大。对此你怎么看?

【/s2/】答:【/s2/】关于这个市值,我一直看得比较淡。我见过那么多当时被认为是顶尖的大市值公司,后来都淡出了。

你知道IBM现在的市值是多少吗?我曾经是神!现在市值超过1000亿美元,英特尔还有2000多亿美元。2000年,我去见了思科的首席执行官约翰·钱伯斯。当时思科市值约5600亿美元,全球第一。我说,“约翰,你不担心吗?你不怕吗?”他说:“我想我以后会看得更高。目前思科市值2000多亿美元,大概是50比100。

所以,不仅仅是你,很多人都认为TSMC的高市值很棒。我觉得还是不要这样想的好。我觉得很轻。

问:TSMC释放CPU制造能力,市场会发生什么样的变化?

答:这是一个相当有意义的问题。我们已经将高性能计算(HPC)中的高级处理能力释放给许多公司,包括AMD、Intel、NVIDIA、Apple,以及联发科、高通、博通等。当然,他们需要设计能力来合作。

现在,有亚马逊,Meta,Google等。这些公司就是未来的苹果。通过TSMC发布先进的工艺技术,市场将不会被像英特尔这样的公司所垄断。

问:欧洲还有几家大型IDM公司。电动汽车新需求上升后,它们还会存在吗?

答:首先,我不认同欧洲有几家大型IDM公司。我不太同意大这个词。现在世界上没有一个真正的IDM,IDM都变成了FAB Lite(轻晶圆厂)。

欧洲的意法半导体(STM)、英飞凌(Infineon)和恩智浦(NXP)也可以说是一个IDM,因为它有一个老的FAB,但是不大。

问:英特尔也不是真正的IDM?

答:不,英特尔是TSMC的大客户。

记者:地缘政治推动全球半导体投资潮。欧美日能否再次看到半导体制造业的复兴?

张忠谋回答说:这取决于台湾省、南韩和中国中国大陆。如果他们倒下了,他们也会复活。

去年我做了一个主题为“珍惜台湾省半导体晶圆制造优势”的演讲。当然台湾省什么都缺,但我觉得有决心解决这些负面问题应该是可以的。我的演讲不仅是对台湾省政府的呼吁,也是对社会和TSMC的呼吁。希望大家珍惜。我们在台湾省半导体晶圆制造的优势来之不易。如果我们不珍惜,就很容易失去。

回答你的问题,如果南韩和台湾竞争,而中国大陆可以自己继续前进,20年内欧洲、美国和日本的半导体制造业复兴的可能性不大。

问:面对台湾省半导体的这段历史,是逐渐由弱变强。你会如何评论?

答:台湾省从无到有!从弱到强,我觉得描述这个过程不够准确。应该是从零开始,再强一点。

这段时间确实是台湾省半导体的黄金时代。看到台湾省在晶圆制造方面的优势,出现了一种全新的商业模式,并实施了许多战略来实现这种优势。比如台湾省半导体发展的好牌子就是良率好,一直都是这样,只是当初没人注意到而已。

问:你是如何让TSMC从一无所有变得强大的?

答: TSMC的创新商业模式也需要一个好的战略来实现。我唯一一次写下TSMC的战略是在1998年9月7日,当时是用英文写的。那时候还没必要翻译成中文。反正只给十几个核心成员看了。基本上就是我们如何高收益的赚钱。最重要的策略包括以下两种

第一个策略是满足客户需求。我列出了客户需要的11个价值,比如提供能帮助客户竞争的技术,价格低,从定型到量产时间短,保护客户的知识产权,提供能帮助客户竞争的设计服务等。

TSMC的策略是,除了价格低,明显优于对手。我们的定价策略是赚取溢价,但不失去客户。要成功实现这一战略,我们必须拥有一个优秀的客户关系,而衡量这一关系的基准就是客户是否先看我们,最后看我们

另一个策略是使TSMC成为一个以市场为导向和以服务为导向的企业。在TSMC的组织文化中,每个员工都应该是公司的业务人员,客户服务应该被视为一个机会。而且,TSMC必须建立世界级的营销策划部门,不仅有能力与R&D机构确定技术蓝图,还有能力开发新客户,推荐可以上市的新服务,针对不同的应用产品、领域、区域、客户制定不同的营销策略。

至于用什么指标来衡量战略的成功?与我在1998年提出的三个理想量化结果相比,分别是:第一,保持股东权益回报率大于20%;2.成为全球最大的集成电路制造公司,收入至少是第二大竞争对手的两倍;第三,2010年之前,营收达到100亿美元。事后证明我们的策略非常成功,结果超出预期。

问:今天的成功是因为好的策略和好的领导者?不同的公司,同样在台湾省发展,差别很大?

回答:对,还有一个:价值观。我认为价值观、愿景和战略是一个公司的三大要素,价值观非常重要。如果要按顺序排名,价值观排在第一位,这将决定一个公司的未来。

*声明:本文由作者原创。文章内容为作者个人观点。《半导体工业观察》的转载只是为了传达一种不同的观点,并不代表《半导体工业观察》赞同或支持这种观点。如有异议,请联系半导体产业观察。

今天是半导体产业观察为您分享的第2956期内容。请注意。

晶圆|集成电路|设备|汽车芯片|存储| TSMC | |AI| |封装