熊海子偷了父亲的银行卡,充了父亲一年的血汗钱,让原本就贫穷的家庭雪上加霜。

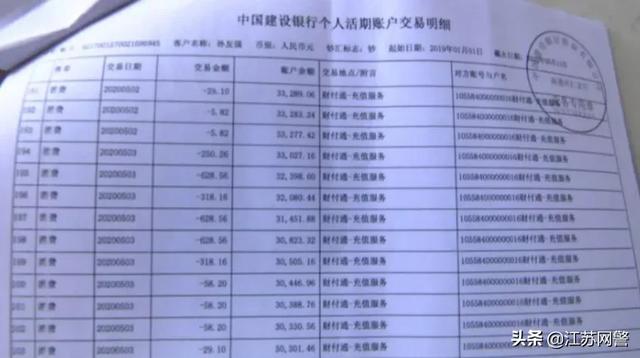

银行卡一直放在家里,但是卡里的钱不见了

前段时间,南通的孙师傅手机上经常收到95开头的号码发来的短信。因为不识字,孙师傅不知道这是什么信息。等他找人删了,才发现是银行卡的扣款提醒。

但孙师傅的银行卡一直放在家里。钱是怎么花的?孙师傅急忙到银行询问情况。根据银行账户交易明细统计,今年1月至5月,该银行卡绑定的QQ号多次充值,共计扣款38000余元。

回家一问,孙师傅15岁的儿子孙潇承认是他在家上网络课时趁大人不注意偷偷打游戏充值花掉的。原来孙师傅曾让儿子跟着他去银行取钱,儿子知道密码。

据了解,在孙潇3岁时,他的母亲因病去世。如今,奶奶年近80,爸爸52岁,一家三口挤在破旧的出租屋里。全家只靠父亲在砖厂打工,一年挣4万左右维持生计。

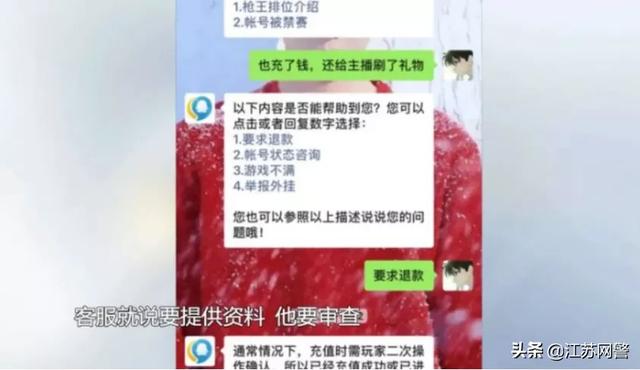

事发后,孙潇的表弟致电腾讯客服,向工作人员了解情况。客服说需要提供资料审核。目前,此事仍在进一步协商中。

专家:未成年人的奖励可以追回

根据《中华人民共和国民法通则》第十九条规定,八周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。实施民事法律行为时,由其法定代理人代理或者经法定代理人同意追认,但可以独立实施纯营利性的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

已满八周岁未满十八周岁的未成年人,如果充值或者打赏小游戏,属于与其年龄、智力相适应的民事行为,一般认为有效。

但是,如果未成年人多次充值或者奖励数额较大的游戏,基于对未成年人智力和认知水平的考虑,会认为上述行为超出了未成年人的行为和认知能力范围。此时是效力未定的法律行为,应当经其法定代表人同意和追认,并经法律认可。监护人拒绝追认的,无效。

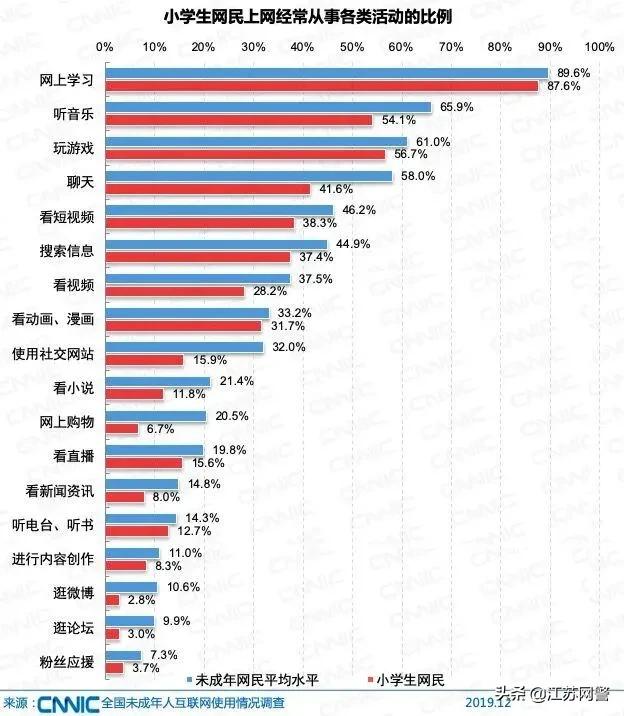

2019年,中国未成年网民数量为1.75亿,玩游戏问题是家长最头疼的问题

上述例子并非孤例。13日发布的《2019年全国未成年人互联网使用状况研究报告》显示,2019年,我国未成年网民规模为1.75亿,未成年人互联网普及率达93.1%。

值得注意的是,学龄前儿童触网比例大幅上升。报告显示,互联网对低龄群体的渗透力不断增强,32.9%的小学生在学龄前就开始上网。这对家庭上网技能教育、网络内容监督管理、互联网企业针对性保护机制提出了更高的要求。

未成年网民的增多,也让家长玩游戏成为最头疼的问题。报告显示,超过一半的小学生在网上玩手机游戏。

据媒体报道,南京市民陶女士突然发现,近两三个月来,自己的银行卡里少了近7万元。她查询扣费信息才知道,原来是她五年级的儿子花钱打游戏充值了。

寒假期间,陶女士为了方便儿子上网上课,给了儿子一部手机,并约定每天下课后一起打游戏。今年1月,孩子提出了给游戏充值的要求。陶女士说,当时儿子只提出充值30元,她觉得钱不多,无所谓,就绑定了大人的微信号和银行卡。

起初,陶女士为了方便,将支付方式设置为儿子指纹验证。结果孩子一按手指,银行卡里的钱就变成了虚拟货币,用来买高级装备和虚拟角色。

陶女士的儿子说怕被妈妈发现,所以每次银行卡充值都是自己把短信删了。既然怕妈妈怪我,为什么还要我充值?小男孩说如果他不能赢得比赛,他害怕被同学嘲笑。

对于目前的情况,陶女士坦言,首先要承认父母的管理疏忽,其次希望能追回部分损失。毕竟这个金额对于一个工薪家庭来说有点负担不起。据悉,目前游戏方客服已同意返还6.8万元。

网友评论

有网友认为应该注意未成年上网的问题:

有网友表示家庭要正确引导:

警方提醒

在孩子还没有形成正确的消费观之前,不要让他们过多的涉足金钱,也尽量不要告诉他们家庭账户密码,以免造成不必要的损失。

另外,要培养和监督孩子的金钱观,帮助他们树立正确的消费观。只有关注孩子的心理发展,督促青少年发展兴趣爱好,才能从根本上摆脱虚拟世界的束缚。

编辑:XX

来源:盐城东台公安微警务