这是我们讲的第184个真人的故事

我的名字是刘洋。我70年代出生在贵州。

20年前和老公结婚定居西班牙,差点成了丁克夫妇。第9年怀孕,孩子疑似唐氏。我哭了三天,但还是决定把孩子生下来。

孩子出生后,我特别关注她的身心发展,意外发现了她的音乐天赋。10岁时,她师从著名小提琴教育家布朗。不仅五种语言随意切换,还参加了很多国内外的综艺节目,拿了几十个奖,在西班牙也算是小有名气的明星了。

很多人夸我是牛妈,问我怎么教育孩子。我的回答只有一句话:最好的教育是正确的爱。

(优优6岁的时候,我们在西班牙的阿利坎特)

因为小时候特殊的家庭构成,父亲对我谨慎低调,要求严格。也许是出于对我的保护,他从不支持我参加一些显眼的活动,这对我的童年影响很大,也养成了我低调知足的性格。

好在我妈是个特别乐观幽默的人。她用自己的言行潜移默化地告诉了我一个道理:什么都不要担心,因为最后你会找到解决办法的。

受我妈的影响,我绝对不去想自己以后该做什么具体的事情。虽然我会在脑子里定一个大目标,朝这个方向努力。但是我从来不担心万一有不好的事情发生该怎么办。相反,让它去。到时候再说。

长大后,我离开了父母和家乡,去天津读大学,然后去北京工作。

在北京的时候认识了后来的老公林龙波。他在外交部工作,被派往西班牙。说起来,我们都是理性的人,但我们都是在感情之前选择了冲动一次。异国恋两年后,我嫁给了他,和他一起去了西班牙。

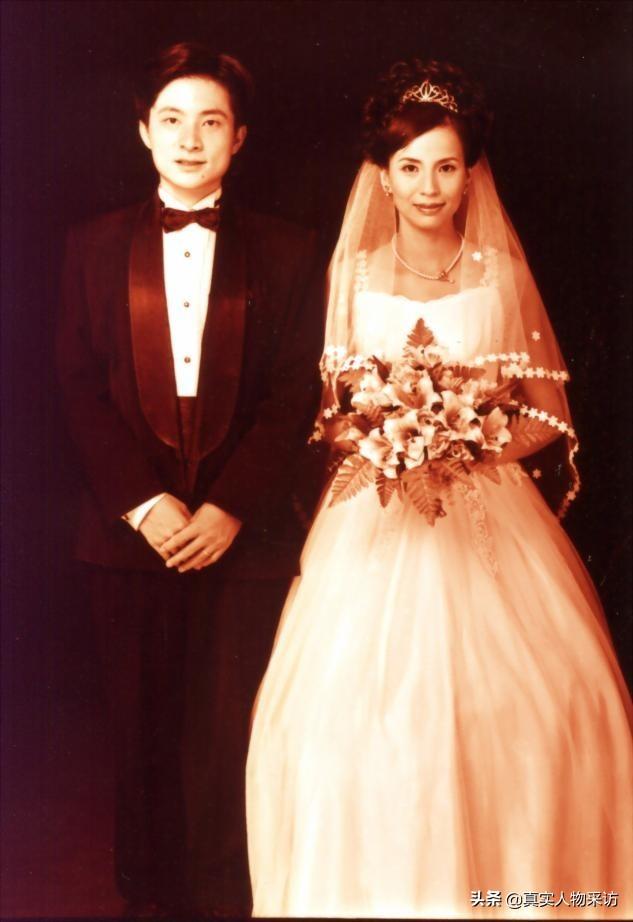

(我们2001年的结婚照)

但是,结婚不同于谈恋爱。恋爱可以靠激情支撑,但婚姻并不像童话故事结尾的“王子和公主结婚,幸福地生活在一起”那么简单。

两个人无论怎么谈恋爱,结婚后都需要一段时间的磨合。

我们结婚的前三年都是在磨合中度过的,也没打算要孩子。在双方事业都还不稳定的时候,已经没有心思要孩子了。

后来我们都在大学教书,经济稳定了,就觉得我们之间的世界很美好,养孩子特别麻烦。我们只是决定放弃它。

1978年,当我结婚时,我惊讶地发现我最好的朋友怀孕了。

当我看到连她这种女神级别的女人都愿意怀孕的时候,我不禁想:“生个孩子也不错啊。”和老公商量后,我们开始积极准备怀孕。

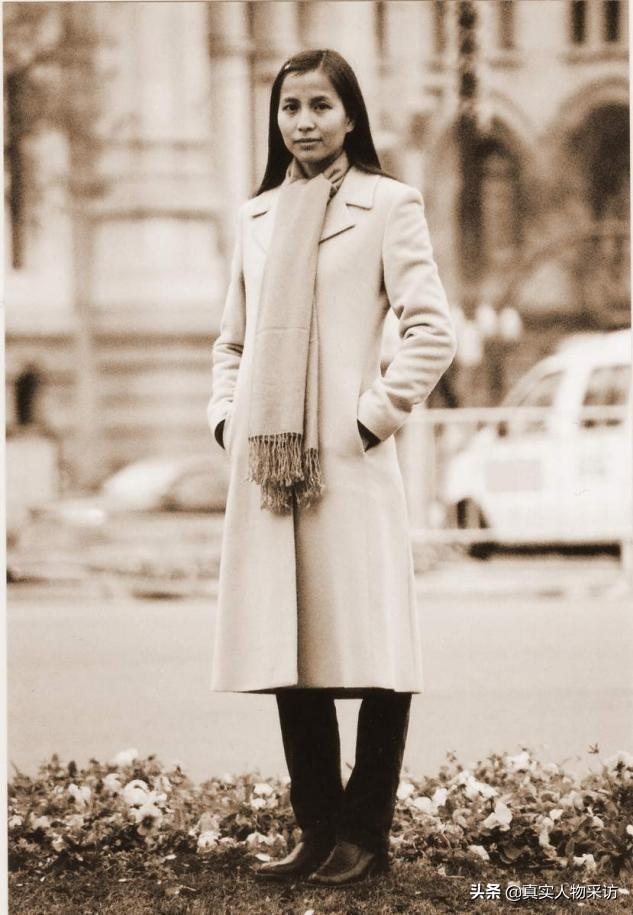

(2002年在马德里街头)

但是努力了一年之后,我不禁怀疑自己是不是有什么问题,于是趁着某个机会回国,去医院做了一次检查。

医生给我号脉,准备给我开药的时候,带我去验尿的护士走过来说:“她怀孕了”。医生愣了一分多钟才开口:“我怀孕了,恭喜你!”后来别人听到这个故事,就开玩笑说你家孩子叫“优优”。很合适,就是忽悠人吧?

怀孕的时候我们都很开心,于是开始一步一步的体检,为新的生活做准备。但是做唐筛查的时候,医生说唐筛查的结果是1/149,你的孩子是唐氏儿童的可能性很大。当时我是彻底糊涂了。

走出医生办公室的时候,老公夸我坚强。结果下一秒他回头看见我在流泪。

(2010年怀孕的时候,我和老公在里斯本)

这个突如其来的坏消息让我回家后哭了三天。我不停地在网上查关于唐氏综合症的资料,浏览各种论坛,越看越难过。后来我想,孩子是不是唐氏综合症不是我们能控制的,哭也没用。如果没有,母亲总是哭闹,会影响胎儿的发育。

这时候,我的性格起了作用。我乐观地想,还没发生的事先别着急,等事情真的来了再说。

刚怀孕的时候,从国内买了很多优生学的书。看着书上“优生学”这几个字,我不禁悲从中来:优生学怎么这么难!这时我灵光一闪,不妨给孩子起个外号叫“优优”!

不久后,我做了羊膜穿刺术。虽然结果暂时不错,但是因为优优是女生,医生也不能百分百确定没有问题。我们讨论了一下,决定接受这个结果。不管优优是不是唐氏儿童,我们都应该给她很多很多的爱。

(2011年怀孕七个月,在瑞士卢塞恩的狮子雕像前合影)

我做这个决定,不仅仅是出于母性本能,还有两件事触动了我。

有一点是,我去大学教书,坐地铁的时候会路过一个公园,公园旁边有一个专门为唐氏综合症儿童开设的学校,经常会遇到一些唐氏综合症儿童。

在我前面进门的唐氏儿童,他们每个人都会乖乖地扶着门,等我过去才放手。这种行为让我特别感动。我觉得都挺可爱的,就是有点特别。

还有一点就是我们认识的一个朋友事业有成,能力和谈吐都很出众,超出常人。但他的外表是典型的唐氏综合症。

看到他我很惊讶,这才知道只要父母教育得当,唐氏的儿子是可以成为非常优秀的人才的。

这也是为什么当我得知优优可能是唐氏综合症的时候,我的内心并没有那么难以接受。因为我们看到了一个活生生的例子,我们知道并不是所有的唐氏综合症患儿智商都比正常人低。

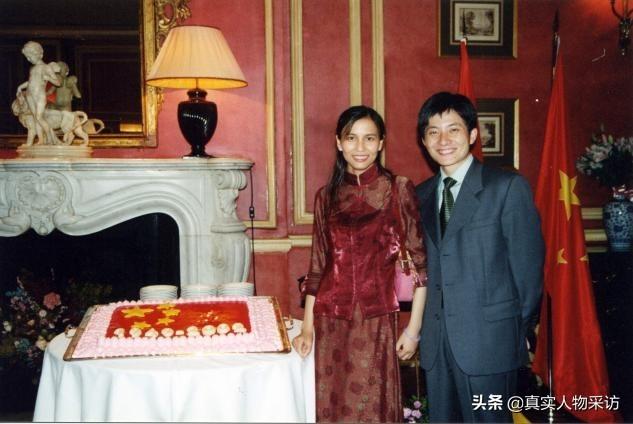

(2002年大使馆国庆招待会)

另外,可能是因为母子之间的联系吧。我莫名其妙地确定我的孩子真的不是唐氏综合症。

孕期每天晚上11点半左右,我都会听音乐进行胎教。搞笑的是,有时候到了该停止放音乐的时候,她肯定会在里面敲肚子,直到音乐开始。

更神奇的是,她会做出自己的选择。她不听钢琴曲,喜欢听大和小提琴曲,一定要听到满意为止。如果你提前关掉音乐,她甚至会不高兴地在肚子里拱来拱去。

大概是坚持胎教的原因吧。优优对声调非常敏感。我教学生汉语拼音的时候,如果身边的学生发音标准,悠悠在她肚子里会很安静。一旦发音不标准,她就忍不住动。

连名字都是她自己选的。在给她取名的时候,因为她的小名是优优,所以我们决定给她取一个和她的大名字差不多的发音,所以我们选择了“优”字,希望上帝保佑她健康。

当时我们取了一整张A4纸的名字,每张纸上都有“你”字。我老公一个个念着他肚子里溜溜球的名字。她每次看《林幽兰》都心动,从来没有失败过。

(2009年在遵义放许愿灯)

幸运的是,优优出生时不仅身体健康,而且精力充沛。她在三岁半之前从来没有在12: 30之前睡过觉。为了消耗她的能量,从她一岁开始,我们就带她去游泳。

但是,效果并不大。她的能量太充沛了。很多,直到她开始学习小提琴。每次游完泳,她就站一节课,九点半出来,还是精神抖擞。

西班牙没有早教班,除了游泳,找不到适合孩子学习的地方。在这种佛教的环境下,我们没有早教的想法,经常带着孩子到处玩。

直到有一天,我无意间打开了某购物网站推给我的一本英语启蒙书的音频版。我听了之后才知道,原来人就是这样被启蒙的,我的孩子已经落伍了。

另一件刺激我的事发生在优优两岁的时候。那一次,我们带她回南京看望朋友,看到闺蜜家那个比优优小一个月的孩子居然能自己打开矿泉水瓶,把水倒进瓶盖里。

这一幕让我大吃一惊。没想到她这个年纪的孩子手指动作已经发展的这么好了,但是她的手指还是很僵硬,不灵活。

(2011年4月2日,优优出生)

这个时候我突然意识到,我的孩子真的需要教育,而不仅仅是让她吃饱穿暖,于是我开始看很多早教资料,寻找适合孩子的方法。

从资料上得知拉小提琴可以锻炼手指,于是托人从国内买了一把铅笔盒大小的迷你小提琴。

回到西班牙后,我们打了无数个电话,想给优优上小提琴课。因为孩子太小,基本都被拒绝了。很难找到愿意接受的人。上课的时候,老师一眼就看出了问题。她没有让优优直接学,而是让她回家后先练习手指灵活性。

老师的方法很简单。让优优依次伸出每个手指,边伸手边说“爸爸”、“妈妈”、“哥哥”、“姐姐”、“宝宝”。她练习了两个星期。

其实我们给优优上小提琴课,纯粹是为了锻炼孩子的手指活动,促进大脑发育,并不指望以后能学到什么。但是我们意外的发现,优优经常坐在安全座椅上,非常认真自觉的按照老师的要求练手指。

(2012年,优优1岁)

这一幕让我颇为感慨。原来孩子生来就有一种发自内心的感觉,这种感觉是提高和完善自身能力的动力。孩子看似柔弱,其实在他们身上蕴藏着强大的精神能量和潜力。对于他们的发展,不需要大人给他们添加什么新的东西,只需要给他们提供发展的环境和条件就可以了。

学了一段时间小提琴,又出现了一个问题。拉小提琴主要是刺激左手手指的运动,而右手手指没有得到任何锻炼。

当优优刚刚三岁的暑假回家看望爷爷奶奶时,她对姑姑送的一架玩具钢琴产生了兴趣。所以在她四岁的时候,我们给她报了一个钢琴班,这样她的两只手都得到了训练。

所以,悠悠两个乐器的初衷是开发大脑。但是让我们惊讶的是,我们惊讶的发现她居然在这方面表现出了一些天赋。

六岁的时候,你以优异的成绩通过了国王小提琴四级和钢琴三级的考试。后来你通过层层选拔参加了一些选秀节目。西班牙有综艺节目,还有华人华侨的春节联欢晚会等等。

(优优2岁10个月的时候,我们给她买了小提琴)

然而,要取得这些成绩并不那么容易。一开始,我们也走了一些弯路。

西班牙语课外班的教学氛围很轻松。孩子上课外班的目的不是为了掌握一门技能,或者给父母在亲朋好友面前炫耀的资本,而是玩耍和享受学习的过程。

所以当我问老师我的孩子课后是否需要在家练习时,他爽快地说不用,发给我就行。我喜出望外,所以从两岁半到三岁半这一年,我都没有在家练习。

优秀的学校根据孩子的学习水平,每年给孩子分配不同级别的管弦乐队,一两周一起练习一次。由于回国后没有练习,优优在三岁半的时候被老师分到最基础的管弦乐队。我们很惊讶她为什么不能和同学一起升职。

老师回答你回家不练,别人都会按弦。你的孩子还在弹空弦。我恍然大悟,开始想怎么做才能让优优接受我回家后必须练习的东西。

(悠悠4岁时,她穿着马德里传统服装,在马德里庆祝守护神伊西德罗节)

一开始我只要求她每天拿出小提琴拉一分钟。过了一段时间,增加到两分钟,慢慢增加练习时间。练习结束后,我会允许优优看动画片或者一起出去玩。由于优优热爱小提琴,很容易养成回家练习的习惯。

再加上他们乐团每个学期都要学很多歌。如果别的孩子可以一起练,而你不能,会影响整个乐团的进度,对孩子来说是一件很丢人的事情。所以老师给的歌都会心甘情愿的去练,直到熟练为止。

但优优心甘情愿地做了这一切,甚至乐在其中。她真的很喜欢和孩子们一起拉小提琴,站在舞台上接受掌声。这一刻总是让她觉得特别幸福。

与小提琴相比,钢琴处于次要地位。但是优优的钢琴老师对学生要求很严格。每次暑假前,她都会提前告诉你下一学年的学习任务。于是我们利用暑假提前完成了任务,上课的时候轻松多了。

这样的效果很明显。尤萍平时只有半个小时的练琴时间,但她每次钢琴考试的分数都是最高的。

(优优4岁的时候在小提琴学校)

除了小提琴和钢琴,在优优一岁的时候,我们还对她进行了语言启蒙,旨在促进大脑发育。当然,汉语是最重要的语言,其次是西班牙语,然后是英语。

因为西班牙没有启蒙的概念,我只能从网上买绘本,从网上找漫画,挑出适合优优的内容。

一岁的孩子对图片非常敏感,但是逻辑能力和理解能力还没有建立起来,所以我想到了“创设情境”的方式,让优优被动接受语言学习。

比如教“熊”这个词的时候,我读了,指着绘本里的图给她看。先读中文,再读英文,再读西班牙文。多读几遍,孩子自然就记住了。 You You在她两岁的时候就可以轻松的和外教交流,发音地道,中英文切换自如。

我从她的表演中看到了很好的语言天赋,觉得不能浪费。于是我安排她继续学习德语和俄语。就像英语一样,在我正式接受老师的启蒙教学之前,我给优优看了半年多的德语和俄语的动画片,伴随着在电脑上看一些电子卡,提前学习一些简单的单词。

(她5岁的时候我们带她去了游乐园)

现在她可以在五种语言之间随意切换,听、说、读、写都达到了和同龄母语国家孩子差不多的水平,而且还在坚持学习。

所以家长只要找到孩子擅长的领域,找到适合她的学习方法,就能让孩子在很短的时间内取得好成绩。况且,在启蒙孩子的时候,最重要的是父母的坚持和陪伴。

家长不能陪孩子玩手机。这样会影响孩子的学习。再无聊也要看着孩子学习或者和孩子一起学习。

后来优优上了小学,这些学习只能安排在课外时间。但是在西班牙,没有初中的压力,没有重点班和小学。更何况我觉得小学的成绩不代表什么,所以我不在乎她的学习成绩。我唯一关心的是她必须学好小提琴。

(5岁参加西班牙国际语言文化艺术节)

这是因为在优优很小的时候,我们测过一次她的智商,得知她的形象思维得分很高,但逻辑思维却很逊色。当时我们并没有把这个结果当回事。直到优优8岁,数学成绩突然下降了很多。想到这次考试,我很担心孩子逻辑思维不好,会直接影响以后的高考成绩。

既然孩子在美术方面有天赋,那么将来很可能会走美术这条路,所以我们不再奢望理科成绩有多好,只要不拖后腿就好。

自从发现优优数学不好,我就开始给她补课,甚至提前上了下一学年的课程。优优对数学很抵触,经常学得痛哭流涕。不过,在经历了提前学习的好处后,她愿意花更多的时间去学习这门自己并不那么擅长的学科,考试成绩也基本优秀。

你很懂事,这让我很感动。其实爱学习是孩子的天性。每个人都渴望在年轻的时候快速掌握一种能力,但为什么这种天性最后一点一点被抹杀?我想大概是因为家长没有让孩子感受到学习的好处,更谈不上学习的乐趣。

(6岁时参加广告拍摄,在化妆间拍照)

虽然优优在学校作业之外还要练小提琴,钢琴,甚至芭蕾,但是我们并不只是专注于学习。其实她还有很多其他的爱好,比如书法、绘画、唱歌、游泳、马术、京剧等等。

但是我们家基本不制定学习计划,我们也不会把她的时间安排的很满,怕她完成不了计划会有负罪感,容易导致习得性无助。

如果日程失败,我们都专注于小提琴。尤其是去年,她实现了6岁时的梦想,考上了索菲亚王后高等音乐学院的小提琴专业。在师从著名小提琴教育家布朗先生后,我们对她的期望更高了。

为了不辜负爱她的老师,我们一直要求她像对待考试一样认真对待每一堂课。我们也经常教育她,不管将来成就有多大,对待长辈一定要谦虚。

我经常对她说“先做人,再培养人才”。一个人一路上会遇到无数长辈。尊重他人,做一个谦逊有礼的人,是最基本的要求。

(8岁的时候,等着上台表演,我专心地给她拍照)

中国是一个特别尊师重教的国家。我以前在中国没有任何这种传统的经历。在我离开中国后,我发现我是如此认可和欣赏这些传统文化。当我看到别人违背这些传统,尤其是我自己的孩子犯这样的错误,我是如此的反感和愤怒。

从小我们就很注重这方面的教育,让她记住自己是中国人,在她抽烟的时候教她背古诗,学京剧空。虽然她出生在西班牙,会说五种语言,但中文说得最好。每次我们出门,有人问她的国籍,她都会大声回答她是中国人。

其他方面我们也不怎么干涉,因为她是一个独立的个体,我们会尊重她的感受。虽然她还小,有些事情还是需要大人帮她掌控,但我们还是尽量顺应她的天性。我们大致按照她的想法给她建议和支持,希望她能成为自己想成为的人。

所以她现在学什么都很开心,而不是把学习当成负担,面对挫折也不会气馁,不会放弃,大概是因为我们“鸡宝宝”的目的和方法和别人不一样吧。

(10岁的优优,自信开朗,活泼大方)

看着优优快乐自信的成长,我深深体会到,孩子的成长是一个生命自然成长的过程。生命的奇妙之处在于,孩子是被内在驱使去完成这个过程的,成人无法知道它的奥秘。

我们能给的最好的帮助就是创造一个自由的环境,然后耐心等待他的成长。[/s2/]

[口述:刘洋]

[编辑:一条幼鱼]

目前,我们已经记录了184个真实的故事,感动了采访对象和数百万读者。

如果你有故事要讲,或者想作为作者加入我们的团队,欢迎私信@真人来采访,随时欢迎!