在这个社会里,有分层不平等,有种族主义,有青少年犯罪,有教育不公——与他们相比,婚姻家庭作为一个研究兴趣,听起来就像“家长里短”;但从另一个角度来看,社会文化资本的传承,价值观和规范的延续,性别观念的建构等等都发生在家庭中。随着社会的变迁,家庭也在重构社会。网恋广告体现了哪些婚姻、家庭、性别观念?对它们的观察是锻炼社会学想象力的一种方式。

1.他负责挣钱养家,你负责长得漂亮?:性别分工与定价的“爱情”

在Lily.com的这两个广告中,真爱的标志是“工资卡”和“房子”。第一个广告里,那个听了男人声明不会“送花甜言蜜语”后脸色大变的女生,看到金色工资卡瞬间就清场了。在第二个广告中,一个男人用新房子求婚,“爱”的表达是“房子是你的,你是我的”——Lily.com的这两个广告无疑强调了“爱”。但在广告话语中,“爱”同时被高度物化:真正的爱是用钱(工资卡)和房子来表现的,也是用钱(工资卡)和房子来衡量的。

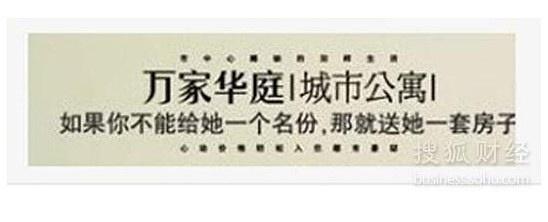

高度物质化的“爱情”(和婚姻)——这在我们如今的流行话语中很常见。下面举几个简单的例子:在各种论坛上,经常有女性问“我男朋友不想给我钱,能嫁吗”;在情感经验交流咨询中,经常提到的一句话是“不愿意为你花钱的男人一定不爱你”;在国内走“高端”路线的哈根达斯冰淇淋的广告词是“爱她就带她去吃哈根达斯”;房地产公司的广告经常打“丈母娘牌”——男方买房,否则结婚没戏。

在如此高度物化的爱情和婚姻背后,强化了一种极其二元的性别角色分工:挣钱买房养家被固化为男性的责任——就像现在流行的网络语言:“他负责挣钱养家,你负责长得漂亮”。这种高度物质化的爱情和婚姻,加上背后反映的性别角色,对男女双方都将是一种极大的束缚。

对于男性来说,这种固化的性别角色划分意味着巨大的压力和压迫:这些压力和压迫,一方面是最直接的经济和生活(想想中国现在的房价!);另一方面,“男人要挣钱买房子”就是用“男人要挣钱买房子”来定义男人是不是男子汉气概不是:挣钱不多的男人,尤其是挣得没有老婆/女朋友多的男人,被嘲笑为“软饭男”——从这个意义上说,“男人要挣钱买房子”。

至于女性,“他负责挣钱养家,你负责长得漂亮”的话语以及背后固化的性别分工,不断强化和再生女性的从属和附庸地位——“房子是你的,你是我的”。在这种话语中,女人和房子一样,成了一种“主人”,只不过拥有房子的是女人,拥有女人的才是。而这种交流到极致,就成了下面这个广告:

性别平等和娱乐不是说女人把男人打倒在地,然后再踏上一只脚;对于女性来说,不应该是一种“只取不予”的心态——两性平等幸福,就是在区分“男人”和“女人”之前,先意识到我们都是“人”。我们知道,作为“人”,我们都有自己的局限和困境。性别平等和娱乐意味着选择和自由——而这种“选择和自由”不仅仅是女性的。在谈论性别问题时,由于历史原因,我们确实倾向于更多地关注女性的地位。然而,应该记住,单一性别不能构成一个完整的故事。性别平等和娱乐的目的是平等的人的娱乐。

2.“早点结婚,奶奶等不及了?”

写这篇文章的初衷是因为这两个广告。

莉莉。com的两个广告都是针对“剩女”的。第一条信息是“今年一定要结婚,不能再慢慢挑了,因为奶奶等不及了”;第二条信息是“赶紧结婚吧,别让婚姻成为我爸的心病”。

在这样的广告里,不管拿到学位,找到工作,似乎只要没结婚,女性的人生就是不完整的,令人担忧。婚姻对女人的意义不是自己的选择和幸福,而只是让自己爱的人不再等待和担忧。婚姻和孝道被强制约束,女性被传统家庭伦理的压力催着“快点结婚”。在这种话语中,女性自身对生活、欢乐、娱乐和独立的追求被完全忽视,完全抹杀。

以前每次谈性别研究,总有人(往往是女生)留言说“楼里一定没有男人”:但是,“有没有男人”不是,也不应该是衡量女人价值的标准。网站认为“未婚女性”是让“家人”担忧的“次品”;“没男人要”可以用来骂人——只不过现在的女性,不应该仅仅以“XX的老婆/情人”这种沉重的身份标记来定义自己的独立人格。洗手做新娘汤作为一种生命形式是美好的,但不应该是女性被接受和选择的唯一方式。

大学第一年,我选修了童欣的《性别研究》,有一门课说的是《爱情》。童老师上课问“爱是什么?”在场学生给出的答案五花八门,有的文艺,有的幽默,有的冷嘲热讽。将近六年过去了,我还记得当年老师给的一个回答:“爱,就是爱一个人,学会更好地爱自己”。诚然,有夫教子,小窗插眉,举案反梅绮,赌书泼茶,都是值得向往的形象。但是,婚恋的本质在于自我愉悦和共同成长,而不是单一的服从“长辈”和舆论。

所以,从这个意义上来说,这两个广告中的主角即使换了性别,依然是一个不好的广告。

3.重建“后宫”?:交友网广告中的男性凝视

在这个名为“世纪佳缘搜索”的广告中,一名男子站在一个巨大的屏幕前,选择一个“喜欢”的女人。真的感觉像古代皇帝选了个歌舞女郎来充实后宫。更有意思的是,广告中作为配音出现的男性的选择标准,都集中在女性的长相上(微笑的眉毛、挺直的鼻子、红唇白牙等。).这样的广告可以算是“男性凝视”的经典案例:

1975年,劳拉·穆尔维发表了著名的《视觉快感与叙事电影》,论述了“男性凝视”的概念——在“看”的动作中,男性将女性身体视为具有性意义的审美对象。男性是“看”这个动作的主体,所以“凝视”的过程本身就被认为体现了极其不平等的性别权力关系。在佳缘的广告中,“看与选”的主动权完全掌握在男性手中,而女性则完全处于被动——你有没有注意到,广告最后和一个男人约会的女孩就是他选中的人——只要他挑对了,就可以拥有,这里没有女性代理。

如果广告中的性别角色颠倒了会怎么样?然而有意思的是,婚恋广告采用的视角往往是“男人选择女人”,而不是“女人选择男人”。在婚恋网站的广告中,针对女性的字眼,正是百合网广告中的那句“我再也挑不慢了”。

男的“挑”是卖点,女的挑是“操心奶奶”。

男人可以随意挑,女人不可以。

这种性别规范的双重标准不言而喻。

-

《图解社会学》系列的题目虽然与我的学术兴趣密切相关,但毕竟不是抱着写论文的心态来写的。本文以有限的实例从三个婚恋网站中选取六个广告,试图呈现这些广告中对爱情、婚姻、性别的看法,以及可能展开的反思与对话。从某种意义上说,文章的完成只是一个开始。