陈亚亚

[编者注]

2010年前后,“剩女”这个词达到了流行的顶峰,甚至主流媒体都不加反思地使用了这个歧视性的词。从2011年开始,女权主义者陈亚亚涉足微博(@voiceyaya),开始观察“剩女歧视”现象,并作为中坚力量加入反对歧视的话语大战。十年来,在微博中发酵的几次反对“剩女歧视”的舆论事件,形成了巨大的民意基础,大规模赢得了媒体和社会的支持。水滴石穿改变了人们的思维模式,“剩女”这个词在集体意识中完全是政治不正确的。

然而,在“剩女”一词的负面色彩褪去的同时,“已婚女性”的歧视也随之而来,一个新的鄙视链被构建起来,将歧视传递下去。让陈亚亚烦恼的是,很多在反剩女歧视中结识的网上盟友,正逐渐转变为攻击已婚女性的网上恶霸。婚姻中的性别不平等和婚恋市场对女性的不厚道,没能团结女性去抗争,反而因为生活理念的不同和利益的分歧而互相指责。

针对这种现象,陈亚亚和她的伙伴们最近成立了一个“单身未婚”维权团体,旨在反对攻击已婚女性的前提下,促进单身人士的权益。陈亚亚应《论文意识形态市场》之邀,梳理了她个人对近十年来剩女反歧视的观察,提出了在取得阶段性成果后,我们所面临的新问题。

“剩女”通常指27岁以上(说25岁)的未婚女性,带有贬义。这个词是怎么出现并逐渐成为热词的?现在很难清楚地追溯来源,但它在2006年左右在互联网上相当流行。2007年,教育部发布的中国语言生活报告首次将“剩女”纳入其中。起初,“剩女”被视为一个亟待解决的新社会问题,解决办法是帮助她们结婚。2007年,新华网的专栏《突破剩女的简单八招》就体现了这种思维模式。妇联官网转载了很多这样的文章,甚至还转了一篇《多少剩女值得我们同情》,指责一些单身女性道德沦丧,不值得同情[1],可见当时的舆论走向。

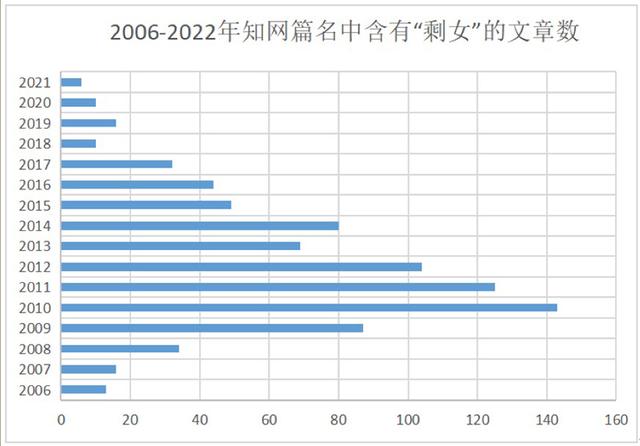

为了了解“剩女”一词的流行情况,笔者在中国知网上搜索“剩女”,发现这类文章最早出现在2006年,之后逐渐增多,2010年达到高峰(143篇)。此后呈不规则下降趋势,但大致在2011-2017年保持了一定的热度。2019年以后,会逐年减少。到2021年,将只有6条。可以看出热点话题已经过去了(见下图)。虽然统计数据只涉及媒体报道和学术研究,但也在一定程度上反映了网络舆情的变化。

2011年涉足新浪微博。在此之前,我一直在高校bbs和上海文学圈的一个小众论坛发言,不怎么讨论公共事务。新浪是我涉足的第一个公网空。此时,“剩女”话题正如火如荼。作为一名资深“剩女”,我很快注意到这里有各种针对大龄单身女性的歧视言论,并立即参与到反歧视的网络辩论中,这场辩论持续了十年。

拯救各行各业“剩女”的大战役

在那个年代,网络上对“剩女”的歧视和刻板印象随处可见,甚至一些性别观念先进的机构自媒体有时也难以免俗。例如,2012年3月6日,联合国妇女署官方微博发布了一个以“女性独立的代价”为主题的“微征文大赛”,其中写道:“如今,越来越多的独立女性进入了我们的视野。但是,她们为此付出的‘代价’可能就是成为‘剩女’”。作者随即对此提出异议:“我不太赞成以做剩女为代价,这似乎在暗示单身女性不如已婚女性幸福,或者至少有缺点”。一些网友也表达了类似的观点。比如有人质疑,“为什么‘过剩’一定是一种代价而不是救济?”

我一开始并没有特别关注这个话题,但是由于一些事情,我的态度逐渐发生了变化。2014年3月初,我非常惊讶地发现自己成了歧视性报道的直接受害者。作为采访对象之一,我的名字突然出现在《青年报》的一篇报道中,“40岁就要到了,为什么他们还是一个人”[2]。当我从同事那里听到这件事的时候,我在网上找到了那篇文章(当时很多传统媒体都在做网站,我的同事也在网上看到了),我感到非常气愤,因为这篇文章对我的描述大多是被误解和歪曲的,凸显了记者对单身女性的狭隘认知和偏见。

同期本报还有一篇相关文章,是同一位记者写的,标题更直白:《拯救剩女的小技巧,相亲协会:别让脸挡道》[3]。很明显,核心思想是剩女需要被拯救,给她们建议的是婚介从业者而不是别人。而这些从业者是这样说的:“有些单身女性好面子,不愿意参加社交活动,不愿意去婚介机构找对象,认为这样很丢脸...年龄越大越无望,最后麻痹自己,认为自己未婚”;“建议第一代‘剩女’一定要知道自己是什么样的人...如果他们不与艺鹭结婚,他们将是不自量力”。

气愤之下,我于三八妇女节在微博中发表文章,曝光此事,呼吁《青年报》彻底反思和检讨自己对“剩女”问题的错误认识,以实际行动消除报道的负面影响。这一呼吁没有得到报纸的真正回应。他们没有撤回这篇文章,也没有公开道歉,但它赢得了许多网友的积极回应。几位网友也撰文对此进行评论,表示对我的支持。可想而知,有很多“剩女”也经常在网络上被歧视,她们对我的遭遇深表同情。

经过这次战斗,我更加关注网络剩女问题,发现了更多的问题。当时各大媒体都在积极参与剩女话题的构建和讨论。2014年有一档热门综艺节目《圣女,为爱而战》,找了一些所谓的情感专家来培训单身女性,帮她们找伴侣。她是吴迪专家组的成员。她在网上带着情绪采访女生时发现了很多“剩女思维”,比如“我很好,我没有错,所有男人都不好,社会环境不好”。这种批判拯救“剩女”的思维模式曾经一度泛滥,是网络上的主流意识。节目播出后,不难想象网上针对单身女性的歧视言论有增无减。

这期间,教女性如何成功结婚并自学成才的情感专家ayawawa风头正劲。她不仅在微博拥有百万粉丝,在微信微信官方账号每篇文章都有10万+的流量,被誉为情感教母。2016年,她还加入黄埔青联,成为网络新媒体红人,名利双收。网上有很多像ayawawa这样的情感专家,专门给剩女提建议。他们的婚恋模式大多比较保守,比如让女性通过妆饰、示弱、崇拜男性来提升自己的“魅力”。这让很多认同性别平等,不认为婚姻和爱情是女性必然归宿的新型女性很难接受。

当时学术界对“剩女”的分析很多,有代表性的观点大致如下:有人说“剩女”是个伪命题。由于婚姻仍是主流,越来越多的单身女性一时难以被接受,眼球经济和消费社会催生了“剩女”的概念[4]。从性别平等的角度,有人认为“剩女”描绘了一个道德污名高、物质利益至上、极端利己主义的大龄未婚女性群体。本质上是女性在经济、精神、行为上日益独立平等,男性感受到压力,刻意建构一种性别不平等。所以,媒体对“剩女”话题的传播,与其说是为了解决女性婚恋的难题,不如说是从传统性别观和媒体盈利的角度,对特定女性群体的性别规训。【6】

我基本同意上述观点,但也觉得有不足之处,因为这些研究要么表达了作为研究者的态度和立场,在一个提纲挈领地对“剩女”问题进行消费主义和男权话语的批判,要么从批判媒体、要求媒体(主要是传统媒体,如报纸、电视)改进的角度进行讨论,相对忽视了作为主体的“剩女”的表达对这一问题的影响。2011年,我向大会提交了一篇论文《城市单身女性生存状况调查》。从这个角度出发,我通过网络参与式观察的方式,探讨了都市单身女性如何在网络上展示单身生活、争取身份认同和建立联盟的过程。来到新浪微博,直接参与网络辩论后,我的关注点从“剩女”的主要叙事转移到了话语斗争上。

哪里有压迫,哪里就有反抗

在各行各业都在积极“拯救剩女”的环境下,被歧视被压迫成为“剩女”是一种普遍的感觉,这样的环境也催生了反抗的激情。2014年至2016年,各种小规模、大规模的“反剩女歧视”事件在网络上层出不穷,其中以春节期间的几起事件影响最大。按照中国的习俗,当春节到来时,大多数单身人士会回到原籍家庭团聚,这是传统婚姻观念与当代青年生活方式(俗称“逼婚”)发生冲突的时候。而且春节假期,大家都有闲暇,可以随时随地用手机上网。即使线下不敢反抗,在线上参与讨论,让自己的声音被听到,也是更方便的选择。

2014年2月,交友网站Lily.com发布的一则“逼婚”(孙女因奶奶期待而选择结婚)广告迅速引起了网民的愤怒。有人在微博上发起了“万人抵制百合网”的活动,随即得到了呼应。最后,Lily.com被迫道歉并停止播放这则广告。这可能是“剩女”抵制歧视的第一个网络大事件,入选了上海社会科学院家庭研究中心主办的2014年“十大家庭事件”。专家评论说,“逼婚”干涉了未婚者自主选择的权利,加剧了他们的焦虑,兜售了反对多元生活方式的过时价值观。【7】

2015年2月,贾玲、瞿颖等人表演小品《幸福街》,其中关于“女神/女汉子”的段子遭到网友强烈吐槽,认为有嘲讽“剩女”和肥胖人士的嫌疑。后来有人发起万人抵制,表示不满,其中不乏大龄单身女性,对节目感到不适。在网易娱乐关于小品中的“二手货”和“剩女”是否歧视女性的调查中,参与调查的3万名网友中,有近四分之一的人认为存在严重的大男子主义倾向[8],可见“反剩女歧视”正逐渐得到大众的认可。

老人在公园聚会,给孩子挂简历。

2016年2月,春节前夕,一群年轻人组成了“反逼婚联盟”,在网上筹集了3.8万元,在北京地铁东直门站发布反逼婚广告,上面写着“亲爱的爸爸妈妈,不要担心,世界那么大,生活有很多种,单身的人也可以很幸福”。今年,反剩女歧视和强迫婚姻的强烈情绪也被商业组织敏锐地捕捉到了。春节后不久,女性高端护肤品牌SK-II推出短视频《她终于去了相亲角》,讲述了大龄都市女性面对婚姻压力,通过相亲角勇敢表达“一个人也可以幸福”的心声。这则公益广告一经发布,便在网络上走红,不仅赢得了大量好评,也让品牌销量大增。

不过这个短视频的火爆也让很多人意识到“剩女”的问题是有等级的。一二线城市的白领女性经济实力强,话语权大,有能力发出更多反抗的声音。“剩女”确实有出路,有望被社会理解和接受,但似乎仅限于中高阶层的单身女性。这种反歧视的声音在一定程度上被商业社会收藏和利用了,因为要做一个体面而骄傲的“剩女”,就得在buy buy里买,通过精致的妆容服饰和各种高消费来展示自己的经济实力,证明自己有资格过单身贵族的自由生活。

几起网络舆情事件在短时间内大面积传播了“剩女歧视”的负面效应,反歧视诉求和相关营销得到了广泛支持,都对媒体和社会产生了巨大影响,从而推动了舆论的改变。除了这些标志性事件,“剩女”及其支持者对网络上各种歧视性言论的松散论述和反击,也起到了滴水穿石的作用,潜移默化地改变着人们的思维模式。比如我自己就发表过很多反歧视的言论,成立过“单身群”“diss娃娃群”等相关群,鼓励单身女性交流生活经验,讨论如何反对歧视和逼婚。这样的网络意见领袖和网络讨论组随处可见。它们虽然不如舆论事件那样广为人知,但日复一日、点点滴滴的努力构成了巨大的舆论基础,也对舆论的转变起到了重要的推动作用。

在“剩女”歧视消退之后

在“剩女”的积极抗争和各方的积极参与下,对剩女的歧视终于有所下降。2017年7月27日,“剩女”赫然在《中国妇女报》发布的性别歧视禁用词之列。这件事还入选了当年的性别平等十大新闻事件。评论员邓凯(光明日报国内政治部副主任)评论说:“中国妇女报这次刊登性别歧视的禁言,很自然,以高度的社会责任感,明确表达了态度,捍卫了正确的价值观,赢得了广大网友的好评”[9]。此后,网络中的“剩女歧视”并未完全消除,但其负面影响却大不如前。因此,类似的歧视性言论并没有像前一时期那样受到大规模的抵制。

2018年5月,曾被视为“剩女救星”的情感专家ayawawa因不当言论在网上被封禁,随即遭到多家媒体批评。央视做了一个节目《杨冰阳:把人当奴隶教》来抨击它,我也上了节目表达我的看法。这个节目以“央视批评ayawawa”为题在网上广为流传。与此同时,《中国妇女报》微博发表多篇文章,指责杨冰阳宣扬“新女性道德”,毒害女性,收割流量,赚钱牟利。这些谴责虽然没有直接指向“反剩女歧视”,但却否定了女性的价值在于结婚成家的传统观念,从而给从事“拯救剩女”的情感专家以有力的打击(他们大多经常发表歧视“剩女”的言论)。

2019年,由两位以色列导演执导的纪录片《中国剩女》上映,再次让“剩女”成为关注的焦点。这部纪录片历时近四年,从2015年“剩女”话题大热开始,聚焦三位中国女性。其中,34岁的律师邱华梅给网民留下了深刻的印象。她出生在山东农村,后来考上了北京的一所大学,毕业后成为了一名律师。因为未婚,她饱受各种歧视,最终选择出国留学,开始新的生活。这部电影不仅是对“剩女”问题的回顾,也是对未来的积极展望。在很多人看来,“剩女”舆论场的逆转,社会现状的改变,似乎指日可待。

如今,“剩女”问题有下降趋势。城市剩女不再是热点,县城剩女逐渐兴起。现有研究指出,中西部欠发达县域“剩女”的出现,改变了“剩女在北方”的传统认识。县域剩女具有明显的制度特征,即主要出现在县乡党政机关和事业单位,反映了县域青年人才结构失衡、人才匮乏、人才流失等问题。[10]从这种论调来看,似乎单身女性的自由选择并没有被提上日程,目前网络上也很少看到这些县“剩女”的声音。“反剩女歧视”将如何继续下去,恐怕要打个问号。

与此同时,“反剩女歧视”的阶段性成果使“剩女”一词的负面色彩淡化,但网络舆论场的二元对立趋势却重塑了一个新词“已婚女”(也有人用“嫁驴”,歧视性更强),与“单身女”(单身女的简称)对立。许多人指出攻击已婚女性也是厌女症,但许多单身女性仍将其视为对传统婚姻制度的反击。或许,我们不能把“反剩女歧视”和新的“已婚女性歧视”完全割裂开来。在持续了近十年的网上争议中,通过多次情绪动员积累起来的激昂情绪已经成为一种结构性的存在,并将长期持续产生影响。

其中一些影响是积极的。它鼓励我们不断关注各种反歧视问题,关注那些在热点事件中被忽视、被压迫的边缘人和失语者,呼吁他们的权益。但也有一些是消极的,即通过构建新的鄙视链来传递歧视。这几年一直困扰我的一个问题是,我在反剩女歧视中遇到的网上盟友,很多都在逐渐转变成攻击已婚女性的网上恶霸,这种思想也逐渐成为主流。婚姻中的性别不平等,婚恋市场对女性的不厚道,没能让女性团结起来抗争,反而因为生活理念的不同,利益的不同而互相指责。如何才能发扬“反剩女歧视”的积极成果,避免进入另一个分化女性的怪圈?

在回答这个问题之前,我们必须看到,“剩女”话语歧视的消失并不意味着已经实现了平等。单身女性要获得足够的社会保障还有很长的路要走。目前,单身女性在购房、就业、生育等诸多方面仍面临歧视。这些困境与个人局限(偏见)和网络舆论场的不良氛围交织在一起,将“已婚女性”塑造成“单身女性”的对立面,转移了问题的焦点,阻碍了单身女性权益的推进。有鉴于此,今年我和一些伙伴成立了“单身未婚”维权小组,旨在反对攻击已婚女性的前提下,促进单身人士的权益。希望下一个十年,能真正实现围城内外的平等,让剩女歧视成为过去!

[1]洪丽达:《剩女时代》,李学顺译,庐江出版社,2016年

[2]范燕萍:40岁指日可待。为什么他们还是一个人?《青年报》2014年3月2日192373.htm http://app.why.com.cn/epaper/qnb/html/2014-03/02/content?div=0

[3]范燕萍:“拯救剩女”各界相亲协会:别让面子碍事,《青年报》2014年3月2日http://app.why.com.cn/epaper/qnb/html/2014-03/02/content _ 192382.htm?div=0

[4]陈友华,陆诚:《剩女:一个带有伪建构的伪命题》,《雪海》2011年第2期。

[5]周松青:“剩女”与性别统治,《中国青年研究》,2010年第5期。

[6]刘力群、张静洁:“剩女”与盛宴——性别视角下的“剩女”传播现象及媒介传播策略研究,《妇女研究论文集》,2013年第5期。

[7]2014年十大家庭事件公布,http://www . sociology 2010 . cass . cn/xsdt/xsxx/xxzx/201501/t 2015 019 _ 1977689 . shtml。

【8】http://vote . ent . 163 . com/vote 2/show vote . do?voteId = 37822 #结果

[9]见证性别平等进程,记录社会文明印记:评2017年性别平等十大新闻事件,中国妇女报,http://www.women.org.cn/art/2018/1/30/art_25_154237.html.

[10]欧阳靖、马海鹏:《县制中的“剩女”——基于中部D县的调查》,《中国青年研究》2019年第10期。

编辑:秦无