实习生薛李莉本报记者任吴

左颖慢慢意识到他对技术的依赖,就像温水煮青蛙一样。

小时候,她喜欢记路和公交线路图:家乡的9路公交车开到老城区,穿过童年的操场;8路车去县城,一路尘土飞扬。运输动物的卡车在城市和县之间穿梭...

但现在,“每当我进入起点和终点,我都不用思考。”与此同时,她曾经敏锐的方向感也在逐渐退化。

失去物理坐标只是开始。在2021年成立的“反技术依赖”豆瓣群中,成员超过2万人。他们拥抱技术带来的便利,但也不同程度地遭遇“技术进退”:难以集中注意力,没有真实可感的社交,大面积的精神焦虑,商品被算法精准喂养,信息被同质化。

他们在付诸行动,有的人被物理隔离,把手机锁进可以定时的盒子里,打卡,放下手机30天;有人用旧技术制造“不便”,换成旧机器和墨水屏;有人关闭了推送、朋友圈和个性化推荐功能;其他人仍在努力寻找他们依赖技术的原因。

让技术回归工具立场,是很多受访者的共同愿望。回到美丽故事的开头,那些技术带给他们的自由和愉悦是不是一个梦?他们是如何堕落的,又是如何反抗和反思科技对生活的入侵的?

“许多人似乎生活在手机中”

“我好像是在一个四面环抱的地方,好像这个世界上只有我一个人。所有的联系都来自网上,我看不到那个人的真实面目。”27岁的王雁北目前在上海的家中工作。她只需要保持屏幕上的图像。视频会议前,她“换上身(衣服),不想化妆,戴口罩画眉毛”。

用了一天电子设备,眼睛很疼,也很困,但是晚上睡觉的时候精神饱满。“为什么我睡不着?”她很困惑。

在此之前,王雁北试图通过晒太阳、增加运动量来缓解睡眠问题,但失眠难以避免。通过回顾自己每天的所作所为,她发现了一个问题“为什么我会一直看手机,还会做瑜伽(间歇)看手机?”

王雁北也沉迷于手机游戏。单位上班,项目压力很大。她去洗手间玩了一个游戏,玩了之后很有罪恶感。在家工作时,身边没有人监督,她一个人处理繁重的事务会感到焦虑。她想:为什么这么难?去玩个游戏,回来写。对付压力的唯一方法似乎就是游戏,“不玩就不知道该怎么办,也不想去查一些新的信息。”

直到这时她才意识到,手机已经让她的生活变得沉重而无序。

鲁旸是北京一家周刊的记者,她并不沉迷于手机,但她的困难在于她无法摆脱手机。

记者的工作要求她浏览社交平台上的最新热点,观察公众的反应。“从微博到微信官方账号,从媒体,我们从类似的角度,反复提到类似的话题。”鲁旸感到有些不安。“它占用时间。”

写稿子的时候,有人发消息会打乱工作进程。为此她经常把手机静音,任务完成后再查看。但她知道,很多商业公司的面试对象往往有十几个工作群,被艾特反复告知,“和我比,他们就是根本没时间。”

前一阵子,她去一个著名的岩洞进行商业采访。那天下着小雨,空湿漉漉的,旅游的游客不多。走在石窟里,她觉得自己处于一个安静的时间空。

走在路上,她看到身边的游客很少欣赏风景,都下意识地举起手机记录眼前的画面。鲁旸开始感到奇怪。“大家都在拍照,拍山洞,互相拍照。但是网上有很多专业的照片,你都可以看到,但是你在当前氛围下的体验,只有你自己在地方才能获得。”

“很多人似乎都生活在手机里。”鲁旸说。

几个月前宋宇也遇到过类似的一幕。北京的一个冬夜,10点多,一辆公交车穿梭在大街小巷,载着8名疲惫的晚归乘客。窗外夜色混沌,医学博士宋宇抬头看着车内的情况。“当时我发现除了我,七个人都在埋头看前面的小屏幕。”就像工厂流水线上的工人,没有人下统一的命令,但大家的动作却出奇的相似。“不知道为什么,那时候,我觉得所有人都在掌控之中。”

下车前,宋宇注意到一个年纪较大的女子脖子向前伸着,不停地晃动着音视频,一个接一个,好像没有停下来的意思。

“我们的社交软件没有‘底线’”

在关锐的记忆中,之前的网页有一个“底线”,就是浏览完当前页面后,需要点击下一个页面,“给用户精神上和心理上休息的时间。”现在,“社交软件没有‘底线’”、“你再滑下去,总会出现”,永无止境。

最夸张的一天,关蕊发现自己的屏幕用了13个小时,也就是说除了睡觉就是抱着手机。她一个人在英国读硕士。生病或学业压力大时,她看手机的频率很高,但长期使用让她感到“不堪重负”。

无限的信息困住人,密集的算法勾勒出人的行为画像,精准地诱惑人的注意力。人是不容易逃脱或者反抗的。

华为消费者管理培训生徐克发现,即使是市场上的免费wifi软件也会向用户推送小视频。他觉得这背离了人们自身使用app的需求,强制用户与软件绑定,增加浏览时间。

据他观察,在传统商学院的教学中,产品设计往往是从用户需求出发,以盈利为目的,而且很多商学院的课程并不讨论商业伦理。“用户的注意力和时间就是经济效益,软件总有新的精彩点吸引你留在里面。”

一个明显的例子是,你每次在微信朋友圈赞一个朋友,都会收到一系列共同好友的评论和评论,那些红色的数字标记反复提醒用户查看。在广州一家航空公司工作了三年的李星讨厌这种设计。“技术方面是让人们进入朋友圈更多的地方,增加你的点击量后进一步强化你的肌肉记忆。”

关蕊看过纪录片《监视资本主义》,有一句话她印象很深,“如果你不花钱买产品,那么你就是被卖的产品。”影片中,一些从美国互联网公司离职的员工批评看似免费的社交平台将用户的大数据卖给广告商,而广告商也愿意“购买确定性”。

来源:纪录片《社会困境》

2021年UP的“老师你好,我叫何同学”问卷统计了5289个用户使用手机的时间,平均每天8小时4分钟,基本相当于在手机上工作一天。

论文《数字媒体技术依赖性的多学科分析与整合解读》谈到了媒体技术的成瘾机制:媒体技术呈现的新的、不同的刺激会诱发多巴胺释放,激活奖赏系统,从而使使用者大脑的中枢神经系统保持兴奋状态...延长使用时间。

“当你睁开眼睛的时候,你需要手机里的多巴胺”

王雁北专门查了论文,说手机蓝光会影响褪黑激素(促进睡眠的激素)的分泌,增加人的警觉性。她联想到自己整天拿着手机,“总会想各种事情,特别是hi,hi的时候睡不着。”

文中“影响视力”、“眼疲劳”、“失眠”这些冷冰冰的研究结论,对应的是她真实的生活状态,让她想要卸下过度依赖带来的沉重负担。

她有意识地定时关掉手机和ipad,通过写日记来回顾自己一天做了什么。她发现自己在搜索信息时很容易被网页的其他内容吸引。她曾经记录过实际花在搜索信息和无所事事浏览上的时间。前者半小时,后者两小时——屏幕上的数据让王雁北警惕起来,开始限制自己使用App。

她给ipad里的软件设置了一个停止时间,10-19点打开ipad,应用就会变成灰色,点击它会显示“今天的使用量已经达到极限”。她想通过一点点减少对电子设备的依赖,重新掌控自己的生活和睡眠。

在做主题为“拯救睡眠”的报告时,鲁旸采访了许多睡眠临床医学的医生,了解到过度使用智能手机会与焦虑和失眠相关联(伊利诺伊大学的研究发现,频繁使用科技产品有更高的焦虑和抑郁风险),她更关心的是长时间使用手机。

鲁旸早年读过《浅薄,互联网如何毒害我们的大脑》。书中提到,互联网的推送和呈现方式会分散人的注意力,人的大脑会长时间养成以碎片接收信息的模式,有意识地打断自己的思考,之后就很难深入思考。这些年来,她观察到身边很多人总是拿着手机或者频繁拿出手机浏览,与书中的内容相呼应。因此,鲁旸将智能手机视为“吸收智力和注意力的黑洞”。

在聊天中,朋友向她提到了厨房保险箱(一个用来锁手机的盒子)。介绍还没完,鲁旸就在淘宝上搜索了一家海淘店,下单买了一个。

厨房保险箱很快就到了。它最贵的地方是盒盖,盒盖上有一个很大的圆形按钮。当你转动它时,显示屏会告诉用户何时锁定它。调整后,按下按钮,盒子将被锁定。在美国,一些消费者使用这种盒子来戒除甜食、酒精和药物依赖。晚上11点,鲁旸把手机扔进盒子里,锁了10个小时,按下按钮,立刻就安心了。

厨房安全网络图

宋宇认为手机会让自己变得“脆弱”,被同质的信息包围。“你的思维模式是在信息下收敛的,不是自发的。”

她直接在豆瓣“反技术依赖”群开了一个“30天不玩手机”的记录帖。前三天,起床上厕所后,宋宇有强烈的刷手机的欲望。“多么可怕和奇怪,我每天睁开眼睛的时候,都需要手机提供的多巴胺。”

喝着咖啡,她想起了刚刚看到的多肉植物,迫不及待地打开淘宝买花盆,买多肉植物,买土壤。转念一想,她可以用家里废弃的杯子,楼下花坛里的一点土,还有室友多肉的叶子。想到这里,她伸出的手停了下来。

每天四五个多小时,远离小屏幕的宋宇发现家里的沙发上已经摆满了衣服,很多东西闲着也能卖...“这是我第一次看着我的家,开始改造和建立我想要的生活。”

宋玉收拾好沙发。

30天里,宋宇把每天使用手机的时间控制在半小时左右。她有一块apple watch看时间接电话,早上看三遍微信回复消息,晚上看三遍。

她的豆瓣群里很多人都像她一样练习打卡:跨领域研究者冉立,试图用卡顿的墨水屏手机来减少自己的沉迷;关蕊买了一台诺基亚,过极简的电子生活;在使用该软件之前,徐克会关闭涉及个性化推荐的功能。“我怕它只会推荐我喜欢看的。”

关蕊的诺基亚手机

“适度反连接”与社交平台减负

中国人民大学教授彭岚在论文中写道,今天的人们面临着过度连接的沉重负担,如强交互下的倦怠和压迫感,分层对个体的限制和社会的碎片化,线上过度连接对线下连接的挤压,人与内容过度连接的沉重压力,以及对“外部存储”的过度依赖。在过度连接的背景下,适度反连接可能成为互联网的新规则。

去年11月,李星关闭了朋友圈入口,做这个决定有很多考虑。

之前他经常点进朋友圈,手指向下滑动像肌肉记忆一样刷新;更新状态后,我期待有更多的人来赞我,和我互动。“我不喜欢这种心态。”因为工作原因,他的微信好友数量在两三年内从300人增加到了1000人,但大部分只是工作关系,现实中并不熟悉,这让他在发布朋友圈前对内容犹豫不决。

在彻底关机之前,他做了几次类似的尝试,渐渐发现自己对朋友圈内容的关注度下降了。他看重内容带来的信息增量,但对于朋友圈的每一条动态,他真的要“关心一切”吗?

收盘后,他在播客早间新闻节目中听到了EDG获胜的消息。当时他庆幸自己关闭了朋友圈。“看老友记刷屏不好。我自己也不关心,精力和注意力也有限。我不想在朋友圈刷屏的时候被动分散注意力。”

他比较关注自己的亲戚朋友,偶尔会点开朋友的主页关注一下近况。“我的朋友也知道我不怎么用朋友圈,减少网络社交不会影响我们的现实关系。”他想分享消息的时候会先设置隐私,三天后再“解封”,避免实时频繁互动,但同时也有录音功能,朋友想知道看到。

“如果你的真实社交生活很充实,你大概不会那么在意有多少人给你好评和评论。”李星说。

冉立上大学时热衷于社交网络,用流行的网络语言来说就是“建立人们的身份”。每次发布朋友圈,我都要考虑怎么写文案,怎么拍好照片,谁看得见谁看不见,这些附加的事项都混杂在她最初的快乐分享状态中。分享后,她会在意好友的互动赞。整个过程结束后,她会感到有些“内耗”。

专门研究过传播学理论的冉立认为“朋友圈就像一个移动的舞台,你不知道你的受众是谁,所以你常常想成为一个面面俱到的人,但没有人能真正做到。”在网络的虚拟光环下,人们似乎戴上了面具,有些人失去了真实的自我和社会实体。

冉立觉得,如果长时间被社交平台的信息流喂养,他会失去自由选择和集中注意力的流动能力。备考期间,她删除了过去关注过的微信官方账号,只留下备考相关号。“我们的研究人员也会互相交流,我们不会错过重要的信息。”

“人是需要信息还是空白?目前我觉得人们更需要空白色。”经过30天的策划,宋宇这样认为。

她在读医学博士,希望在医学、写作、金融、体育等领域加深学习,而不是分散注意力。她理解冰雪运动、汉服等大众运动是积极的文化,但从商品属性上来说,也是一种“创造的需求”。她会先把内驱力的兴趣和外界的灌输区分开来。

网络上的碎片化信息非常冗杂,宋宇认为它们不如书本上久经考验的理论内容可靠。“而且,一个错误的观点带来的伤害要高于一个正确的观点带来的收益。”她喜欢更干净的信息环境和30天计划后更多的时间。如果她的大脑里充斥着有用和无用的信息,“我就不会自由。”

“打赢局部战场”

即使左颖选择更“本土”的生活,也很难成为一个完全独立于科技的个体。临近毕业季,带着信息焦虑浏览招聘信息和公司用工经历时,左颖会被网页推送的公司内部八卦吸引,看得津津有味,看完后后悔浪费了时间;她在所居住的省会城市用现金购物时,经常找不到零钱。最后,她改用移动支付。

“但是在城中村,三线城市,更小的地方,现金利用率还可以,对话多空,就算是砍价了。”左颖形容与手机相处“就像一个掰手腕的过程”。有时候不得不承认失败,但在一些局部小战场上还是能取得小胜利的。"

徐克也在反依赖的尝试中摇摆不定。在他的比喻中,这个过程就像“一只聪明的蜘蛛编织了一张坚固的网,以方便向前移动,但它的行为却总是被困在这张网中”。

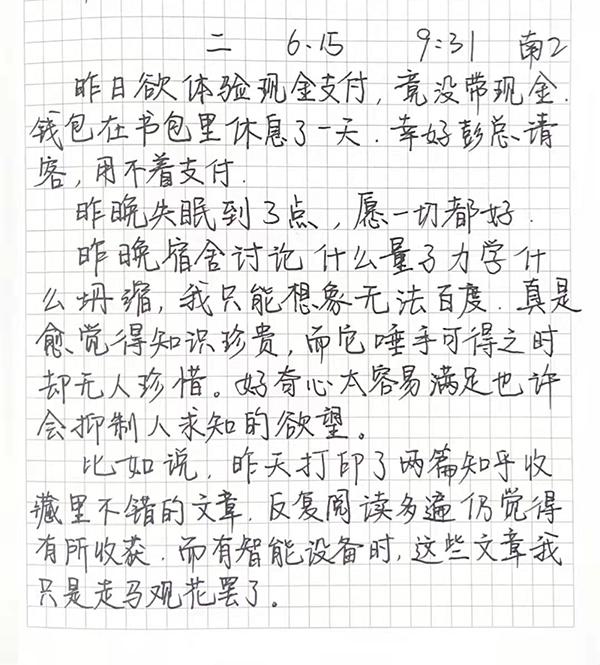

大三的时候,他做了一周的“不用智能设备+用现金”的练习,好处是“解放了时间和注意力”。当时他打印了两篇在知乎数据库收藏了很久却没有仔细看过的文章。反复阅读后,他收获颇丰,记忆犹新。

他对比了之前在智能设备里“收藏”好文章的习惯。“我像一个渔夫...我把鱼炖好放冰箱里咬两口,然后迅速返回海边,生怕错过打捞下一条鱼的机会...但是这海里的鱼太多了,捕鱼也费钱。”

徐克记得,在社会心理学中,过多的选择会导致人们满意度的下降。在远离智能设备的那一周,至少他的选择少了,心情也“简单舒服”了。

难的是他用现金支付。他平日网上买电影票2分钟,线下选座10分钟,享受不到优惠。学期结束前的课上,大家拿着平板电脑一边圈圈划划划,一边搜索电子数据,他只能拿着一本书,侃侃而谈。现代生活和接触都深深依赖于智能设备。每天晚上,他都“赦免”自己用手机处理社团信息对接、同学交流等相关事宜。

在一周的体验结束后,他拿起智能设备通过互联网学习和补充笔记。对他来说,技术改善生活、提供便利的部分,不需要被迫放弃。他在日记中写道,“不管网络还是生活,找到自己的节奏。”这是他实验后更大的收获。

徐克的日记

冉立也这么认为。她认为技术有两面性,利弊各半。“没有必要成为一个活着的家庭,一无所有地生活在山顶上。”在抵制“手机瘾”的过程中,她会用办公效率App,用能改善人们生活的技术来抵制上瘾的技术。

“走进生活”

试图摆脱数字依赖后,王雁北空抽空推门出去,感觉所有感官都被调动起来了。“进入生活让我看到了很多以前不知道的东西。”

她家附近有一棵梧桐树。慢慢地走着,她听到了马路对面汽车开过的声音,风中树叶的沙沙声,还有上海爷爷奶奶之间的对话。中间的小路会很安静,仔细看可以看到周围人的不同状态。逛街的时候,她和进出口折扣店、大排档的老板聊得很开心。

她试着走了一条没走过的街,沿途看着特色建筑的介绍,觉得“以前这个地方有这些人和事”。

左颖还会有意识地和家附近的饭店、电器维修店、废品回收站的工作人员接触、攀谈,和一家小吃杂货铺的老板成为熟人。有时候需要进货,她会直接给老板打电话。老板跳槽后,她也会帮身边的老客户低价买一些生活资料。“我觉得这种购物形式更温馨,更人性化。”她说。

正在做诺基亚实验的关蕊,现在把每天使用手机的时间控制在2小时以内,留出更多时间进行深度阅读。鲁旸和他的同事们写下了“关于互联网消失的40件事”,如问路、光盘、播放空、耐心和看起来真实的照片,以纪念这些消失的美好。在广州的李星发现,看纸质地图可以“点亮城市中的地理坐标”,地点之间有了联系,不再是数字上的端点。

放下电话30天后,宋宇觉得“心更轻松了”。

为了改掉睡前睡醒后下意识刷电子设备的习惯,宋宇把手机放在家门口充电,没有带进卧室。而是在床头柜上放了一本书,晚上习惯性的翻几页。

以前她都是在网上取车,点外卖。在实施方案中,她选择坐公交,自己做饭或者在食堂吃饭,一个月省下3000元。一些外卖软件会提醒用户可以在用餐时点餐。宋玉认为,“有些需求是可以替代的,或者是不存在的。”

去年平安夜,她邀请朋友来家里吃火锅。她喜欢这种面对面的交流,线下近距离的分享。“网络社交不能代替现实社交。可以在网上犹豫回复。现实生活中的交流需要观察人的感受,人的反应都是即时的。”

在去实验室的路上,她只是简单地走着,而不是把目光聚焦在手机上。她更关注自己头顶的天空空,一路上的风景,周围郁郁葱葱的树木。感觉像是熟悉的童年时光,她需要找乐子一个人度过空白色时光。她捡了一些树枝放在家里的瓶子里,在家里种了蔬菜和花。“我是真的在玩,不是在玩手机。”

宋玉种的花

"事实上,我认为医学和科技有一些相似之处."宋宇读博前在医院工作了一年。比如高血压药物,缓解症状和调节血压比治本更有效。

她认为技术是相似的。人们用游戏来逃避现实生活,通过看短视频来转移注意力,试图用科技来缓解焦虑或不确定感。“但在许多情况下,技术可能治标不治本。它不是我们快乐的动力。我们的幸福还是要靠自己去获得。是一件主动的事情。”

在《没有手机的30天》节目的最后,宋宇在帖子中写道:“我和手机的关系:它是我的工具,但不是我生活的全部。”

(应受访者要求,王雁北、宋宇、冉立、关蕊、徐克为化名)

编辑:彭伟图片编辑:陈飞燕

校对:张