我不记得我是几年级了。一个问题困扰了我很久:“为什么南京会有雨花?”我在课堂上举手提问,老师用四个字完美地解决了我的问题——

“这不是测试。”

几乎每个人家里都有几本十万个为什么。

《十万个为什么》,1961年首次出版,是国内知名科普图书品牌,被誉为“民国明天的科学基石”,六版累计发行量近2亿册。

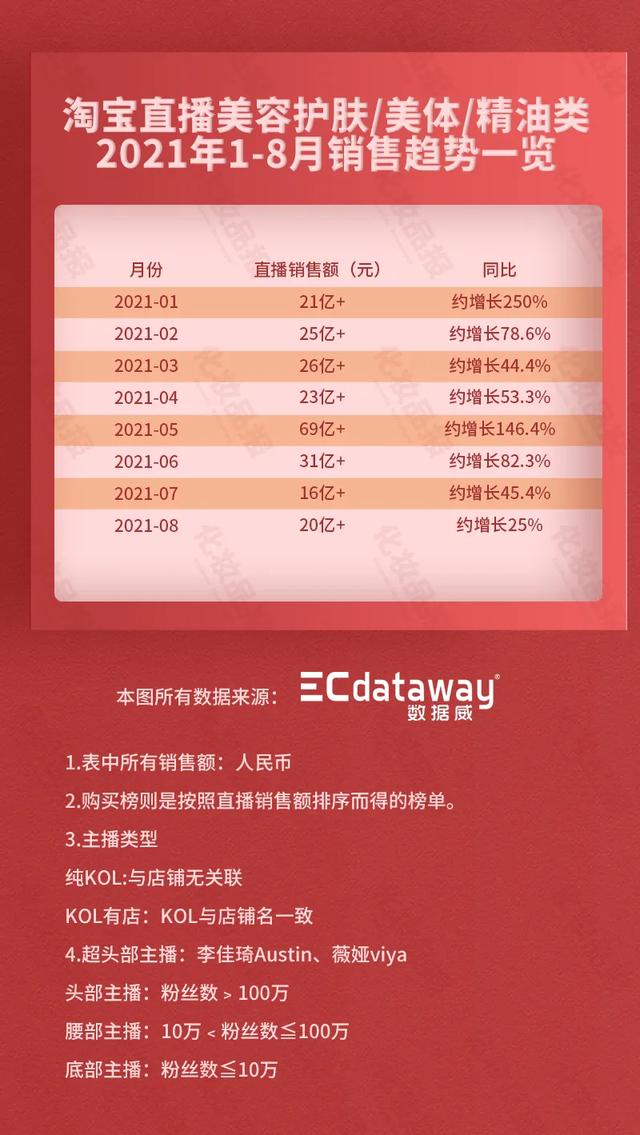

《十万个为什么》评分9.1

近日,在出版60周年之际,这套陪伴新中国青少年的国家科普读物,正以全新的形式,继续为每一颗好奇的心保驾护航。

昨日(12月15日),Tik Tok联合《十万个为什么》出版方少年儿童出版社,推出《十万个为什么》系列短视频,众多院士、教授、科普机构、科普工作者参与其中。《十万个》系列中“大科学家做小科普”的理念,在目前得到了最及时的传承。

15日,周群、老董爸爸、Bug卢晓等科普专家在“十万”系列中分享了他们的知识。

在接下来的一年里,丛书编委会将亲自“走下舞台”,携手Tik Tok科普大师等数百位知识创造者,将第六版十万道题全部视频化。

《十万》第六版主编王院士已率先在启动知识普及。“短视频很有效,我也体会到了。我觉得你在和这么多人说话。”王院士说。

“面向未来,我们应该以更加积极开放的心态迎接新时代。”少年儿童出版社党委书记、社长解峰在@十万个为什么Tik Tok官方账号上说。

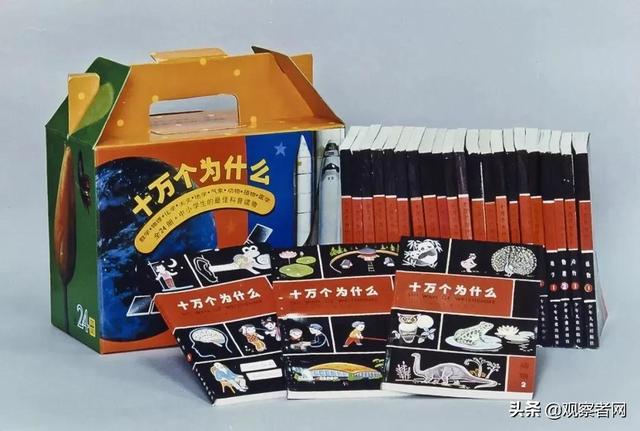

最新的第六版《十万》系列共18册,涵盖“数学、物理、化学、天文、古生物、医学、建筑”等十几个板块,总字数600万字。这款纯色精装版官方售价980元。

但是在数字时代,厚重的书页被转换成跳动的比特。一个奇妙的动态世界在方屏中构造,每一个少年和大龄儿童都可以随时随地探索科学的“信息流”。

为了新中国的“求知欲”无法统计有多少人是读着十万个为什么长大的。是很多少年的科学启蒙,是“大孩子”的“童年回忆”。

据中科院介绍,1956年,国家发出“向科学进军”的号召,也鼓励少年儿童出版社出版一些儿童科普读物。10万本,最初定位为儿童读物,于1961年六一儿童节在全国各地首发上市,在全国图书市场引起轰动,3年内再版11次。

《十万》不仅成为最受欢迎的青年读物,一些政府工作人员还建议全国的年轻干部“每个人都应该从中学习一些东西”。周恩来总理也很喜欢《十万》,他在车里放了一套,方便阅读。很多老师也用这套书作为讲课的参考资料。

第一版包含1484个“为什么”字,共计105万字。

1961年,第一版《十万个为什么》

到1964年第二版出版时,光是审稿人就聚集了各个领域的人——李四光、竺可桢、华、茅以升...销量达到了4000万张。平均每100个中国人中就有6个人拥有一部手机。

儿童科普读物编辑曹艳芳回忆,上世纪80年代初,她遇到几个大学毕业生,对她心存感激,说她恢复高考时读《十万个为什么》考上了大学。

此后,《十万个为什么》又出了几版,每一版都与时俱进,修正旧的科学认知,加上时代的“新问号”。

1980年,经典《十万个为什么》第四版

1999年“新世纪”版涵盖50多个学科,3000多个“为什么”,共计300多万字,其中三分之二的内容被“刷新”,增加了环境科学、材料科学、信息科学、基因科学等前沿科学知识。

最新的第六版《十万》于2013年上线,其中90%以上是全新的内容,很多卷都是100%更新的。

第六版十万个为什么

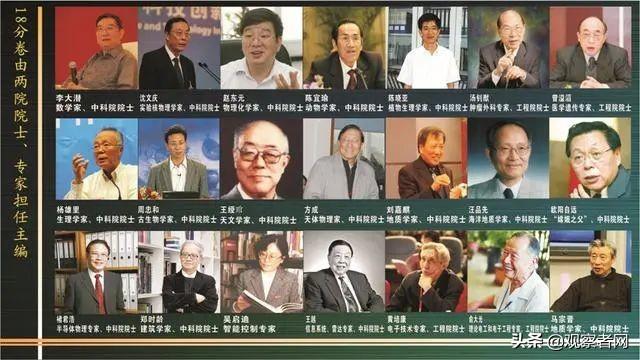

权威和系统是最新版10万的特点。科学家“总动员”参与编纂,中国科学院院士、中国科协主席韩启德任主编,21位中国科学院、中国工程院院士任分册主编,110多位中国科学院、中国工程院院士,700多位来自世界各地、各学科的科学家和科普作家共同参与,这在我国科普出版史上是空前所未有的。

“他们都是一线科研带头人,放下手头很多事情来做这个。”中科院院士、《海洋》主编王教授说。

找到科普“最优解”为了适应和利用新媒体,主编韩启德强调,最新版要突破图书单一模式,努力打造以“十万个为什么”为核心品牌的科普产业链。

由此,《十万个为什么》走上了品牌化的道路,一条涵盖图书、期刊、报纸、电子出版物、网络平台、微视频、动漫、科技活动的科普产业链正在逐步形成。

2018年起,《十万个为什么》舞台剧全国巡演,2019年推出《十万个为什么》App教育产品。今年8月,儿慈会还推出了“十万个为什么好奇问宇宙”的科学艺术展。据主办方介绍,《十万》希望实现传统科普与多元化艺术传播形式的融合创新。

“十万个为什么好奇问宇宙”科学艺术展

因此,创新的《十万个为什么》与日活用户超6亿的Tik Tok联手,拓宽科普的路径和形式,无疑是碎片化、可视化时代科普的“最优解”。

从一个细胞的分裂到白矮星的形成,运动中有科学奥秘。为了让知识更生动,第六版十万选了七千幅插图。但是短视频为科学家和科普工作者提供了一种更灵活的方式来展示他们的知识。

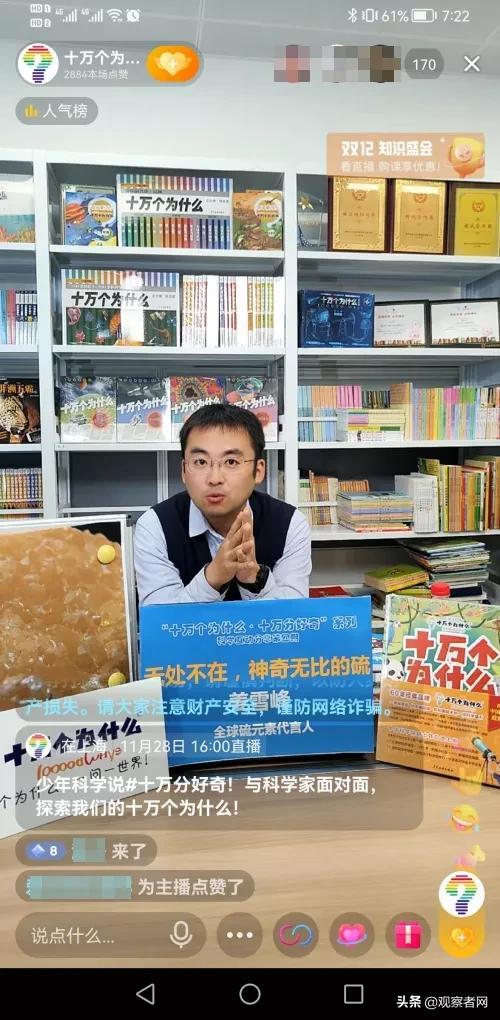

这个月,刚刚“登录”Tik Tok的“十万个为什么”账号已经开了好几场直播。儿慈会邀请华东师范大学教授、全球硫代表蒋雪峰、复旦教授卢宝荣等科学专家在线回答网友的“为什么”。

为什么大蒜那么臭,香水那么香?蒋雪峰在直播中介绍,硫乙醇是世界上最臭的分子。500亿空气体分子中,只要有一个硫乙醇分子,大家就能感知到气味。然而硫磺不仅臭,有时还“香”。

人体内有硫磺吗?硫磺有什么作用?直播中,蒋雪峰教授也回答了观众提出的问题。

在直播间,卢宝荣教授告诉Tik Tok网友什么是大众化的大米,大米的来源和用途,以及对未来人类的影响。一张米的照片,带领观众探索一粒米的前世今生。

“好奇心是人类的基本特征。没有好奇心,我们不可能发展到今天。”直播一开始,陆教授就谈到了《十万个为什么》这本书,以及好奇心的重要性。

就连中国第一艘载人潜水器“蛟龙号”的第一副总设计师崔维成,也走访了10万个直播间,向2万多名网友讲述了“海洋深潜难在哪里”的问题。

Tik Tok与儿童社联合发起“十万个好奇点”活动,号召科普知识领域的作者回答青少年的“小问号”。优质内容以“十万点好奇心”的形式呈现在青春模式中。

一直以来,很多声音都在感叹,这是一个“娱乐至死”的时代。有人认为长时间沉浸在社交媒体中似乎除了快乐什么也得不到。

然而,在Tik Tok不难找到有用和有趣的内容。

Tik Tok一直在知识领域做出巨大努力。近期发布的《2021年Tik Tok科普内容数据报告》显示,过去一年,Tik Tok科普视频播放量近330亿次,7亿人次为相关作品点赞。短视频已经成为自然科普内容的重要形式。

随着自然科普内容的流行,一大批专业有趣的科普创作者开始受到关注。据介绍,过去一年,Tik Tok自然科学科普万粉以上账号同比增长107%。

视频是未来的科普教育之王。Tik Tok平台不仅让知识变得有趣,更注重科普的权威性。在Tik Tok青年模型的“十万分好奇心”中,专业科普专家、学者、科普工作者直接分享第一手知识,与用户亲密互动,回答更多“为什么”。

更何况,Tik Tok还走在了“精准科普”的前列。短视频科普的另一个优势是按照年龄段精准推送。无论是5岁以下的孩子,还是18+以上的孩子,都可以在“十万分的好奇心”中找到定制的“知识流”。

哪儿那么多“为什么”?你为什么需要知道这个?我能得到更高的分数吗?我能在更高的KPI下工作吗?

从功利的角度来看,这些问题很难回答。在Tik Tok的“十万分好奇”话题中,有“为什么微波炉可以加热食物”的问题——我会用微波炉,我需要知道它是怎么加热的吗?

当然,可以把“没用”这句话搬出来。但这究竟是无奈的论证还是深刻的哲理,实在是见仁见智。

然而,爱因斯坦曾说:“我没有特别的天才,只有强烈的好奇心。”

复旦大学生命科学学院教授卢宝荣在Tik Tok分享水稻知识时坦言,“我是《十万个为什么》的忠实粉丝,我是看着这本书长大的。”

现任《十万》导演、儿童社副总编辑洪也回忆自己是《《十万》第三版的小读者》。

可能“有什么用”这个问题从一开始就偏离了主题。一个奇怪的想法,莫名其妙的冷知识,都可能成为未来某个时刻改变人生轨迹方向的伏笔。

这些“为什么”可能根本不需要赋予意义,因为知识自然是一种深深的渴望。我发现自己“不再好奇”的那一刻就是“生活的魅力& # 34;当它消散时。

很多人问过,十万个为什么有几个问题?其实远不到10万。《十万》第六版包含4000多个问题。

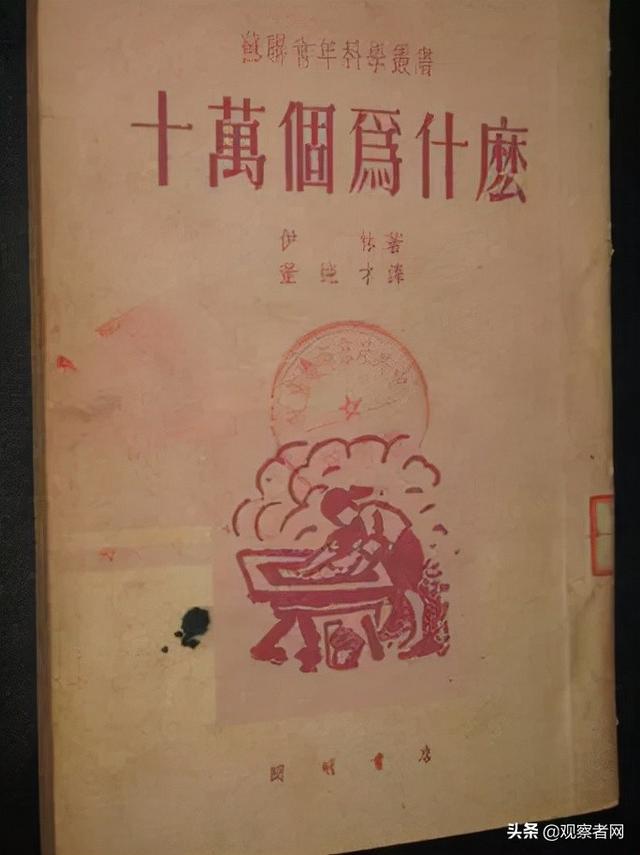

起初,儿童学会借用了苏联科普作家伊利亚的《十万个为什么》这个书名。在俄语中,“10万”也不是一个实数。它用来形容数量,象征着人类对知识如野火般的渴求。

1938年苏联《十万个为什么》作者:伊利亚

或许这就是Tik Tok推出“十万个为什么”系列短视频的初衷。《十万个》第六版上千个“问题”将在一年内视频化。这一科普创新汇聚了各个学科的权威和垂直领域的专家,构建了一个液体的“为什么”问题库,不断丰富这一国家级科普IP的内容,为每一个少年和大龄儿童贡献出源源不断的“知识流”。

愿你永远对这个美好的世界充满好奇。