编辑导语:目前,中国正在经历第三次零售革命。通过分析三次零售革命的内在逻辑变化,找到一条主线。按照这条主线,发现社区团购和会员店将是第三次革命的赢家,但超市和电商会不断创新,争取生存和进步。最后,新老零售巨头将共存。让我们来看看。

零售业的每一次世代交替都是一场革命,充满了创新和混乱。现在,中国正在经历第三次零售革命。

消费者的钱包是有限的,每一次革命中新巨头的崛起都是对旧巨头的血洗。这一点在第三次革命中尤为极端。

第一代永辉2021年前三季度亏损21.78亿元,同比增长207%。苏宁同期亏损75.68亿元,同比增长1483.29%。阿里二代2021年7-9月收入2007亿元,同比仅增长29%。预计总营收年增长率仅为20-23%,为2014年上市以来最低。

在这第三次战争中,新生力量也付出了高昂的代价。

2021年第三季度,美团新业务收入137亿元,同比增长66.7%,营业亏损109亿元,同比增长437.5%。同季度,丁咚和每日优鲜共亏损41亿元。

谁能在零售乱局中胜出,是每一个从业者、老板、投资人的终极疑问。

通过分析这三次零售革命的内在逻辑变化,我们发现了一条主线。按照这条主线,我们发现社区团购和会员店将是第三次革命的赢家,但超市和电商不会消亡,而是会自主创新,最终新老零售巨头共存。

最让我们惊讶的是,美团、拼多多等电商巨头目前的亏损其实没有太大意义。

一、概述在详细解释我们的发现之前,我们必须回到前两次革命,理清脉络。

比如第一代和第二代的零售巨头,和渔民差不多,都是靠织网捕鱼来盈利的。

连锁超市和电商都有线下或线上的流量,然后依靠丰富的商品将人/流量转化为销售额。

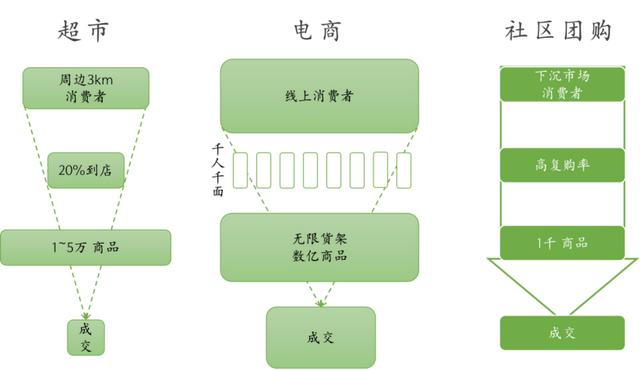

超市是一个小网络,只覆盖3km附近的消费者,它的网格也是被稀释的。大家路径一样,触发购买的概率低。电子商务是一个庞大的网络,覆盖全国的消费者,网状更加密。每个人看到的产品不一样,触发购买的概率更高。

网捕模式的重点是流动、转化、投放。通过算法、快递/骑手把转化和配送的门槛降到很低之后,只要有流量,谁都可以做电商。虽然阿里和JD.COM站在前面,但后继者纷纷涌入,社交拼多多、Tik Tok Aauto快人短视频、外卖团,阿里和JD.COM都挡不住。

第一代和第二代零售的重点是市场和商品,第三代零售的重点是人——即针对特定的消费者,零售商作为产品经理,开发出高质量、好价格、对消费者不可抗拒的产品。

第一、二代零售的特点是商品多,客户订单低,第三代零售的特点是商品少,客户订单极高。据我们估算,消费者一年在永辉消费3800元,在淘宝消费9200元,在中国山姆会员店消费30000+。

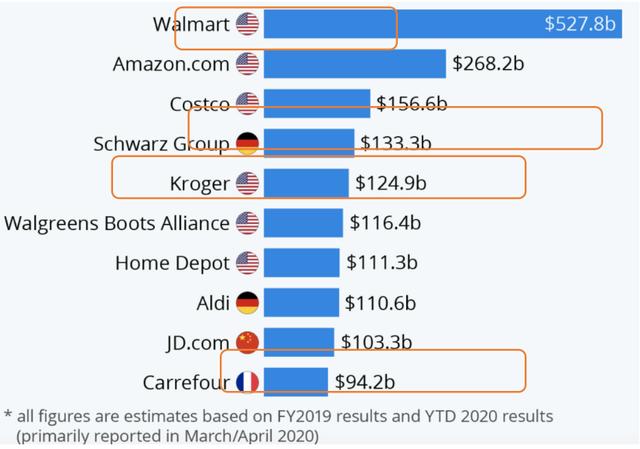

放眼全球,十大零售商中,三代都有代表性的玩家。

注:Didl和Aldi都不收会员费,但他们的经营理念是一样的。为了描述方便,它们被分类为成员存储类型。

接下来我们来回顾一下前两次革命,从而了解永辉和阿里为什么会成功,为什么他们的成功在第三次革命中成为了致命的障碍。(能看懂以上零售逻辑的朋友可以直接跳过下面的超市和电商部分)

二、第一次零售革命:超市改革开放后,为了解决居民住房严重不足的问题,上海市政府在曲阳地区大面积建设了曲阳新村。1991年9月,上海第一家连锁超市联华超市在曲阳开业,拉开了中国连锁超市大发展的序幕。到2010年,连锁超市开始在全国范围内。以永辉为例,2010年营收从123亿元增长到2020年的931亿元,门店数量从135家增长到1017家。10年增长了6.5倍。

开超市的第一步是找一个人口密度高的地段,签订15~20年的低价租约。第二步,把货架租给供应商,第三步,做活动,吸引周边3~5公里的消费者。消费者建立了认知之后,店铺就稳定了。然后,超市在一个区域内不断重复开店过程,让连锁超市通过门店和商品的网络覆盖当地消费者。

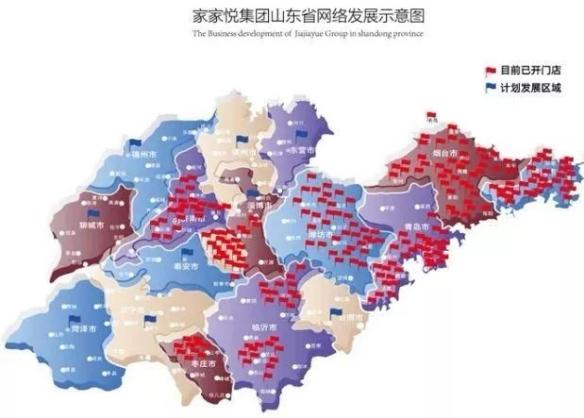

这种商业模式非常依赖线下的位置,形成一定的面密度后竞争对手很难进入。这就塑造了中国超市分散的零售格局,每个城市都有自己的零售霸主。

但由于这种区域化选址的特点,即使比永辉好,也只是以生鲜优势实现了四个区域的连锁,还不能算是真正的全国连锁超市。

2020年永辉收入近千亿。相比之下,沃尔玛在美国小镇附近找空地就能开店,没有选址障碍,收入5500亿美元,是永辉的30多倍。

再来看家家悦在山东占主导地位的门店布局。并没有深入到山东很多城市,所以更能体会到选址在中国零售业的重要性。

2012年双十一,天猫产生了191亿的销售额,所有快递公司的仓库都爆炸了。自此,中国电子商务行业进入黄金发展期。阿里的GMV从2012年的0.67万亿到2020年的7万亿,8年增长了6.5倍。

电子商务有三大优势:

前两者很好理解。淘宝有一段时间的口号是“只有想不到的,没有买不到的”,而淘宝有8.9亿用户,占全国人口的61.8%,几乎全部是城市人口。两者兼而有之,关键是如何让消费者亲眼看到销售的商品。因为两者都是上亿量级,不可能靠人工推荐,必须靠数据+算法。向不同的消费者展示不同的产品,从而提高他们的购买概率。

阿里的问题是没有足够的数据。淘客卖的是长尾货,消费者买的很随意。通过买一双袜子,一条裙子,一支口红,阿里猜不出这个消费者还想买什么。只能推荐一支口红或者一条裙子。

有限数据育种的算法必然会产生信息茧。

为了获得更多数据,阿里在2013年突然all in移动社交网络。在大家看不懂的时候,推出挑战微信的社交软件——来往;另一方面也买入了微博和友盟的股份。不出意外,对微博和友盟的投资还是给阿里带来了丰富的数据。微博代表社交数据,友盟代表长尾APP用户的行为数据。它的意义在于:

在获得消费者多维度数据后,阿里开始利用AI做尽可能精准的消费者画像,最终于2015年首次推出,基于算法和大数据为用户做规模化、个性化的商品推荐,即“千人千面”。

以前消费者画像不清晰,竞价卖家只有几十个,消费者一次浏览几毛钱到几毛钱。现在消费者画像清晰了,有几百个卖家竞价,每次CPC可以高达2分钱。价格翻了几倍。中文意思是阿里终于可以以更高的价格把消费者拍卖给卖家了!

既有巨大的流量,又有犀利的工具,阿里财报的表现就跟挂机一样。阿里的货币化率从2015年开始一直在提高,2015年为2.4%。2020年货币化率将高达7.4%(来自一财富),过去五年增长200%!同期,阿里营收从2016财年的1011亿元增长至2021年的7172亿元。净利润从721亿增长到1505亿。

然而,抛开JD.COM和拼多多这样的竞争对手,阿里的市场份额在2016年短视频崛起后被进一步侵蚀。作为一个在形式和模式上与阿里明显不同的短视频电商平台,我们在这里也将重点介绍一下。

短视频在阿里的三大壁垒(供给、流量、AI)上更有优势。2020年Tik Tok电商的GMV(商品成交总额)超过5000亿元,是2019年的3倍。

在供应方面,短视频兼容淘、拼多多和JD.COM的卖家。从流量来看,短视频现在是用户使用频率最高的app,占比29.8%,甚至超过了微信。在AI上,短视频的优势不仅仅在于对用户更精准的画像,还在于短视频可以通过不同的内容影响消费者的消费决策,俗称种草。

短视频积累了大量数据:短视频人均使用时间1.5小时,一个视频只需要几十秒到几分钟。这意味着用户可以在一天内积累浏览、观看、喜欢、转发、评论等大量数据。当这些数据与手机通讯录沟通后,对比好友间的数据,用户的数据量会呈几何级数增长。相应的算法可以为用户获得非常完整的画像。

短视频可以更好地影响决策:这些画像是如此的精准,以至于第三方可以慢慢地、无意识地用有针对性的视频内容给用户洗脑,最终改变人们的想法。最极端的例子是剑桥分析,通过把不同的内容放到不同的人群中,最终帮助特朗普从一个不被重视的小丑成为美国总统。最常见的例子就是品牌商通过各种路网为用户种草,灌输他们的消费欲望。比如小红书。

总之,用户数据有价值,精准的用户数据更有价值,能种草的用户最有价值。

从短视频的电商购买过程也可以看出,平台想让消费者最大化冲动消费,没有任何冷静。

短视频的购买流程非常简单。点击商品进入一个购买页面,消费者直接点击购买,无需比价、支付或购物车,也就是俗称的COD(CashonDelivery)。

这种冲动消费导致短视频电商的回报率远高于阿里。但Tik Tok对卖家采用OCPM收费方式,即按照交易额收取广告费。回报的高低与平台无关,平台的佣金和广告费收取正确。这意味着企业需要将更多的成本转嫁给消费者。

同样的商品,同样的卖家,短视频会更贵。

要知道COD起源于东南亚、印度等不发达的电商市场,线下收货只能靠现金支付的方式。但是在2020年的中国,短视频居然用这种方式,完全是出于私利的考虑。于是乎,短视频的畅销产品都有征收智商税的味道,比如管道疏通剂,棕榈大虾等等。

短视频正在试图扭转其急功近利的一面。Tik Tok已经开始提高预付GMV的比例,但这不会对第三次革命浪潮产生实质性影响,因为电子商务已经是一个增量不大的内部市场。

四、新零售,内卷下的创新在线上流量枯竭(越来越贵)、电商介入越来越多(二选一)的大背景下,创业公司和巨头们都把目光转回线下生鲜零售这个唯一没有被电商触及的领域。外卖市场证明,消费者庞大的本地餐饮消费可以线上化,网上超市、半小时送货到家的新零售成为大家关注的焦点。

新零售看似创新,抓住了新市场,却无形中加剧了零售的内卷化。

侯毅,2016年从JD.COM出来,加入阿里,回到上海,开了第一家店盒马店。盒子模式在当时是非常新的:消费者在网上下单,半小时内送货到家。新零售的创新,一是解决消费者“懒”的痛点,二是在商品上下大力气讨好消费者。

马建了一个巨大的水池,每天养龙虾等海鲜,新鲜新鲜的各种网络名人产品,丁咚提供活鱼宰杀。消费者会被挑选商品,新的零售商希望通过提供这些新的商品来吸引80后和90后消费者。

这些出生在中国经济增长最好的年代的消费者,被认为拥有巨大而狂热的消费能力,就像美国和日本二战后的一代。但消费主义并没有出现在这一代中国消费者身上,至少没有出现在杂货店购物上。

没有孩子的年轻人被996和狼性文化绑架了。他们根本没有时间做饭,吃外卖是他们最多的选择。有孩子的家庭背负着三座大山:看病贵、房子贵、上学难,而这些消费者在饮食上和长辈一样节俭。

新零售的野心是同时改善商品和服务,但这个过程背后有太多的试错成本,最终高企的商品价格把吃得更好变成了一种奢侈。正因如此,新零售玩家不得不通过补贴来吸引消费者,从而导致大规模亏损。2021年,Q3每日优鲜GMV同比增长47%,亏损增长88%。

新零售的两个支撑脚是“半小时送达+新品”。2018年后,一只脚没了,被美团抢了。

拥有外卖骑手和流量优势的美团,将做半小时送货上门的套路,培育一批新零售玩家。各种基于前仓的秘密店铺在美团遍地开花,包括便利店、超市、药店、宠物店等等。2021年上半年,美团闪购业务的GTV(总交易额)增长预计超过100%。王兴表示,未来订单量将达到1000万单/天,超过现在所有新零售玩家的总和。

美团的瘸子不仅是新零售玩家的腿,还有超市的腿。如前所述,连锁超市的核心壁垒是选址。优质的地段对任何线下零售商来说都是稀缺资源,但美团允许线下门店开在任何地方,比如不临街的仓库,人烟稀少的山墙(前仓)。买药不用去药店,买菜也不用去超市。都是美团的骑手从前面仓库发过来的。

以前消费者线下流量转向线上,直接导致线上流量价值超过线下门店价值。最直观的影响就是,以前养三代的店铺现在没人要了,而对应的美团股价却一路上涨,直到遭遇反垄断。

王兴以为闪购是新零售的终结,但他错了。

美团给连锁超市带来的订单很多都是30元左右的低价订单。当外卖骑手的成本从7元涨到10元时,还会继续上涨。美团主力的低价订单会相应减少,这是美团无法容忍的。

因此,美团希望连锁超市像餐厅一样,通过提高售价,将上涨的外卖费用无形中转嫁给消费者,而不是直接在订单最后向消费者收取额外的外卖费用。但是连锁超市的商品同质化程度很高,消费者很清楚一瓶可乐多少钱。这种吸毛行为一旦被消费者察觉,连锁超市将永久失去顾客。

虽然这是毒酒,但是很多连锁超市还是喝,美团的补贴让它的负面效应没有那么快显现。但未来一旦美团停止补贴,将会流失大量超市用户,闪购的GMV和订单都会下降。

无论美团是什么,新零售和连锁超市指望线上订单翻牌都不现实。对于连锁超市来说,消费者的口袋也就那么大,美团也没帮他们扩大市场规模。

或者不幸的是,新零售的整个试错成本都是由资本买单,而不是消费者。

五、被巨头扭曲的社区团购当流量增量达到峰值,用户数据得到保护,算法效率难以提升,连锁超市和电商两大零售业态开始不断涌入的时候,行业必然会发生剧变。

第一种选择是进入新的市场,第二种选择是深入市场,细分市场。

前者包括下沉市场和海外市场,而后者意味着为消费者筛选出有针对性的、优质的、漂亮的产品,让消费者认识到零售商是在为自己服务,而不是把自己卖给广告商。

当新零售玩家还在为存量市场的会员打磨产品的时候,为增量下沉市场提供少量物美价廉产品的模式,已经被一个经营小卖部的湖南老板贯穿,他的名字叫“繁荣优选”。

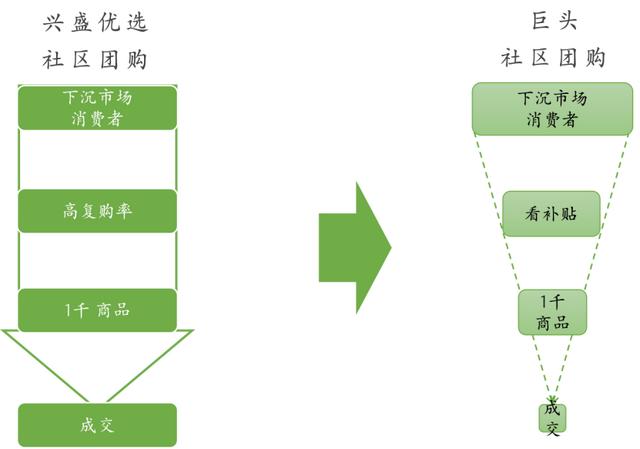

以盛兴为代表的社区团购模式兼具方案一和方案二的特点,立刻被巨头们看中,成为他们的必争之地。

社区团购和连锁超市、电商最大的区别就是SKU少。社区团购只有1000个商品,远不及一般超市的1.5~3w。

按照连锁超市和电商的流量+变现模式,实现仅1000件商品的社区团购是极其困难的。如果把商品看做一张网,把流量看做鱼,社区团购的这张网比超市要难得多,更不能和电商相比。

盛世的成功是基于多年的打磨,了解当地消费者的口味,选择好的产品组合,打磨与供应商、物流商的合作等各个环节,精准把握消费者的每一分钱,最终在湖南实现盈利。

如果繁荣的成功来源于精准的消费者+精准的商品组合,那么这种模式与电商巨头流量+变现的模式完全不同。这种慢慢积累的成功,无法满足电商巨头为了快速建立第二条增长曲线,对大规模、高增长的GMV的需求。所以,社区团购成了一个扭曲的游戏。

在这种扭曲中,GMV是第一位的,消费者想要的必需品做得好不好并不关键,消费者想要什么样的百货公司和零售也不重要。

比如肉类:上游工厂缺乏小包装加工能力,根本没有供应商,社区团购只能自己做。但是,零售商要管理一群零点工作十几个小时的工人,显然是不行的,更何况是办公室里的电商。

为了GMV规模的疯狂增长,巨人不得不承受高达20%的亏损率。2021年上半年,单个巨头的月亏损就高达20亿。相比之下,打车和自行车共享战都是小儿科。

社区团购公司都采取了不同的方法来减少损失,但出乎意料的是,真正符合上述商业逻辑的,是没有任何电商基因的橙心偏好。烧了一年,橙心做了大刀阔斧的改革。

虽然美团和拼多多的规模已经达到4100w,每天3500万件,但是单件价格却从3元涨到了8元。然而,冰美团和拼多多在社区团购上并没有实现0比1的突破。

不客气的说,目前巨头们正在社区团购业务上大刀阔斧的行动,因为电商是把消费者当商品卖给商家的,社区团购需要把消费者当神。

六、会员店会是零售业的救赎吗?我们曾经怀疑独立思考者王兴和天才黄征真的没有看透社区团购的本质?大佬们的认知都这么固化了吗?我们有很大概率是错的吗?

直到我们深入了解会员店的投资机会后,这个疑问才被消除。

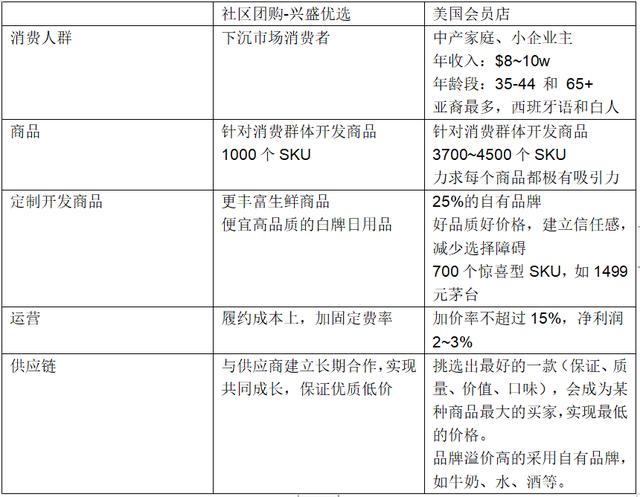

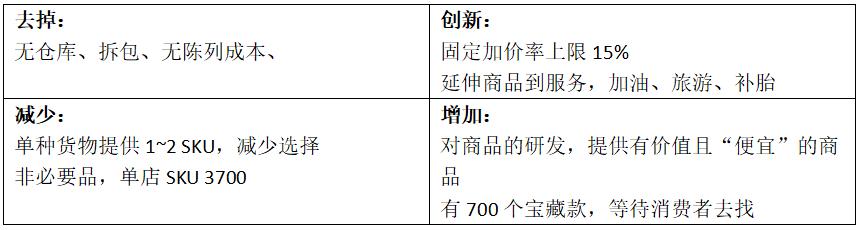

我们发现社区团购的本质和会员店没什么区别。SKU很少,批发零售都有。只有一个面向下沉市场,一个面向中产阶级。然而,许多世界排名前10的零售企业,如Costco、Didl和Sam会员店,都诞生在会员店里。

中国社区团购其实就是美国会员店在中国的电商版。

2019年在中国上海开设第一家门店的Costco,是全球仓储式会员店的老大,2020年收入1632亿美元。Costco的前身是PriceClub,美国会员店的鼻祖,而PriceClub抄袭了cash & Carry(超市批发购物模式,类似麦德龙),改进更偏向零售。

好市多成立之初,目标客户是餐馆、加油站等小商店的老板,满足他们的商业和生活需求,比如用于商业的可消耗纸巾。供个人消费的电视。在后续的发展中,好市多针对这部分消费者,逐步拓展了个人消费的商品。

当时好市多起家时,西雅图是连锁超市Safeway的天下,垄断市场份额达60%。主要在超市销售的非食品产品。那时候欧洲超市很会买菜,但是没有菜就不行。而美国的消费升级对食品的品质要求更高,所以好市多整合了两者的优势,推出了会员店。

在服务会员至上的理念指导下,会员店对其他零售业务形成了差异化竞争。

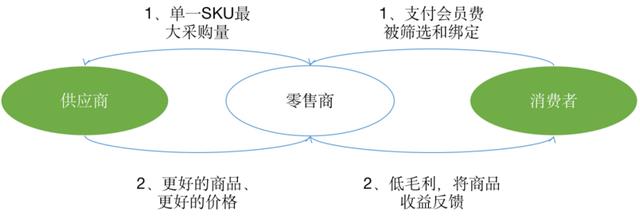

会员商店的核心逻辑可以分为几个步骤:

第一步是收会员费,不是收费,而是筛选出精准客户。

第二步,关注会员卡的续费率,而不是收入和利润,保证其选型和定价符合消费者的需求。

第三步是收集消费者的需求,建立最大的购买能力,获得最好的质量和最好的价格。

第四步,只收取极低的加价率,最大程度地将利益反馈给消费者。

这就是Costco的成长飞轮逻辑。这个逻辑不仅在国外适用,在中国也适用。2021年9月,沃尔玛在上海开设了全球最大的山姆会员店。这是山姆最近两年的第11家会员店。

逻辑说起来容易做起来难。电商巨头没有尝试过。阿里淘工厂,拼多多Amadou工厂,创业公司等等都尝试过。但在投入巨大、见效缓慢的情况下,投入产出比不高,最终被巨头抛弃。上市后华尔街每个月都靠盈利,收广告费和坑费才是王道,见效慢的东西哪里顾得上?

规模不大的时候,收藏和购买的难度很大,时间也很长。Costco也经历了供应商不愿意定制,要接受贴牌,最后量大到厂商可以按照他们的设计做贴牌。在中国,如何突破生鲜的地域限制,找到能畅销全国的产品,山姆会员店也经历了几年的低潮,终于在2019年靠烘焙和预煮蔬菜翻身。

在国内零售行业,阿里盒马花了几年时间打造这个能力。阿里旗下整合后的淘菜菜也声称将致力于此。但从结果来看,似乎盒马在形式上做到了,但基础差一点远。这反映在:

第一,过高的加价率。

以郑达虾仁馄饨为例,盒马的价格为29.9元/144g,山姆会员店的价格为105元/750g,郑达优鲜(美团快闪店)的价格为39.5元/255g——每100g的价格分别为20.7元、14元和15.4元。盒子的成本分别为48%和34%。盒马的商品价格普遍比连锁超市和会员店贵,这可能是因为盒马供应链薄弱或者基因问题。

好市多的创始人讲了一个关于基因的例子。Costco曾经拿到一批李氏牛仔裤,以29.99美元/条的价格卖到1美元。发售不久,没想到又以21.99美元的低价拿到了一批。如果还卖29.99美元,可以多赚8美元。前者毛利3%,后者毛利27%。但是Costco只卖1美元,因为赚8美元就像吸毒一样。一旦做了,就会上瘾。

二是团队建设薄弱。

Costco enterprise有一个产品经理级别的采购团队。完全围绕目标会员群体的日常消费需求开发定制产品,全面减少SKU数量,通过PB产品去品牌化部分品类,显著提升产品品质和性价比。

这种人才是需要时间培养的,即使薪水很高。好市多员工的平均工作年限为30年,流失率为6%。好市多不仅有医保和养老,还有比沃尔玛高60%的工资。公司承诺为员工提供90%的医疗报销,但只实现了88%。创始人兼CEO发现后,自掏腰包补了2%。

整个商业罪案调查科的诚信小组。整个链条下的内部腐败程度无限接近于零,从根本上保证了会员花的每一分钱都是为了产品本身。

再看盒马,除了店长,员工都签了外包公司的劳动合同。加班是常态,不只是996。你自己去看看吧。

会员至上的理念,以及所有的内功,最终都会体现在财务指标上。财务上,Costco彻底碾压连锁超市,更不用说新零售了。

更有趣的财务细节是,好市多的年毛利率只有11~12%,而沃尔玛是25%,永辉是19%,大润发是26%。这来自于Costco创始人的奇妙法则:所有商品的涨价幅度不能超过15%。

这意味着所有好市多产品的收益都返还给会员。这一规定不仅约束了公司提高毛利率的愿望,也约束了管理层给自己支付高额工资和期权,或者给股东发放大额股息。

实际上,Costco创始人的薪酬+期权只有美国CEO平均水平的三分之一,股权净值也只有几十亿美元。作为全球第二大零售商好市多(Costco)的创始人,他从未进入过福布斯榜单。

七、第三次零售乱战何时能尘埃落地?在第一次和第二次革命期间,玩家面临着一个新的市场,他们使用了一种在平地上建造高楼的方法。瞄准消费者的一个痛点,打造一个粗糙高效的团队,烧够钱,平衡几个对手,就能在短短几年内取得成功。

然而,在第三次革命中,玩家面对的是一个老旧的市场,有必要对老房子进行升级。这就需要解决消费者从质量到价格的所有痛点,建立一个精耕细作、了解现状的团队,而不是把烧钱的扭曲数据交给联合行业现有的大多数人,才能成功。

换了一种完全不同的玩法,过去豪门的成功现在成了最大的障碍。

有新能力的企业会在哪些细分行业最先跑出来?他们的格式到底是什么?

关键在于这个细分市场是否有足够多的目标消费者来支撑一个足够大规模的业务。如果不是,格式还不成熟。

以连锁便利店为例。日本连锁便利店的爆发是在1980年之后,当时日本人均GDP是9138美元,相当于现在的17w人民币。2020年,中国人均GDP超过15w人民币的城市将只有10个,要达到日本1980年的水平还需要几年的经济增长。消费群体的差异体现在连锁便利店的单店收入上。2020年中国全家单店流水仅为8673元/天,而台湾省为13500元/天。中国只有台湾省的64%。

最后,根据不同业态是否有足够的目标消费者,我们分析了第三次革命下的各个细分市场,发现如下:

第一个出来了:下沉市场的社区团购。

根据阿里巴巴2020年“十一”假日消费出行趋势报告,“十一”期间,53%的电器销往县城市场,48%的买家来自小城镇用户。没有三座大山的县域经济成为中国消费持续增长的新动力。

第二个出来:针对城市中产阶级的会员店,比如山姆会员店。

这个市场的增长非常明显。根据汇丰银行的预测,中国的中产阶级人数将增加45%以上,从2021年的约3.4亿增加到未来的5亿以上。当然有很多玩家。山姆会员店计划未来两年新开26家电品类,国内有物美麦德龙、永辉、福地等。

需要5年以上才能出:面向城市单身青年的连锁便利店,比如全家。

从2004年全家进入中国开始,用了16年的时间,达到了2967个家庭。2020年收入92.9亿,预计还是亏损。同样,711等日系便利店和国产便利蜂要实现盈利也是任重道远。

还是看不清楚:都市白领的咖啡和新茶。

类似瑞幸的案例在国外是成功的,比如位于台湾省的路易莎,价格公道,做工精致。但这种零售需要强大的文化来销售附加值,这一点国内玩家还是缺乏的。

还没有人做过:面向普通城市消费者的低价连锁超市,比如ALdi。

阿尔迪只有1300个SKU,90%以上是自有品牌。目前国内没有标杆,现有连锁超市的企业大概率转型。

最后,我们终于结束了对零售分析的唠叨。能看懂1w字短文的都是真爱。但这只是第三次零售革命的最后一集。第三代零售出现后,将如何重塑上游的流通、品牌、生产环节?我们将在下一篇文章中对其进行详细分析。

作者:程鹏柚子投资合伙人;微信官方账号:一颗有思想的柚子

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/5wyY0Mv1mlUQg_0m96V1xQ

本文由@思维柚授权,以产品经理的身份发布给大家。未经许可,禁止转载。

图片来自Pixabay,基于CC0协议