1937年4月2日,正在与国民党代表谈判的周恩来回到延安,中共中央领导人等到机场迎接。

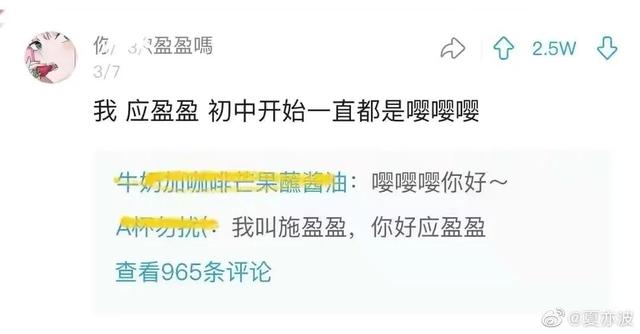

《西北文化日报》对Xi事件的报道

1936年是不平凡的一年。中国大地上,国内外各种势力分分合合,风云激荡,上演了一系列大戏。

今年年底,发生了一件几乎出乎所有人意料、震惊中外的事件——Xi事件。当时中国的最高统治者蒋介石因为不愿意停止内战,联合抗日而被关押。

Xi安事件已成为中国近代史上影响最深远的事件之一。事件的主要始作俑者张学良说:“我捅了一个天坑”。周恩来对张学良的评价:“民族英雄,千古英雄。”

在中国共产党的强力斡旋下,Xi安事件得以和平解决,成为时局转换的枢纽,从而成功实现了从抗日反蒋到逼蒋抗日的转变。国共第二次合作已经成为不可阻挡的趋势。

(一)

日本帝国主义占领东北后,各路志愿军纷纷崛起。他们在深山密林中驰骋,绿纱帐篷出没,与入侵者进行了异常艰苦的战斗。

1936年2月,东北人民抗日武装积极响应中共中央号召,宣布原抗日武装“将全部改编组织为东北抗日联军第一、二、三、四、五、六军及抗日联军×××游击队”。据此,东北抗日联军先后组建了11个军,最终形成了“南杨(靖宇)、北赵(尚志)、东周(宝中)、西李(赵霖)”为军令的抗日局面。最高峰时,“东北抗联”发展到三万多人,名气响彻全国。

曾任杨靖宇东北抗日联军第一军总司令兼政委。后来第一军和第二军合编为第一路军。曾任总司令,活跃于南满金川地区。1936年3月初,他得知奉天伪满教导队一个团的76名队员要经高黎沟去通化县,便设下埋伏,准备前往。但是敌人没有来,因为走漏了风声。于是杨靖宇故意放出部队要东征的消息。他带领他的部队向东走了几英里,然后突然转身回到村子里躲起来,并告诉正在修路的人照常工作。果然,几个小时后,敌人来了。杨靖宇鸣枪,战士们英勇奋战。仅用了15分钟就结束了战斗,俘虏了38名敌人,并且俘虏了一大批。在他对被俘的伪军讲话后,伪军士兵评论说:“人家军队的一个上尉(当时军队出于保密,称杨靖宇为上尉)说话那么大声...我们满洲国的官员连人家的眼睛都追不上。”

为加强党对北方工作的领导,刘少奇受中共中央委派,于1936年3月底抵达天津,作为中共中央代表主持北北局工作。他对华北党组织和抗日救亡运动的情况进行了一系列调查研究,大力肃清党内“左”的错误影响,贯彻抗日民族统一战线政策,进一步推动了各级人民的抗日救亡运动。同时,刘少奇充分发挥领导白区工作的能力,通过撰写大量文章、报告和党内通信,阐明了党在国民党统治区斗争的正确战略思想,把党的秘密工作与群众的公开和半公开活动严格分开,正确结合起来,从而扭转了白区工作的被动局面。

在全国抗日救亡运动掀起新高潮的形势下,为了更好地开展工作,特别是解决当时干部短缺的问题,北方局作出决定,经中共中央批准,将一批长期关押在北平军自审支部、坚持英勇斗争的党员释放出狱。后来,薄一波、刘兰涛、安和杨被释放出狱。一九三六年十月,薄一波、杨、等。受北方局委派到达山西,与阎锡山建立了特殊的抗日统一战线。他们接手了阎锡山创办的“山西牺牲救亡同盟”,并利用这种合法的组织形式成立了各种训练班和教学小组,培养了一大批抗日救亡工作的骨干领导人。

(二)

1936年2月初,率领红军过黄河到抗日前线的毛泽东,来到陕西清涧县袁家沟,在雪中爬山,勘察路线。俯瞰雪域山川,激情豪迈。怀着对日抗战必胜的坚定信念,他写下了壮丽不朽的诗篇《沁园春·雪》:北国风光,千里冰封,万里雪飘...都走了,数着浪漫的身影,还在看现在。

此时距离中央红军主力到达陕北只有两三个月的时间。毛泽东拨开人群,亲自担任“红军抗日先锋军”政委,决定政治局多数成员“跟随主力”,动员300名地方干部随军行军,“东渡黄河,以坚决手段消灭东岸之敌”...并在东海岸建立一个临时作战基地”。陕北中央局由周恩来任书记,主持后方工作。

红军的东征持续了两个多月,取得了巨大的成功,为后来开辟抗日根据地奠定了基础。5月5日,红军返回河西,发表《停战议和团结抗日电气化》,公开放弃反蒋口号,号召蒋介石及其部下所有爱国将士“停战议和团结抗日”。

接着,5月19日至7月27日,红军第1、15军团,第81师,骑兵团等。组建了以彭为司令员兼政治委员的西部野战军,发动了进攻陕甘宁边区的西征战役。经过两个多月的战斗,红军沉重打击了坚持反共的宁夏军阀马鸿逵、马鸿宾,解放了环县、定边、盐池、王宇四县,开辟了纵横二百公里的新根据地,并与陕甘老根据地连成一片。这次战役为迎接红军第二、四方面军北上,实现红军三大主力的大团圆,开拓西北抗日新局面创造了有利条件。

红四方面军与中央红军在四川会师后,张与中共中央在北上南下的战略方针上产生严重分歧,率红四方面军擅自南下,并公开宣布另设中央政府。红四方面军在南下过程中损失极其严重,兵力从10多万锐减到4万多。它的南下政策在实践中失败了。一九三六年六月,宣布撤销张的第二届“中央委员会”。

1935年11月,另一支部队红二、红六军团从湖南桑植刘加平出发,撤出湘鄂川黔根据地,开始战略转移。他们北渡金沙江,翻越大雪山,历尽艰辛。6月,到达四川甘孜与先期到达的红四方面军会合,并于7月初召开庆祝会议。7月5日,红二、六军团奉命改称中国工农红军第二军,贺龙任总司令,任政治委员。二、四方面军会师后,在党中央的积极努力和朱德、任、贺龙、、刘伯承等的斗争压力下,张被迫随二方面军北上。

1936年10月9日,在红军的帮助下,红军总部到达会宁与红军会合。22日,红二方面军总部在将台堡与红一方面军会合。至此,红一、红二方面军完成长征,三大主力红军成功会师。

红军长征的胜利,是一幅无比壮阔的中国人民革命战争的历史画卷,是人类军事史上空之前的奇迹,是一部壮丽山河的英雄史诗。红军在长征中表现出来的坚定的共产主义理想、革命必胜的信念、艰苦奋斗的精神和不屈不挠、不怕牺牲的英雄气概,构成了伟大的长征精神,成为共产党人和人民军队继续前进的强大动力。

红军主力战略转移后,留在长江南北的一部分红军和游击队,在江西、福建、广东等南方八省十几个地区,依靠人民的支持,采取灵活的游击战术和斗争策略,进行了艰苦卓绝的斗争。领导南方游击战争的陈毅在信中写道,三年游击战争“是我在革命斗争中经历的最艰难、最困难的阶段”。他和他的游击队“常年没有房子住,在森林和山洞里度过大风大雨大雪的日子。睡在风里,睡在夜里。”1936年冬,陈毅和战友在眉山被敌人围困20多天,生死未卜。他凭着对党和人民的忠诚,在衣襟底部留下了一篇豪迈的“杰作”——《梅岭三章》:“今日斩首如何?创业有很多艰辛。去今春台招旧部,送锦旗十万斩阎罗。”

(三)

1936年4月9日,下一架飞机降落在延安城边。穿着飞行服的张学良走下飞机。

当时延安城也属于东北军的地盘。张学良派人在城外等候周恩来和李克农进入城内。他们晚上8点开始,谈到第二天凌晨4点。

在这次会见中,双方谈到了一个很重要的问题,这个问题是张学良提出的:“如果能联合起来抗日,应该怎样对待蒋介石?”首先,周恩来解释说,共产党过去主张抗日和反蒋,但现在他愿意重新考虑这个问题,并表示他将向中央委员会汇报。张学良基于近两年来与蒋介石的不断接触和多次观察,认为蒋介石仍有抗日的可能和意图。他提出:“你在外推,我在内劝:内外夹攻蒋介石,一定会把他打个翻身仗。”

周恩来对与张学良的会谈非常满意。离开延安回瓦窑堡的路上,他对同行说:真会说话!想不到,张学良是这样一个爽朗的人,这样一个坚定勇敢的人,想不到!

这次会议具有历史意义,是建立以第二次国共合作为基础的抗日民族统一战线的重要环节。

这一统一战线的形成经历了从抗日反蒋到迫蒋再到联蒋抗日的转变,是中国共产党根据形势的发展变化逐步实现的。

华北事变后,中共中央发表了《告全体同胞抗日救国书》(《八一宣言》),提出了“停止内战,团结抗日”的口号。瓦窑堡会议通过了中央关于当前政治形势和党的任务的决议,确定了抗日民族统一战线的战略方针。鉴于当时蒋介石尚未明确表示抗日,并且正在继续加紧追击中国共产党和工农红军,中共中央提出的方针是“抗日反蒋”。

随着日本对华北侵略的加深,国民党政府与日本的矛盾越来越深。至于中日外交谈判,蒋介石不再亲自参与,对日立场更加强硬。但对共产党的态度有所减缓,国共在上海、南京、莫斯科秘密接触。

同时,党中央和毛泽东采取上下结合的方式,对东北军和十七路军的统战工作倾注了巨大精力,取得了显著成效。东北军是张学良的军队。九一八事变后,退入山海关。1935年被蒋介石调去陕甘地区“围剿”红军。十七路军总司令是杨虎城,兼任Xi安绥靖公署主任。他是一个有民族意识的爱国将领,主张抗日。毛泽东、周恩来等领导人亲自致函张学良、杨虎城,表达了中国共产党关于停止内战的政治主张。中央专门成立了东北军工作委员会,柳丁被任命为东北军驻Xi代表。此外,共产党还开展了许多下级统战工作。

与这种变化相对应的是共产党统一战线政策的逐渐变化。1936年5月5日,毛泽东、朱德联合发布《停战谈判、团结抗日通电》,只字未提“讨蒋”、“反蒋”等口号,只谈“停止内战、团结抗战”,并将“蒋贼”旧称改为“蒋家”,在中国各界引起巨大反响。5月31日,沈钧儒、邹韬奋等人在上海成立各界救国联合会,制定抗日救国的初步方针,并发表声明,响应中共“停止内战,团结抗日”的主张。

8月25日,中共中央致函国民党,再次呼吁停止内战,一致抗日,实现第二次国共合作,在国共合作的基础上形成全民族的抗日统一战线。9月1日,中共中央向党发出了《关于迫使蒋介石抗日的指示》,其中明确指出:“目前中国的主要敌人是日本天皇,因此把日本天皇和蒋介石同等对待是错误的,‘抗日反蒋’的口号也是不恰当的。”"我们的总方针应该是迫使蒋介石抗日."这表明中国共产党的统一战线政策发生了变化。

经过多方努力,红军、东北军、十七路军实际上停止了敌对行动,在西北地区形成了“三位一体”的新局面。这种情况很奇怪:双方默契地和平共处,即使前方发生了象征性的摩擦战,双方的采购人员依然在后方市场互相打招呼。红军剧团也可以在白区演出。表演话剧《亡国之恨》时,台下的东北军官兵哭成了泪人。

(四)

让东北军打红军,是蒋介石自认为“一举两得”的得意之笔。然而西北“三位一体”局面的形成,让他大失所望。

一九三六年十二月四日,蒋介石在张学良的陪同下,乘专列前往Xi安。他把东北军和十七路军分区以上的军官一个个请到华清池边吃边谈,要求这些军官服从他的命令,带领部队积极参加“剿共”,但没有得到满意的答复。于是蒋最后向张、杨亮出了底牌:要么上前线剿红军,要么两军南调,放弃陕甘地区由中央军自行“剿共”。这两种方法,张、杨和广大官兵都不能接受。

晚上,张学良到自己的住处向蒋介石“哭诉”,大意是:如果日本侵略者不加以制止和反击,那么“我们将成为中国历史上永远的罪人,不作交代”...张学良的哭诉并没有使蒋介石改变主意,反而指责张友清无知。最后,他愤怒地说,即使你用手枪打死我,我的“剿共”政策也不会改变。

第二天,杨虎城再次“进谏”,无济于事。杨虎城回来后立即和张学良商量对策。张学良说:“为了我们的国家,我们对蒋介石已经很宽容了。现在只有一个办法。”他们决定拘留江。

接下来的12月9日成了Xi安事件的导火索。这一天是129运动一周年。数万名Xi学生举行请愿游行,要求停止内战,团结抗日。蒋介石极为恼火,强迫张学良制止学生“胡闹”,对不听劝阻者“枪毙”。张学良怕爱国学生出事,亲自来到游行队伍中劝他们回去。一位站在前排的东北大学学生站起来,含泪问张学良:“张校长(张学良当时也是东北大学校长),你什么时候能带我们回东北老家?”此言一出,张学良喉咙哽咽。沉默良久,他激动地大声对学生们说:“你们现在都回学校去,一周之内我会用事实回答你们。如果我食言,请处死我吧!”之后,张学良立即去行辕见蒋介石,哭诉恳求停止内战,共同抗日。蒋介石不仅不为所动,还怒斥张学良“作乱”!张学良气得下决心“谏兵”。

张、杨确定了作战分工:东北军负责在历山抓捕蒋介石,十七路军负责安的军事行动和安全保卫。张学良选择了最忠诚的人来抓蒋介石。他还带着自己的亲信到华清池去熟悉江的卧室位置。

1936年12月12日上午,陕西临潼骊山风景区格外安静。凌晨四五点钟,一声清脆的枪响突然划破了黎明前的星空空。一队东北军的卫兵突然冲进了姜住处的五殿。当他们进入宿舍时,蒋介石已经不见了,于是他立即沿山搜索。大约一个小时后,警卫把蒋介石从一个多刺的山洞里拉了出来。

(五)

Xi安事件的爆发震惊了全世界。

中共中央事先对Xi安事件一无所知。消息传来后,有人提出“将蒋介石革职,交由人民公审”,“除掉蒋介石,各方面都有利”。但也有不同的看法,如“不要心急”、“要慎重考虑”等。

认清形势后,中共中央从中华民族的整体利益出发,确定了以和平方式解决Xi事件的方针。12月19日召开的中央政治局扩大会议,充分肯定了Xi安事件是“为了抗日救国而发生的”,坚持要用一切方法团结南京左派,争取中间派,反对亲日派,以推动南京政府抗日,争取全国人民和一切愿意抗日救国的党派、团体所欢迎的前途。中央还对红军作出部署,抽出一部分兵力守卫和钳制胡宗南,在军事上配合东北军和十七路军。

经过慎重研究,中共中央于12月17日派周恩来前往Xi。一到Xi安,周恩来就和张学良彻夜长谈,及时了解这六天来各方的情况和反应。张学良向周恩来介绍了“兵谏”的过程和蒋介石近日的表现。蒋介石刚被拘留时,拒绝讨论任何问题,甚至伏在桌子上,捂住耳朵,一言不发。现在允许他讨论抗日战争。还同意张、杨关于与南京谈判的条件。

12月22日下午,一架专机降落在Xi安机场,早已等候在机场的张学良亲自登机,欢迎宋美龄、宋子文一行。会见蒋介石后,宋美龄百感交集。她劝蒋介石忍耐自制,放弃宁死不屈的决心,接受张、杨谈判。在她的劝说下,蒋介石的立场进一步发生了变化。他指示宋氏兄弟姐妹代表他与周恩来联系。

12月24日晚,周恩来在张学良和宋美龄的陪同下去见蒋介石。因为蒋介石病了,周恩来没有多说话就起身离开了。第二天一早,宋氏兄妹和又去见蒋介石。周恩来向蒋介石表达了中国共产党团结抗日的诚意和努力。在周恩来、张学良、杨虎城的共同努力下,经过谈判,蒋介石被迫作出“停止剿共、联合红军抗日”等六项承诺。至此,Xi安事件得到和平解决。

当国共两党重新合作的客观形势逐渐成熟时,Xi事件对这种合作起了促进作用。毛泽东高度评价了Xi安事件的意义:“Xi安事件成了国民党转变的关键”。它“结束了内战,也就是抗日战争的开始”。1937年,以国共合作为基础的抗日民族统一战线形成。国共两党联合抗日,共同抵抗外来侵略。

1936年,在即将淡出历史舞台的时候,一首歌传遍了全中国。这是电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》:

起来,不想做奴隶的人们!

把我们的血肉筑成我们新的长城!

当中华民族到了最危险的时候,所有人都被迫发出最后的怒吼:

起来!起来!起来!

我们团结一致,冒着敌人的炮火!

冒着敌人的炮火前进!前进!前进!进去吧!