文|琥珀消费者研究会,作者| XL

尴尬的老“国内服装第一股”

人们都说每年都有妖股,尤其是今年。一直挣扎在生死线上的美邦服饰,最近以一系列戏剧性的方式再次站在了聚光灯下。

3月25日至今,美邦已经连续拉出9个涨停板。吓坏了一批机构赶紧发声提醒:美邦服饰基本面没有明显变化,中小投资者需提高警惕,小心成为接盘者。从此美邦“不负众望”,真正走出了一个倒V字。

不要怪他们着急。该组织无意中发现了“不走寻常路”的米·邦威。

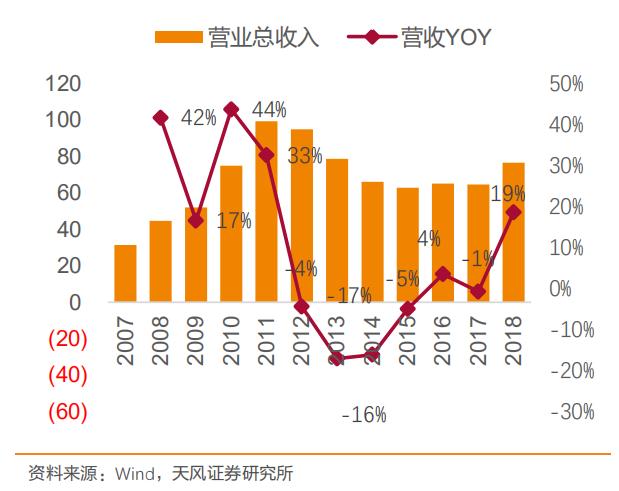

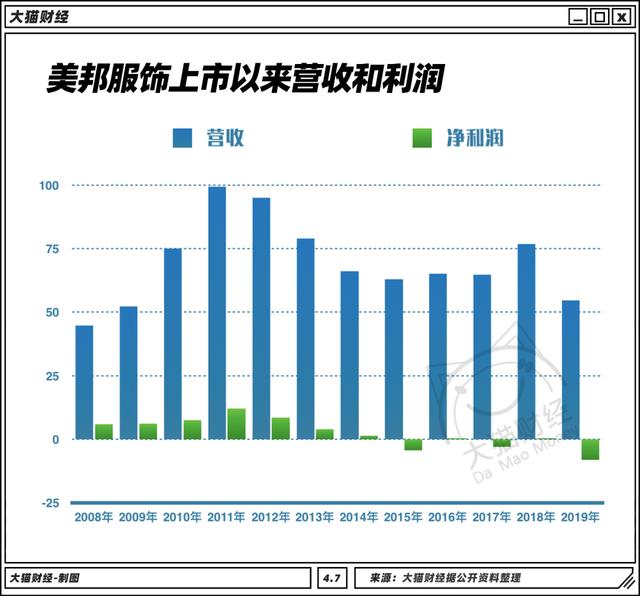

“琥珀研究所”简单梳理,2019年初,包括光大证券在内的多家券商发布报告提醒投资者关注美邦服饰,因为美邦服饰2018年年报显示,公司营收同比增长18.62%,利润4036万元,实现扭亏为盈。此外,掌舵者已经完成交接班,管理层也开始进行调整。重组线下门店销售体系后,加盟店收入有所提升,数量也有所增加。

当时券商研究员信心满满地得出结论:美邦有潜力成为“困境逆转公司”,“国内服装第一股”有望重现辉煌。

然而现实是,我被狠狠地打了脸。随后两年,美邦接连亏损8.25亿、8.5亿,公司总市值进一步缩水至20多亿。到2021年,美邦用实力证明了业绩远未见底。在短暂的国潮“闪光”之后,美邦宣布出售资产,为下一步公司运营筹集资金。

来源:美邦2020年财务报告

4月18日,美邦服饰发布公告称,拟将其持有的上海华瑞银行10.10%股权出售给上海凯泉泵业(集团)有限公司,在此之前的3月9日,美邦服饰也发布公告,拟出售与其子公司共同持有的上海墨工实业有限公司100%股权。你要知道这是它总部财产的一部分,肯定是忍痛转让的。

除了变卖资产回血,美邦还经历了直营店大撤退,人们感叹在市中心很难看到美邦的身影。消费者排长队的店铺,因为持续亏损,不知不觉就倒闭了。

事实证明,这头陷入困境的大象在“困境逆转”中失败了。

重新审视美邦——一次真正的“不走寻常路”

实事求是地说,2018年券商的乐观是可以理解的,因为当时的美邦从各方面来看确实有“困境反转公司”的成分。

创立于1995年、2008年上市的美特斯邦威,曾是中国服装行业的“第一股”。而直接让美邦变大的,是创始人周在2000年左右做的一个决定。那是美特斯邦威邦威的虚拟商业模式,后来被写进了几所商学院的案例库——自主设计、委托生产、特许销售的商业模式。

这个决定让美邦走在了时代的前列。

通过门店的加盟,美邦的销售触角迅速遍布全国,管理团队辅以强大的设计团队,推出快速多变的产品,委托不同的厂商加工,成功形成了商业模式的转型。

另外,美国巅峰的深层原因之一是文化。无论是“不走寻常路”的口号、周杰伦的代言还是产品设计,都体现了美邦对当时年轻人主流文化——个人主义崛起的迎合。这也是为什么很多80后、90后会觉得逝去的不仅仅是美服,还有他们的青春。

产品市场的成功奠定了美邦服饰在资本市场的地位。2005年,美邦门店数量达到1262家,销售额9.17亿元。2008年在深交所上市。2010年底,美邦服饰股价一度飙升至39.57元,总市值近千亿元。也是在这一年,该公司的创始人周以216亿元的身家成为中国服装行业首富。2011年营收延续,达到99.45亿元,净利润超过12亿元。那些年是美邦的巅峰。

当时在美邦,财报披露的门店盈利比例高达95%,也就是说各地的加盟店一旦开业,基本都是赚到钱的,品牌影响力可见一斑。正是这种长期积累的品牌资产和影响力,使得券商和众多投资者愿意相信美邦服饰在2018年业绩略有起色的情况下能够力挽狂澜。

可惜和之前很多次一样,美邦准确错过了眼前的机会,在对市场的预期中断了一手好牌。

评《美邦——帝国衰亡史》

在2010年前后的国内市场,服装类产品占网购总销售额的60%,成为电商最大的产品类别,这显然有利于美邦进一步扩大消费群体。这个时候,自带“国货之光”光环的美邦如果能跟上市场的节奏,就有机会从一个年轻的民族品牌逐渐成为国内服装行业的主流品牌。

然而,美邦并没有抓住市场给予的机会。

2012年全国开店数量达到5220家时,美邦的业绩由盛转衰。当年,在25.6亿元的高库存下,美邦服饰净利润下滑近30%。此后,电商消费H& risen、ZARA、优衣库、H & amp等国际快时尚纷纷向中国市场发力,对中国服装零售企业造成冲击。

2013年,美邦服饰2014年净利润较上年同期下滑至1.45亿元。2016年,创始人周卷入内幕交易丑闻。此后,美邦的业绩和股价再也无法重现往日风光。市值也一再缩水。到2014年,只剩下不到300亿。

这样折腾,“琥珀研究会”梳理出了美国下一个州经历了什么。

第一,错过了电商红利。其实美邦再去触网也不迟。2010年9月,它推出了自己的电子商务平台Banggou.com。然而,众所周知,国内垂直电商平台受到了巨头的挤压。当时双11如火如荼,但鼎盛时期的美邦还沉迷于开实体店。2011年第一季度末,美邦的存货超过30亿元。当外界为其高库存担忧时,周却不以为意,认为美邦即使库存30多亿也能在一年内处理掉。

显然,周高估了本身、美和市场。

当时的美邦太过理想化,认为如果有品牌和资源,会是一个很好的电商平台。但实际上仅仅一年后,邦购在线就声称盈利难以保证,停止经营电商业务。但是美邦没有意识到方向错了。2015年,在净利润暴跌300%,首次出现亏损的情况下,美邦推出了“凡凡”APP。

财报显示,由于发展的“模式”,美邦服饰的研发支出同比增长107%至2亿元。就这样,《范玮琪》只坚持了两年就上映了。

为了造势,“优凡”连续三年冠名“奇霸说”,但事实证明“营销不如产品,否则营销越好,粉丝越少”。网上对“范玮琪”的抱怨五花八门:款式少、发货慢、款式低俗、装载慢、bug多、客服不到位、物流信息不畅等等。

除了体验不佳,凡凡还受困于“卖什么”这个巨大的问题中:是卖所有品牌还是只卖美邦?前者必须与JD.COM和天猫保持积极关系。如果选择后者,无法营造购物社区氛围,留客能力无疑不足。

当初,“范玮琪”在阿迪品牌货架上只放了116件商品,但浏览量已经超过9万次。而它最受欢迎的子品牌me & CITY的货架上有近4000件商品,但只有7万人次的访问量,非常尴尬。

直到关机,美邦也没有找到这个问题的答案。

“范玮琪”的下架,宣告了美邦再次触网转型的失败。几乎与此同时,ZARA母公司Inditex的创始人超越比尔·盖茨成为新的世界首富。然而,ZARA直到2010年才开了一家网店。

时代不会因为被淘汰的人而慢下来。就这样,美邦彻底错过了中国B2C PC和移动电商的两大红利。

除了数字化转型,美邦忽略了自身的品牌文化和产品变革。现在说到美特斯邦威邦威,有感觉,但只是感觉。Zara、优衣库等国际快时尚品牌进入中国后,米粒邦威的风格越来越土,价格也没有优势,完全无法竞争。

成功也萧何,失败也萧何

美邦衰落的最后也是最本质的原因,是当初帮助其在市场站稳脚跟的虚拟运营模式。

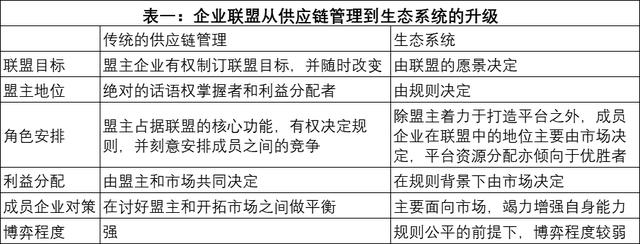

简单来说,这种模式其实就是企业联盟。好处是可以调动企业自身以外的资源,坏处是市场会对企业联盟领导者提出更高的要求,这也是为什么传统的“供应链管理”要升级为“生态系统”的原因。

“琥珀消费者研究学会”看到苹果的软件开发企业联盟是生态系统的代表,而相比之下,美邦的虚拟商业模式更倾向于传统的供应链管理。在这个体系中,美邦占据了产品设计和品牌运营两大关键职能,手握大量直营店。这样一来,联盟中的厂家和加盟店就处于相对被动的地位。

这种角色分工在美国发展初期是可以理解的。到2010年左右,随着美邦的营销体系覆盖全国,美邦的管理团队本可以进一步升级自己的体系,依靠落后的生态系统。通过向成员企业开放设计功能,吸引更多有实力的制造企业加入进来,美邦的企业联盟将更加强大。

然而,正如周自己回忆的那样,当时的他已经与市场渐行渐远,逐渐失去了对市场的洞察力。美邦放弃了开放,转过头,通过加强控制滑向封闭和传统。

更有甚者,2014年,周与徐翔达成协议,由徐翔管理的泽熙产品接手美邦股份。2015年开始,双方一度通过释放利好和高频大宗交易,将美邦的股价从每股10元拉至30元附近,以此营造一时的繁荣。

但此举显然是在将美国推向错误的方向。7个月后,徐翔被抓,美邦的股价以一个尖锐的倒V从高位回落,开始了10元以下持续探底的过程。

艰难的转变

服装行业很难翻身。今年以来,一直在谈周的回归,不断强调要放下身段,向年轻人学习。

但是市场已经和十年前不一样了。今天的美特斯邦威邦威在产品、价格和技术方面看不到任何特色。以前的粉丝已近中年。我们该拿什么来吸引00后这一代?

美国业主营业收入和净利润与行业平均水平对比,来源:新浪财经。

而“琥珀消费者研究会”认为,是国内服装行业的形势让美邦的修复更加困难。如今中国市场的消费者在全球拥有数一数二的影响力,美邦面临的竞争也不仅限于国内服装同行。

优衣库、ZARA、H & M等国际成衣流行品牌完成了自己的崛起,进入中国市场。

讽刺的是,他们赢得消费者的路径,几乎和周早年为美邦设计的一模一样。

生产端的联盟与分工,设计与产品策略的快速变化,潮流文化的追随,价格策略的大众化,这些在美邦早期的策略中都可以看到。我们甚至可以认为,在上述品牌的追随者中,有一大批当年的美邦粉丝。

消费者有他们的消费惯性和品牌忠诚度。一旦优衣库和ZARA打开了中国市场,花了大量时间扩张巩固,美邦这样的本土玩家要想拿回来,必须有更高性价比的产品。用美邦的“虚拟运营”模式来说,这意味着整个联盟的企业都要经历一段很长的亏损期。

单从这个因素来看,押注美邦“困境逆转”是绝对的高风险投资。

当然,理论上美邦总有东山再起的可能。

周的名声还在。上个月,他带领美邦团队拜访了10家供应商。与此同时,美邦switch门店的动作也在加大,尤其是在大中城市,放弃过去相对独立的门店,加大在购物中心开店。最近的几个公告似乎也在向市场表明,仍有资本愿意押注美邦的触底反弹。

但这些措施,还是仅限于“止损”。

美邦遇到滑铁卢的时候,还有一个他是我的兄弟,李宁。但不同的是,李宁更快地迎来了V型反转,其起死回生的案例或许具有借鉴意义。

李宁的发展与“李宁”奥运冠军这个强势IP有着深深的捆绑。2012年至2014年,李宁连续亏损,李宁本人宣布回归。接下来,李宁首先选择缩减开支,砍掉不必要的赞助和非体育明星代言,同时裁员和调整组织架构。此后,李宁加大直销力度,大力进军电商。这一系列操作让李宁重回正轨。

2018年,“中国李宁”亮相纽约时装周,成功摘掉“老气横秋”的标签。2019年,李宁营收同比增长32.0%,电商营收达31.23亿元,公司股价也从2015年的2多攀升至现在的25左右。

大胆的改革和有效的产品设计造就了李宁在逆境中的重生,这也是美邦的希望所在。(本文第一钛媒体app)

引用: