11年前,当11月1日零时的钟声响起,人们依依不舍地告别了持续半年的黄浦江畔的盛会。

在为期84天的节日期间,来自246个国家和国际组织的7300多万游客聚集在“城市,让生活更美好”的旗帜下。在上海世博会的平台上,他们以更加开阔的视野观察世界,以更加开放的姿态面对世界,以更加谦虚的态度学习和吸收人类文明成果,研究和借鉴各国发展的有益经验。

然而,在另一个维度上,世博会是“永不落幕”的。

上海从世博会获得了许多灵感,从上到下一直在寻找,一直致力于建设一个充满尊严、健康、安全、幸福和希望的美丽城市,正如联合国人居署曾经强调的那样。

11年后,这个漫长的寻找诞生了一颗水晶——在上海世博会原址上,一座名为“世博文化”的公园将于今年年底开放0.85平方公里的北部区域。

生态可持续、文化融合创新、市民聚集共享,这个世界级的城市中央公园是“城市,让生活更美好”的完美诠释。

2010年11月1日,上海,工作人员看着即将被运回中国的卢森堡金童玉女像新华社照片。

给人们最好的资源

上海世博会后,后滩地区被誉为上海第二个陆家嘴,经济价值极高。据估计,仅目前用于世博文化园建设的土地,如果用于商业开发,收入可超过1000亿元。

但是,上海经受住了眼前利益的考验。在城市规划建设中,秉承更新的理念和更高的思想境界,牢牢守住中心城区这块约200公顷的宝地,早早下决心将其打造成开放、共享、多彩的高品质生态空室,回应人们对城市优美生态环境的期待。

2019年1月22日,蒋航拍世博园区。

为了保证世博文化园的延续性,连主干道都是从地下给到地上的。

2019年,上海启动了世博大道的改造工程,将2.353公里的世博大道中的1.35公里改为地下通道。从此,世博文化公园和滨江湿地将不再分为两部分。

隧道靠近上海歌剧院。还有一个玄机——通过连接道路,未来车辆可以直达歌剧院地下车库。这也是上海首例地下干道与地下空直接连通的案例。

经过两年的改造,世博大道主线于2021年10月28日正式通车。齐英普供图

把最好的资源留给人民,这样的“勇气”可以追溯到20年前。

那一年,上海腾出宝贵的闹市区空,换来占地28公顷的钟燕绿地,被誉为上海最早的“中央公园”。据估算,如果将钟燕绿地原址所在的土地用于租赁,每平方米收益可达3600美元,仅一期面积就可获利10亿元。

值得吗?绿地建成后,被近3000株树木和11万株灌木环绕,成为一道风景。兴奋的市民们争相相互转告。建设者看在眼里,甜在心里。

钟燕绿地施工现场解放日报资料图片

投资,自然带来更持久的生态效益,是城市可持续发展的根本保障,也是人们获得感和幸福感的不竭源泉。在上海世博会上,许多城市在高品质的生态空房间里展示了他们慷慨和先进的理念,这进一步使上海确信了生态城市的道路。

2017年9月22日,上海世博文化园开工建设;2017年底,黄浦江两岸杨浦大桥至徐浦大桥45公里岸线公共空段宣布贯通;到2020年底,苏州河中心城区42公里滨水岸线基本打通;今年,上海宣布将在“十四五”期间实施“千园建设工程”,使公园数量跃升至1000个以上。15年内,以外环绿化带为框架,打造环城生态公园带...一幅生态城市的美好画卷已经徐徐展开。

截至2020年底,上海共有公园406个,人均公共绿地面积8.5平方米,森林覆盖率18.49%。

继“一双鞋”、“一版报纸”、“一张床”之后,很多市民对上海人均公园绿地面积有了一个全新的形象比喻——“一室”。但与人民对美好生活的向往相比,上海环境生态的规模和质量空与伦敦、纽约、新加坡等全球城市相比,仍有一定差距。

在此基础上,到2035年,上海生态空比例达到60%以上,森林覆盖率达到23%左右。每人将力争拥有13平方米以上的公园绿地,力争实现全市开发边界内3000平方米以上公园绿地500米服务半径全覆盖,实现人人共享优美环境、生态价值高效转化的美好愿景。

黄埔绿道旁的“秦简春园”郁金香盛开,吸引了许多市民和游客散步赏花。孟摄

传承和展示城市文脉

在上海世博文化公园的早期规划中,有一个问题:为什么要以“文化”命名?

当人们站在公园北面的时间戳大道上,凝视着远处上海世博会仅存的四个场馆:前俄罗斯馆、前卢森堡馆、前意大利馆、前法国馆时,会顿悟:原来,公园也是传承和展示城市文脉的载体。

前俄罗斯馆和前卢森堡馆鸟瞰图孟摄影

在这个400米长的线性花园里,184米(象征184天)的“序”首先映入眼帘。

象征着上海第三钢铁厂前身的28个钢皮箱和邢钢铁厂第一个成功自制的28吨薄板架,以及2001年上海克虏伯不锈钢有限公司生产的第一块冷轧钢板制成的“时光卷盘”,都展现了上海钢铁工业的深厚底蕴。

“走过”钢铁工业时期,迎面而来的是海宝雕塑和43块印有世博会各国展馆主题字样的长条地砖,还有陪伴游客环游世界184天的“世博钟”。

在时间戳大道的“尽头”,是一棵从上海钢铁有限公司三厂旧炼钢炉里“生长”出来的不锈钢幼苗。

它象征着上海是一座在工业文明基础上脱胎换骨、钢铁般不朽、充满活力的现代化城市上海世博文化园建设管理有限公司总经理孙毅表示,时间戳大道是上海从世博时期到世博文化园时期,从工业时代到生态文明时代的历史演进的缩影。

时光印记大道由陈拍摄。

如果说工业遗产和世博遗产是联系着人们对现代的记忆,那么北区开业的最大亮点——以传统尺度和手法打造的申园园,则承载着唤醒上海江南古典园林的使命。

有人质疑,在大都市的城市公园里植入古典园林会不会很尴尬?

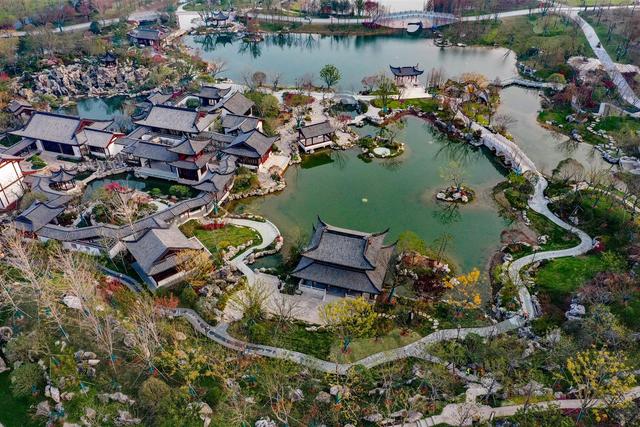

“据考证,百年前世博文化公园就位于江南水乡,沈公园的建设是对上海历史文脉的一种传承,也是对江南水乡空记忆的一种回应。”世博文化园设计总控单位华建集团党委副书记夏冰表示,申遗园采用园林“借景”的方式,有山(双山)、有水(中心湖),既与全园氛围相匹配,与豫园相呼应,又与开城空的氛围相匹配,体现了上海“海纳百川”的城市精神。

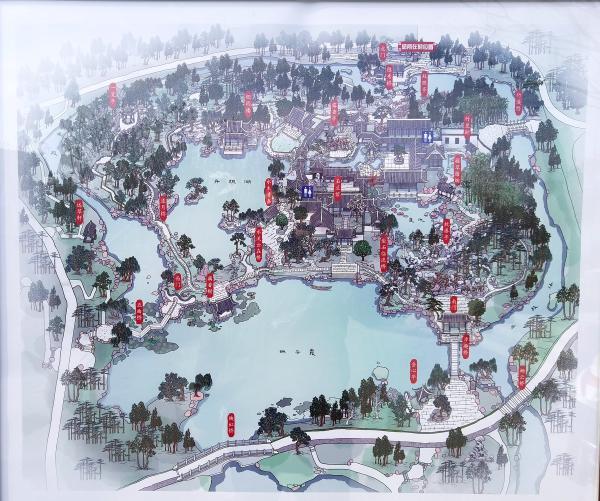

申远导图陈宇摄

沈痴萌摄

站在沈园湖边俯瞰昔日的俄罗斯馆,感受中西文化的碰撞与交织。

向历史致敬,但不要抄袭。很多细节也显示了上海对于文脉传承的先进观点。

"申园主入口处的这座有趣的桥被命名为明代上海古典园林的贡品。"申园园项目经理周说,申园园八景中的“曲云天香”中,制高点陆香阁是对另一座明代上海古典园林陆香园的致敬,但在功能上拓展为创意曲艺表演室空,与作为“观众”的亭隔水相望,再衬以漫山遍野的牡丹花,环绕曲径通幽的长廊,极具古典绘画意义。

从亭望向芦香亭,陈摇着照片。

激活共建共治热情

世博文化公园对这座城市的意义,不仅仅是一个“民生套餐”,更是城市文脉的传承和展示。

从即将开放的北区部分功能和未来南区的“蓝图”来看,上海希望强调公众空室对城市更重要的意义,即激发人们高品质地塑造、参与和分享空室,让人们积极创造更美好的城市和生活,这也是对世博会精神的传承。

在这方面,自规划公布以来广受关注的“双峰山”就是市民全面参与城市建设的典范。

“真不敢相信梦想成真了!”2017年,上海向社会公开征求世博文化园设计建设意见。在上海第三钢铁厂工作了40年的退休职工吴提出,他想在公园里造山,从山顶上欣赏浦江两岸的美景和世博场馆等上海世博会的珍贵遗迹。

他揭露了一段鲜为人知的历史。上世纪五六十年代,世博文化园规划范围内,曾经有一座六七十米高的山,是用废弃的钢渣堆成的。“坐车几圈才能到山顶,从那里可以看飞机在龙华机场起降。”

上海钢铁厂上海世博文化园建设管理有限公司供图

现在,“双峰山”正在逐渐形成。最新公布的“增长趋势”显示,主峰高36米,次峰高24米,最终将达到48米高。

“虽然山还没成型,而且在南区,这次北区开了我也没办法。”吴高兴地说,他骑自行车十分钟就可以到达公园的正门,然后公园将成为朋友和家人聚会的“大客厅”。

还有很多像吴这样的市民实现了他们的夙愿。

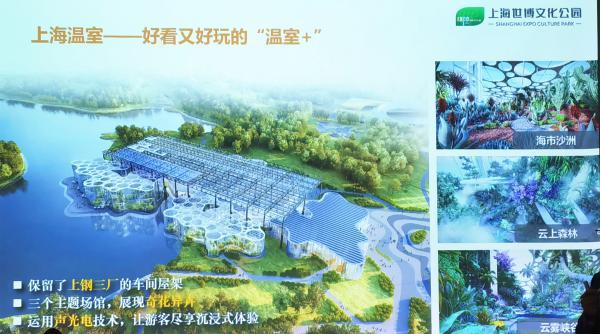

经过近两个月的征求意见,22400名上海市民各抒己见,表达了他们对世博文化园的初步构想,其中,将上海第三钢铁厂厂房(原中南美洲馆)绿色低碳的屋架改造成一个展示奇花异草的温室大花园,同样来自民间智慧。

近一半参与调查的市民表达了对上海世博会的怀念,这也为四大国家馆的保存和改造以及时间戳大道的诞生做出了贡献。

龚星和余旭在上海世博会中南美洲联合馆建设期间和之后的照片(上图)

未来,更多高品质空客房除了承载市民的殷切期望,还将承担起引导和培育新城市文化的使命。

比如园艺文化(世界花卉园)、爱乐文化(大歌剧院、音乐森林露天剧场)、体育文化(国际马术中心)、人与自然和谐共处的文化(蒙冲乐园)等等。

明年元旦,崭新的前法国馆将举办葡萄牙香花市场,让市民和游客接触到五彩缤纷的鲜花和酒文化。沈园即将举办的元宵灯会,让市民接受传统戏曲和手工艺文化的熏陶。

主编:陈熙涵题图来源:张驰蒙韩愈

来源:作者:陈抖气英铺人