最近几天,随着腊八节的到来,上海传出一个消息。因为疫情,上海玉佛寺素斋馆把腊八粥放到了饿了么平台上,而不是往年在山门口在线给粥。

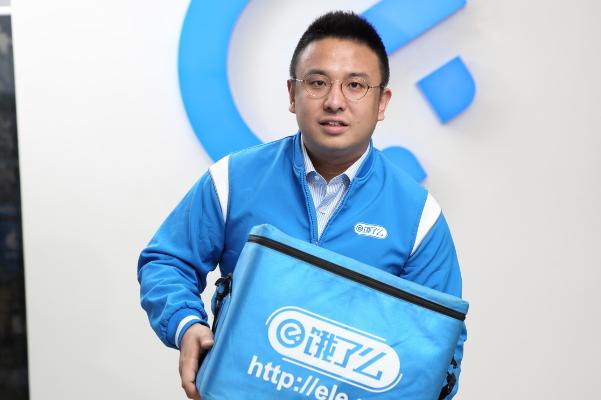

当穿着蓝色衣服的骑手给市民送腊八粥时,许多上海人感到无限温暖。有人不禁说,饿了么这个平台的服务越来越好了。

生活在城市里的年轻人,大多熟悉“饿吗?”,但人们经常使用它,却很少关注它的发展历史,更不用说它的创始人了。

饿吗?该平台的创始人张因为自己取菜不方便,就创办了这个平台。谁能想到,这个平台不仅解决了他的吃饭问题,还解决了他的财务自由问题。

他创业的时候还是一个天天点外卖的大学生。创业后,他满怀豪情,一心要把公司上市,最后选择卖给阿里巴巴,但最近又开始了新一轮的创业。

张1985年后出生于上海一个富裕家庭。他的家族世代经商。他爷爷是民国时期上海的“纽扣大王”。父亲的渔具生意很可观,叔叔是轴承生意,也是业内知名人物。可以说,张是一个不折不扣的“富三代”。

生活在这样的家庭,从小商业经验是不可或缺的。他曾经帮父亲要过债,也帮母亲炒过股票。这些经历让他从小就有了敏锐的市场嗅觉。

从小到大,张都是的小学老师。先在同济大学读本科,后在上海交通大学读研究生。

因为他家世代经商,父母对他的要求不一样。他刚上大学时,父母直接给了他10万,然后声明以后不能向家里要生活费。

张转身把钱投入股市,早早赚到了他的第一桶金。尝到甜头后,他厚着脸皮向父亲要了10万元,从此积累了足够的创业资金。

因为不缺钱,他后来有了创业的想法,直接去工作了。

2008年冬天,中国大部分地区遭遇暴风雪。上海的雪虽然不是很大,但是下了几场小雪,天气比往年冷了很多。

那时候,张在上海交通大学读书,业余时间喜欢在宿舍打游戏。有一天,像往常一样,他和室友玩了一整天的游戏。他饿了,就拿起桌上的送货卡。他喊了半天也没人送饭。

难怪当时那么冷,没人愿意冒这个凉去送饭。这种事情在那个冬天经常发生。张那天突然看到了机会,决定创业。

为了入门,他用自己炒股赚的十几万买了一辆电瓶车,收集了学校附近餐馆的电话号码,在学校打印分发,接单后自己送餐。

因为当时天气太冷,没有人愿意和他们一起送,所以他不得不请他的室友康佳和他们一起送。就这样,两个人骑着电瓶车,每天穿梭在校园里。

过了一个冬天,两人脚上都长了冻疮,但多年未愈。许多年以后,这个985高手调侃自己的事业说,我有世界上最丑的脚。

业务多了之后,他们觉得线下交易麻烦,想搭建一个线上平台。于是,张找到了他的校友,请他开发一个软件。

很快,“饿了吗?”平台诞生了,口号是“饿了不要叫妈妈,饿了叫你”。软件开发出来后,立刻在交大火了起来,然后就蔓延到了隔壁学校。

那时候他们没有想到,自己无意成为风口上的猪。它们可能会像滴滴和自行车共享一样强大,未来每天可能会发出数千万份订单。难怪,当时O2O的概念还没出来。

2009年4月,他们注册为“上海拉扎勒斯信息技术有限公司”。在此之前,国内虽然有外卖餐厅,但没有专门做外卖餐饮的公司,所以有人说张开创了一个行业。

平台建立后,他们开始从交大向校外拓展,商业模式从提成变为固定服务费。而且他们还采用了竞价排名等新的收费方式,让饿了么一步步从中间商转向平台商。

2010年9月,饿了么?在上海推出。合作餐厅首次达到上千家,月营业额突破百万。还出台了加班费标准。

2011年,饿了么团队发展到40多人,成功占领了整个大学生市场,而张的野心也越来越大。接下来,他要吃上海的白领市场。

但是,白领和学生完全不同。他们试了很多方法,都进不去。队员一下子少了40多人,只剩下几个人。张第一次遇到了创业瓶颈。

就在他陷入创业瓶颈的时候,那一年中国市场涌现出5000多家团购网站,竞争之激烈让人不寒而栗。很多人把这场比赛称为千团大战。

当时王兴还创办了美团,饿了么最后的死敌。当时刚拿到红杉资本1000多万美元融资,但张一直担心拿不到投资,因为他是大学生。

与王兴相比,当时的张确实年轻得多。他不仅没有持续创业的经验,也不会写商业计划书。正因为如此,投资人一次次怀疑他的能力,导致他放弃了一次。

好在吉仁台有自己的命运,张还是遇到了他的第一个贵人。金沙江的朱啸虎为他投资了100万美元。当然,这项投资的未来利润也是非常丰厚的。

据说当时朱啸虎投资的时候,根本没有去过饿了么公司。张后来开玩笑说,到了公司,看到办公室只有四个人,不知道还要不要继续投资。

有了第一杆,张就得到了第二杆。投资人是他的偶像,经纬中国的张颖。

据说投资的时候问他未来的目标是什么,张得意地说老子就是想敲钟做这个行业的第一。

张为了显示自己的世故,不断向强调自己帮父亲讨债的事,还时不时说出一个“操”字,俨然一副造反英雄的样子。

2013年,王兴的美团成交额突破160亿,他的目光开始瞄准外卖平台,两个平台从此展开大战。

当年7月,美团副总裁找到张,希望收购他们。张当场拒绝,声称要自己打铃,美团要上线外卖平台。

收购不成功,王会文开始拼命烧钱扩张。半年后,美团扩张到100多个城市,而此时的饿了么,只扩张到12个城市。

更郁闷的是,阿里的淘点点也加入了外卖的竞争。

张感到了巨大的压力,他开始疯狂扩张,目的是阻止美团。当时他一天打八个小时的电话,不断告诉每个城市的领导,要集中精力保卫美团。

2014年,饿了么员工增长到4000多人,进驻全国200多个城市。与此同时,美团也不甘示弱,创下一个月烧钱1.5亿补贴市场的最高纪录。

在巨大的压力下,张把所有的情绪都发泄到了自己的下属身上。会议上充斥着齐飞的言辞,他声称要对表现不佳的人进行鞭笞。如果计划不好,他会骂另一个傻瓜。

最不可思议的是,为了让新人成功抢客户,他竟然下令在新人的培训中增加拳击。突然,许多人评论说张的领导是极具破坏性的。

2014年,百度也不甘示弱,也加入了外卖行业。红杉资本又拿出3.5亿美元为张融资,随后中信和华联也拿出6.3亿美元进行投资。当时饿了么估值达到10亿美元,发展势头一度盖过美团。

张以为自己赢了,于是带着团队去巴厘岛度假,可万万没想到,度假期间,美团收购了大众点评,双方的竞争上升到了一个层次。

巡演回来的张,看到美团买了大众点评,就想买百度外卖扳回一局,可惜百度外卖远不如大众点评。

当时的外卖市场,经过几轮收购,只剩下美团和饿了么两个英雄,但此时的管理短板成为其发展的最大障碍。

随后,阿里向饿了么投资12.5亿美元,张与阿里结缘。与此同时,腾讯也开始投资美团。

2018年4月,阿里全资收购饿了么。5个月后,王兴敲钟赴美上市。让张伤心的是,对手的上市甚至比自己的收购还要顺利。

据说阿里副董事长蔡崇信和张谈判收购时,第一次只出了76亿美元,张旭得意得在谈判中拍了桌子。

无奈之下,张去找了美团,后者把价格提高到90亿元。事实上,王会文不想买他们,但认为76亿美元太欺负大学生了。

于是,张拿着美团的价格去找阿里,阿里最后出价95亿美元。没想到,在最后的关键时刻,是他的对手帮助了张。

被收购后,张一度处境艰难,并保持了三年的沉默。但是后来,他想通了。在他还不够强大的时候,最好被收购,这样可以给股东一个很好的交代,也可以为以后的经营留下一条好路子。

2021年底,张再次出现在公众视野。这次他做了一个高尔夫培训项目,号称“2680元一定要让大家学会高尔夫”,这是一个新概念。

英姿飒爽的张再次出现在大家面前。

据说,张在收购饿了么后曾在做过一段时间的投资人。但从个人经历来看,他是一个精明的上海人,天生就有投资的基因。

在所有大学生创业故事中,张的结局比ofo的戴威好很多,也比摩拜单车的更赚钱。虽然也有行业因素,但更多的还是和他敏锐的商业头脑有关。

这个三十多岁就赚了几十亿的富三代,有望继续传承家族财富。我们正在等待他的新项目再次起飞!

作者|易

编辑|宋