哔哩哔哩确实是一家有争议的公司。

2021年Q4B站财报发布后,各方从不同角度给出了自己的解读。毫无疑问,这些解释很有趣。

但总有三个核心话题——社区变了吗?收益降低了吗?是扭亏为盈吗?

在这篇文章中,我不想罗列枯燥的财报数据,而是试图用数据的意义来谈谈关于哔哩哔哩值得讨论的三个问题。

1。哔哩哔哩出圈后用户粘性下降了吗?

吐槽说哔哩哔哩已经陈腐是老话题了,社区调性在消失,用户粘性在下降。从用户到投资者,都可以找到这样的论据。

但我注意到,这些观点通常都是基于自己的主观感受,很难拿出证据。

这个论点的基本特点是,不仔细研究,很难证明和证伪。

久而久之,圈内圈外,似乎都变成了某种意义上的政治正确。

但是有一些数据可以验证用户粘性是否下降。与其靠主观判断,不如靠真实数据。

让我们仔细看看几个指标——

1。用户访问的频率。

MAU毛,日常生活的次数比每月生活的次数多。这个数据在某种意义上可以反映出用户的访问频率。

比例越小,用户访问越不频繁,用户粘性越大。

财报显示,哔哩哔哩Q4日活7220万,月活2.72万,DAU/MAU=26.5%,而2020年Q4,哔哩哔哩DAU/MAU为26.7%。

可以看到,这个指标基本维持,只有小幅下降。

2。单用户持续时间。

这个指标非常简单直接,就是每个用户平均花费在哔哩哔哩上的时间。如果新用户没有老用户长,单个用户的时长肯定会下降。

财报显示,2021年哔哩哔哩Q4单用户时长为82分钟,2020年Q4单用户时长为75分钟。

可以看出,哔哩哔哩的持续时间在增加,即新用户在哔哩哔哩上花费的时间更多。

3。单用户交互。

该指数反映了用户的关注、收藏、赞、投币、弹幕等互动行为的数据。在哔哩哔哩。

在我看来,这个指数最能代表哔哩哔哩的用户粘性和活跃度。

财报显示,2021年哔哩哔哩Q4月均单用户互动为139次(月均总互动/DAU),而2020年Q4月均单用户互动为87次。

可以看出,哔哩哔哩的用户互动数据并没有因为圈子而下降。

4。单用户收入。

这个指标更多的是商业变现的效率,但我觉得其实是用户粘性的一个侧面反映。如果增加这个指标,说明新增用户都是高价值用户,而不是低价值用户。

财报显示,哔哩哔哩2021年Q4营收57.8亿元,月收入2.72亿元。单用户收入21元,2020年Q4单用户收入19元。

可以看出,哔哩哔哩的单个用户价值是逐年上升的,也就是说,新增用户并没有稀释哔哩哔哩的商业价值。

5。支付比例。

该指标代表了总用户中的付费意愿,某种意义上也反映了哔哩哔哩对用户的吸引程度。

财报显示,2021年哔哩哔哩Q4的支付比例为9.02%,2020年同期为8.86%,略有上升。

这种支付包括其他支付,如哔哩哔哩会员和电子商务。

然后,我们只看主要会员的渗透率。2020年Q4为7.18%,2021年Q4为7.36%,同样小幅增长。

好了,结果很明显。

我们可以看到,在上述五组数据中,除了第一名DAU/MAU,其他四项指标哔哩哔哩均同比上升。

所以,我们至少可以从数据的角度得出一个基本结论——哔哩哔哩出圈后用户粘性下降的说法不成立。

考虑到其在移动互联网巅峰的存量博弈背景下依然保持35%的强劲月增长率,DAU/MAU的小幅下降可以认为是走出圈子的必要代价,完全在可接受范围内。

二、为什么哔哩哔哩的广告收入能在广告行业的寒冬中逆势增长?

的确,在这份Q4财报中,哔哩哔哩的广告收入是一个不容忽视的亮点,同步增长120%至15.9亿元,同比增速相比Q3的110%也在提升。

有人说是因为哔哩哔哩的广告基数小。

不管这个结论对不对,至少这三位数的增长在互联网广告行业整体低迷的情况下确实非常亮眼。

要知道,根据Questmobilede的数据,2021年前三季度,互联网广告的整体增速仅为9.5%个位数。

阿里刚刚发布的财报显示,其核心业务淘电商营销收入负增长1%,百度Q4广告收入仅增长12%,爱奇艺3%,腾讯Q3广告收入去年仅增长5.4%。

去年广告行业经历了开屏广告整改、苹果IDFA隐私调整、个人信息保护法实施、教育地产重组等等。

这些因素直接影响了互联网广告的增长,而不景气的宏观经济,尤其是消费数据,也限制了品牌支出。

那为什么哔哩哔哩的广告业务能逆势快速增长呢?

所以说基数小,增速高是没有根据的。去年,哔哩哔哩的广告收入达到45亿美元。虽然和字节跳动、百度有很大差距,但无论如何,说45亿是个小数目是站不住脚的。

首先,在我看来,哔哩哔哩独特的用户人群和用户价值是能够吸引广告主,尤其是品牌广告主的重要因素。

哔哩哔哩已经建立了13年。

因此,哔哩哔哩继续吸引的一些年轻人已经离开校园,成为新一代消费者的中坚力量。

他们的消费能力和意愿在不断增强,从某种意义上来说,这些热爱互动的活跃年轻人仍然有撬动他人消费的潜力。

所以,当一个品牌想要针对年轻人进行深度营销和广告宣传的时候,今天的哔哩哔哩在某种意义上是一个无法回避的存在。

其次,与其他平台不同的是,哔哩哔哩因为其独特的人口特征,去年重组的行业如教育、房地产等在哔哩哔哩的广告占比并不大,而哔哩哔哩则吸引了更多代表更具活力的消费升级的行业。

根据财务报告,游戏、电子商务、3C产品、食品饮料和汽车是前五大广告客户行业。这些广告客户看重哔哩哔哩对他们目标群体的深刻影响。

最后,哔哩哔哩自身也在优化自己的商业产品,努力提高变现效率。

在过去,哔哩哔哩确实经历了商业化层面的探索阶段,但今天我们可以清楚地看到,管理层非常重视商业实现层面。

董事长哔哩哔哩在财报电话会议上说的话非常直接-

“过去用户增长和收入增长的一个平衡是70%到30%,即用户增长占70%,收入增长占30%。在今年的工作计划中,我们将调整分配比例,我们将五五分成,即50%的精力用于用户增长,50%的精力用于收入增长。”

这些对变现的强调,在产品运营的很多方面都可以看到。比如去年12月的AD TALK 2021营销大会,提出了中层业务体系“品牌银行”的概念。

“品牌银行”由商流管理系统、广告系统和UP主的商业合作平台“烟火”组成,其中“烟火”系统是UP主商业化的核心,品牌和UP主可以在这里自由选择。

在过去的一年中,超过4000个商业视频被列入热门网站,这相当于平均每天10个视频。

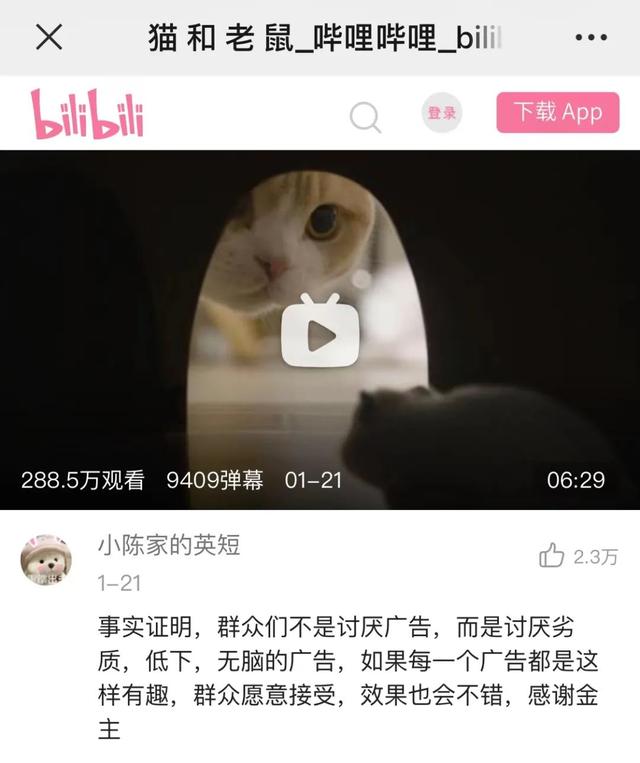

哔哩哔哩探索出了一种平衡各方利益的广告模式。用户、广告主、UP主、站都可以通过在UP主中深度植入广告来获得自己想要的东西。

获得23000个赞的UP的视频《奶糕进精品档案社》的下一条评论,代表用户对广告b的接受程度。

作为哔哩哔哩高频用户和广告产品经理,我在刷内容时的直观感受是,目前哔哩哔哩的Adsload(广告加载率)还是比较少的,预计还会有空的进一步发布。

三。哔哩哔哩有可能在2023年实现MAU突破4亿的目标吗?

说实话,一年多前哔哩哔哩提出2023年破4亿的目标时,我还不太相信。

然而今天,事情正在发生变化。

根据哔哩哔哩财报电话会议,陈睿透露,2022年1月,哔哩哔哩的MAU已经达到3亿,而去年年底是2.02亿,这意味着过去一年MAU增加了1亿。

所以按照现在的增速,即使放缓,也应该说离2023年4亿的目标不远了。

这在五年前甚至三年前几乎是不可想象的。要知道,三年前,哔哩哔哩的MAU才9000多万。

让我们从其他角度梳理一下这背后的逻辑-

先说宏观数据层面。

CNNIC数据显示,我国泛视频(包括长视频、中视频、短视频)用户超过9亿,占网民总数的80%以上。视频内容消费已经成为一定趋势。

从年龄结构来看,中国Z+代(即00后+90后+85后)总人口为4.9亿。

根据Questmobile的数据,在哔哩哔哩的用户结构中,1985-2009年出生的人数占86%,因此即使未来哔哩哔哩没有明显渗透到更高年龄段的人群中,现有的Z+一代也能为哔哩哔哩的用户增长提供足够的天花板。

看区域结构,目前哔哩哔哩有相当一部分用户来自高一线城市(一线、新一线、二线城市),而哔哩哔哩mau排名前10的大多是发达省份。

哔哩哔哩管理层也曾表示,三四线城市B的用户增长已经高于一二线城市,哔哩哔哩有继续深入更深市场的潜力。

以上只是理论意义上的宏观数据。我们来看看4亿MUA在哔哩哔哩可能的变现路径——

首先,内容生产决定内容消费。想要覆盖更多的人群,必然需要生产更多的内容。在过去的两年里,哔哩哔哩在PUGC和OGC方面做出了持续的努力。

【/S2/】在PUGC层面,哔哩哔哩正在不断扩充社区的内容类别,不断增加泛知识内容和爱女内容,以吸引不同性别、职业、年龄的受众。

2021年,哔哩哔哩超过130万UP业主通过创作获得收入,其中超过55.7万UP业主加入了哔哩哔哩创意激励计划。

在OGC层面,去年11月,哔哩哔哩一口气发布了51部国产动漫新内容,并提出中国打造“全球制造”的海口。

自2020年以来,哔哩哔哩的24件作品在世界各地区推出,其中一些国家创作的作品被网飞购买。

哔哩哔哩在纪录片、综艺等领域也曾制作过《小男孩》《一串人生第三季》《你想听我的音乐吗》等口碑爆款。

这些更多样的内容都指向更广泛的人群。

“立志做中国的迪士尼”这种说法有些夸张,但不可否认的是,IP也是哔哩哔哩不可忽视的内容竞争力。

只有内容层先打破圈子,用户层才能打破圈子,这一点哔哩哔哩想得很清楚。

其次,在产品层面,哔哩哔哩也在不断探索。比如“故事模式”就是哔哩哔哩满足更多用户碎片化消费的一个发力点。

故事模式在形式上以1-3分钟垂直短视频为主,实际上是内容形式的拓展。

因为哔哩哔哩想满足更广泛人群的视频消费需求。

据陈睿财报电话会议显示,目前故事模式渗透率已经达到DAU的20%,形式的改变并没有影响到哔哩哔哩独特的互动氛围,好评率超过30%。

哔哩哔哩希望通过这些产品的动作,在激烈的竞争和博弈中抢夺更多的用户蛋糕。

再来看另一个目标产品——微博。

2018年,微博在Q1实现了4亿MAU,而微博今天的MAU已达到5.7亿。虽然在产品形态和内容形态上有差异,但在内容消费门槛上,哔哩哔哩并不比微博高多少。

因此,从这个意义上说,2023年哔哩哔哩的4亿MAU也是可能的。

除了2023年的4亿DAU,哔哩哔哩CFO范昕在这次财报电话会议上提出了另一个目标——2024年实现盈亏平衡。

对于今年仍在亏损的哔哩哔哩来说,这也是一项非常现实而艰巨的任务。

那么问题来了——4亿元的DAU目标和盈亏平衡目标会有冲突吗?

哔哩哔哩的理想逻辑是做好内容,让用户留在社区,挖掘和满足用户需求,持续付费,而不是为了用户的成长而烧钱。

这就需要大大提高目前花钱的效率。决心增加用户并将其商业化的陈睿团队能完成这项艰巨的任务吗?

三年后就知道了。

好了,今天的文章到此结束。

简单总结一下——本文基于Q4财报数据讨论了关于哔哩哔哩的三个话题,即社区粘性、广告增长率和用户增长。

总的来说,过去的小破站,今天在用户端和业务端都不小不破。

作为哔哩哔哩的高频用户,我对哔哩哔哩的未来持谨慎乐观的态度。

这背后的逻辑是,环顾四周,在中国互联网进入存量博弈的大背景下,并没有像哔哩哔哩这样有着预期中更大概率和确定性增长潜力的公司那么多。

想真金白银回购股份的瑞迪,不要让粉丝失望。

——End——

作者简介:《魏指北针》制作人魏,科技专栏作家,写长文,专注分析互联网和社会科学的底层逻辑;如果你不关注这个账号,你甚至不知道你会错过什么![/s2/]