社交网站的兴起,成就了一项事业,那就是探索网络名人。

最早的店铺存在于电视和纸媒时代。早期香港的电视台经常拍一些美食店,进一家美食店吃吃喝喝,评评理,在大家看来。

现在的询价店有两个流派:图文派和影像派。

图派的主要竞争力是高颜值;本质是摆拍和修图,主要集中在一本书和一篇评论上;有一个探店文字模板,把内容放在模板上,配上几张图片,就可以快速完成一个探店作品。

小红书的店铺探索内容主要是图文派。

泰迪是广州最早做美食探店的专家之一。2014年,因为泰迪喜欢尝试新餐厅,分享美食,所以每次去新餐厅,泰迪都会带上相机,在网上与网友分享用餐经验。那时候还没有探店博主这个概念,也没有专业的MCN机构做探店流量的生意。

渐渐的,探店博主的评论变成了一种凭证和保障,用户根据博主的评论决定吃不吃。资本开始加入门店探索领域。

视频派是短视频兴起后的新流派。它的特长是性能。它的核心本质是真实进食和高频语言输出的过程。输出位置是各大短视频平台。

Biliup的一个小神经虫逛商店的视频。

视频派往往会有一个精心设计的人物来制造对比感,比如骑着摩托车吃遍全城的大哥,开着豪车吃大排档的年轻帅哥,挺着大肚子的苗条美女。Tik Tok最受好评的逛店博主,视频重点不是推荐店铺或产品,而是通过逛店创造的独特“人的设定”吸引流量。

在网络名人的一条街上,每个人都是店铺博主。

在上海,从有文化气息的绍兴路到有时尚店铺的豫园路,从咖啡街的永康路到吸收新网红的武康路,从街头到街尾,十个人里有八个是博主。在成都这个新崛起的网络名人城市,开店生意火爆的原因之一是当地有许多餐馆、食品和娱乐企业。想要生意好,首先得有流量。

所以商家都抢着请博主购物。新开店数量甚至快于探店博主的增长速度。一个网络名人店,可以一轮又一轮的反复摸索,直到商家上气不接下气。更夸张的是,在传媒业极其发达的东北,一位来自东北的博主调侃道,“哈尔滨1000万人口,900万人在探店。大叔连果子都没炒,就换了个店。”

哈尔滨的一家网上名人餐厅。

其实不仅仅是哈尔滨,在中国,几乎每个城市都有探店博主。小红书关于“探店”的笔记超过1250万条,大部分集中在北上广、重庆、成都、长沙等网络名人旅游城市。“一秒穿越韩国”、“大气西餐”、“美国ins餐厅”等推荐词搭配饱和度高的图片,打造“必吃的网络名人餐厅”。目前,当“探店”的意义约等于“打卡”时,甚至有博主推出了日常探店摄影姿势教学。

在大众点评上,店铺的封面大多是专家摆的。一旦有爆炸性的内容,博主们的第一反应就是跟风做同样的事情。至于这个地方好不好,值不值得推荐,适不适合他们,好像都不重要。

图片加滤镜,写醒目标题,就有流量了。博主也要迎合这种趋势,不然你的内容再好也没人看。泰迪说:“现在真正坚持在平台上制作高质量内容的人越来越少,但广告却越来越多。”

2018年5月14日,在广州天河南的“mate mate”网络名人咖啡店,很多年轻人来到这里拍照打卡。(图/一罐)

打开手机页面,很容易被类比成“探店”或者“种草”的画面。现在在各大平台上,越来越难找到一家诚信、优质、“长什么样就长什么样”的店了。与此同时,店铺内容同质化、食品质量打折、价格夸大等问题也时常让人吐槽。

流量商业无孔不入,所谓的“店铺探索”已经掺杂了高度的商业运作。泰迪说,店铺探索的行业风气越来越差,抄袭、造假屡见不鲜。行业里到处都是水平不高,没有内容的“创作者”。他们携带和发展手稿,并分享相同的组成,摆姿势,过滤器,几乎相同的文案和经验。“探店行业是一个比直播更具欺骗性的行业。”

探索店铺的寺庙和江湖

“探店是本地生活的重要组成部分,本地生活是各大平台的必争之地。”文渊智库创始人王超说。

“在整个零售市场,电商业务的最大份额已经被阿里、JD.COM、拼多多,以及唯品会、蘑菇街等垂直电商瓜分。剩下的第二大是本地生活,但目前只有美团比较突出。”王超认为,对于Tik Tok、Aauto快消、小红书等平台来说,本地生活领域无疑是兵家必争之地。

搜索您在Tik Tok的位置,打开吃喝玩乐的列表。

近两年,Tik Tok大力布局本地生活业务,在同城频道增加了“吃喝玩乐”板块,推出了“热门榜单”、“折扣团购”等功能,邀请大量商家入驻。去年,Tik Tok正式推出“Tik Tok掌柜团”,为掌柜们提供流量支持和带货分佣。

在Tik Tok,“美食探店”话题已被播放数千亿次,“Tik Tok探店团”话题被播放超过300亿次。截至目前,已有数万名“代理商”入驻Tik Tok代理商群体。在Tik Tok同城页面的信息流中,几乎所有视频下方都有“团购”字样,引导用户直接下单。

这些探店生意的背后,是月入百万的探店经营者。他们甚至不被称为KOL,而是隐藏在每个你不知道的小号背后的MCN机构。他们可以从卖出的每一件商品中抽取佣金,佣金率从5%到20%不等。

在Tik Tok,一个拥有10万左右粉丝的Tik Tok店铺博主,一单生意报价2000-3000元。如果是平台促成的合作,收取基本拍摄费加提成。如果粉丝数在一万左右,单张票的价格也就几百元,和平台合作拿分提成的收入还不到500元里。

2020年7月23日,武汉网络名人“平和包装厂”旧址旁,一家新开的咖啡店成为爆款。(图/IC)

在MCN机构负责网络名人店铺探索的安琪(音译)说:“为了在短时间内赢得一家店铺,我们采用了‘矩阵宣传’的营销策略。如何让现场看起来热闹,讲究虚实结合,既有本地博主亲自探店,也有网络水军蜂拥而至;既有精致虚假的摆拍,也有直白真诚的赞美。一般我们会让十几个甚至几十个探店博主轮流探店拍店。平均一个人有三万粉丝,那么整体流量会接近百万,会被用户反复刷。基本上只需要30个店铺博主就能在气势上创造出下一个文和友。”

除了“统战”,“引战”,“反转”也是一种宣传方式。

一个或多个探店博主和扫雷博主对这家店好吃不好吃有多轮争论,互相记仇。这种剧比单纯的宣传更有悬念,吸引的流量更大。一个自称“打假专家”的东北大V,去广州做美食店,从陈天记的老字号鱼皮到传统小吃船粥,都是主动的、有目的的、有针对性的恶意诋毁粤菜,也造成了大量流量的找骂。

商家和消费者已经开始“反店”

流量速度太快,探店博主的势力范围太广,普通人也难逃无孔不入的信息冲击。KOL“种草”成为线上线下消费的重要营销手段,商家和消费者被“卷”进了流量变现的热浪中。

据Tik Tok、小红书、大众点评了解,各平台的探店博主账号已接近饱和,头部博主同质化严重,风格越来越雷同,消费群体开始“反探店”。

店铺博主会用精致的美食图片/图unsplash吸引大量消费者

人们开始曝光一些伪店,从“男子声称600万粉丝索要免票被拒”到某网络名人博主逛店吃扎江面上演“川剧变脸”。店铺博主素质参差不齐,甚至出现了很多骗吃骗喝的伪博主。

80后的吴凌琦经营着一家普通的美甲店。这家店藏在一个小商场二楼的角落里,和“网上名人店”没有任何关系。尽管如此,她还是遇到了两个上门合作的所谓探店博主。

一个女人走进商店,打开她的社交网站给吴凌琦看,说:“我们能原谅彼此吗?我是一个博主,一本书有1000个粉丝。如果你免费给我修指甲,我就拍照片发到我的账户上,为你创造更高的声誉。”

吴凌琦以生意小为由拒绝了这位女士。对方说:“你知道别人问我们多少钱吗?”然后离开了。事实上,吴凌琦,一家不起眼的美甲店,生意非常好,因为只有她一个人,所有的顾客都需要提前预约才能做指甲。甚至有客户半夜11点发微信问她能不能再加一单。

吴凌琦开的美甲店很好。/图unsplash

吴凌琦说:“酒香不怕巷子深,服务做得好,客人自然会有正面反馈,也会口口相传。我不需要升职,我已经很忙了。我觉得这些人都是网络乞丐。她不推荐他们是因为我们的店有多好。她只想寄两张照片到白嫖。”

商家在与探店博主合作时,会刻意提高服务和产品质量,以达到最佳的呈现效果。为了抢生意,降低商家的准入门槛,为了获客,极力压低团购价格。商家不做,怕没生意;做了就亏了,导致一些商家开动脑筋,擦边球,最后消费者吃哑巴亏。网络名人速成培训班,“买赞”“刷赞”都是一些潜规则,满满的都是来自网络的流量和金钱。

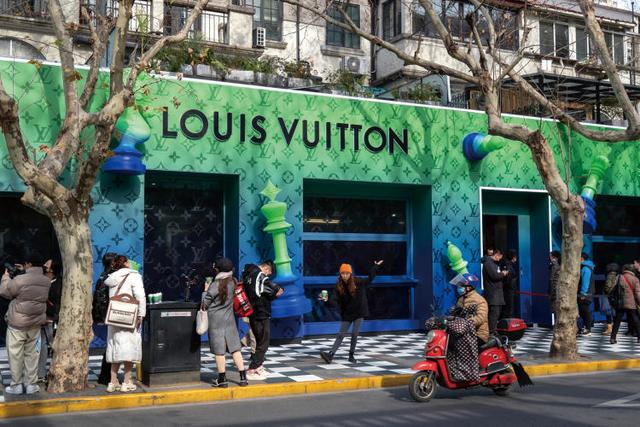

2022年1月14日,上海,LV限时弹出式店登陆长宁区豫园路豫园百货,吸引众多年轻人打卡拍照。/视觉中国

在这个生态中,消费者对商家、博主、平台的信任会被大大透支。暂时的繁荣只是假象,畸形的流量无法长久,最终为滤镜下的“网上名人店”买单的还是消费者。