编辑导读:社区团购作为疫情后快速成长的赛道,吸引了包括互联网巨头在内的众多资本的参与。谁能在这场比赛前激烈的赛道上笑到最后空?本文笔者围绕“社区团购”分析五个方面与大家分享。

去年,随着新冠肺炎疫情的持续,社区团购突然爆发,成为各大互联网巨头竞相争夺的赛道,被认为是互联网最后的出路。

据不完全统计,参与这一战场的互联网巨头有美团的美团优选、拼多多的多多购物、滴滴的橙心优选、阿里的十家俱乐部(收购)、布局中的盒马、菜鸟,以及腾讯、JD.COM投资的繁荣优选。

可以看到,互联网前10的公司,除了目前没有话语权的字节跳动和百度,几乎都加入了这场战争。

这场社区团购大战可能是中国互联网历史上参与和覆盖面最大的一场,也可能是最后最惨的一场战争。

我不预测结果,也不关心结果。我只想能够近距离观察这场大战,分享我此刻的想法和感受。

开始了。

一、生鲜是不是互联网最后一个风口?目前社区团购主要以生鲜为主,那么生鲜是否是一个好的赛道是首先要讨论的问题。

1.整体市场规模较大

首先看生鲜市场的规模。《2020中国生鲜行业报告》显示,2019年,生鲜农产品产量12亿吨,产值约7万亿元(初级农产品)。加上生鲜加工、仓储、流通,市场总成交额超过20万亿元。

市场规模方面,艾媒咨询数据显示,2019年中国生鲜市场交易规模约为2.04万亿元。

除了统计数据之外,我们还可以主观感受一下平时购买的蔬菜水果在我们总消费中所占的比例。考虑到我国从未公布过恩格尔系数,但大致估计在30%-35%之间,剔除其他食品和外出就餐,生鲜食品估计占总消费支出的20%左右。

根据统计局公布的数据,18年我国人均消费支出近2万元,即人均生鲜食品消费支出在4000元左右,14亿人的基本食物非常吓人。

2.在线率很低

其次,我们来看看生鲜市场的上线率,因为如果上线率高,那么这个赛道对互联网的意义不大。比如服装和3C,虽然市场规模不小,但长期被淘宝和JD.COM控制和培养,其他玩家很难有机会切入。

上网率越低,这个市场的机会就越大。

看咨询公司的研究报告,根据艾瑞咨询的数据,2019年,生鲜电商行业交易额1620亿元,上线率7.9%。

相比之下,中国消费电子产品的上线率为43%,服装鞋帽的上线率为32%。

同样的,从我们自己的主观感受来看,我们买手机和电脑的时候,基本都不会去线下实体店。都是网购的。除了购物,偶尔线下购买,大部分也是线上电商。不过,蔬菜水果可能还是会在附近的超市、菜场或者周边的水果店买到。

所以,生鲜真的是一个很好的赛道。

整体来说,我们把用户的消费分为衣食住行四个方面。

好消息是,造车新势力特斯拉在进行技术革新的同时,也推动了销售渠道的改革,基本上都在推行直销模式。

通过以上分析发现,清新赛道并不是互联网最后的赛道,但也是为数不多的超极赛道。

事实上,巨头们盯上这条赛道还有其他原因。

3.可能比餐饮频率更高。

本地生活满足于外卖和外出就餐的场景,一般称之为到家和到店。在吃饭的社交场景中,找不到外卖、去店里、自己做饭的比例,但从我的经验和直观感受来看,在家吃饭的频率会更多。

可能有人会觉得餐厅有很多外卖和吃饭的场景,可能是为了把自己和周围的人带入场景。

从年龄上来说,已经退休还没上大学的同学,如果不是公共食堂,应该大多在家吃饭。这涵盖了0-18岁和60+及以上两个人群,按年龄段和人口结构来看约占三分之一。

也有很多已婚人士和父母住在一起,尤其是在低线城市。所以保守估计在家吃饭的超过三分之二。

这意味着,在大多数家庭中,你可以一周不点外卖,或者一周不去餐馆,但必须买菜。

这是一个比餐饮更高频的场景,所有互联网公司都知道高频意味着什么。

曾经有一个众所周知的“高频段低频段”的观点和策略,在美团上体现的淋漓尽致。美团从团购起家,后期并购审核后,以餐饮高频场景为切入点,慢慢带动其他场景如酒旅、电影、婚庆、生活服务、医美等。他们中的很多人已经成为了低频赛道的头部选手,而且这种优势会随着时间的推移越来越大。

比如OTA市场老大携程,成立前20年应该是行业第一,但2018年被美团超越,而此时距离美团酒旅事业部成立还不到5年。

所以生鲜作为一种可能的高频服务,对现有餐饮是一种降维打击,这也是各大平台一哄而上的原因之一。如果错过了这个机会,不仅会把巨大的市场拱手相让,还会在对方发展壮大后威胁到自己的核心业务。

4.用户下沉更多。

其实我并不喜欢“下沉用户”这个词。听起来很自卑,但是为了大家好,我还是用这个称呼。

自从美团的王兴提出“互联网下半场”之后,大部分互联网平台都在抢现有用户的时间,因为移动互联网的新增流量并不多。但是拼多多让他们看到,原来有那么多他们从来没有发现过的用户。

然而,其实要抓住这些用户并不容易。他们的认知和需求和一线二线用户是不一样的。我们需要从根本上找到满足他们需求的场景和服务。比如拼多多的砍价,有趣头条的看金币,Aauto更快的老铁666。

新鲜的食物可能只是一个下沉的场景。

如前所述,在家做饭在低线城市比在一二线城市更普遍、更频繁。如果把这些用户渗透进去,对自己的用户结构会是一个很大的补充。

比如美团,它的用户基本集中在三四线以上,如果能扩展到县级城市和城乡结合部,那么它的用户规模可能会翻倍,订单量甚至可能出现量级变化。

二、互联网对生鲜行业的模式探索既然生鲜赛道这么有前景,嗅觉灵敏的互联网肯定不会错过这个领域,所以一直没有停止对生鲜模式的探索。

1.传统生鲜电商模式

最初的模式是把生鲜食品中不易损坏、可以长时间保存的品类拿出来,作为普通零售商品出售,比如苹果、橘子、牛奶等等。后来随着冷链配送的发展,逐渐扩展到冻肉等可以冷冻保存的品类。

这种作为普通零售商品的生鲜,我称之为传统生鲜电商。在这种模式下,生鲜与普通零售并无区分,而是几乎一模一样。

这种模式的典型代表有JD.COM生鲜、本来生活、猫鲜等。

2.平台模式

不知道大家还记不记得,在外卖大战的时候,同时还有一场战争——水果大战。

这个时候的生鲜和外卖是一样的,就是把线下的水果店BD带到平台上,由骑手以类似外卖的方式送到用户手中。

与外卖不同的是,这种平台模式在生鲜行业并没有激起多大波澜。基本上几家外卖巨头都方便地做了生鲜。

这种模式的典型代表有美团、饿了么、京东。COM到家等。

3.仓储一体化模式

仓配一体化模式创立于阿里巴巴的盒马鲜生。首先是门店,可以满足用户在门店购买生鲜的需求。同时,这家店还承担了仓储能力,用户可以在线下单,半小时送货上门。

说起来简单,实际做起来还是很难的。好在盒马给我们做了一个样板。

对于实体店,盒马需要支持标准的实体店运营,具备完整的实体店销售功能,货架和库存管理需要根据线下用户的需求而变化。

同时,为了满足线上场景,门店还需要支持标准的仓库操作流程,还需要支持仓库式的货架和库存管理。线上线下还共享相同的库存、货位和库存,需要实时的退货调度。

也就是说,在同一个门店,同一批人不仅要支持实体店的销售功能,还要支持仓储操作流程,一店一队,达到两店两队的人效和扁平化效率。

这种模式的典型代表是盒马,也有类似的超级物种。

4.自营前仓模式

在平台模式的发展中,逐渐演变出自营模式,即不是大大小小的果蔬店提供货源,而是自己采购。

挑战在于,在覆盖广的情况下,需要30-60分钟才能把商品送到用户手中。

单纯依靠普通仓库配送难以覆盖广泛受众,仓库模式也不适合零碎订单的配送。

所以有前面的仓库。

前置仓是小型配送站,一般设置在距离用户1-1.5公里的地方,承担来自大仓库的短期商品仓储,承担用户下单后的配送服务,快速配送到用户手中。

所以如果你留意一下,可能离你小区不远就有一个前置仓网点。

这个模型的核心点是每个前置仓都需要对自己负责的网格进行差异化和细化。因为每个网格的要求不一样,覆盖的用户也不一样,有了一套运营手段,一套存储结构,肯定会造成库存积压,然后损耗加大。因此,在这种模式下,根据本网格的特点,准确预测销售量,优化存储结构就显得非常重要。

这种模式的典型代表是每日新鲜食品和丁咚杂货店购物。

5.社区团购模式

第一次看到社区团购模式是在19年上半年,当时听说了一家叫“大萝卜”的公司,当时在杭州设立了研发中心,用双薪雇人。

当然,也是那个时候才发现,可以今天买,明天送,做生鲜。

可能我们之前被锁定了用户体验第一的理念,一直在压缩从下单到到家的时间,尽管这给供应链和配送成本带来了很大的压力。

我不确定这种模式是不是戴萝卜创造的,但这种机制无疑是商业模式的创新。

后续的社区团购模式已经演变成两个重要特征:

这种模式被认为是目前为止生鲜行业最好的模式,因此吸引了各大厂商的竞争,也造就了本文开头提到的生鲜大战。

目前这种模式的主要玩家有盛世优选、十社等。以及美团优选、买多多、橙心优选等新的互联网巨头。至于上面说的“笨萝卜”,19年下半年已经倒闭了。

三、为什么在社区团购之前,生鲜的模式都不算成功社区团购之前的模式都是不温不火,要么只能解决一部分需求,吃掉一小部分市场,要么就是一直烧钱,商业模式成功无望。

这种情况主要与生鲜行业的特点有关,主要包括以下三点:

1.保质期短,储存复杂

以蔬菜、水果为主的鲜活农产品,保质期为天,随着时间的推移,产品质量会急剧下降。

这就要求整个运输配送的时效性和确定性很高,任何原因导致的配送时间的增加都可能对生鲜质量产生很大的影响。

此外,大部分生鲜产品需要保湿或冷藏,装袋和挤压会对产品质量产生影响,因此在储存和配送过程中需要特殊设备。

同时,在储存和配送过程中,不同生鲜品类的储存方式可能会有较大差异,并且会相互影响。比如大部分水果需要冷藏(2-4度),大部分肉类需要冷冻(-18度),新鲜猪肉需要挂起来存放。蔬菜要用湿报纸或沾水的破布覆盖,保持湿润;干湿,生熟,荤素不可混,不可腌制等。

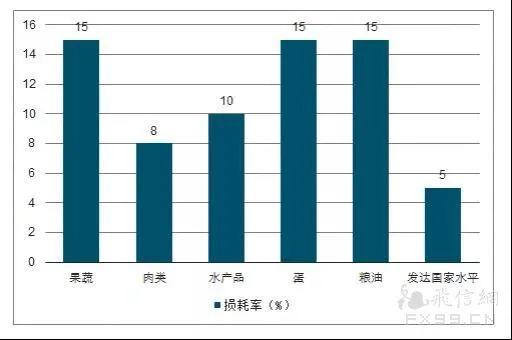

2.巨大损失

生鲜产品的流失是一个无法回避的话题。当从地里收获新鲜产品时,损失之旅就开始了。

首先是自然损耗,即生鲜产品在流通中的损耗。比如猪肉,晚上从供应商那里取回来,第二天分不同的区域。在这几个小时里,猪肉会渗血,分割时有些肉末用不上,造成损耗。

其次是分拣损耗,即产品分拣过程中产生的损耗。比如500g的土豆,500g以上必须分拣,土豆是个体的,不能分割,所以会造成一定比例的损失。同时分拣的时候还需要考虑配送过程中的自然损耗,所以也需要大于标准重量,500g的标准可能需要分拣520-550g g的重量。

最后是运输损耗,即运输过程中的损耗,包括运输和终端配送中的损耗。生鲜产品在运输过程中难免会受到挤压、磕碰、破损,造成损失。

除了这些,还有一个更可怕的损失——库存损失。之所以称之为库存损耗,是因为对于普通零售产品来说,库存可以通过其他方式进行退货或促销,但生鲜产品的库存可能会因为保质期短而直接变成损耗。比如预测误差导致某段时间香蕉太多,如果短时间内卖不出去,很可能变质,变成亏损。

目前,一些平台为了高品质,增加了生鲜食品的保质期承诺,加剧了库存损耗的发生。比如盒马不卖隔夜菜和肉,当晚卖不出去的货就成了丢货。

目前尚超的生鲜品类损耗普遍在10%左右。

3.客单价低,毛利低

我们去超市买蔬菜水果,单价一般都很低。不买肉的话,基本上一天20块钱的菜就够一家三口吃了。如果加上肉,四五开就能解决问题。

果实可能更低。不买贵的品种,十几块就能拿到2-3天的水果。

考虑到很多三四线城市的市场下沉,尤其是城乡结合部,可以自己做菜,所以客单价更低。

同时,生鲜的毛利率很低。因为生鲜食品基本是未加工的,附加值低,毛利率无法提升,行业内蔬菜水果的毛利率基本在20%以内。

假设平台客单价在30元左右(其实很难做到),毛利率20%,那么一单毛利就是6元。

然后考虑10%的损耗和运输配送成本,再考虑流量和新增成本,呵呵。。。

至此,估计就能明白为什么生鲜行业的各种模式一直纠结到现在了,我们就来一一分析一下。

首先看传统生鲜电商模式,只能支持和普通零售商品一样保质期的生鲜产品,比如保质期长的冻肉、水果等。这一类不是保鲜模式的主要组成部分,不需要高频。所以这种模式只能作为零售电商的补充,而不能扩展到整个生鲜品类。

看看平台电商,这种模式和外卖模式很像,但是为什么外卖可以成功,生鲜却不成功?

这有两个重要原因。一个是外卖比生鲜对时效性要求更高。我可以忍受半天不吃水果,但不能忍受中午饿一个小时。所以面对饿死人的后果,对外销售的价格敏感度会降低。第二是餐饮的毛利率远高于生鲜。餐饮毛利率一般在50%以上,可以覆盖平台的佣金,补贴配送费。但是生鲜的毛利明显更低。如果要满足平台佣金和补贴配送费,就需要提价,也就是说送出去比自己买要贵。

后来在仓店一体化模式下,更像是取代了线下农贸市场的存在,对线上的影响不是特别大。因为仓店合一模式一般都是大店,不可能开的像前置仓那么密集,也就是说它的覆盖面和配送时间都达不到前置仓的水平。所以盒马虽然运营了很久,但是类似于单店的线上配送服务并没有形成用户的心智。

最后看前仓模式。前仓模式其实是很好的模式,用户体验高,产品质量有保障。这个模式唯一的问题就是没有证明它的盈利模式。

一方面,生鲜毛利低,损耗、仓储、配送成本高,利润难以覆盖成本。另一方面,流量和新增成本越来越高。按照他们新的活动规则,单个用户的费用应该在100以上。

在这样的成本压力下,前仓模式需要通过涨价来维持自身的运营,所以前仓模式的日常生鲜和购物价格普遍高于菜场和超市。

另外,即使价格高,由于生鲜的单价低,毛利仍然无法覆盖配送成本,所以他们采取对单价低的订单收取配送费的模式来提高生鲜的单价。但这会导致需求端,从日常需求到周末一顿大餐的需求。

所以目前遇到的所有模式都有自己的问题,或者无法满足高频场景,或者盈利模式无法证明,直到社区团购模式的出现。

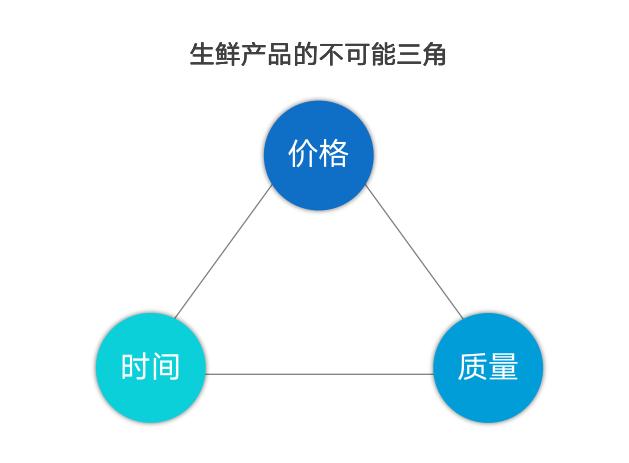

四、社区团购如何解决生鲜的问题经济学中有著名的不可能三位一体理论,即一个问题的三个要素中,不可能同时满足,必须舍弃其中一个。比如蒙代尔三角形,计算机中的CAP定理,项目管理的质量、效率、成本三角形等。

在生鲜领域,我觉得也有类似的不可能三位一体。这三个因素是质量、价格和时间。

也就是说,在所有可持续的商业模式中,不可能同时做到这三点,即便宜、质量好、速度快。

但如果其中一个因素可以舍弃,其他两个因素可以同时保留。想要物美价廉,需要等待;如果你既要质量好又要交货快,那么价格就会贵一些。

所以现在是我们做出取舍和权衡的时候了。首先,必须保持产品质量。如果市场或超市质量不达标,预计大部分用户不会买单。

剩下的只能在价格和时间之间选择了。丁咚买菜和平台模式都是选择时间,放弃价格,也就是高价但快速送达用户。但按照目前的发展,涨价只能覆盖一部分对价格不敏感的人群,而且为了保证时效性,演出成本高,目前还没有成熟的模式。

所以社区团购选择放弃时间,也就是不是半个小时或者半天,而是第二天。从用户的角度来说,生鲜确实不需要像外卖那么及时,需要保证第二天的使用其实是可以接受的。

那么,在放弃时间、保证质量的前提下,如何将成本尽可能降低到一个较低的水平,是社区团购模式成功的关键。

1.通过售前和组长降低供应链成本。

正如我们前面提到的,供应链的成本集中在损耗、配送和存储上。

理论上,社区团购的预售模式可以接近零库存,即供需错配造成的损失几乎为零。另外,在发放方面,会分批发放给团长,团长负责末端发放或自提,降低发放成本。由于供需几乎匹配,储存时间会更短,储存成本和储存造成的损失也会减少。

可以看出,在配送成本上,除了团长的提成,社区团购模式和尚超的配送成本相差无几,而在损耗和仓储上,比尚超有更低的成本,这也使得生鲜产品的价格有可能低于线下。

2.通过团长授权,降低新用户和运营用户的成本。

除了仓储、物流、损耗等成本,线上生鲜的另一大成本就是流量和新品成本,而团长就是要降低这个成本。

除了充当终端排序和自提点的任务,团长最重要的任务是促进创新和活跃。每个团长都会有至少一个人数众多的微信群,通过邻里关系帮助平台吸引新用户,不定期在群内或朋友圈发布推荐商品。

这样成本会低很多,转化率也比常见的线上方式高。

代表团团长通过向其所属地区的用户下订单来获取收入。一般来说,目前团长的提成是总收入的10%,有些平台是楼梯分级管理。

整体来看,社区团购是通过降低用户的便利性(时间+自提)来降低整个模式的成本,然后在价格低于线下体验的条件下,慢慢改变用户习惯,将线下的新鲜用户转化到线上。

五、巨头加入,给社区团购模式带来的变化上一节提到的社区团购模式,其实是巨头介入之前的模式。各大互联网巨头这次进入后,在保持原有模式基本不变的情况下,还是有一些差异的。

1.削弱代表团团长在流程末端的作用

相比小平台,大型互联网平台,尤其是美团、拼多多等月活上亿的平台,并没有很高的流量成本,更多的是把原有的流量慢慢变成新鲜用户。

另外,在原有模式下,平台大部分流量都是由各个团队负责人控制的,所以团队负责人可以砍掉大量用户,平台在流量端的控制力不足。

显然,互联网巨头不可能用自己的流量给团长做嫁衣。所以在现有模式下,基本上所有平台都是直接面对用户,把流量牢牢掌握在自己手里。

但是,团长仍然扮演着类似于快递点或者迷你前置仓的角色,扮演着供应链末端配送端的角色。

当然,这是因平台的流量而异的。比如滴滴,虽然滴滴APP可以算是一个月活很多的产品,但是它对滴滴其他服务的引流作用接近于零,所以橙心首选的流量端比其他两大平台更依赖于团长。

2.不要短期看成本,花钱买时间,花钱烧用户心智。

理想的模式演进过程应该是小规模验证社区团购模式是否成立,慢慢优化供应链,盈利模式明确后再扩大规模,再验证再扩大。

但现在是鲜战,不可能所有平台都有时间等到模式贯通,供应链优化后再慢慢开城。

所以大家都想出了互联网公司的一技之长——补贴,以此来快速跑马圈地。

所以你会看到新模式上线没几天,就开始开城市,10个、20个城市一起开,美团甚至开1000个城市。

你会看到无论线上还是线下都是铺天盖地,首页弹窗已经是基本操作,才能成为用户认可的第一个社区团购。

我们也会看到,所有平台的领导都快疯了。只要是人,活着,留个电话号码,基本都能成为领导。

所以你也可以看到这种过快的增长给供应链带来了混乱。本来这种模式应该是早上送,结果变成了下午4点送。而且经常会出现缺货和延迟到货的情况。

当然,这也是各大平台的无奈。毕竟在这个阶段,谁最终占据了用户的心智,谁就有很大的胜算。至于后面供应链的效率,可以等赢了再慢慢优化。

好了,本文到此结束。主要介绍生鲜追踪的前世今生,以及当下流行的社区团购模式的内在逻辑。

下一章将围绕社区团购模式的赢家和输家——供应链,以及供应链建设和完善的核心点,分析现阶段社区团购面临的挑战。

如果想继续阅读,点击观看,关注。下一篇马上就来了。

本文由@邵凯·凯文原创发布。每个人都是产品经理。未经作者允许,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。