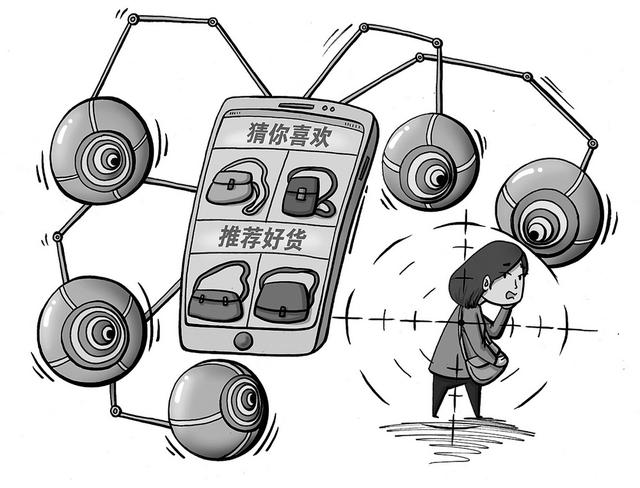

目前,通过微信购物已经成为许多消费者的选择。

通常微信购物可以分为三种:一是微信官方账号带来的购买链接,比如在微信官方账号订阅一本杂志;二是由第三方公司开发的可以通过微信、微博等渠道传播的购物平台,如微商城、微店等。第三,微信用户利用自己的账号,通过朋友圈功能向好友传播产品信息。

从法院受理案件来看,前两类经营者都是经过实名认证的商家或个人,都被纳入到新实施的电子商务法规范中。一旦发生纠纷,可以明确认定事实,更好地维护消费者权益。近年来,朋友圈购物引发的纠纷呈明显上升趋势。在这类案件中,消费者败诉率高,维权面临“三难”困境。

问题一:主体难以确定

卖家大多通过朋友圈用昵称来推广商品,吸引顾客,没有实名认证。消费者在购物和后续维权过程中,可能并不知道卖家的身份信息。

在一起买卖合同纠纷案件中,姜先生通过朋友介绍认识了微信名“亲爱的辣白菜”为好友。卖家经常通过朋友圈发布化妆品、皮包等海外代购信息。2017年4月9日,蒋先生从其处购买了一个高档皮包,支付货款2万元,对方承诺13日发货。但12日,卖家通知蒋先生,货物被海关暂扣,为此“亲爱的辣白菜”过了一年多也没有给蒋先生发货。姜先生将其起诉至法院,但立案时只知道卖家姓韩,无法提供身份证号,不知道真实姓名。“亲爱的辣白菜”并不是微信实名认证用户,姜先生提供的韩的电话号码也不是对方本人。根据民事诉讼法的规定,起诉必须有明确的被告。在姜先生无法提供韩身份证号的情况下,本案被告不明确,无奈撤诉。

法官建议

买卖双方的真实身份是诚实交易的充分条件。基于对消费者自身权益的保护,购买者应当尽到必要的注意义务,尤其是对于微信商家,初次接触。确认卖家的真实身份非常重要。首次购物时,买家可以在微信支付管理页面要求卖家提供身份证照片和实名认证中心显示的信息截图。通过比对核实的身份信息,可以有效降低卖家主体不明的风险。在实名认证中心显示的信息中,已经隐藏了部分姓名和身份证号。但只要确定卖家的微信是实名认证的,买家即使不知道对方身份证的完整信息,也可以在诉讼中向法院申请获取微信账号持有人的真实身份信息,避免找被告。

问题二:证据难以保全

电子证据难以确认,是诉讼证明中常见的问题。通过微信购物,因为聊天记录难以显示,容易丢失,所以更难证明。

李先生找到身在澳洲的庄购买苹果手机2部、笔记本电脑1台,并支付了3万元。之后庄某一直未发货,李先生诉至法院。法院审理查明,李先生与庄某的买卖合同是通过微信聊天达成的,但由于李先生此前已删除了聊天记录,只留下了聊天页面的截图。根据法律规定,当事人应当提供证据,证明自己的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求的事实。当事人不能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。李先生无法提供其当时与庄某聊天记录的原始载体,且在对方未到庭确认的情况下,法院无法确认其提供的微信聊天记录的真实性,故李先生的诉讼请求难以得到法院支持。

法官建议

消费者应妥善保存与卖家的聊天记录,避免误删。另外,微信聊天记录通常会因为手机程序清理缓存而不复存在。这里法官提醒买家,与卖家沟通时,交易细节尽量用文字约定。微信语音不利于作为证据使用,很难导出备案。但是通过微信发送的图片会因为程序清理缓存而丢失。如果卖家发了语音信息,消费者可以要求卖家发短信,或者用文字重复对方语音的内容,以得到对方的确认,从而保存证据。

问题三:售后服务难保证

售后服务是消费者购物时重要的考虑因素之一。目前,大型网购平台均依据法律规定支持7天无理由退货,并通过客户评价、支付平台暂停支付、平台客服介入等手段,强制卖家改善售后服务,保护消费者权益。但是朋友圈购物有没有完善便捷的售后服务体系?答案是否定的。

Xi女士通过微信向高先生支付了2万元购买戒指面。收到货后,她发现环面形状有问题,水平面不是圆形。双方协商不成,Xi女士诉至法院适用《消费者权益保护法》中“七日无理由退货”的规定,退货退款。高先生辩称,双方只是通过微信交易,涉案商品是从外人处进货,然后重新定价,通过朋友圈销售。他不是《消费者权益保护法》规定的经营者,法律不适用。综合双方提交的证据,法院认定高先生多次通过微信朋友圈销售翡翠制品,赚取差价作为利润,且在销售商品时未披露商品来源。认定高先生应当承担“七日无理由退货”的义务。虽然Xi女士的权益最终得到了保障,但她经历了很多麻烦。此外,案件证据成为输赢的关键,很难预测其他消费者是否能像Xi女士一样幸运。

法官建议

并非所有微信朋友圈卖家都属于我国《消费者权益保护法》和《电子商务法》规定的“经营者”,法律对经营者的要求也不完全适用于朋友圈卖家。但消费者不妨在付款前多说两句,与卖家约定售后条款,如“7天无理由退货”、假货赔偿条款、逾期发货违约金等。只要上述约定不违反法律,并能在聊天记录中清晰显示,仍有可能被法院确认为买卖双方的约定,从而有效保护消费者的权益。

来源:猜你会好奇

作者:王景禄(作者单位:北京市朝阳区人民法院)

过程:王宏伟