从“错过一天再等一年”到“全年最贵价格”,没有价格优势的“双11”还剩下什么?

继今年“618”期间,“电商购物节”暗藏购物劫?之后,在今年“双11”期间,奥一实测所继续对电商购物节中的“价格乱象”进行监测,发现“虚假原价、先涨后降”等老套路不仅没有消失,还加入了“预售更贵、隐性折扣”等新套路,而且套路越来越隐蔽。

“先涨后跌”

促销价不是最低价

13年来,“双11”之所以成为全民狂欢的购物节,无非是曾经“破局”的价格优势。如今,随着推广规则越来越复杂,优惠逐渐消失,只剩下随处可见的“套路”。今年“618”期间,奥地利某计量研究所发现,某商品在“618”前突然提价1000多元,折扣价偷偷变成了收获价。

这些价格乱象在“双11”期间有所改善吗?奥地利某调查机构选取部分商品进行二次监测,发现仍有部分商品“先涨后跌”。

比如今年“618期间”,奥一的实测团队在唯品会上发现,监测期间约有60%的被测产品出现“先涨后跌”的情况,涨幅在5%-55%。其中,乐城一款樱桃红连衣裙(CWFAB1748),商品最低价出现在5月7日,为254元,618期间最低价为266元,涨幅5%。今年“双11”,奥一的实测团队在这家店选了一款“2021乐镇新款撞色小羽绒服”。监测后发现,仍存在“节前涨价”的情况。

10月20日和10月27日同一产品不同价格的截图。

监测数据显示,该产品原价2669元,10月20日价格为443元。10月27日涨到728元,涨幅64%。

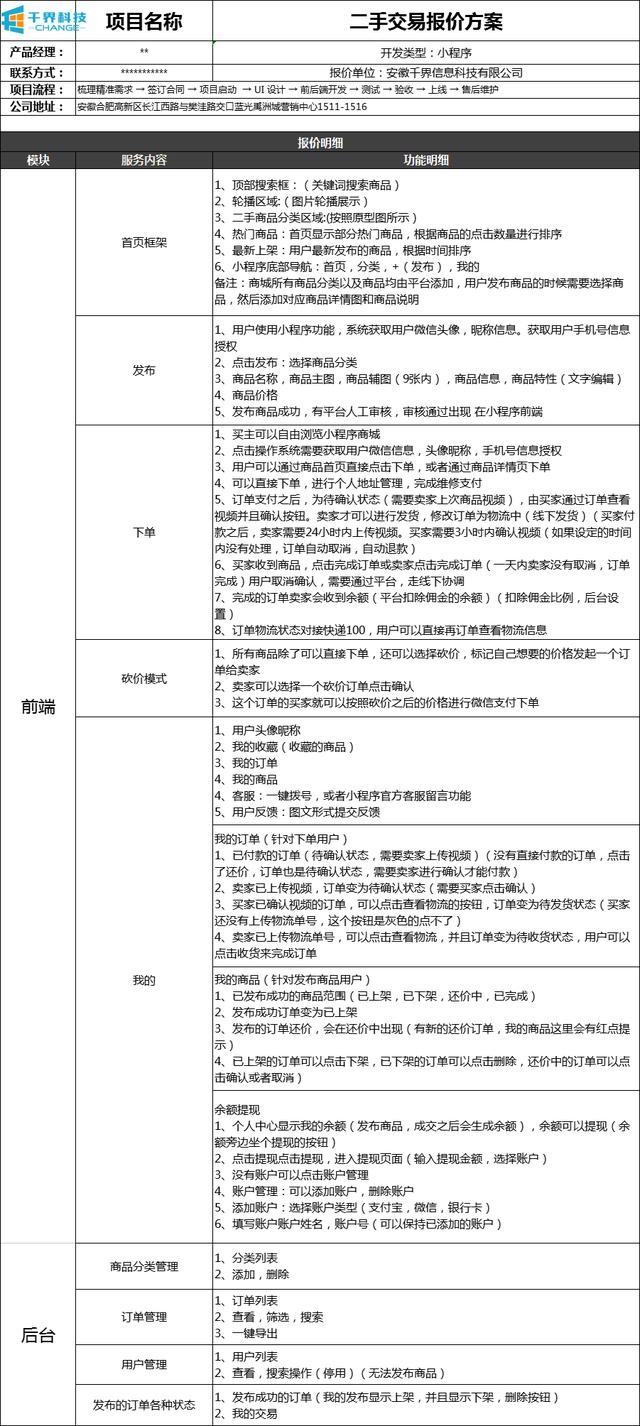

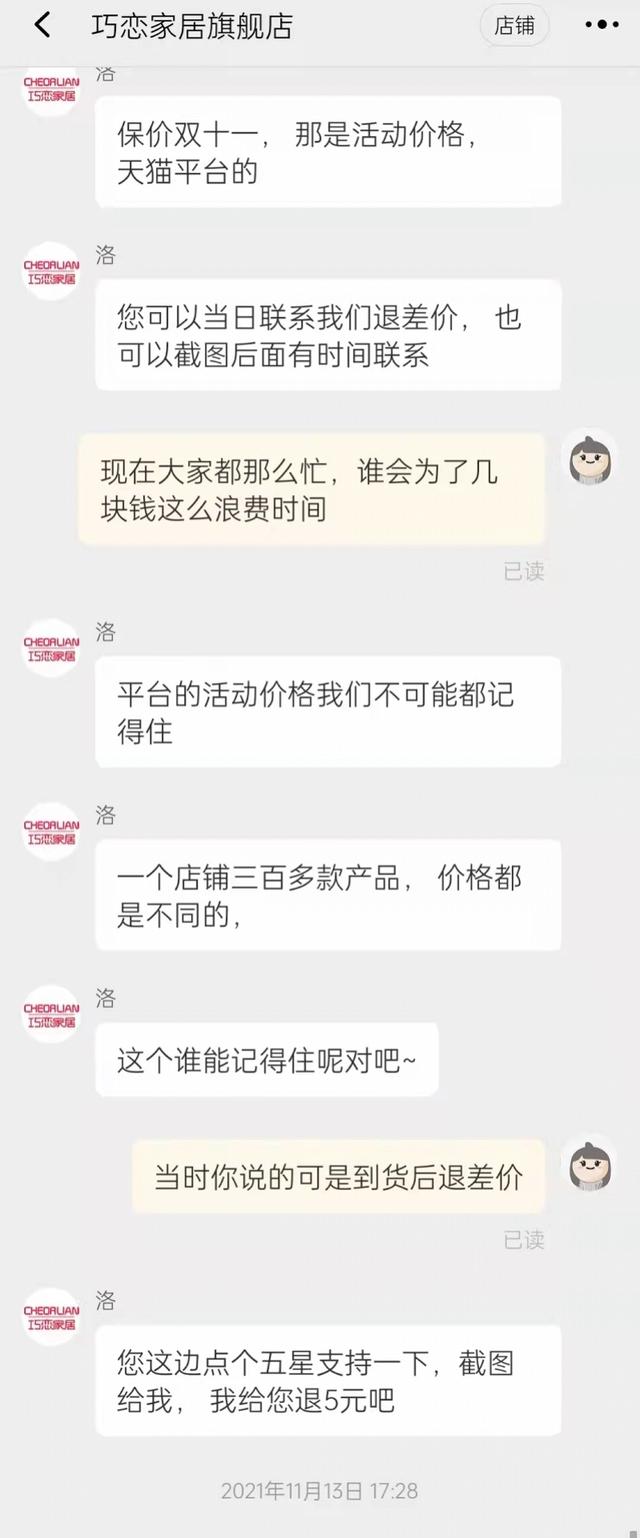

与客服聊天截图

为什么一件400多的衣服会变成700多?

10月27日,记者以消费者身份咨询客服,对方表示:“443元的价格是因为‘超级大品牌日’促销,并强调衣服原价2699元。”

记者继续追问“双十一”是否会再次降价。

客服人员说:现在是“双十一”的价格。

“双十一”不应该是最优惠的价格吗?为什么比“大品牌日”贵300多?

面对这个询问,客服给出的解释是:“不同的活动价格会有所不同”。言下之意似乎默认了“双十一不是最低价”。

11月2日价格截图

记者继续监测发现,728元的价格一直持续到10月31日。11月1日,记者打开购物车,发现商品显示为“无货下架”。11月2日再次上架并调整价格为531元,之后这个价格一直持续到11月12日。可以看到,这款产品不仅在“双十一”前涨价,而且在“双十一”当天,看似“白菜价”实际上比15天前还贵了88元。

事实上,上述现象在电商促销节中是“公开的秘密”。11月4日,中消协发布消费提示称,中消协多年组织的价格监测和消费投诉显示,部分商家“双十一”促销价格未必真正实惠,部分商家采用“先涨后跌”的套路。有的商家设置各种花哨的“买赠”,实际到手价与平时无异,甚至可能是全年最贵。

“预售更贵”

付完尾款,发现当天现卖更划算

如果说“先涨后跌”是电商促销节的“套路”,那么“预售更贵”可以说是近年来出现的“新套路”。今年的双十一“预售战”于10月20日打响。提前买这本书是件好事。商家可以合理备货发货,有效避免快递拥堵,消费者可以获得更多优惠。然而,当你黑眼圈下付了尾款,以为“你拿到了最多的羊毛”时,却突然发现,第二天就能以同样甚至更低的价格直接购买到同样的商品。

根据记录,定金50元已经交了,要交的尾款是1049元。

购买页面显示秒杀价1099元。

今年“双十一”期间,网友@镇海提前购买了一款无线超薄(G913)键盘,预售价1099元。他先交了50元定金,等着尾款当好日子过。结果在最后一个付款日期之前,我震惊地发现,这款产品“1099元直接可用!”@镇海不理解:“押金有什么意义?不能退。”可以说,考虑到存款利息和等待时间,当天参加预售比现在买贵。

对此,网络经济社会委员会电子商务研究中心主任曹磊认为,从某种角度来说,预售模式是以牺牲用户体验来换取商家的既得利益。曹磊指出,等待时间关系到消费者的购物体验,商品预售要保证消费者的知情权。消费者下单预售前要注意预售的数量和持续时间,一般会在商品详情页上明确注明。《消费者权益保护法》第八条第一款规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。对于未提前告知消费者的预售行为,消费者可以通过平台和商家沟通,也可以向12315或媒体投诉。

“为昂贵的套餐买单”

如果您关注价格,请自行更改

记者在调查中还发现,今年“双十一”预售开启后,不少商家开始宣传各种优惠降价,吸引消费者拍板或直接购买。有的商家还承诺“保价”,即承诺消费者购买的商品在一定时间内不会降价。确实当消费者觉得买贵了,申请“退还差价”的时候,立马换一种说法。

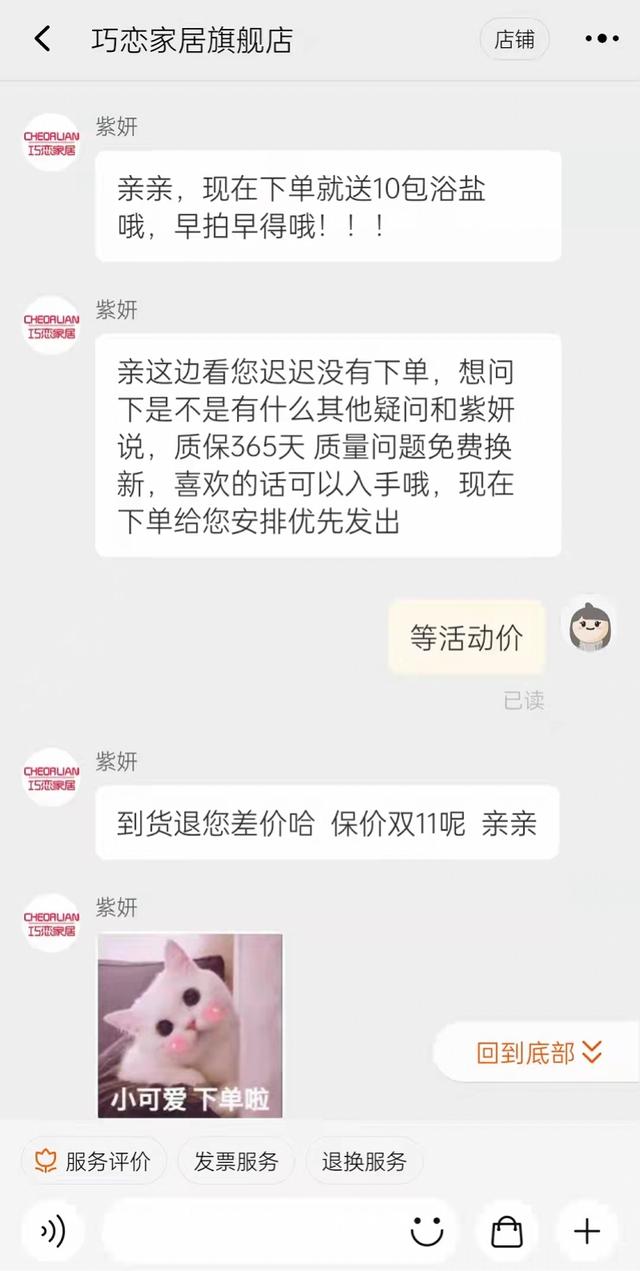

随着天气越来越冷,王女士(化名)在淘宝上给孩子挑选了一款儿童浴缸。“当时商品页面显示有两个价格,一个是79.8元,一个是双十一活动64.8元。”王女士告诉记者,她想再等一天,也就是11月11日,于是将商品加入购物车,等降价后再买。

王女士与客服的聊天记录截图

这时客服热情地说:现在不仅可以赠送浴盐,还可以“到货后退还差价”。考虑到“双十一”当天订单量大,可能会延长物流时间,急于收货的王女士在11月10日以69.8元的价格下单。细心的王女士注意到,第二天产品价格真的降到了64.8元。

王女士的购买记录

11月13日收到货的王女士想起了“退还差价”,但客服说需要价格变动的详细截图。王女士疑惑道:“难道你不知道自己商品的价格吗?”消费者没有截图不能退差价吗?

王女士与客服的聊天记录截图

王女士翻出了之前客服“承诺退还差价”的聊天记录。客服一看,改口说:给个“五星好评”,退款。这让王女士很无语:“这些店铺的好评都是这样刷出来的吗?”

事实上,电商平台的“刷赞”行为一直是官方打击的对象。国家市场监督管理总局发布的《禁止网络不正当竞争规定(公开征求意见稿)》已经明确,“经营者不得以返现、红包、卡等方式诱导用户做出指定评价、好评、转发、定向投票等互动行为”。广东省消委会提醒消费者,收到商家“好评返现”的邀请时,要勇于拒绝,不要对商家的利益诱惑进行虚假好评。最终,由于没有价格截图为证,王女士放弃了“5元差价”。

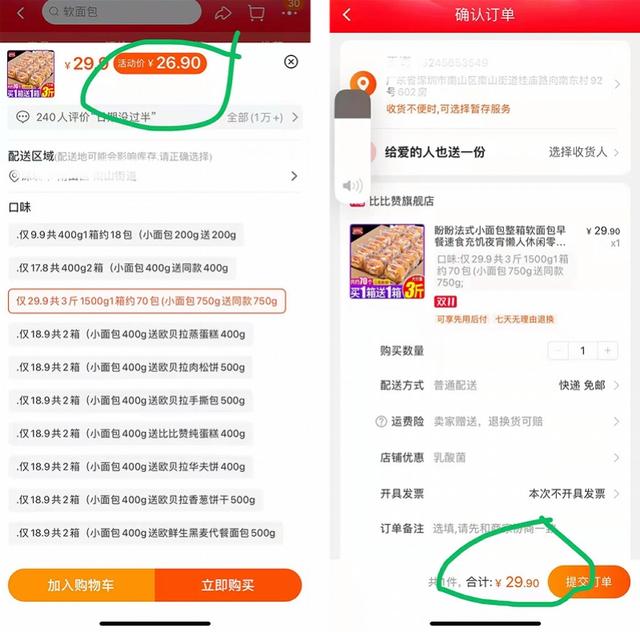

活动价显示26.9元,订单价显示29.9元。

除了无效的“保价”服务,一些商品在优惠价格的宣传上也容易误导消费者。李先生(化名)告诉记者,11月10日,他在淘宝“比比赞旗舰店”购买了一款法式面包,意外发现“下单后的价格不是活动价26.9元,而是原价29.9元。”问了才知道。原来活动价时间还没到。“正常人买早餐面包,谁会专门等你的活动,也没说‘双11’当天有效。”李先生说,“这就好比我去超市买日用品,货架上写着活动价99元,结账时发现是109元。这肯定不对!”对此,互联网经济社会委员会电子商务研究中心特约研究员、北京贾云律师事务所律师赵占领表示:“这种行为已经构成价格欺诈。”他建议:“遇到这种情况的消费者可以投诉,向价格主管部门举报。”

“货物不在正确的板上”

质量和价格一起打折

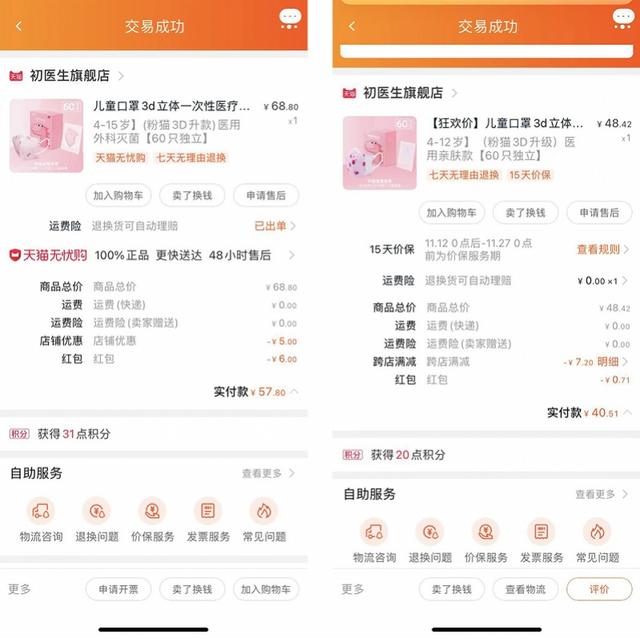

在这一年一度的电商促销活动中,“价格”一直是消费者最关心的点。买贵的我不开心,买便宜的我觉得我不担心。对于有小学生的董女士(化名)来说,口罩是家里必不可少的生活用品。她以为“双11”商家会盈利,趁机囤了一批口罩。董女士打开收款链接,到自己常去的天猫“第一医生旗舰店”,下单购买了一款之前购买的产品。口罩的价格确实好了很多,但收到货后,董女士傻了眼:“和原来的完全不一样。不仅没有鼻梁,包装袋也不一样。便宜的塑料包装就更不用说了。最重要的是孩子一戴上口罩就会掉下来,根本用不上。”

董女士平时进货价68.8元,双十一活动价48.42元。

然后,董女士发现,遇到“错货”的不止她一个人,商品评论区几乎全是恶意评论。

评论截图

面对董女士的投诉,该店客服人员解释说:“是临时工的问题,口罩不对。”同意退货并退款给董女士。“但我的时间被浪费了。”想着熬夜拼单的“成就”,董女士也很无奈,只能再买一次。

在平台商家号称全年最低价的“双11”,大量促销商品更是让消费者眼花缭乱。如何保证产品质量不打折扣?相关专家认为,监管机构的及时干预也不可或缺。相关部门要继续加强监管。一旦发现违法违规行为或损害消费者合法权益的问题,不仅要督促企业整改,还要依法严厉查处、公开曝光,切实增强监管的有效性和威慑力。

第13届“双十一”已经结束,但消费者不会停止在buy buy的购买。据悉,未来两个月,将有“黑色星期五、双十二、元旦……”商家和平台会不断创造新的消费欲望。人们的消费观念发生了哪些变化?电商推广有哪些需要规范的问题?请关注下期报道。

监制:谢

策划:谢高春明

统筹人:关

作者:关、陆若卿、张洁莹