蚂蚁集团IPO暂停一年,旗下明星产品花呗、借呗发生了一系列变化。随着社会形势和消费者观念的变化,他们有必要重新思考自己的定位和业务发展边界,并以充分引导理性借贷和降低个人债务杠杆为己任。

从“买买买”到“理性消费”

蚂蚁IPO暂停一年后,花呗迎来了又一个“双十一”。与往年不同的是,有消费者发现,今年花呗没有发放“双十一”临时额度。在这个促销季,临时额度是很多消费者“囤货”的额外动力,也是“双十一”GMV(总成交额)屡创新高的重要营销手段。

在双11的前半个月,又借白悄悄推出了一个叫“账单助手”的功能。该功能鼓励用户设定每月预算金额(不高于当前总额),并以此为基础向用户发送消费进度的强烈提醒。在支付确认界面,超过设定预算的消费者还会看到“超支”的提醒。

这个功能的效果是显著的,因为没有什么比“你花得太多了”这个信息更能打消消费的欲望了。根据柏华提供的数据,使用“账单助手”的用户账单金额平均下降了5%。

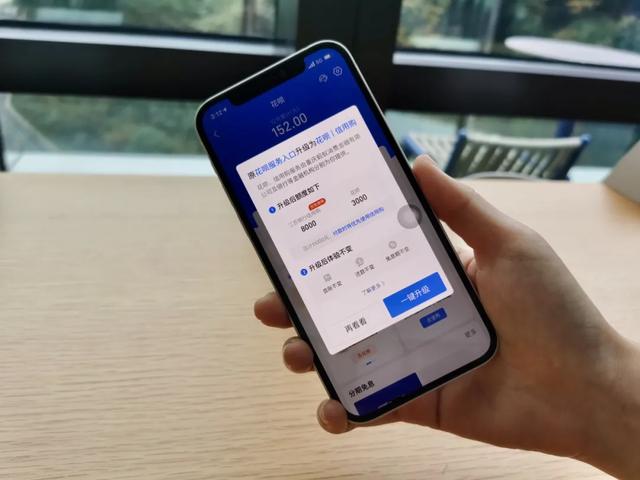

这并不是和借呗第一次推出类似的产品功能。今年1月,花呗、借呗首页出现了“理性消费自助管理”的功能。用户可以快速减少额度,调整支付顺序,甚至可以关闭花呗,一键借用。界面总是很简洁,在页面的显著位置提示用户理性借款,更突出地显示年化利率。

柏华仍在逐步减少年轻用户的配额。同样是今年,大量20-30岁的年轻用户发现自己的额度被下调到了几千元,甚至不到3000元。这一点也得到了蚂蚁集团的证实,官方回应表示确实在重新评估和调整年轻用户的额度,倡导理性消费。

然而,消费者对降费措施的评论却两极分化。从金融监管政策和社会普遍情绪来看,在经济不确定性增加的背景下,降低个人债务杠杆,引导更加理性的消费行为势在必行,而花呗、借呗等行业龙头产品具有示范效应。

然而,在社交媒体上,许多用户抱怨说,他们辛辛苦苦“攒”了几年的配额,一下子就被“掉”了。“每个月,我都按时还款。为什么要给我?!"有用户愤怒地表示要“打爆支付宝客服电话”。

蚂蚁内部,在这些调整落地之前就有争论。减少意味着业务规模和用户数量的损失,这在很大程度上决定了产品的底盘和盈利能力。有员工质疑这是“自废武功”。

但是这些决定还是落地了。这意味着蚂蚁消费金融业务改变了更为克制的发展思路:放弃规模增速,关注用户的信用健康,从用户的“消费工具”转向“信用管理工具”。

时代变了

根据蚂蚁集团2020年披露的招股书,花呗和借呗的用户总数超过5亿。服务尽可能多的长尾用户是和借呗诞生的出发点,也确实被证明是成功的。

柏华成立的2015年,中国GDP增速连续多年超过7%。通过信贷服务来提高生活水平和对冲通货膨胀是一种普遍的选择。但当时中国人均信用卡数量只有0.29张,消费金融的可获得性很低。

另一方面,消费信贷也被视为当时国民经济发展的动力之一。

1997年亚洲金融危机后,为解决通货紧缩问题,央行于1999年发布了《关于发展个人消费信贷业务的指导意见》,这被视为中国消费信贷的起源。十年后,在全球金融危机下,2009年,央行正式启动设立消费金融公司试点,以扩大内需,改善产能过剩。

在经济上行趋势明显的2015-2017年,社会对经济发展的信心达到高点。这种乐观也促成了花呗在最初两三年的快速发展。人们对未来发展和收入增长充满信心,更容易理解和接受消费信贷工具。

然而,在2018年至2020年的三年时间里,从经济形势到社会普遍情绪都发生了显著变化。“消费退化”成为自媒体渲染的热门话题。“校园贷”、“714高射炮”等问题被曝光,引发了社会对年轻人和低收入者使用信贷服务的关注。2020年新冠肺炎疫情爆发后,人们更倾向于持有货币储备,而不是消费。

在诸多因素的影响下,对“消费主义”和“过度借贷”的警惕和反思成为社会主流思潮。

对于这种变化,和白显然事先并没有预见到,甚至反应也很滞后。中国社科院金融研究所金融科技实验室主任尹振涛认为这些变化尽管有经济形势和社会情绪的背景,但本质上是行业问题,是社会对金融服务适当性的反思,是金融服务的真实经济本源。

反射

2020年10月,一张柏华的广告地图引起了公众的强烈抗议。广告中,这位37岁的施工队长正在给女儿过生日,配文是“一家三口,小心点,女儿生日要体面。”

知乎上有网友用段子表达不满:“最后一个借钱给女儿过生日的人是杨白劳。”这段话被广泛转发,很多网友认为是资本诱导生活贫困家庭透支消费。

而一个月后,更汹涌的舆论出现了。蚂蚁金服IPO暂停后,指责和白借“高利贷”的声音集中爆发。一夜之间,被数千人谴责。

对于这些指责,蚂蚁内部员工一开始也是一头雾水。一位花呗员工透露,施工队队长的故事是根据真实的用户案例改编的,原本是想传达花呗陪伴生活的小确幸。

更让公司困惑的是高利贷的指责。花呗和信用卡一样,有一个月的免息期,大部分用户都没有支付过利息。但由于只收取分期或逾期利息,不收取循环利息,花呗的最低还款利率甚至低于信用卡。借款利率在同类产品中也处于较低水平。

但很快,他们意识到,委屈解决不了问题。“如果我们自身的感知和外界的感知出现了巨大的错位,那么我们一定是忽略了一些问题,这是非常危险的。”一位花呗员工向《晚》透露,在整理整改方案的同时,花呗也对过去几年的发展进行了内部检讨和反思。

蚂蚁团队开始意识到,在过去几年的快速发展过程中,确实忽略了一些问题,比如服务的恰当性,产品理念的传递等。工具是无辜的,但产品可以有价值。和借呗的用户量都很大,包括年轻用户和低收入群体。他们在金融消费方面的认知和素养才刚刚起步。花呗和借呗一定要对用户有理性的价值引导。“产品既要符合商业逻辑,又要考虑社会伦理,从用户个人长远发展的角度对用户负责,而不是仅仅满足用户当前的消费需求。如果这种价值缺失,必然有暴露问题、被挑战甚至被抛弃的一天。”一位借来的员工说。

显然,倡导理性消费、理性信用,应该是花呗、借呗接下来的价值观。

中国社科院哲学所科技哲学研究室主任段伟文认为,作为消费信贷的标杆,花呗和借呗独立出来可能还不够。面对数字时代社会信任的新挑战,我们也应该致力于在行业层面重建信任,即金融科技企业不仅要获得政府的监管许可,还要获得“社会许可”,即社会信任。社会信任的获取无疑是行业生态良性发展的前提。消费信贷行业鱼龙混杂,“校园贷”“714高射炮”之类的乱象不会杜绝。花呗、贷园也会成为非法网贷的“背锅人”。对“高利贷”的指责或多或少透露出建立社会信任以矫正行业生态的迫切性。

变化才刚刚开始

更大的变化在后面。

11月24日,柏华发布公告,宣布开始品牌隔离。再加上11月初宣布品牌隔离,柏华和柏华将成为重庆蚂蚁消费金融有限公司(以下简称“蚂蚁消费金融”)的专属产品。银行等金融机构提供的消费信贷服务将更新为“赊购”和“信用贷款”。品牌隔离后,花呗将专注于中小服务。

柏华官方没有透露中小额度的范围。但从网友曝光的信息来看,品牌隔离后,大部分用户消费在1万元以内。由于花呗用户基数大,这一举措对引导理性消费、降低个人债务杠杆有积极作用,对其他同类产品也有示范效应。

这也符合今年6月银监会批准蚂蚁消费金融公司开业时的要求:花呗、借呗成为蚂蚁消费金融公司专属产品。其他金融机构通过蚂蚁集团平台发放的消费信贷,不再标注“花呗”、“贷呗”等名称。

这意味着和借呗将在含金量更高、监管更严格的牌照下经营,比如蚂蚁消费金服公司。银行等金融机构资助的服务也在蚂蚁平台上实现了独立运营。尹振涛认为,在品牌隔离之前,虽然和Lending Bai也是与银行的合资模式,但外界的感觉更像是自营。品牌隔离后,蚂蚁的平台、技术定位、边界更加清晰。

尽管内外部环境和情绪都在变化,消费信贷仍在积极发展中占有一席之地。中国人民银行2021年工作会议明确,要“在审慎监管前提下,确保金融创新发展,普惠金融服务质量和竞争力稳步提升”。一方面意味着普惠金融的创新服务仍然是当前经济社会的必需品。另一方面,金融服务的发展必须稳健有序,欲速则不达。十四五规划明确提出“规范发展消费信贷”,因此消费金融行业监管趋严的大背景不会改变。

在这样的新常态下,品牌隔离只是开始,花呗、借呗还有很多事情要做。这些东西最终指向一个命题:找到自我发展与用户、行业、社会的最大公约数。