编辑导读:直播电商这两年的发展令人咋舌,电商行业发展越来越红火。电子商务行业在几十年的发展中,经历了一波又一波,也对人们的生活产生了深刻的影响。本文作者对电子商务行业的发展进行了梳理,希望对你有所帮助。

我在商业化部门工作了一年,多多少少接触了一些电商业务。我觉得应该补补课,所以写了这篇文章,希望对你也有帮助。

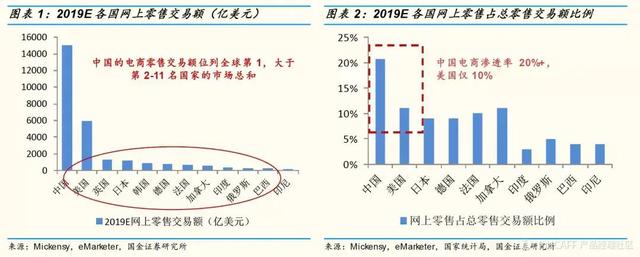

一、第一次击败外资2019年,中国电子商务规模达到1.5万亿美元。短短20年,中国牢牢占据了全球电子商务零售交易额第一的位置,并超过了第二至第十一位国家的交易额总和。电子商务在消费端刺激了居民消费,在供给端创造了大量就业岗位,也催生了庞大的商业生态,带动了移动支付、快递物流、供应链服务等多个行业的发展。

中国电子商务业务的成功是Copy to China的又一经典胜利。早在1998年,ebay就在美国成功IPO,上市首日市值20亿美元。同年11月,马云遗憾地结束了在北京的创业之旅,带着团队回到杭州湖畔花园,开始新的征程。

上市后,ebay通过自建和并购在海外取得了非常快速的发展。尽管它在面对英国人时遇到了一些可以想象的抵抗,但他们很快赢得了欧洲。

在英国,易贝选择自建网站(而不是购买),但在美国语境下,很多客服的回应被英国人认为是不礼貌的,易贝也制定了相应的措施。最终,易贝在英德的布局成功了。到2000年秋季,德国平台上的产品数量达到50万,是易贝主站点的十分之一。

2001年,易贝收购了法国拍卖平台iBazar,该平台拥有240万注册用户,在法国、意大利、西班牙、比利时、葡萄牙、荷兰等国保持领先地位。到2001年秋季,易贝在17个地方全面进入市场,其中16个地方达到领先地位。

——肖燕燕《易贝崛起:网络时代的“冲浪潮”,信任电子商务鼻祖》

2003年,ebay通过收购ebay进入中国。首席执行官梅格·惠特曼(Meg Whitman)承诺“一定会赢得中国市场”。次年,易贝与三大门户(新浪、搜狐、网易)签订独家广告协议,意图在18个月内解决阿里。

受非典影响,大多数国家对中国发出旅游警报,在中国做生意的商人急剧减少。很多外商因为来不了中国而选择网上交易,阿里的B2B业务正以50%以上的速度增长。阿里也在非典期间推出了C2C电商平台“淘宝”。2003年5月10日,当它上线时,页面上写着:“纪念在非典期间努力工作的人们。”

20年后,阿里腾讯被广泛诟病为“只有商业模式创新而没有底层技术创新”,并不是真正的“硬技术”,也不值得骄傲。

对于这个观点,一位前辈的观点触动了我:“什么是“硬技术”?如果你拥有的是软技术,你不拥有的是硬技术,那么如果中国今天没有阿里和腾讯,我相信推荐算法和支付系统也会成为所谓的“硬技术”。这种以你是否拥有它为依据的分割原则,是典型的小农思想。”

没错。在那个国货最自卑的年代,消费品市场、汽车市场、外资都呈现碾压态势。马云是第一个凭借本土化优势打败国际巨头的中国企业家,随后亚马逊、谷歌、优步、Airbnb、LinkedIn相继失败。

庞大的消费人群,在建的基础设施,供应链20年的沉淀,都加速了中国电商生态的快速发展。作为苏宁曾经的线下零售霸主,10年前就判断用户不可能在线上购买大件家电。他们认为,消费者只有在线下购买高价值产品时才能放心。但随着居民收入的增加和电子商务的成熟,2015年以后这个判断就不成立了。

2011年,Suning.cn总经理李斌在接受《经理人》采访时表达了对B2C电子商务的看法。

这种现象可以引用科学哲学中的一句话,叫做范式转换:范式转换是人们思考和完成事情的方式的重大变化,最终取代了优先范式。电子商务领域的范式转变是由消费者推动的,这推动了电子商务生态的不断升级。在这个过程中,消费者行为发生了不可逆转的变化。一旦他们习惯了在网上购买家电,这将成为不可逆转的趋势。

过去十年范式转变的受益者是阿里巴巴和JD.COM,如今是Tik Tok和快的汽车。受疫情催化,2020年直播电商规模将达到1万亿,同比增长156%。预计2023年市场将加速至3万亿。

罗永浩老师以范式转换的红利上演了一场“债真的还了”的秀。现在他的直播间24小时直播。主播们的颜值都很高,也不大声叫卖。他们总是低声介绍产品,可以算是直播领域的一股清流。在日均1000亿次的VV中,罗先生掌握了自己的流量密码。

2021年4月,阿里182亿反垄断罚款落地,中国电商第二次范式转变正式开启。新旧秩序重塑的背后,从来没有企业家的时代,只有时代中的企业家。冬天即将来临。在杭州这座梦想之城,南方的树叶还在枝头,百万电商从业者正奔向新时代。每个人都抱着自己的希望,每个人都在坚持自己的想法。

在直播电商之城临沂,直播电商年交易额已经超过360亿。因为汽修店的倒闭,曾经不得不靠信用卡为生的主播徐小米在Aauto faster直播一年后,创下了单场销售额过亿的纪录。现在她在Aauto更快拥有1233万粉丝。

她的团队也扩大到了300多人。很多女员工曾经是家庭主妇,她们中的一部分人婚姻不幸福,选择了离婚。现在他们通过自己的努力在当地取得了不错的收入。

三、十万亿赛道走向分层经营电子商务经过20年的发展,并没有表现出社交网络的绝对垄断,证明了一个10万亿的商业赛道不可能是赢家通吃,最终会演变成分层运营。影响这种演变的重要因素有两个:“需求”和“流量”。

需求:用户在购买3C&:家电对物流体验和正品保障的需求强烈,这使得京东。COM的自营模式来占领一定的市场空。阿里在推出天猫商城后大力打造品牌商品,给拼多多留下了中小商家和白牌的市场机会。

流量:短视频平台不仅仅是一个时间黑洞(用户花费时间长),其核心竞争力是超高带宽能力,可以在同一秒内将数千万的内容作品同时分发给数亿用户,是基于用户喜好的个性化推荐(分发效率高),这也是直播和电视购物的本质区别。

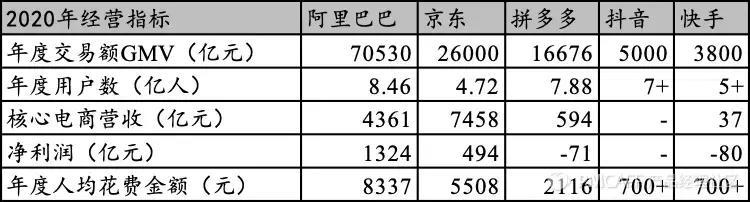

为了进一步看到主要竞争对手的表现,我们先简单看一下目前五大核心家电企业的财务数据。

注:阿里、JD.COM、拼多多、Aauto Quicker的数据来自财年报告/年报,其中JD.COM核心电商营收为物流及其他服务404.5亿元;Tik Tok的数据是根据其6亿DAU的年度报告估算的。

交易规模:阿里以7万亿占据绝对领先地位,但其垄断能力会随着拼多多(2.6万亿)、直播电商(0.9万亿)的快速发展和监管影响而逐渐削弱。

用户规模:拼多多年用户数已达7.88亿,远超JD.COM的4.72亿,接近阿里。Tik Tok和Aauto Quicker是有自己流量的内容平台,总活跃用户数为5-7亿。考虑到传统电商APP的用户使用时长仅为20分钟/天,短视频平台可以达到100分钟/天,直播电商在流量方面优势明显,这也为未来电商业务的发展提供了极佳的基本面。

ARPU:拼多多的用户规模虽然接近阿里,但是市值还是有很大差距。主要问题是“用户消费水平”低,只有2116元/年,比阿里和JD.COM差好几倍。这也是拼多多坚持以“百亿补贴”补贴高价值标准产品的动力。

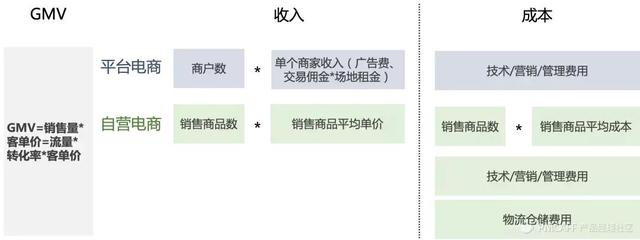

收入和利润:JD。COM的自营模式认可商品销售、物流和其他服务的收入(7458亿),而阿里的核心业务收入是广告费、店铺租金和交易佣金的计算(4361亿)。阿里轻资产业务收入较低但利润较高,净利润1324亿,是JD.COM的2.68倍。拼多多也是一家平台电商,亏损71亿,主要是销售费用高(“100亿补贴”)。2018年至今,拼多多的市场成本/毛利一直在100%以上,2018年Q4甚至达到了142.41%。

流量还是商品?第一个模式争议

2015年是阿里和JD.COM模式之争最激烈的时刻。曾凭借自建物流的经验优势,在3C和家电领域获得用户的良好口碑,但马断言京东。COM的自营模式不可能支撑十年后更大的交易规模。

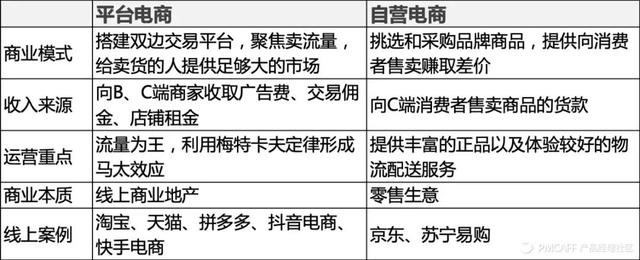

在这场争论中,刘看重的是用户体验,而马云更看重的是经营规模。两者的视角不同,是因为商业模式的不同。他们是卖流量【平台】还是卖货【自营】?对于电商平台的运营是很不一样的。

平台电商的本质是“线上商业地产”。通过撮合买卖双方的交易来收取佣金、广告费和店铺租金,平台本身并不会经营卖货业务。自营电商本质上是一个“零售商”,更多依赖于传统商家的选品、采购、物流等服务能力,通过采购→卖货赚取差价。

由于Suning.cn遭遇债务困境和经营困难,JD.COM是主流电商中唯一的自营电商平台,更多的公司站在平台电商一边,包括新的直播电商平台。背后的本质是:“互联网公司确实更擅长搭建双边平台,能够基于成熟的个性化推荐、竞争性广告等技术实现流量变现。”

当然,平台电商并不意味着轻资产,而是围绕服务商投入资源,提高交易效率。这种模式不存在库存周转问题。电子商务的支持者认为,一旦他们回到传统零售商的商业模式,网络效应将被抑制,技术溢价将被沉重的线下成本抹平。尤其是在相对分散的市场(如零售),中小经营者组成松散的联盟,自身自负盈亏的经营模式决定了对成本和效率的控制要比集约化的大公司好得多,这也是行业长期分散的根本原因。

所以从2011年到2018年,京东。COM的业务依然没有摆脱3C&:受家电品类限制,自营日用品收入8年仅增长17PP(仅29%)。只有通过逻辑推演,获得大量用户的JD.COM也可以发展类似阿里的平台电商,即POP(平台开放计划)。但实际上,在自营模式下,POP产品在消费者选择和业务投入上偏低,POP收入在JD.COM的占比8年间仅增长了9PP(仅10%)。

综上所述,我们常说企业基因从电商模式选择的第一刻起就决定了各自发展的局限性。微信拥有绝大部分互联网流量,但也打不过淘宝。因为企业基因不仅决定了组织能力和比较优势,也限制了产品形态的发展边界。

今天Tik Tok和Aauto Quicker的直播电商竞争也将经历类似的演变逻辑。

传统平台电商陷入流量黑洞的窘境。

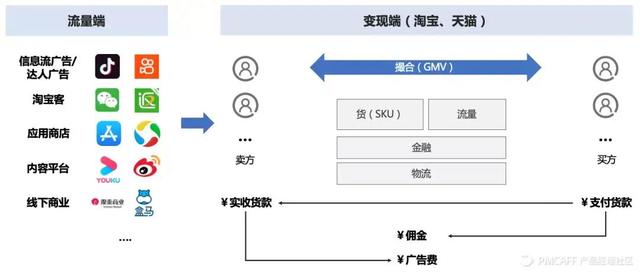

传统平台电商的营收(GMV*货币化率)需要持续增长,这在很大程度上依赖于流量端的获取能力。移动互联网的流量被字节系统和腾讯系统牢牢控制,给阿里的成长带来巨大挑战。为此,阿里在流量端做了很多布局:

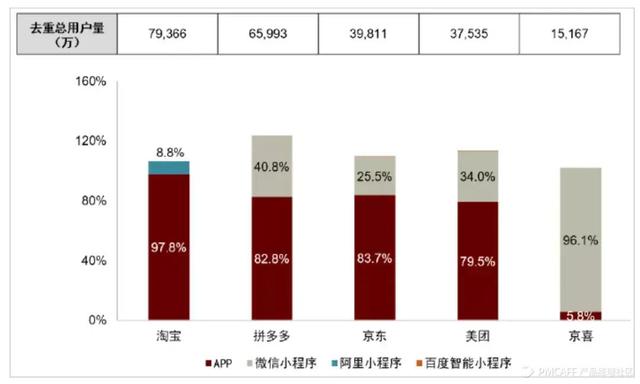

即使布局多个渠道,付出高额流量成本,但阿里的成长成本仍在加速。2020Q3获客成本1158元(环比+35.76%),连续四个季度高于800元,而拼多多同期成本不到阿里的一半。拼多多作为腾讯拼多多的重要股东,前期依靠微信发展,通过外链跳转到APP的流量一度占到50%~80%,而同期阿里仅占15%。

注:淘宝天猫、JD.COM、拼多多APP通过外部链接跳转进入流量。

过去十年,中国互联网从开放走向封闭,寡头垄断的弊端也凸显出来。阿里的另类,微信外链限制,美团算法的剥削,这些给社会效益带来负面影响的事情,也把监管部门逼到了前台。被一一罚款后,监管对微信开放外链限制的要求,也让阿里有机会成为反垄断的受益者。CICC预测,淘宝的流量和交易额将分别增长6.3%和2.6%。

注1:2020年10月交易平台APP小程序流量占比分布

注2:总重复用户数:统计周期内该应用在各渠道的总重复用户数(仅针对全景流量);各渠道流量规模占比=该渠道用户数/无重复总用户数。

资料来源:CICC研究部

四、达人带货还是品牌自播?第二次模式之争决定卖流量还是卖货后,电商模式细分为货架电商和直播电商,分别代表电商平台是【人找货】还是【货找人】。两者有什么区别?

【人找货】是我们在淘宝经常操作的搜索行为。根据人们的需求搜索匹配相应的产品,类似于百度搜索。而【商品找人】是Tik Tok式的带货直播,平台主动向消费者推送感兴趣的直播,促成交易。移动时代最有价值也最有争议的技术应用是个性化内容分发,这一点已经在头条和Tik Tok得到了成功的验证。电商产品作为广义内容的一种形式,也有机会以推荐取代用户的“主动搜索”。

电商直播的【货找人】模式之所以能够顺利运行,是基于“高效精准的内容分发+沉浸式的产品观看体验+直播模式的强消费者互动”三大基础。这些基础设施的完备,促进了“网购导购经济”的规模化,这也被验证为电子商务行业不可逆转的范式转变。

快一点打开Tik Tok和Aauto,表面上看都是导购经济,但背后的逻辑完全不同。如果是达人带货,属于品牌商家找达人的经销模式。此时,品牌方将Tik Tok视为分销渠道,按照GMV的一定比例支付每届收取的网络名人“佣金”/“坑费”,最终看售出商品的ROI。在分发模式下,达人不断成长所沉淀的粉丝和相应的流量获取能力,最终成为达人的资产而非品牌资产。

如果品牌的账号是自播的(比如三只松鼠),属于品牌自己的渠道拓展。类似天猫旗舰店,账号的粉丝资产最终沉淀为品牌的资产,这是持续运营过程中追求产品与效率融合的结果。而品牌方要拓展新的电商渠道,他们缺的不是货,更多的是要考虑平台的用户匹配度、渠道价格的统一性、GMV的增量收入和整体ROI。毕竟决定接入就意味着和平台打通自己的库存管理系统和客服系统,还涉及运营公司等一系列问题。一旦接入,就是成本。

到底是人带货还是品牌自播?模式之争的问题又出现了。从2021年来看,目前还没有答案。但是,历史已经证明,数万亿的直播电商赛道不会是赢家通吃,一定会呈现分层运营的格局。

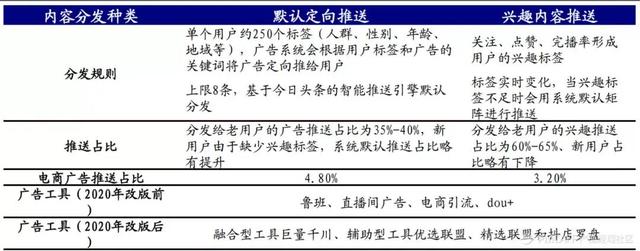

自2020年引入罗永浩以来,Tik Tok的电子商务发展迅速。在日均1000亿次(VideoView)的VV中,电商推送已经占到了4.8%。

来源:开源证券

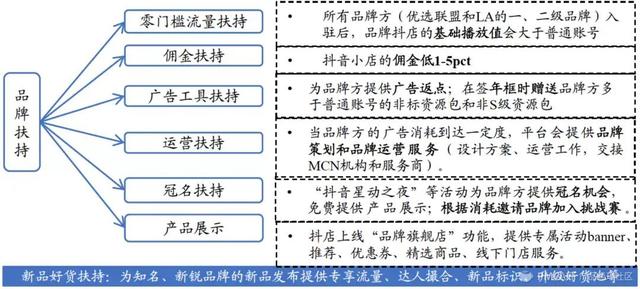

经过几轮测试,Tik Tok电商在2021年提出了事实管理矩阵的概念,最终选择了“品牌自播”模式,决定做一个短视频版的天猫商城。鼓励平台商家开展自播,建立品牌人才分发库(精选联盟/优选联盟),帮助优质创作者与商家达成合作,不定期举办各类营销活动,刺激销售增长。

相比货架电商,Tik Tok有很多优质的内容创作者,可以帮助品牌实现精准的消费者触达,种草。对于品牌来说做整合营销,电商业务和商业化是相辅相成的,这种加强也体现在Tik Tok对小店的扶持政策上:

①高奢品牌(卡地亚)Tik Tok免费送广告资源;

②广告消费较高的腰部品牌(蓝海之家)也会得到支持;

③Tik Tok wonder lab将提供基本的阈值支持。如果品牌进入优选联盟,将在基本门槛支持的基础上,提供流量支持和积分抵扣支持;后期是否提供更多流量倾斜,取决于品牌方的广告消费。

除了广告资源,Tik Tok电商还给予品牌商家更大的开店自由度:允许品牌开多家旗舰店,白牌只能开一面旗。甲级店会得到流量倾斜。以蓝海大厦为例。在Tik Tok,电子商务根据不同的阶层开设了36家旗舰店。

来源:开源证券

资源协同的最终目的是,在Tik Tok拓展品牌方的电商业务后,平台左手收取他们品牌广告费,右手握着电商稳定的货币化收入,不用担心主播跳槽等人才承载模式必须承担的风险,这似乎更符合Tik Tok的长远利益。参考阿里7万亿的GMV,核心业务收入4361亿,货币化率约6.18%,而Tik Tok电商2021年的目标是1万亿(考虑到短视频链和回报率,Tik Tok小店实际营业额不会那么高)。

当然,一切听起来很美好的事情,都是很难实现的。我们在讨论直播电商的时候,不能把分析局限在电商业务上,而要考虑到短视频产品毕竟是一个内容平台,平台需要大量的非商业内容来留住用户的时间。所以商业内容(广告+电商)需要限制在一定的比例,否则最终会面临枯竭的局面。

Tik Tok的电商渴望做一个独立的APP,也要从长远考虑,因为【品牌店播】更像是天猫商品的直播。和传统电商一样,这种性质太重的业务会严重影响用户的娱乐时间。

鱼与熊掌不可兼得。把平台电商分开是一个思路。Tik Tok今年开始增加在搜索领域的投资。除了将搜索广告变现,未来对独立电商APP也有很大帮助。搜索是【货架电商】交易效率的关键。

从另一个角度来看,8月带货直播TOP50榜单中没有“品牌自播”,淘宝和Aauto Quicker在“带货人才”方面比Tik Tok强很多。Aauto faster五号主播的月GMV达到17亿,而Tik Tok最高的罗永浩只有5.8亿。

为什么人带货的规模越来越大,不像是活交割的过渡形式?这个问题我想了很久。

首先,从关系的角度来看,在电商网络名人和消费者之间建立真正的信任,并不是内容媒体的关注(这也是Tik Tok达人商品转化普遍较差的原因之一)。在一个社区产品中,专家和用户建立的身份认同更像费孝通先生提到的中国熟人社会的涟漪效应/差异格局,即中国人从近亲、亲戚、朋友到陌生人的关系是由近及远的,越靠近中心圈,关系信任度和转化率越高。

这种儒家式的文化矩阵,保证了张小龙的熟人社交策略最终获得巨大成功,同时也更快地在Aauto里用商品打造了今天的网络名人生态。

但是,光有信任基础肯定是不够的,还需要一个放大器。王会文在他的清华产品课上提到了这个【放大器】:“传统的4P营销理论应该是有序的,第一是价格,第二是产品。”

对于一个产品经理来说,能够说出“第二个产品”,进一步证明了价格的重要性,我想这也是美团在外卖大战中最大的收获。

人才搭载模式可以同届销售不同品牌、不同品类的商品,其成本控制肯定优于单一SKU的品牌自播。所以,投达人的商品价格往往有很大的优势,消费者体验到了极致的性价比,这是电商最基本的能力,在早期的淘宝、拼多多、JD.COM都屡试不爽。

引用:

#专栏作家#

特立独行的埃里克;;微信官方账号:一个特立独行的埃里克,人人都是产品经理专栏作家。商业运营,短视频行业的新人和观察者。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。