一九三四年一月中共六届五中全会以后,王明的“左”倾冒险主义在中共和根据地的一切工作中更加加剧了。在这种错误的领导下,第五次反“围剿”失败,迫使红军放弃革命根据地,开始长征。长征初期,“左”倾教条主义者由进攻中的冒险主义变为退却中的逃避主义,由战略转移变为移动行动,使部队的行军速度十分缓慢,致使敌人有充分的时间调动兵力追击红军,红军在突围过程中损失惨重。

湘江战役纪念公园

湘江战役后,中央红军继续按原计划向湘西推进。这时,蒋介石已经摸清了红军的行动意图,并在红军前进的路上部署了重兵。在这个紧要关头,毛泽东同志根据当时的军事形势,力劝放弃原定北上湘西与红2、红6军团会合的计划,向国民党统治力量薄弱的贵州前进,以摆脱敌人,赢得主动。一九三四年十二月十二日,中共中央负责人在湖南通道召开紧急会议。张闻天、王稼祥、周恩来等同志同意毛泽东的意见,但李德等人拒绝接受,坚持要去湘西。

以下内容根据《吴秀泉回忆录》整理。

会议的酝酿和准备李德等人的所作所为,以及由此造成的严重后果,迫使人们不得不认真思考他们所面临的问题:为什么在临时中央和李德来到根据地之前,中央红军在毛泽东同志的指挥下,以三四万之众粉碎了敌人一次、两次、三次的“围剿”,扩大了根据地,发展了红军?周恩来同志指挥的第四次反“围剿”仍然按照毛泽东同志的军事思想作战,也取得了胜利。到第五次反“围剿”时,中央红军已发展到十万多人,中央根据地进一步扩大和巩固。但在李德等人的指挥下,红军苦战一年,结果却是“兵少日少”。最后大动干戈,还不算整个中央根据地的损失。八十九万人的军队只剩下三万人,使党和红军处于危险之中。灾难性的失败,险恶的环境,让人们对李德的故事从怀疑到愤怒。许多指战员气愤地说,过去几次反“围剿”打了许多激烈的仗,不仅没消耗那么多,还扩大了许多倍。现在他们只有挨打,真的很气人!他们伤心地问:这样一直打下去会怎么样?长征开始后,彭曾气愤地说:“这样抬着棺材走,怎么像打仗呢?”他批评李德等人“把革命当儿戏,胡说什么”!事实教育了人。王明等人自称“100%”正确,却打了败仗。他们所批判和否定的毛泽东同志的思想,越来越被事实证明是正确的。人们在胜利中认识了毛泽东同志,在失败中进一步认识了毛泽东同志。

中央领导同志,包括犯过“左”倾错误的中央领导同志,已经逐渐觉悟了。第五次反“围剿”开始不久,当时的中央政治局委员、苏维埃人民委员会主席张闻天同志对我说:“这样打下去,能有胜利的前途吗?”这说明他当时对李德的军事指挥有所怀疑。在广昌战役后的一次座谈会上,他提出“不要和敌人决一死战”,结果和博古闹翻了。李德很“关心”这件事。他请博古向张闻天同志转达他的意见:“这里的事情还是要靠从莫斯科回来的同志们。”这就是说,博古和从莫斯科回来的张闻天同志之间不应该有摩擦。张闻天同志根本不理会李德的“劝告”,也不怕他们的拒绝和攻击,仍然坚持自己的观点。大招之后,他更看清了李德等人的错误。

李德波古(绘画)

李德等人的军事错误,王稼祥同志早就知道了。当时他是中央军委副主席,红军总政治部主任。他在第四次反“围剿”中身负重伤,长征开始后,他带着担架跟队。当时,毛泽东同志也因病躺在担架上,经常和王稼祥同志走在一起。他们天天行军,天天谈话,讨论许多关于党和军队前途的问题。王稼祥同志向毛泽东同志坦率地表达了他对时局的忧虑,认为这样下去不行,要把李德等人赶下台。毛泽东同志非常赞赏他的思想,并且讲了这样一个道理:马克思列宁主义的普遍真理必须同中国革命的实践相结合。这给了王稼祥同志很大的鼓舞,坚定了他支持毛泽东同志的决心。这时,他们商量准备召开中央政治局会议,解决他们面临的严重问题。

周恩来同志当时还是中央军委副主席。在第五次反“围剿”中与李德接触较多。他曾经与李德有过多次争论,对他的一些军事主张和作战计划表示不同意。特别是在如何用兵的问题上,李德强调所谓“正规军”打“阵地战”,用红军的“多路分兵”来对付敌人的“多路进攻”。周恩来同志主张集中力量于一个方向,在其他方向部署牵制力量,使红军保持相对优势和机动力量,粉碎敌人的进攻。但李德拒绝接受周恩来同志的正确建议,使被敌人强大力量分割的红军各个击破。在这些争论中,我一直在场,有时我翻译他们的话,有时周恩来同志用英语直接对李德讲话。李德的错误他最清楚,只是因为当时的中央主要领导坚持“左”倾错误,支持李德独断专行。周恩来同志只能在自己的工作范围内采取一些具体措施,进行适当的补救,把红军的损失减少到最低限度。周恩来对毛泽东同志的看法,本来是知道的,是赞扬的,所以他当然是支持毛泽东同志的。

长征途中,毛泽东同志还利用一切可能的机会,对红军有关干部和官兵进行说服教育,用事实启发同志们的觉悟,使大家明辨是非。这些都为遵义会议创造了必要的条件,奠定了思想基础。此外,客观形势也促成了遵义会议的召开。

从右起:王稼祥、、项英、邓发、朱德、任、

王稼祥同志在进入遵义前,首先提出了召开中央政治局扩大会议(遵义会议)的倡议。他首先找张闻天同志谈了毛泽东同志的想法和自己的看法。他认为博古和李德应该被撤换,由毛泽东同志代替领导。张闻天同志也在考虑这些问题,立即支持他的意见。接着,王稼祥同志利用一切机会找到其他负责同志,逐一交换意见,取得了这些同志的支持。聂荣臻同志因脚伤坐在担架上,在行军中听取并同意王稼祥同志的意见。周恩来、朱德等同志历来尊重毛泽东同志,在临时中央镇压排斥毛泽东同志时,他们没有改变对他的态度,这次也毫不犹豫地支持了王稼祥同志的意见。正是在这种大势所趋、人心所向的形势下,加上毛泽东、王稼祥的大量工作,遵义会议的条件已经成熟。

遵义会议的胜利召开1935年1月上旬,红军成功攻占黔北重镇遵义。不久,中共中央在遵义老城军阀柏辉章的住处二楼召开中央政治局扩大会议。这就是具有重大历史意义的遵义会议。中央政治局委员博古、周恩来、毛泽东、朱德、张闻天、陈云、刘少奇,政治局候补委员王稼祥、邓发、凯丰(即何克全),总参谋长刘伯承,总政治部代理主任李富春出席了会议。会议扩大到兵团一级干部,五兵团的林彪、政治委员聂、彭、政治委员杨、政治委员李卓然等因战争原因在会后才到。邓小平同志以中共中央总书记的身份出席了会议。李德也被通知参加,我作为翻译也参加了会议。彭、和李卓然同志因部队还有战斗,中途提前离开。第九军军长,政治委员蔡,因部队未渡乌江,未能到会。

遵义会议旧址

因为中央政治局和中央军委白天要处理战争和日常事务,所以会议一般从晚饭后开始,一直开到深夜。会面地点设在大宅楼上的一个小房间里,里面有一个带镜子的柜子,两扇嵌着当时非常时髦的彩色彩色玻璃的窗户,天花板中央吊着一盏旧煤油灯,房间中央有一张长桌,周围是一些木椅、藤椅和长凳。由于冷叶天气寒冷,木炭火盆诞生了。场地很简陋,也很狭窄,但就是在这里,决定了党和红军的命运。

会议开始时,博古主持了会议。他坐在长桌中间,其他参会人员没有像现在这样的名单座位,随便找个凳子坐下。开了很多次会,大家的立场经常变化。会后,博古首先作了总结第五次反“围剿”的主要报告。他也看到了当时的形势,对军事上的错误作了一定的检讨,但也强调了许多客观原因,对临时中央政府和他本人的错误进行了辩护和说明。接着,周恩来作了关于第五次反“围剿”的副报告。第三个发言的是张闻天同志。他作了一个反对“左”倾军事错误路线的报告,批评了博古,被后人称为“反报告”。

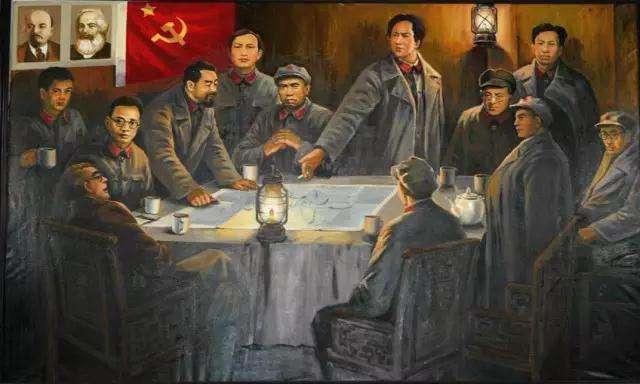

遵义会议(油画)

之后,毛泽东同志作了重要讲话。和往常一样,他总是先慢慢听别人的意见,一开口就几乎是定论。他讲了大约一个小时,与别人的发言相比,这是一个很长的发言。他讲话的主要内容是首先解决军事问题,并批评了“左”倾冒险主义的“消极防御”政策及其在各个方面的表现,如防御上的保守主义、进攻上的冒险主义和转移上的逃避主义。他还尖锐地批评了李德错误的军事指挥。他只知道那是纸上谈兵,不管士兵要不要走,要不要吃,要不要睡,要不要去山区、平原、河流。他只知道,如果他们在地图上画一幅画,在限定的时间内玩,肯定玩不好。用第一、二、三、四次反“围剿”胜利的事实,批驳了第五次反“围剿”失败是以敌强我弱的客观原因为正当理由的观点。他指出,正是在军事上实行了“左”倾冒险主义的错误思想,才导致了第五次反“围剿”的失败和红军在长征中的巨大牺牲。毛泽东同志的讲话反映了大家的共同想法和正确意见,得到了绝大多数与会同志的热烈支持。

下一位发言人是王稼祥同志。他明确拥护毛泽东同志的意见,严厉批评李德和·博古的军事错误,主张由毛泽东同志指挥红军。朱德同志接着表明了态度,支持毛泽东同志的意见。朱德同志一向谦虚稳健,但这次发言时却大力追究临时中央领导的错误,指责他们排斥毛泽东同志,依靠洋人李德失去根据地,牺牲了许多生命!他说:“如果继续这样领导下去,我们就没法跟下去了!”周恩来同志在讲话中还坚决拥护毛泽东同志对“左”倾军事错误的批判,全力推荐毛泽东同志参加中央领导核心。他指出,只有改变错误的领导,红军才有希望,革命才能成功。他的发言和倡议得到了绝大多数与会同志的积极支持。

遵义会议室。新华社

在会上的其他发言中,李富春和聂给我留下了深刻的印象。他们对李德的战术非常不满,严厉批评“左”倾军事错误。彭同志的发言也很激烈,他们都积极拥护同志的正确观点。其他大多数同志也支持毛泽东同志的观点。

本来林彪是支持李德的故事的,会上批评的“短促突击”也是林彪热情鼓吹的。1934年6月,他还写了《论短促突击》一文,宣传李德的故事。在行动上,他还积极贯彻王明在军事上的“左”倾错误思想。所以,他在会上基本没说什么。聂荣臻同志和他一起工作了很长时间,认识他也很久了。这时候,他看到了自己的缺点。

会上直接批评的是博古,批评博古就是批评李德。所以,会议一开始,李德的处境就很尴尬。当时大多数人围着长桌坐着,他却坐在会议室门口,完全处于被告的位置,我坐在他旁边。别人说话,我一边听一边翻译给李德听。他一边听一边不停的抽烟,郁闷压抑。会议期间,李德还为自己和王明在军事上的“左”倾教条主义错误辩护,拒不认错,并把责任归咎于客观原因和临时中央政府。然而,到这时,他已经发脾气了。虽然当时的会议气氛很严肃,斗争很激烈,但发言还是有道理的。李德自己也意识到“无奈”,只好硬着头皮听大家对他的批评言论。

会议前后开了三四次会。我的印象是会议的具体日期在1月15日左右。遵义会议决议上印的日期是一月八日,我认为不准确。可能是1月18日的错误。因为部队1月8日刚进遵义,还没来得及开会,决议不会这么早作出。

会议后期,委托张闻天同志起草了《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》,即遵义会议决议。决议指出,博古、李德(以华夫命名)等人“用单纯防御线(或专守防御)代替决战防御,用阵地战和堡垒战代替运动战,用‘短时间突击’的战术原则支持这种单纯防御的战略线。这使敌人的持久战战略战术和堡垒主义达到了他的目的,使我主力红军受到了一些损失,离开了中央苏区根据地。应该指出,这一路线完全违背了我红军争取胜利的战略战术的基本原则。”决议还对博古、李德等的组织路线、领导方式和利用敌人内部冲突等问题作出了结论。中央委员会正式通过了这个决议。

遵义会议着重解决了当时具有决定意义的军事和组织问题,改组了党和军队的领导机构,选举毛泽东同志为政治局常委。会后,免去博古同志总书记、李德军事顾问职务,选举张闻天同志为总书记。接着,在随后的战斗行军中,成立了以毛泽东同志为实际领导,以周恩来、王稼祥为统帅部的三人军事指挥小组,负责指挥全军的行动。毛泽东同志说服了全党,把当时关系到我党我军生死存亡的最有决定意义的军事指挥权交给了他,从而开始确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位。这是遵义会议的最大成果,是中国共产党内具有最大历史意义的伟大转折。

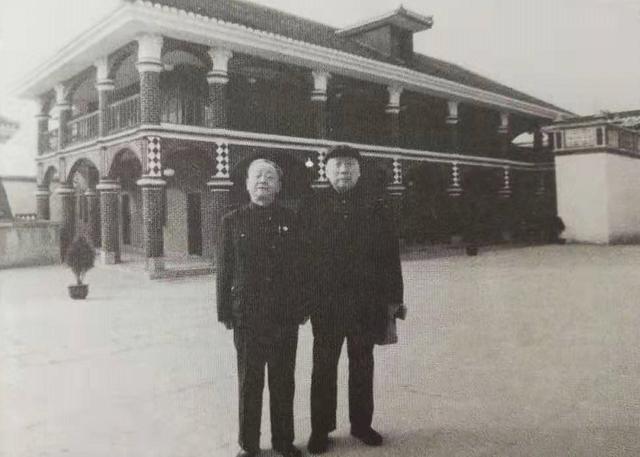

1985年1月,吴秀泉(右)在纪念遵义会议50周年大会场外与童(左)合影。

“群龙得首自腾翔”遵义会议后,毛泽东同志亲自指挥四渡赤水战役,巧妙地摆脱了敌人,跳出了包围圈,取得了战略转移的决定性胜利,谱写了长征史上最辉煌、最神奇的篇章。我们许多参加过这次运动的同志仍然非常高兴,充满钦佩。

朱德同志为纪念遵义会议写了一首诗:“蛟龙首腾飞,精于其道。左右可纠,天空可无限飞。”确实如此。遵义会议后,正是由于党中央和同志的英明领导,我们在极其困难的条件下,保存和锻炼了党和红军的基本骨干,克服了张的退却逃跑和分裂党的阴谋,胜利到达陕北,结束了长征,为抗日民族统一战线作出了贡献,促进了抗日高潮的到来。所有这些事实,随着时间的推移,使人们越来越深刻地认识到遵义会议的深远意义。

遵义会议已经过去了半个多世纪。党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出,遵义会议是我们党历史上“一个重要的转折点”。作为一名亲身经历过这一转折的老战士,每当回忆起这次会议,我总是自然而然地深深怀念毛泽东同志。遵义会议前,王明等人脱离群众、脱离实际,只借书本、外国经验,甚至依靠外人来领导中国革命。李德根本不了解中国的国情和斗争特点,却以“岳父”自居,盲目地用外国的书本和僵化的规矩指挥,推行王明的“左”倾教条主义,使中国革命几乎绝望。正是毛泽东同志把马克思列宁主义的普遍原理同自己的革命实践相结合,使我们的革命走上了胜利的道路。所以,直到今天,我们还在享受遵义会议的成功。我们回忆遵义会议,正是毛泽东同志根据我们党血的经验教训告诉我们的这个大道理。尽管毛泽东同志晚年犯了严重的错误,但他在中国革命危急时刻的光辉革命实践和伟大历史功绩将永载史册。

1985年1月,吴秀泉在遵义会议上担任翻译的位置上留影。

本文是《吴秀泉从祖国归来回忆录》的部分内容。并对原文进行了调整。请注明出处。